Wir erinnern uns an den 27. Januar 1945 – den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Erst in der Nacht zuvor hatten SS-Truppen das letzte der vier aus Erfurt gelieferten Großkrematorien gesprengt; eines war im Oktober 1944 bei einem Aufstand des „Sonderkommandos“ zur Leichenverbrennung zerstört, die beiden anderen waren bereits im Dezember zerlegt und Richtung Mauthausen verfrachtet worden. Dort, am Rand der geplanten Alpenfestung, sollte unter dem Codewort „Neu-Auschwitz“ ein gleichwertiges Vernichtungslager entstehen. Bis Ende 1944 waren in Auschwitz eine Million Menschen ermordet worden, die allermeisten, weil sie Juden waren.

Wir erinnern uns an den 27. Januar 1945 – den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Erst in der Nacht zuvor hatten SS-Truppen das letzte der vier aus Erfurt gelieferten Großkrematorien gesprengt; eines war im Oktober 1944 bei einem Aufstand des „Sonderkommandos“ zur Leichenverbrennung zerstört, die beiden anderen waren bereits im Dezember zerlegt und Richtung Mauthausen verfrachtet worden. Dort, am Rand der geplanten Alpenfestung, sollte unter dem Codewort „Neu-Auschwitz“ ein gleichwertiges Vernichtungslager entstehen. Bis Ende 1944 waren in Auschwitz eine Million Menschen ermordet worden, die allermeisten, weil sie Juden waren.

Vor mehr als 1000 Jahren brachen sie auf, eine neue Heimat zu finden. Ihre Wanderung führte die Sinti und Roma nach Europa, wo sie sich in verschiedenen Ländern niederließen: die Sinti vorwiegend im heutigen Westeuropa, die Roma eher in Ost- und Südosteuropa. Lange wurde gerätselt, woher sie ursprünglich kamen. Erst im 18. Jahrhundert entdeckten Sprachforscher Parallelen zwischen dem altindischen Sanskrit und den Sprachen der Sinti und Roma, Romenes und Romanes. Damit gilt heute als sicher, dass sie aus Nordwest-Indien stammen. Doch was die Menschen damals bewog, ihre Heimat zu verlassen und Richtung Europa zu wandern, ist nach wie vor unbekannt.

Vor mehr als 1000 Jahren brachen sie auf, eine neue Heimat zu finden. Ihre Wanderung führte die Sinti und Roma nach Europa, wo sie sich in verschiedenen Ländern niederließen: die Sinti vorwiegend im heutigen Westeuropa, die Roma eher in Ost- und Südosteuropa. Lange wurde gerätselt, woher sie ursprünglich kamen. Erst im 18. Jahrhundert entdeckten Sprachforscher Parallelen zwischen dem altindischen Sanskrit und den Sprachen der Sinti und Roma, Romenes und Romanes. Damit gilt heute als sicher, dass sie aus Nordwest-Indien stammen. Doch was die Menschen damals bewog, ihre Heimat zu verlassen und Richtung Europa zu wandern, ist nach wie vor unbekannt.

Wer Geschichte erzählt, bestimmt ihre Botschaft, selbst wenn es sich „nur“ um Fotografien handelt, die vorgeblich nur zeigen, was ist. Doch Bilder sind niemals unschuldig. Und bei diesem Machtspiel (Bild: Demo gegen Ausgrenzung) waren Roma, Sinti, Travellers und Gipsies, die Jenischen, die Gitanos, die Lovara und die Kalderasch, die – mit zwölf Millionen Menschen – die größte ethnische Minderheit Europas bilden, jahrhundertelang die Verlierer – die Namen all dieser Volksgruppen sind immer mitzudenken, wenn hier von Roma und Sinti die Rede ist.

Wer Geschichte erzählt, bestimmt ihre Botschaft, selbst wenn es sich „nur“ um Fotografien handelt, die vorgeblich nur zeigen, was ist. Doch Bilder sind niemals unschuldig. Und bei diesem Machtspiel (Bild: Demo gegen Ausgrenzung) waren Roma, Sinti, Travellers und Gipsies, die Jenischen, die Gitanos, die Lovara und die Kalderasch, die – mit zwölf Millionen Menschen – die größte ethnische Minderheit Europas bilden, jahrhundertelang die Verlierer – die Namen all dieser Volksgruppen sind immer mitzudenken, wenn hier von Roma und Sinti die Rede ist.

Die Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter der Collection #1 waren nur der Anfang. Weitere riesige Pakete mit gehackten Zugangsdaten kursieren im Netz. Das Hasso-Plattner-Institut verrät, ob Sie betroffen sind. Der australische IT-Sicherheitsforscher Troy Hunt bekommt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Hunt betreibt mit Haveibeenpwned.com einen Onlinedienst, mit dem man prüfen kann, ob die eigene E-Mail-Adresse in bekannt gewordenen Datenleaks auftaucht.

Die Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter der Collection #1 waren nur der Anfang. Weitere riesige Pakete mit gehackten Zugangsdaten kursieren im Netz. Das Hasso-Plattner-Institut verrät, ob Sie betroffen sind. Der australische IT-Sicherheitsforscher Troy Hunt bekommt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Hunt betreibt mit Haveibeenpwned.com einen Onlinedienst, mit dem man prüfen kann, ob die eigene E-Mail-Adresse in bekannt gewordenen Datenleaks auftaucht.

Seit er Mitte Januar berichtete, die sogenannte Collection #1 aus mehr als 770 Millionen Adressen und 21 Millionen Passwörtern in einem Hackerforum entdeckt und in seinen Dienst eingepflegt zu haben, wird seine Website praktisch überrannt. Die Besucherzahlen stiegen vom sechs- in den siebenstelligen Bereich – pro Tag …

Am Dienstag, 29. Januar 2019 eröffnet die UNESCO das Internationale Jahr des Periodensystems, dessen erste Publikation sich nun zum 150. Mal jährt. Die typische Darstellungsform der chemischen Elemente ist vielen aus dem Schulunterricht bekannt: Das System „sortiert“ Elemente nach ihren chemischen Eigenschaften in Gruppen. Nur so lassen sich chemische Reaktionen kalkulieren – ohne diese Grundlage gäbe es heute keine systematische Chemie und Materialforschung. Als einer der Väter des Periodensystems der Elemente, kurz PSE, gilt Lothar Meyer, der von 1868 bis 1877 an einer der Vorgängerinstitutionen des KIT, dem Polytechnikum Karlsruhe, forschte.

Am Dienstag, 29. Januar 2019 eröffnet die UNESCO das Internationale Jahr des Periodensystems, dessen erste Publikation sich nun zum 150. Mal jährt. Die typische Darstellungsform der chemischen Elemente ist vielen aus dem Schulunterricht bekannt: Das System „sortiert“ Elemente nach ihren chemischen Eigenschaften in Gruppen. Nur so lassen sich chemische Reaktionen kalkulieren – ohne diese Grundlage gäbe es heute keine systematische Chemie und Materialforschung. Als einer der Väter des Periodensystems der Elemente, kurz PSE, gilt Lothar Meyer, der von 1868 bis 1877 an einer der Vorgängerinstitutionen des KIT, dem Polytechnikum Karlsruhe, forschte.

Bild: Mittagstischgemeinschaft mit Robert Bunsen in Heidelberg

Die Cloud scheint unendliche Möglichkeiten zu bieten, alles zu können und die Zukunft der IT zu sein. Doch nicht jede Cloud-Lösung kann jedem Zweck dienen – und nicht immer ist überhaupt eine sinnvoll. Wir sortieren.

Die Cloud scheint unendliche Möglichkeiten zu bieten, alles zu können und die Zukunft der IT zu sein. Doch nicht jede Cloud-Lösung kann jedem Zweck dienen – und nicht immer ist überhaupt eine sinnvoll. Wir sortieren.

„Die Cloud“ ist eines der großen Hype-Themen der vergangenen Jahre. In Berichten und Werbeanzeigen erscheint sie oft als eine Art magischer Ort, an dem Unternehmen und Privatmenschen ihre Daten lagern, austauschen und bearbeiten beziehungsweise verarbeiten und damit fast alle ihre Probleme lösen können. Doch die eine Cloud gibt es überhaupt nicht.

Ei, ja wie denn, was ist da denn wieder bei der Bahn los? “Bordpreis ist explodiert! Neue Wucher-Gebühr beim Nachlösen im Zug” ballerte die Bild diese Woche in ihrer Online-Ausgabe. Grund für den schäumenden Zeilen-Zorn ist die Erhöhung des so genannten Bordzuschlages, der fällig wird, wenn man im Fernverkehr eine Fahrkarte erst im Zug löst. Bislang betrug diese Gebühr 12,50 Euro, seit Dezember werden 19 Euro fällig. That’s it. Die Bahn selbst hatte diese “Wucher-Preiserhöhung” (Bild) schon am 4. Oktober 2018 bekanntgegeben.

Ei, ja wie denn, was ist da denn wieder bei der Bahn los? “Bordpreis ist explodiert! Neue Wucher-Gebühr beim Nachlösen im Zug” ballerte die Bild diese Woche in ihrer Online-Ausgabe. Grund für den schäumenden Zeilen-Zorn ist die Erhöhung des so genannten Bordzuschlages, der fällig wird, wenn man im Fernverkehr eine Fahrkarte erst im Zug löst. Bislang betrug diese Gebühr 12,50 Euro, seit Dezember werden 19 Euro fällig. That’s it. Die Bahn selbst hatte diese “Wucher-Preiserhöhung” (Bild) schon am 4. Oktober 2018 bekanntgegeben.

Der Spiegel hat mittlerweile fast die Hälfte aller Texte überprüft, die der Fälscher Claas Relotius im Laufe der Jahre geschrieben hat. Das Ergebnis ist niederschmetternd für die Branche im Gesamten – und natürlich besonders für das Hamburger Medienhaus.

Der Spiegel hat mittlerweile fast die Hälfte aller Texte überprüft, die der Fälscher Claas Relotius im Laufe der Jahre geschrieben hat. Das Ergebnis ist niederschmetternd für die Branche im Gesamten – und natürlich besonders für das Hamburger Medienhaus.

Es entzaubert die früher so hochgelobte Dokumentation des Hauses, die „jedes Wort“ überprüfen sollte. Einige der Fakten hätte sie im Vorfeld erkennen können, aber jetzt, hernach, hätten w i r als „Checker“ natürlich dies alles sofort getan – und aufgedeckt …

Am 12. Dezember legten Katarina Barley (SPD), Franziska Giffey (SPD), Jens Spahn (CDU) und Helge Braun (CDU) ein Eckpunktepapier zur „Verbesserung der Information und Versorgung in Schwangerschaftskonflikten“ vor.

Am 12. Dezember legten Katarina Barley (SPD), Franziska Giffey (SPD), Jens Spahn (CDU) und Helge Braun (CDU) ein Eckpunktepapier zur „Verbesserung der Information und Versorgung in Schwangerschaftskonflikten“ vor.Das Papier wurde von vielen Initiativen, Organisationen und Experten aufs Schärfste kritisiert, da die vorgeschlagenen Maßnahmen die Situation von Ärzten, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und ungewollt Schwangeren insgesamt nicht verbessern. Die vorgesehenen Maßnahmen tragen im Gegenteil zu einer zusätzlichen Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und ungewollter Schwangerschaften bei. Vor diesem Hintergrund ist die versprochene Herstellung von Rechtssicherheit für Ärzte durch eine Ergänzung des § 219a StGB scheinheilig.

An der Uni-Karlsruhe (KIT) gibt es schon lange keine Professoren mehr, Genderisten haben ihn abgeschafft, die Badenerinnen tragens mit Fassung. Hannoveraner Genderistinnen ziehen nun nach, womit (sic) deren OB für den Aufreger des Tages in den sozialen Netzwerken gesorgt hat: Die (wieso eigentlich „die“) Stadt (die Papierindustrie wirds ihm danken) werde künftig “E-Mails, Pressemitteilungen, Broschüren, Formulare, Flyer, Hausmitteilungen, Formulare, Rechtstexte und Briefe von nun an in ‘geschlechtergerechter Verwaltungssprache’” formulieren, wie – unter anderem – Spiegel Online berichtet:

An der Uni-Karlsruhe (KIT) gibt es schon lange keine Professoren mehr, Genderisten haben ihn abgeschafft, die Badenerinnen tragens mit Fassung. Hannoveraner Genderistinnen ziehen nun nach, womit (sic) deren OB für den Aufreger des Tages in den sozialen Netzwerken gesorgt hat: Die (wieso eigentlich „die“) Stadt (die Papierindustrie wirds ihm danken) werde künftig “E-Mails, Pressemitteilungen, Broschüren, Formulare, Flyer, Hausmitteilungen, Formulare, Rechtstexte und Briefe von nun an in ‘geschlechtergerechter Verwaltungssprache’” formulieren, wie – unter anderem – Spiegel Online berichtet:

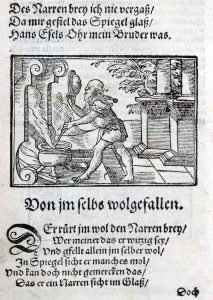

Aus dem himmlischen Paradies mit Zorn und Schwert vertrieben, fristen Sterbliche fortan eine kummervolle Existenz. So lehrt es die Genesis, und bis tief in das 19. Jahrhundert dachten nun Denker – Philosophen, Theologen, Mystiker verschiedenster Couleur – über die Entfremdung von der Gottheit nach. Erst die Früchte vom Baum der Erkenntnis brachten, nach biblischem Verstand, einen Prozess in Gang, der den Mangel an Glück und Fülle zur Theorie von dieser Welt erhob. Denken müsse, wurde uns seit je beigebracht, traurig machen. Sobald wir unserer Grenzen und Unvollkommenheiten innewerden, wenn wir einsam über vielerlei Ungenügen reflektieren, wenn wir uns nach innen wenden und ins Stocken geraten, herrscht ein Klima der Melancholie.

Aus dem himmlischen Paradies mit Zorn und Schwert vertrieben, fristen Sterbliche fortan eine kummervolle Existenz. So lehrt es die Genesis, und bis tief in das 19. Jahrhundert dachten nun Denker – Philosophen, Theologen, Mystiker verschiedenster Couleur – über die Entfremdung von der Gottheit nach. Erst die Früchte vom Baum der Erkenntnis brachten, nach biblischem Verstand, einen Prozess in Gang, der den Mangel an Glück und Fülle zur Theorie von dieser Welt erhob. Denken müsse, wurde uns seit je beigebracht, traurig machen. Sobald wir unserer Grenzen und Unvollkommenheiten innewerden, wenn wir einsam über vielerlei Ungenügen reflektieren, wenn wir uns nach innen wenden und ins Stocken geraten, herrscht ein Klima der Melancholie.

Dieses Phänomen aus langer Tradition ist auch George Steiner vertraut. Der Literaturwissenschafter, Kritiker, Essayist und Schriftsteller verkörpert in einem im Carl-Hanser Verlag erschienenen Essay ein Nachsinnen, das Wirkliches als Idee wie als geschichtliche Realität immer wieder unter dem Aspekt der Hinfälligkeit vermisst. Steiners Schriften sind oftmals kluge und zugleich persönliche Melodien über das Thema des Verschwindens oder jedenfalls der verlorenen Illusionen. Das – knapp gehaltene – Traktat macht hier keine Ausnahme. In zehn Kapiteln versucht der Autor die Frage zu beantworten, weshalb Denken zur Trauer führe. Was geschieht unserem Geist, da wir zu grübeln beginnen? Welche Energien werden infektiös, wenn wir uns vom Alltag ab- und der Meditation über Leben und Tod und das Misslingende allen Wissens zuwenden?

Von mir aufgefordert, mich zu beschreiben, zu schreiben, wer ich bin, beginne ich zu straucheln wie ein Tausendfüßler, der erklären soll, wie er seine Gehbewegungen koordiniert.

Wer sich fragt, sage ich mir aber, wer er sei, ist ja schon halbwegs neurotisiert; er gerät sich selbst ins Gehege beim Bemühen um eine Antwort. Verpflichtet er sich schonungsloser Wahrheitssuche, gerät er allzuleicht in Gefahr, sich exhibitionistisch oder auch masochistisch aufzuführen. Trachtet er hingegen danach, aus seiner Existenz das Beste zu machen und darzustellen, idealisiert und stilisiert er sich unangemessen und belügt sich selbst ebenso wie andere.

Von mir aufgefordert, mich zu beschreiben, zu schreiben, wer ich bin, beginne ich zu straucheln wie ein Tausendfüßler, der erklären soll, wie er seine Gehbewegungen koordiniert.

Wer sich fragt, sage ich mir aber, wer er sei, ist ja schon halbwegs neurotisiert; er gerät sich selbst ins Gehege beim Bemühen um eine Antwort. Verpflichtet er sich schonungsloser Wahrheitssuche, gerät er allzuleicht in Gefahr, sich exhibitionistisch oder auch masochistisch aufzuführen. Trachtet er hingegen danach, aus seiner Existenz das Beste zu machen und darzustellen, idealisiert und stilisiert er sich unangemessen und belügt sich selbst ebenso wie andere.

Was also tun?

Es gibt nur einen Weg aus diesem Dilemma, nämlich wie ich meine diesen: sich selbst als Einzelschicksal nicht allzu wichtig zu nehmen und sich stattdessen zu fragen, was möglicherweise charakteristisch gewesen sei im eigenen Leben und Erleben für die Kennzeichnung der Zeit, in der man seine Erbsenzählereien verbrachte und noch verbringt.

Der Windows Defender hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt: Im c’t-Test vor einigen Jahren lautete das Fazit noch „Besser als gar nichts“, seit rund einem Jahr spielt er jedoch in einer Liga mit den Virenjägern der etablierten Hersteller. Da drängt sich die Frage auf, ob es sich überhaupt noch lohnt, einen anderen, gar kostenpflichtigen Virenschutz zu installieren. c’t versucht in der aktuellen Ausgabe 3/2019 eine Antwort darauf zu finden.

Der Windows Defender hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt: Im c’t-Test vor einigen Jahren lautete das Fazit noch „Besser als gar nichts“, seit rund einem Jahr spielt er jedoch in einer Liga mit den Virenjägern der etablierten Hersteller. Da drängt sich die Frage auf, ob es sich überhaupt noch lohnt, einen anderen, gar kostenpflichtigen Virenschutz zu installieren. c’t versucht in der aktuellen Ausgabe 3/2019 eine Antwort darauf zu finden.