Nie war es so leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen, doch immer mehr Menschen fühlen sich einsam.

Mache wollen das ja – brauchen das gar …

Sich von anderen schmerzhaft getrennt fühlen – Anflüge von Einsamkeit kennt jeder: Als Kind am Rand eines Spiels zu stehen, ohne eingeladen zu sein. Sich von anderen schmerzhaft getrennt zu fühlen, gehört zur evolutionären Grundausstattung.

Dabei werden sogar dieselben Hirnareale aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Wie Hunger oder Durst ist Einsamkeit ein Warnsignal, betont der weltweit angesehene US-Psychologe John Cacioppo in seinem Buch „Einsamkeit“ über seine Forschung. Während die Depression einen Menschen ausbremst, will die Einsamkeit das „soziale Tier“ Mensch aktivieren und zurück in die schützende Gruppe treiben.

„Freuet Euch – Heute nämlich ist Euch der Retter geboren“

Diese Woche traf es eine Hamburger Kita: »Bild«, »Focus« und Markus Söder behaupten, dort werde Weihnachten bekämpft. Das stimmt nicht – aber es illustriert die finsteren Themenideen deutscher Kulturkämpfer.

Ob Markus Söder in eine Kita ging – nichts Genaues weiß man nicht. Ich jedenfalls habe einen „Kindergarten“ in Heidelberg besucht. Heute weiß ich, dass dort offenbar, unbemerkt von Kindern und Eltern, ein subversiver Kampf geführt wurde: der Kampf gegen Weihnachten.

Kein einziges Land tut genug, um das Pariser Klimaziel zu erreichen, lautet das vernichtende Urteil des Klimaindex. Damit steuert die Welt geradewegs auf eine Erderwärmung von weit mehr als 1,5 Grad zu.

Kein einziges Land tut genug, um das Pariser Klimaziel zu erreichen, lautet das vernichtende Urteil des Klimaindex. Damit steuert die Welt geradewegs auf eine Erderwärmung von weit mehr als 1,5 Grad zu.

Die Folgen wären – auch hierzulande – drastisch.

Bis ins hohe Alter hielt er Vorträge über die Demokratie.

Wir erinnern uns eines sehr lebendigen Auftritts vor Schülern des Gymnasiums „Heidelberg College“.

Schummeln jetzt alle und Schüler? – Zwei Sätze, mit denen Sie glänzen können: Klar kann jeder schummeln. Aber mal ganz ehrlich: Wenn man bei einer Aufgabe so leicht schummeln kann, dass ein bisschen ChatGPT reicht, ist es vielleicht schlicht nicht die beste Aufgabenstellung. Falls Sie wirklich verstehen wollen, was passiert:Wir können Ihnen nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, ob ChatGPT heute 50, 90 oder 100 Prozent aller Hausarbeiten oder Aufsätze schreibt oder wie viele Schülerinnen und Schüler sich von dem Chatbot inspirieren lassen. Bei Abiprüfungenin Hamburg soll versucht worden sein, mit einem Programm à la ChatGPT zu (Red.N) schummeln. Einer Umfrage zufolge hat schon jeder zweite Schüler mal ChatGPT für Hausaufgaben oder in Vorbereitungen auf Prüfungen genutzt.

Schummeln jetzt alle und Schüler? – Zwei Sätze, mit denen Sie glänzen können: Klar kann jeder schummeln. Aber mal ganz ehrlich: Wenn man bei einer Aufgabe so leicht schummeln kann, dass ein bisschen ChatGPT reicht, ist es vielleicht schlicht nicht die beste Aufgabenstellung. Falls Sie wirklich verstehen wollen, was passiert:Wir können Ihnen nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, ob ChatGPT heute 50, 90 oder 100 Prozent aller Hausarbeiten oder Aufsätze schreibt oder wie viele Schülerinnen und Schüler sich von dem Chatbot inspirieren lassen. Bei Abiprüfungenin Hamburg soll versucht worden sein, mit einem Programm à la ChatGPT zu (Red.N) schummeln. Einer Umfrage zufolge hat schon jeder zweite Schüler mal ChatGPT für Hausaufgaben oder in Vorbereitungen auf Prüfungen genutzt.

Die Krähen schrei’n

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: Bald wird es schnei’n –

Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!

Nun stehst du starr,

Schaust rückwärts ach! Wie lange schon!

Was bist du Narr

Vor Winters in die Welt – entflohn?

Die Welt – ein Thor

Zu tausend Wüsten stumm und kalt!

Wer Das verlor,

Was du verlorst, macht nirgends Halt.

Nun stehst du bleich,

Zur Winter-Wanderschaft verflucht,

Dem Rauche gleich,

Der stets nach kältern Himmeln sucht.

Flieg’, Vogel, schnarr’

Dein Lied im Wüsten-Vogel-Ton! –

Versteck’, du Narr,

Dein blutend Herz in Eis und Hohn!

Die Krähen schrei’n

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

Bald wird es schnei’n,

Weh dem, der keine Heimat hat!

Auf Besen fliegende, grimmig dreinblickende Frauen mit roten Haaren und schwarzen Katzen:

Auf Besen fliegende, grimmig dreinblickende Frauen mit roten Haaren und schwarzen Katzen:

Das heutzutage bekannte Klischee der Hexen hat nur wenig mit der tatsächlichen, düsteren Vergangenheit gemein.

Von einem Leben in Freiheit träumt ein Paar, das aus der Großstadt in die spanische Provinz zieht. Aber die Dorfbewohner machen den beiden das Leben zur Hölle.

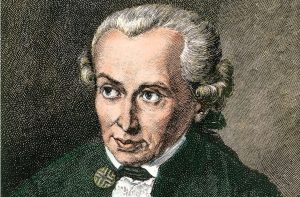

Von einem Leben in Freiheit träumt ein Paar, das aus der Großstadt in die spanische Provinz zieht. Aber die Dorfbewohner machen den beiden das Leben zur Hölle.  Für das bemerkenswerteste und allüberall präsente in unserer Welt schuf (Bild): Immanuel Kant einen Begriff:

Für das bemerkenswerteste und allüberall präsente in unserer Welt schuf (Bild): Immanuel Kant einen Begriff:

„Das Ding an sich“ – In seiner 1783 veröffentlichten Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft würde auftreten können, schrieb er: „Ich hingegen sage: es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, das sind die Vorstellungen, die in uns wirken, indem sie unsere Sinne affizieren. Demnach gestehe ich allerdings, dass es außer uns Körper gebe, die die Dinge, die, obschon nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluss auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers geben, welches Wort also bloß die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichtsdestoweniger wirklichen Gegenstandes bedeutet.

Kann man dieses wohl Idealismus nennen? Es ist ja – nachgerade – das Gegenteil davon.“

„Die Welt ist“ – Tractatus logico-philosophicus – „alles, was der Fall ist“ (Ludwig Wittgenstein)

Des Rundschau-Beirats Antoine Mechler – zu Albert Hofmanns Essays „Einsichten und Ausblicke“ und über dessen „Aufklärung als das Bestreben, einer Unmündigkeit zu entrinnen“ – versucht, dem Menschen jene Freiheit zu vermitteln, die ihm einen sicheren Stand in der Welt, in der Wirklichkeit hätte gestatten sollen. Wobei sowohl Hofmann (wie wohl dem damals rezensierenden Rundschau-Mitarbeiter Mechler auch), sich schier von Anfang an die Frage stellte, was denn nun Wirklichkeit überhaupt -, mithin, von welcher Beschaffenheit die Wirklichkeit der Welt denn nun eigentlich wirklich wäre.

Das läßt sich heute so sehen: Was Menschen „wirklich“ nennen, ist „Materie in Zeit und Raum;“ dagegen steht die Auffassung, gerade dies sei der „schlimmste Aberglaube, dem der Mensch je verfallen“ sei, dass nämlich „die Welt aus Materie bestehe. Das ist nicht nur ein Thema sich spirituell gebender Esoterik, sondern auch solider Wissenschaftler:

Der Bau von Windrädern in Wäldern wird nun deutlich schwerer. Das geschah gegen den Willen der Erfurter Minderheitsregierung; möglich war das nur mit den Stimmen der rechtsextremen AfD. Die Thüringer CDU gibt Höcke und seinen Leuten damit die Macht, Politik mitzubestimmen – und ebnet auch den Weg für eine noch engere Zusammenarbeit nach der Landtagswahl im nächsten Jahr.

Der Bau von Windrädern in Wäldern wird nun deutlich schwerer. Das geschah gegen den Willen der Erfurter Minderheitsregierung; möglich war das nur mit den Stimmen der rechtsextremen AfD. Die Thüringer CDU gibt Höcke und seinen Leuten damit die Macht, Politik mitzubestimmen – und ebnet auch den Weg für eine noch engere Zusammenarbeit nach der Landtagswahl im nächsten Jahr.

In Teilen der Bundespartei kommt das nicht gut an –

viele lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab

Hat das Theater uns heute noch etwas zu sagen? Unbedingt! – meinen wir:

Hat das Theater uns heute noch etwas zu sagen? Unbedingt! – meinen wir:

Welcher Spielraum bleibt heute – außerhalb jener die Welt bedeutenden Brettern – noch einem Täter? Er wird belauscht, wenn er Pläne schmiedet, er wird gescannt, wenn er Verbündete sucht, seine Gedanken lösen Alarm aus, ehe sie Tat werden. Der Mann ist schon gefesselt, er weiß es nur noch nicht.

Theater aber darf solche Grenzen einreißen, Grenzen zwischen Kunstraum und Welt-Raum, Ästhetik und Moral, zwischen Abstraktion und Konkretheit, Symbol und Realitäten. Draußen ist die Realität realer und schneller. Vorhang auf, Vorhang zu und keine Frage offen?

Zwar. Schon. Aber:

Würden wir Außerirdische finden -(oder von solchen entdeckt werden) wären die dann eher Mikroben oder grüne Männchen? Aber was würde ein – wie auch immer zustande gekommener „Fund“ für die Menschheit bedeuten – für gläubige Menschen zumal? Für uns heute (Bild: Milchstraße) ist die Vorstellung, dass es da draußen Leben geben könnte, gut vorstellbar. Nur darum machen wir uns Gedanken, was passieren würde, wenn wir es wirklich finden würden. Das Literaturgenre der Science Fiction befasst sich zu einem großen Teil genau mit dieser Frage des Kontakts zwischen Erde und außerirdischen Zivilisationen.

Würden wir Außerirdische finden -(oder von solchen entdeckt werden) wären die dann eher Mikroben oder grüne Männchen? Aber was würde ein – wie auch immer zustande gekommener „Fund“ für die Menschheit bedeuten – für gläubige Menschen zumal? Für uns heute (Bild: Milchstraße) ist die Vorstellung, dass es da draußen Leben geben könnte, gut vorstellbar. Nur darum machen wir uns Gedanken, was passieren würde, wenn wir es wirklich finden würden. Das Literaturgenre der Science Fiction befasst sich zu einem großen Teil genau mit dieser Frage des Kontakts zwischen Erde und außerirdischen Zivilisationen.

Das Alter des Lebens auf der Erde? Nichts genaues weiß man nicht – aber, (lassen wir den (Bild) Urknall mal beiseite – das jedenfalls sagen und schreiben Wissenschaftler: Mindestens sagenhafte 3,5 Milliarden Jahre! Unsere Erde entstand vor zirka 4,5 Milliarden Jahren – und fossile Spuren von Leben sind unter anderem in Gestein nachweisbar, das über 3,5 Milliarden Jahre alt ist.

Das Alter des Lebens auf der Erde? Nichts genaues weiß man nicht – aber, (lassen wir den (Bild) Urknall mal beiseite – das jedenfalls sagen und schreiben Wissenschaftler: Mindestens sagenhafte 3,5 Milliarden Jahre! Unsere Erde entstand vor zirka 4,5 Milliarden Jahren – und fossile Spuren von Leben sind unter anderem in Gestein nachweisbar, das über 3,5 Milliarden Jahre alt ist.