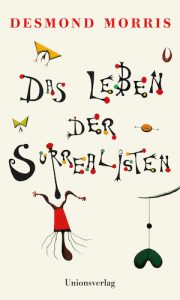

Der Surrealismus begann als gemeinsame Rebellion gegen all jene Mächte, die die Welt in den Krieg geführt hatten. Ein Aufstand auch gegen verlogene Religion, Demagogie, Prüderie und usurpierte Autoritäten. Wie lebten sie wirklich, diese inzwischen so berühmten Künstler? Desmond Morris, selbst surrealistischer Künstler, kann davon berichten wie kein Zweiter. Er gehörte zu ihrem Kreis und kannte sie alle. Ihre Vorlieben und Macken. Ihre Arbeitsweisen und ihre Geheimnisse. Ihre Freundschaften, Feindschaften, Liebschaften, Frivolitäten und dramatischen Zerwürfnisse.

Der Surrealismus begann als gemeinsame Rebellion gegen all jene Mächte, die die Welt in den Krieg geführt hatten. Ein Aufstand auch gegen verlogene Religion, Demagogie, Prüderie und usurpierte Autoritäten. Wie lebten sie wirklich, diese inzwischen so berühmten Künstler? Desmond Morris, selbst surrealistischer Künstler, kann davon berichten wie kein Zweiter. Er gehörte zu ihrem Kreis und kannte sie alle. Ihre Vorlieben und Macken. Ihre Arbeitsweisen und ihre Geheimnisse. Ihre Freundschaften, Feindschaften, Liebschaften, Frivolitäten und dramatischen Zerwürfnisse.

Er porträtiert einsame Wölfe, rebellische Vorkämpfer, brillante Exzentriker. Anfang der 1920er Jahre formte der Schriftsteller André Breton aus einer diffusen Stimmungslage, die mit avantgardistischem Konventionsbruch und Psychoanalyse zu tun hatte, eine Bewegung, als deren Anführer er sich verstand: den Surrealismus. Es ging ihm um die eigene Wirklichkeit des Menschen im Unbewussten, um Rausch- und Traumerlebnisse als Quelle der künstlerischen Eingebung. Das Bewusstsein und die Wirklichkeit sollten global erweitert und alle geltenden Werte umgestürzt werden. Logisch-rationale, als bürgerlich abgewertete Kunstauffassungen wurden radikal und provokativ abgelehnt. Große Worte, dafür war Breton bekannt, aber was sollte das in der Praxis bedeuten? (mehr …)

Auch in westlichen Demokratien geraten Medien verstärkt unter Druck und können ihrer Idealfunktion als „vierte Macht“ im System der Gewaltenteilung immer schwerer nacheifern. „2019 stellte Europa ein heftig umkämpftes und oft gefährliches Schlachtfeld für die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung dar“, konstatieren die 14 Mitglieder der „Plattform für den Schutz des Journalismus“ des Europarates in ihrem jetzt zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai veröffentlichten Jahresbericht 2020. Sie haben ein beängstigend wachsendes Muster ausgemacht, Pressevertreter einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Auch in westlichen Demokratien geraten Medien verstärkt unter Druck und können ihrer Idealfunktion als „vierte Macht“ im System der Gewaltenteilung immer schwerer nacheifern. „2019 stellte Europa ein heftig umkämpftes und oft gefährliches Schlachtfeld für die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung dar“, konstatieren die 14 Mitglieder der „Plattform für den Schutz des Journalismus“ des Europarates in ihrem jetzt zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai veröffentlichten Jahresbericht 2020. Sie haben ein beängstigend wachsendes Muster ausgemacht, Pressevertreter einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.