Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Natürlich weiß ich, dass dies zugleich ein Ort ist, an dem intime Kenner der Waldecker Festivals zu Hause und heute auch unter den Zuhörern sind – ich kann aus eigenem Miterleben davon berichten. Aus dieser Zeit bin ich zum Beispiel dem 1778/79 erschienenen Werk „Volkslieder“ von Johann Gottfried Herder verbunden, das den Anfang der Liedforschung markiert und 1807 den programmatischen Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ erhielt.

Durch das Lied, ist dort zu lesen, würden die Menschen mit der ganzen Seele erfaßt, ja, Lieder zeigten, „dass die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Völkergabe sei, nicht und kein Privaterbteil einiger feinern, gebildetern Männer“ sei. Einbezogen hat der Sammler in sein völkerverbindendes Projekt selbst grönländische, tartarische, peruanische oder madagassische Beispiele; Herder würde sich glänzend mit vielen anderen Waldeck-Sängern verstanden haben.

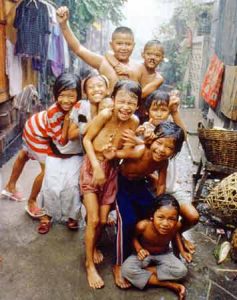

Zum ersten Mal hat der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes ausdrücklich das Recht jedes Kindes auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt definiert. Der Ausschuss veröffentlichte dazu eine umfassende Erklärung der Verpflichtungen aller Unterzeichnerstaaten der UN-Kinderrechtskonvention.

Zum ersten Mal hat der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes ausdrücklich das Recht jedes Kindes auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt definiert. Der Ausschuss veröffentlichte dazu eine umfassende Erklärung der Verpflichtungen aller Unterzeichnerstaaten der UN-Kinderrechtskonvention.

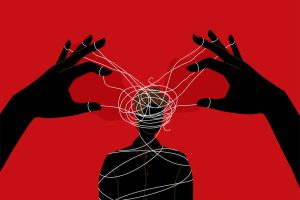

Gaslighting ist die bewusste Manipulation eines anderen Menschen. Das Ziel: Den Selbstwert und die Wahrnehmung des „Opfers“ zu schwächen. Doch wer nutzt so eine perfide Taktik? Und wer lässt dies mit sich machen? Eine Psychologin erklärt, wie Betroffene sich wehren können: „Das bildest du dir nur ein“ oder „So etwas habe ich nie gesagt“ – genau solche Sätze nutzen manche Menschen, um ihre Partner oder Familienmitglieder zu verunsichern und Tatsachen zu verdrehen. Sie sind typisch für Gaslighting – die bewusste und beabsichtigte Manipulation anderer Menschen.

Gaslighting ist die bewusste Manipulation eines anderen Menschen. Das Ziel: Den Selbstwert und die Wahrnehmung des „Opfers“ zu schwächen. Doch wer nutzt so eine perfide Taktik? Und wer lässt dies mit sich machen? Eine Psychologin erklärt, wie Betroffene sich wehren können: „Das bildest du dir nur ein“ oder „So etwas habe ich nie gesagt“ – genau solche Sätze nutzen manche Menschen, um ihre Partner oder Familienmitglieder zu verunsichern und Tatsachen zu verdrehen. Sie sind typisch für Gaslighting – die bewusste und beabsichtigte Manipulation anderer Menschen.

Dass ein Virus große Teile der Welt in den Lockdown treibt?

Dass ein Virus große Teile der Welt in den Lockdown treibt? Vor 10 Jahren – am 22. August 2013 debattierte der Deutsche Bundestag über den „Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur“. Grundlage der Aussprache war der entsprechende Bericht der Bundesregierung,

Vor 10 Jahren – am 22. August 2013 debattierte der Deutsche Bundestag über den „Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur“. Grundlage der Aussprache war der entsprechende Bericht der Bundesregierung,