Manchmal hilft der Zufall. Im März 1947 müssen sich Beamte des Auswärtigen Amtes vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verantworten, da macht Robert Kempner einen bedeutenden Fund.

In der Masse der schriftlichen Hinterlassenschaft der Nazizeit erregt ein Deckblatt die Neugier des stellvertretenden Hauptanklägers. Ein Stempel in roter Farbe ist deutlich lesbar: „Geheime Reichssache“. Es folgen 15 Seiten unter dem harmlos nüchternen Titel „Besprechungsprotokoll“. Es ist der Beleg für die systematische Ermordung der europäischen Juden, die Aufzeichnung über die sogenannte Wannseekonferenz am 20. Januar 1942. Es ist die 16. Protokollabschrift. Und es ist die einzige erhaltene von insgesamt 30.

Jung, gebildet, ehrgeizig

Zur Mittagszeit dieses 20. Januar folgen 15 Männer einer Einladung von Reinhard Heydrich, Chef des gefürchteten Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), in die noble Industriellenvilla im schicken Berliner Wannsee, einem Vorort Berlins. Draußen herrschen zwölf Grad minus, und was in der Villa in gut zwei Stunden besprochen wird, lässt dem Zeitgenossen noch heute das Blut gefrieren. Gekommen sind SS-Offiziere, Staatssekretäre und Führungskräfte der NS-Verwaltung. Es sind nicht die bekannten Namen, aber fast alle sind jung und gebildet. Jeder zweite ist promoviert. Vor allem aber sind sie ehrgeizig.

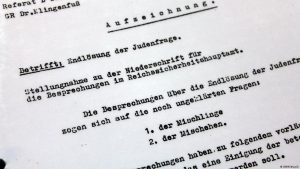

Alles bürokratisch korrekt: Auszug aus den Gesprächsaufzeichnungen vom 20. Januar 1942

Für weniger historisch Interessierte gilt die Wannseekonferenz als Beschluss-Gremium für den Holocaust. Was in doppelter Hinsicht falsch ist. Erstens wurde an diesem Tag gar kein Beschluss gefasst. Es wurde „informiert“. Und zweitens hatte der Völkermord an den Juden schon begonnen.

Heydrich hatte Vertreter aller relevanten Institutionen – etwa des Auswärtigen Amtes und des Verkehrsministeriums – am Tisch. Es ging um die Koordination der geplanten Deportationen und Massenmorde. Und es ging darum, alle beteiligten Zuständigkeitsbereiche unter Heydrichs Leitung zu stellen. Der erste Satz des Protokolls belegt das schon. „Bestellung zum Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage“, ein Karrieresprung für Heydrich.

Eine halbe Million jüdische Opfer schon vor der Konferenz

Der 20. Januar 1942 war entgegen häufiger Behauptungen nicht der Beginn der organisierten Massenmorde an den Juden. Der sogenannten „Endlösung der Judenfrage“ waren schon Monate vorher Hunderttausende zum Opfer gefallen. Vor allem in den Gebieten der Sowjetunion, die deutsche Truppen seit Sommer 1941 besetzt hielten. Die Deutschen hatten 500.000 Juden, darunter auch Kinder und Frauen, bis zur Wannseekonferenz schon getötet. Zumeist starben sie durch Kugeln von Erschießungskommandos.

Auf dem Weg in die Gaskammern: Juden kurz vor der Abfahrt nach Auschwitz

Vorboten für die Vernichtungsabsichten an den Juden gab es lange vorher. Hitler führte schon am 30. Januar 1939 eindeutiges Vokabular im Munde, als er im Kriegsfalle dem – wie es im Nazi-Jargon hieß – „internationalen Judentum“ die Vernichtung prophezeite. Als der Krieg gegen die Sowjetunion („Unternehmen Barbarossa“) am 22. Juni 1941 begann und weite Teile des Riesenreiches überrannt wurden, befanden sich nach nur wenigen Monaten Millionen von nicht-deutschen Juden im Machtbereich Nazi-Deutschlands.

Der Historiker und Holocaust-Experte Michael Wildt sieht darin eine Zäsur in der Verfolgungspolitik gegenüber den Juden. Vertreiben und zur Emigration zwingen – das war bei mehr als elf Millionen Juden, die im Wannseeprotokoll erfasst wurden, nicht mehr möglich. „Um sich der Juden zu entledigen, wurden (die Pläne) entsprechend monströser, gigantischer“, so Wildt.

Eichmann, der Kronzeuge

Richtig konkret, wie die Juden aus der Welt geschafft werden sollten, ist das 15-Seiten-Protokoll nicht. Die „Evakuierung nach dem Osten“ ist missverständlich und legt dennoch nahe, was gemeint ist: die Vernichtung. Adolf Eichmann, leitender Mitarbeiter Heydrichs und Teilnehmer der Wannseekonferenz, gestand das Jahre später unumwunden ein. Nach seiner spektakulären Entführung aus Argentinien durch den israelischen Geheimdienst sagte er im Prozess in Jerusalem 1961 auf die Frage, was man in der Villa besprochen habe: „Da sind die verschiedenen Tötungsarten besprochen worden.“

Auch wenn in dem einzig erhaltenen Protollexemplar Tarnformulierungen wie „entsprechend behandelt“ verwandt wurden, ist das Dokument eine Ausnahme in Sachen Eindeutigkeit der Absichten, ist sich der Historiker Peter Longerich sicher. Weil, so seine Begründung, über die Teilnahme an der Konferenz das Jahrhundertverbrechen von allen mitgetragen wurde: von der SS, dem Justiz-, Innen- sowie Außenministerium, der Rüstungsindustrie und nicht zuletzt der Partei. Und dennoch hatten führende Nazis nach 1945 die Chuzpe zu behaupten, von allem nichts gewusst zu haben, wie Reichsmarschall Hermann Göring oder Alfred Rosenberg, einer der führenden NS-Ideologen und Minister für die besetzten Ostgebiete.

Reinhard Heydrich, der nur wenige Monate nach der Konferenz einem Attentat zum Opfer fiel, verfolgte neben der Ermordung der europäischen Juden noch einen weiteren Plan. Sollte die Sowjetunion besiegt werden, plante der Spitzen-Nazi den massenhaften Einsatz von Juden als Straßenarbeiter im Osten. „Wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird“, ist auf Seite sieben des Protokolls in Bürokratensprache zu lesen. Der verbleibende „Restbestand“ müsse „entsprechend behandelt“ werden.

Black History Month: Das musst du über den Aktionsmonat wissen

Im Februar ist Black History Month – der Monat, in dem vermehrt und gezielt auf Schwarze Geschichte und Kultur aufmerksam gemacht wird. Eingeführt wurde er vor fast hundert Jahren in den USA, aber auch in Deutschland findet er zum Glück immer mehr Beachtung. Alles, was du über den wichtigen und empowernden Aktionsmonat wissen musst, erklären wir dir hier.

Den Black History Month gibt es seit 1976. Von 1916 bis 1975 war ein verkürzter, einwöchiger Aktionszeitraum in der zweiten Februarwoche als Black History Week bekannt. Initiiert wurde diese Woche von Carter Woodsen, einem Schwarzen Historiker. Der Sohn ehemaliger Sklaven reiste im Sommer 1915 nach Chicago, um das 50-jährige Ende der Sklaverei zu feiern. In dem Jahr gab es so viel Andrang zu den Ausstellungen und Veranstaltungen rund um das Ende der Sklaverei, dass Woodsen 1916 schließlich die “Negro History Week” ankündigte, in der er die Geschichte der Afroamerikaner:innen in den USA der breiten Gesellschaft der USA zugänglich machen wollte.

Die Black-Power- und Bürgerrechtsbewegung in den USA machte sich vor allem seit den späten 1960ern dafür stark, die Feierlichkeiten auf einen ganzen Monat auszuweiten. 1976 rief der damalige US-Präsident Gerald Ford sein Volk dazu auf, die zu oft vernachlässigten Leistungen Schwarzer Amerikaner:innen in allen Bereichen der Geschichte zu würdigen. 1977 wurde der Februar als Black History Month von Präsident Jimmy Carter gesetzlich festgehalten.

Dass der Black History Month in den USA im Februar stattfindet, hat gleich zwei gute Gründe: Denn zwei Figuren, die aus der US-amerikanischen Schwarzen Geschichte nicht wegzudenken sind, wurden im Februar geboren.

US-Präsident Abraham Lincoln wurde am 12. Februar 1809 geboren. Der 16. Präsident der USA war Gegner der Sklaverei, was einige Südstaaten der USA dazu veranlasste, aus der frsichen Staaten-Union auszutreten. Die Folge davon war der Amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865, in dem sich Nord- und Südstaaten, freie und Slave-States gegenüberstanden. Am 1. Januar 1863, mitten im Bürgerkrieg, ließ Präsident Lincoln verkünden, dass “alle Personen, die in einem Staat oder dem bestimmten Teil eines Staates, dessen Bevölkerung sich zu diesem Zeitpunkt in Rebellion gegen die Vereinigten Staaten befindet, als Sklaven gehalten werden, fortan und für immer frei sein sollen.” Damit legte Abraham Lincoln den Grundstein für das Ende der Skalverei in den USA.

Außerdem wurde der ehemalige Sklave und Sklaverei-Gegner Frederick Douglass ziemlich sicher am 14. Februar 1818 geboren (sein genauer Geburtstag ist nicht belegt). Douglass war nach seiner Flucht aus der Sklaverei im Jahr 1838 als Politiker, Anti-Sklaverei-Aktivist und Schriftsteller tätig und gilt als einflussreichster Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts.

Ansehen

Cream Blush: So trägst du ihn richtig auf | Beauty Basics Bootcamp #16 | GLAMOUR Germany

Nachdem die Geburtstage dieser beiden prominenten Figuren aus der Geschichte in den USA sowieso jeden Februar von der Schwarzen Bevölkerung gefeiert wurden, legte Woodsen die zweite Woche im Februar als Aktionszeitraum fest. 1976 wurde dann der ganze Monat als Erweiterung dieser Tradition festgelegt. Der Lehrplan an Schulen wird in diesem Zeitraum angepasst, und zu Ehren der Schwarzen Bevölkerung in den USA finden viele Veranstaltungen, Festivals und kulturelle Ereignisse statt. 2024 steht der Black History Month unter dem Motto “African Americans and the Arts”.

Der Black History Month kommt allerdings nicht durchweg gut an. Der größte Kritikpunkt ist, dass (afro-)amerikanische Geschichte nicht nur auf einen Monat begrenzt werden sollte. Die Gefahr des Aktionszeitraums liegt nämlich darin, dass Schwarze Themen jedes Jahr im Februar prominent gefeaturt werden und dann den Rest des Jahres unter den Tisch fallen.

Schauspieler Morgan Freeman (“Die Verurteilten”, “Se7ven”) merkte außerdem an, dass afroamerikanische Geschichte amerikanische Geschichte sei und er keinen speziellen Monat dafür brauche.

Befürworter sehen im Black History Month jedoch eine Möglichkeit, Repräsentation und die Förderung der kulturellen Vielfalt sowie das Selbstbewusstsein der afroamerikanischen Bevölkerung nachhaltig zu stärken.

In Großbritannien und Irland wird der Black History Month seit 1987 im Oktober gefeiert. Als Initiatorin wird hier Schulleiterin und Lehrerin Betty Campbell genannt. Sie soll laut BBC dazu gesagt haben “Ich habe mir die schwarze Geschichte angesehen, die Karibik, Afrika und die Sklaverei und die Auswirkungen. Es gab Leute, die sagten: ‘Das solltest du nicht unterrichten.’ Warum nicht? Es passierte. Kindern sollte dies zu Bewusstsein geführt werden.”

In Kanada steht wie in den USA seit 1995 der Februar ganz im Zeichen der Black History.

In Deutschland wird seit 1990 im Februar der Black History Month mit Aktionen und Events gefeiert. Dank der “Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland” fanden anfangs nur in Berlin Veranstaltungen statt, inzwischen bieten aber alle größeren Städte Programm an. Bei den Events und Aktionen stehen Menschen aus der Karibik, Lateinamerika und alle, die sich als Schwarz identifizieren, also die BiPoc-Community (Schwarze, Indigene und People of Color), im Mittelpunkt. Zentrale Themen des Black History Month in Deutschland sind Solidarität und Anti-Rassismus.

Dass es in Deutschland weitaus mehr Sichtbarkeit für den Black History Month und auch die Schwarze Bevölkerung bräuchte, versteht sich von selbst. Und das nicht, weil wir uns etwas von den USA abschauen wollen wie Halloween oder Thanksgiving. Sondern es geht darum, dass Deutschland (wie Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und die Niederlande) eine Kolonialmacht war und sich von 1880 bis 1917 Gebiete in Afrika völlig zu Unrecht untertan machte.

Es geht beim Black History Month in Deutschland um die Sichtbarmachung Schwarzer Geschichte und den Fakt, dass sie ein Teil der deutschen Geschichte, der deutschen Gesellschaft ist. Afrikanische und afroamerikanische Geschichte soll ins Zentrum gerückt und repräsentiert werden. Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Kinovorführungen und Vorträge sollen deutlich machen, dass Schwarze Geschichte zu Deutschland gehört und strukturellen Rassismus, und Vorurteile abbauen. Denn genau damit – mit Rassismus und Vorurteilen – müssen sich viel zu viele Schwarze Menschen in Deutschland immer noch tagtäglich befassen.

15 Männer organisierten vor 80 Jahren die Ermordung von Millionen Juden. Unter den Bürokraten des Massenmords gebärdete sich ein Mann besonders radikal. Der Holocaust war derweil längst im Gange.

Es war ein prachtvoller Ort, an dem am 20. Januar 1942 Grauenhaftes besprochen wurde. „Am Großen Wannsee 56/58“ lautet die Adresse der Berliner Fabrikantenvilla aus dem Jahr 1915, die 1942 einem ganz anderen Zweck diente: als Gästehaus der SS.

So war es auch einer der wichtigsten und gefürchtetsten Männer des nationalsozialistischen Staates, der zu dieser später als Wannseekonferenz bekannt gewordenen Besprechung in die Villa gebeten hatte: Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer und Leiter des Reichsicherheitshauptamtes (RSHA), dem unter anderem die Geheime Staatspolizei (Gestapo) unterstand.

Weit entfernt wurde Heydrich allerdings noch ganz anders tituliert. In der Hauptstadt Tschechiens nannten die Menschen den SS-Führer „Henker von Prag“, weil Heydrich dort in der Funktion als Stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für seine Gnadenlosigkeit bekannt war.

Am 20. Januar 1942 begrüßte Heydrich nun seine 14 Gäste am Wannsee, allesamt SS-Führer, Parteifunktionäre und hohe Beamte aus Ministerien. Männer wie Wilhelm Stuckart aus dem Reichsinnenministerium, Otto Hofmann vom SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, Karl Eberhard Schöngarth, seines Zeichens Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im besetzten Polen, dem sogenannten Generalgouvernement.

Ebenfalls anwesend war Roland Freisler, der später als Präsident des Volksgerichtshofs der furchtbarste unter den vielen furchtbaren Juristen des „Dritten Reiches“ werden sollte. Damals war Freisler allerdings noch Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Nicht zu vergessen, auch Heinrich Müller, Chef der Gestapo, nahm an der Wannseekonferenz teil.

Mitgebracht hatte er seinen Untergebenen Adolf Eichmann, der das Referat IV D 4 im Amt IV des RSHA leitete. Es war auch bekannt als „Judenreferat“ und avancierte zu einer zentralen Institution des Holocaust, der Ermordung der europäischen Juden.

Und genau diesem Zweck diente die Wannseekonferenz. Wie auch dem mörderischen Ehrgeiz Reinhard Heydrichs. Gleich zu Beginn informierte der 38-Jährige die Versammelten darüber, dass Herrmann Göring ihn „mit der Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage“ betraut habe, wie der Historiker Robert Gerwarth in seiner Biographie über Heydrich schreibt.

„Vorbereitung“? Tatsächlich war die Ermordung der Juden bereits im Gange:

Insgesamt waren bei diesen und anderen Mordtaten zum Zeitpunkt der Wannseekonferenz bereits Zigtausende Juden umgebracht worden. Aus seiner Feindschaft ihnen gegenüber hatte Adolf Hitler wenig Hehl gemacht. „Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muss die notwendige Folge sein“, äußerte sich der „Führer“ nach einem Tagebucheintrag von Joseph Goebbels am 12. Dezember 1941 entsprechend.

„Wenn er [der Jude], dabei kaputtgeht, da kann ich nicht helfen“, schwadronierte Hitler dann am 25. Januar 1942, kurz nach der Wannseekonferenz. „Ich sehe nur eines: die absolute Ausrottung, wenn sie nicht freiwillig gehen.“ Gleichsam sprach Hans Frank, Hitlers Statthalter im besetzten Polen: „Mit den Juden – das will ich Ihnen auch ganz offen sagen – muss so oder so Schluss gemacht werden.“

Somit war die Wannseekonferenz weniger der Auftakt des Holocaust, sondern eine Aussprache unter seinen Vollstreckern. Beziehungsweise von Vertretern der Instanzen, die ihn auf organisatorischer Ebene vorantrieben. „Die Tötung zumindest aller arbeitsunfähigen Juden im deutschen Machtbereich“ war, wie der Historiker Ulrich Herbert zusammenfasst, beim „RSHA, bei den Umsiedlungsexperten und den deutschen Besatzungsbehörden schon seit Längerem für unvermeidlich“ gehalten worden.

Wie aber sollten die grauenhaften Pläne zur Auslöschung der Juden umgesetzt werden? Heydrich hatte dazu seine Vorstellungen: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen.“ Konkret stellte sich Heydrich vor, dass die Juden dort Straßen bauen sollten. „Wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird“, so der RSHA-Chef. Als „Umweg zum Tod“ beschreibt Ulrich Herbert diesen geplanten „Arbeitseinsatz“. Die Überlebenden wiederum müssten später „entsprechend behandelt“ werden, so die SS-Pläne.

Um die unfassbare Dimension des von Heydrich und seinen 14 Gästen auf der Wannseekonferenz besprochenen Menschheitsverbrechens deutlich zu machen: Rund elf Millionen Juden gedachte der RSHA-Chef dieses grausame Schicksal zu. Eine Dimension des Massenmordes, die selbst der zynische Heydrich erst nach Kriegsende für komplett realisierbar hielt.

Josef Bühler, Emissär von Hans Frank aus dem Generalgouvernement, machte am 20. Januar 1942 allerdings noch einen Vorschlag: „Dass das Generalgouvernement es begrüßen würde, wenn mit der Endlösung dieser Frage im Generalgouvernement begonnen würde“. Einem Gebiet, in dem „die Juden dort nur zu einem geringen Teil arbeitsfähig“ wären.

Was können diese Worte bedeutet haben? Es war der Wunsch nach dem Bau weiterer Vernichtungslager, wie Robert Gerwarth vermutet. Das Lager in Belzec war zu diesem Zeitpunkt seit Wochen im Aufbau, im März 1942 sollte es den regulären „Mordbetrieb“ aufnehmen. Weitere folgten. So etwa Treblinka und Sobibor. Auschwitz spielte eine besondere Rolle in den Planungen der SS, es war Konzentrations- und Vernichtungslager zugleich.

Eine andere Gruppe von Menschen sollte darüber hinaus ebenfalls noch Thema der Wannseekonferenz werden. Und zwar die „Halbjuden“ wie auch Juden in „Mischehen“ im Deutschen Reich. Sollten sie ebenfalls in das Deportationsprogramm einbezogen werden? In ihrem rassistischen Weltbild hatten die Nationalsozialisten eine perverse Kategorisierung ersonnen. So gab es etwa die Einteilung in „Mischlinge 1. Grades“ und solche „2. Grades“. Von diesen Menschen ging angeblich die Gefahr „rassischer Verunreinigung“ aus, entsprechend wollte Heydrich diese „beseitigen“.

In dieser Frage allerdings konnte sich der Chef des RSHA nicht durchsetzen. Das Reichsinnenministerium fürchtete den Aufwand in Sachen Verwaltung.

Reinhard Heydrich war trotzdem zufrieden mit den Ergebnissen der Wannseekonferenz, schließlich hatte er sich mit seinen zentralen Anliegen durchgesetzt. Auch wenn die Wannseekonferenz in ihrer „historischen Bedeutung […] für die Geschichte des Holocaust überschätzt worden ist“, so ist sie doch schockierender Ausdruck des Fanatismus der Nationalsozialisten.

Fast sechs Millionen Juden sollte das nationalsozialistische Deutschland ermorden, bis der Krieg in Europa am 8. Mai 1945 endete. Reinhard Heydrich war zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Am 27. Mai 1942 wurde der „Henker von Prag“ bei einem Attentat schwer verletzt, starb ein paar Tage später. Als „edel, anständig und sauber“ pries ihn Heinrich Himmler in seiner Trauerrede.

Nach meinem Parteiverständnis bin ich immer in der gleichen Partei geblieben, im Gegensatz zu den anderen, nämlich in der Partei, die das sozialdemokratische Programm von Willy Brandt vertreten hat. Dass die anderen dieses Programm verlassen haben, ist nicht in erster Linie meine Schuld.

Oskar Lafontaine, Ex-Linken-Chef

In einem gerade erschienenen Buch mit dem schönen Titel „Die Klimakuh – Von der Umweltsünderin zur Weltenretterin“ versucht der Autor Florian Schwinn ein paar der gängigen Erzählungen über die Kuh geradezurücken. Er zitiert einen befreundeten Bauern, der ihm sagte: „Neunzig Prozent der so genannten Narrative über die Landwirtschaft stimmen nicht, oder sie stimmen so nicht.“ Die Fakten als solche, so fuhr dieser Landwirt fort, mögen stimmen, aber die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind meist falsch – oder zumindest – unsinnig.

Warum ist das so?

Weshalb gelingt es so selten, die historischen und zeitgenössischen Prozesse in der Landwirtschaft zu beschreiben, sie gleichzeitig auf ihre fachlichen, pflanzlichen und tierischen Kreisläufe abzuklopfen – und womöglich noch die in ihr arbeitenden Menschen mitzudenken?

1875 erschien in Deutschland ein großformatiges Buch mit dem Titel „Das Ganze der Landwirtschaft“, 1985 wurde ein Reprint aufgelegt. Schlug man es auf, hatte man auf der rechten Seite eine Zeichnung und links die Beschreibung dessen, was rechts dargestellt war. Die bildlichen und wörtlichen Darstellungen reichten von den verschiedenen Rassen der Nutztiere wie Rinder, Pferde und Schafe, über Nutzpflanzen, Getreide und Gräser, sowie Werkzeugen wie Grabegabeln, Sämaschinen, Pflügen und Dreschmaschinen bis hin zu Stallgebäuden, Brunnen und Mühlen. Es fehlte nichts, was in der damaligen, modernen Landwirtschaft gebraucht und benutzt wurde, selbst an Geräte und Vorrichtungen für den Obstbau und das Brauen von Bier und Branntwein war gedacht worden.

Nur die sich mit diesen Geräten und Gebäuden, den Tieren und Pflanzen auskannten und die mit ihnen arbeiteten. Und damit fehlte auch jeder Hinweis auf die Abhängigen innerhalb der Höfe und Dörfer, auf Besitz und Wahlrecht, auf Preise, Vermarktung, Steuern und Zölle, Im- und Export.

Auch in den heutigen Hallen, den mit manch wunderbarem landwirtschaftlichem Getier und Gerät und den daraus hergestellten Nahrungsmitteln und Leckerbissen gefüllten Messehallen der Grünen Woche in Berlin, fehlt der Blick auf die Bedingungen, unter denen sie produziert werden. Das Sichtbare lenkt oft vom Unsichtbaren ab.

Aber zurück zur „Klimakuh“ von Florian Schwinn. Ich habe dieses Buch mit Gewinn gelesen und mich davon überzeugen lassen, dass die Rückkehr der Weidekuh eine gute, sogar eine großartige Sache wäre. Denn die auf die Weide getriebene Kuh, die Gras frisst, würde nicht nur ihrer eigenen Natur gerechter werden als die Stallkuh, sondern ihre Fladen, die sie ins Gras fallen ließe, wären höchst nahrhaft für das Boden- und Insektenleben, ihr Tritt und Biss ließe Gras- und Kräuter besser wurzeln, verbesserte die Humusschicht und machte die Böden widerständiger sowohl gegen Trockenheit als auch gegen Starkregen. Das hat 2014 auch die Tierärztin Anita Idel in ihrem Buch „Die Kuh ist kein Klimakiller!“ schon so dargestellt. Florian Schwinn hat mehrere Projekte besucht, in denen die Kühe auf die Weiden und sogar in die Wälder zurückkehren können. Er hat mit Praktikerinnen, Autoren und Wissenschaftlerinnen gesprochen, die dort arbeiten, etwa auf dem Stiftungsland Schäferhaus, einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Flensburg, das der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein gehört oder auch den „Bunde Wischen“, einer gemeinnützigen Agrargenossenschaft ebenfalls in Schleswig- Holstein. In beiden Projekten werden die Landschaften, viele Hundert Hektar, ausschließlich von den großen Wiederkäuern gestaltet, zu ihnen gesellen sich Konik-Pferde, die ebenfalls seit ein paar Jahrzehnten in den Dienst der Umweltgestaltung genommen wurden. Gemeinsam stellen sie den „Psychotyp“ der (nordischen) Savanne her, eine flache, offene, aber durchaus licht bewaldete Landschaft, in der sich, so Schwinn, viele Menschen unserer Breiten gleich zuhause fühlten. Es könnte sogar sein, dass dieses Heimatgefühl genetisch ist, denn dies war wohl – anders als wir es in der Schule gelernt haben – die Urlandschaft Nord– und Mitteleuropas. Es war vermutlich nicht so, dass vor der Ankunft der Menschen alles mit dichtem Wald bewachsen gewesen ist, argumentieren inzwischen viele Wissenschaftler, und Florian Schwinn macht uns mit ihnen und ihren Argumenten bekannt. Er geht dabei sehr ins Detail, so wie die Wissenschaft ins Detail gehen muss, um die empirischen Funde und ihre Hypothesen zu einer möglichen Erklärung ausbauen zu können.

Manchmal war mir das mit den Details, ehrlich gesagt, zu viel des Guten, dieses ganze Wissen, das da ausgebreitet wird über verschiedene Gräser und Insekten, ihre Verhaltensweisen und Ernährungsvorlieben, das Zusammenspiel von Tieren, Pflanzen und ersten Menschen. Aber genau das ist es natürlich, dem man nachgehen muss und auf das man mit großer Gründlichkeit und prüfendem Blick schauen sollte – als Journalist sowieso und erst recht! Was nämlich dabei herauskommt, wenn wir das nicht mehr tun, zeigt uns der Autor in seinem Buch ebenfalls.

Allein wegen der falschen Narrative, die seit mindestens zehn Jahren in den Medien ihr Unwesen treiben, und darüber, wie sie zustande gekommen sind, lohnt es sich schon, dieses Buch zu lesen.

Da ist zum einen die Geschichte mit dem Methan und den Rindern, über die schon Anita Idel in ihrem oben erwähnten Buch aufgeklärt hat. In einer schlecht gemachten (sage ich jetzt vereinfachend), Studie der FAO (Food and Agriculture Organization der UN), war behauptet worden, dass die entscheidenden, klimaschädlichen Methanmengen weltweit aus dem Rülpsen und Pupsen der Wiederkäuer stamme. Tatsächlich aber zeigt die weltweite Rinder-Statistik seit 1990 steil nach unten, der Methananteil jedoch wächst immer weiter. Der Zusammenhang ist, anders als etwa Foodwatch und andere NGOs behaupten, in der steigenden Erdöl- und Erdgasförderung sowie der Zunahme insbesondere des Frackings zu suchen, ein kleines bisschen eventuell auch durch die Zunahme der Reisproduktion im Nassanbau, denn auch dadurch entweicht Methan in die Atmosphäre. Lesen Sie selbst nach! Florian Schwinn stellt auf mehreren Seiten detailliert Studien und Vergleiche vor, die in ihren grotesken Resultaten vor allem den wirklichen verantwortlichen Produzenten fossiler Energieträger nützen bzw. von ihnen ablenken. Die Meldung des Weltklimarates von 2022 hat er noch nicht einmal berücksichtigt, in dem eingestanden wurde, man habe den Methanausstoß der Rinder überhaupt um das Dreifache zu hoch angesetzt.

Das zweite Beispiel einer grotesken und sich ständig perpetuierenden Erzählung ist die Behauptung eines gigantischen Wasserverbrauchs, der nötig sei zur Produktion eines einzigen Kilogramms Rindfleisch, nämlich 15.415 Liter! Auch hier ist die Quelle eine falsch interpretierte Studie, deren Ergebnis vom BUND und dem Fleischatlas der Böll-Stiftung immer weiter verbreitet wird. Schwinn rechnet vor, dass ein junger Mastbulle von vier Zentner Lebendgewicht in seinem anderthalbjährigen Leben täglich elftausend Liter täglich zu sich nehmen müsste, um dieser Statistik zu gehorchen. Wie kann ein solch gravierender Fehler geschehen und sich jahrelang in einem gebildeten Publikum immer weiter fortzeugen? Nun, die amerikanisch-niederländische Studie (Mekonnen/Hoekstras) hat jedem statistischen Rinderindividuum der Welt „alles Wasser zugerechnet, das auf seine Weidefläche fällt oder auf die Fläche, auf der das Futter wächst, das man ihm in den Stall fährt“ sowie jenes Wasser, das „verbraucht“ wird während seiner Schlachtung, samt der Säuberung der Räume und Geräte. Nicht bedacht wird: Kaum etwas von diesem Wasser ist wirklich verloren, selbst das nicht, das die Rinder saufen, denn das meiste davon pissen sie wieder aus. Und das viele Regen- und Schmutzwasser steht nach dem Umweg über das Grundwasser bzw. nach der Säuberung in der Kläranlage dem Wasserkreislauf wieder zur Verfügung.

Aber das Hauptthema von Florian Schwinn sind nicht (alleine) diese absurden Narrative über die Rinder. Ihm geht es vielmehr darum, Naturschutz und Landwirtschaft zusammenzudenken. Es ist sehr spannend, ihm dabei zu folgen, denn er stellt auch dar, wie Arten-, Klima- und Naturschützer sich untereinander durchaus widersprechen können. Man lese allein seine vielen Seiten zur Problematik der Wiederkehr des Wolfes, der von einem seiner Experten sogar als nicht mehr schutzwürdige Art eingeschätzt wird – weil er, anders als Rinder und Schafe, keine Umweltdienstleistung erbringt. Schwinn selbst ist da weniger entschieden und mir hat gefehlt, dass jemand, der so radikal für die Weidehaltung von Rind und Schaf argumentiert, hier keine klarere Haltung einnimmt.

Dieser Mangel, scheint mir, hat seinen Grund in einer allgemeineren Charakteristik dieses und vieler ähnlicher Bücher. Der Autor lässt sich in seinem Plädoyer für die Weidekuh als Klimaschützerin nämlich nicht darauf ein, über die globale Ökonomie der europäischen Landwirtschaft oder die vorherrschende Vermarktungsstruktur ihrer Erzeugnisse nachzudenken – und erst recht nicht über die Soziologie des ländlichen Raumes. Mit anderen Worten, die Realität außerhalb von Stiftungsländereien und universitären Feldversuchen bleibt fast vollkommen außen vor. Aber erst die Analyse des Ganzen der Landwirtschaft, inklusive ihrer Menschen, würde die Hebel finden, die jene so notwendigen Veränderungen in Gang setzen könnte. Denn gemolken werden die Klimakühe in der Regel nicht, und die Fleischvermarktung ist in einigen Projekten zwar großartig, trägt jedoch weder die Investitionen noch die hohen Personalkosten zur Gänze.

Das ist, man verstehe mich recht, kein Argument, dieses Buch nicht zu lesen. Im Gegenteil! Vielleicht könnte eine verständige, gar in der Politik oder für sie arbeitende Leserschaft sich hier eine kräftige Motivation dafür abholen, eine klima-, natur- und ressourcenschonende Landwirtschaft zu erfinden, die alle Stadtbewohner ernähren könnte (auch mit Butter und Käse, natürlich!). Und von der die Bauern leben könnten, ohne an ihrer Gesundheit Raubbau betreiben zu müssen. Das wäre dann sogar mal eine Grün-Bunte Woche wert.

Migranten seien eine untragbare finanzielle Belastung für Deutschland, ist das Ergebnis einer neuen Studie der Stiftung Marktwirtschaft. Die Studie (PDF) dürfte die Rechtsextremen und den Populismus weiter befeuern, zumal die Stiftung Marktwirtschaft den Autor der Studie so zitiert, als seien die finanziellen Verluste der Migration vor allem auf „ungesteuerte und irreguläre Migration zurückzuführen“.

Eine ehrliche Analyse dagegen zeigt, dass Migrantinnen und Migranten zwar kurzfristig eine erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Belastung für Deutschland bedeuten, jedoch langfristig einen essenziellen Nutzen auch für die Wirtschaft schaffen, ohne den viele Unternehmen nicht überleben könnten und viele Bürgerinnen und Bürger empfindliche Einschnitte ihres Wohlstands erleben müssten.

Ein grundlegender Denkfehler

Die Studie begeht einen grundlegenden Denkfehler, sodass die Resultate nicht nur falsch sind, sondern die Fakten verdrehen. Der Denkfehler ist die Absurdität der Behauptung, die Generationenbilanzierung könnte etwas Valides über den wirtschaftlichen oder finanziellen Verlust eines Menschen für Wirtschaft oder die Sozialsysteme aussagen. Wenn man diese Betrachtung ernst nimmt, dann sind auch 70 Prozent der Deutschen ohne Migrationsgeschichte – nämlich alle Menschen mit mittleren und geringeren Einkommen – ein solches Verlustgeschäft. Ein Gedankenexperiment offenbart die Absurdität des Arguments: Was wäre, wenn die 70 Prozent, die eine finanzielle Belastung darstellen, aus Deutschland auswandern würden? Nach der Logik der Studie würde dies bedeuten, dass der deutsche Staat riesige Überschüsse machen würde, sodass er den verbleibenden 30 Prozent noch höhere Renten oder andere Leistungen zahlen könnte. Nur dann wären wiederum viele der verbleibenden 30 Prozent – nämlich die, die vergleichsweise weniger verdienen – ein finanzielles Verlustgeschäft. Wenn man dies zu Ende denkt, dann leuchtet sofort ein, dass ein Land, in dem nur Hochvermögende leben, nicht funktionieren kann: Wer produziert die Lebensmittel, wer erbringt die Dienstleistungen der Hochvermögenden, wer kümmert sich um die Sicherheit und die Grundversorgung?

Der Denkfehler der Studie ist ein sogenanntes Nullsummendenken, also dass staatliche Ausgaben für Bildung, Rente oder Migrantinnen automatisch einen Verlust und gleich hohe Einschnitte der Leistungen für andere Menschen erfordern. So funktioniert keine Wirtschaft. Kein Unternehmen kann ohne Beschäftigte mit geringeren Qualifikationen und Einkommen existieren und produzieren. Als Beispiel: Eine Pflegekraft, die sich um alte und kranke Menschen kümmert, ist nach der Logik der Studie ein finanzielles Verlustgeschäft für Deutschland und würde daher besser das Land verlassen oder wäre gar nicht erst gekommen. Denn eine Pflegekraft hat ein mittleres bis geringes Einkommen und wird in ihrer Lebenszeit mehr staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, als sie selbst an Steuern und Abgaben zahlt.

Ein absurdes Nullsummendenken

Wir sehen jedoch, wie groß der wirtschaftliche und finanzielle Schaden für Unternehmen, für den Staat und für Menschen in Deutschland ist, da so viele Pflegekräfte fehlen. Viele Familienangehörige, vor allem Frauen, müssen ihre Arbeitszeit reduzieren, um Angehörige pflegen zu können, da keine Pflegekräfte vorhanden sind oder die Pflege zu teuer ist. Dies vergrößert das Fachkräfteproblem in Deutschland weiter. Beides führt wiederum dazu, dass Beschäftigte und Unternehmen weniger Steuern zahlen und somit auch dem Staat viele Einnahmen entgehen.

Die Schwäche der Studie aus der Stiftung Marktwirtschaft ist, dass sie nur manche Leistungen und Steuern betrachtet, aber die vielen positiven Effekte von Zuwanderung ignoriert: Zugewanderte Pflegekräften aus dem Ausland etwa ermöglichen es vielen Deutschen erst, zu arbeiten oder mehr Stunden arbeiten zu können. Die Pflegekräfte selbst geben ihr Einkommen in Deutschland aus und schaffen dadurch eine zusätzliche Nachfrage, wovon wiederum viele deutsche Unternehmen profitieren und der Staat höhere Steuereinnahmen erzielt.

Kaum jemand in Deutschland würde fordern, dass ausländische Pflegekräfte Deutschland verlassen sollen, weil sie für den deutschen Staat eine finanzielle Belastung darstellten. In anderen Worten: Ohne Migration und Zuwanderung könnte Deutschland als Gesellschaft nicht funktionieren und die Wirtschaft würde einen erheblichen Schaden erfahren.

Mehr qualifizierte Zuwanderung erwünscht

Breiter Konsens besteht darin, dass Deutschland deutlich mehr Zuwanderung von hoch qualifizierten Menschen benötigt. Wenn Deutschland mehr hoch qualifizierte Migrantinnen und Migranten anziehen will, dann muss es eine Willkommenskultur entwickeln und deutlich attraktiver für Zuwanderung werden. Der Versuch, lediglich attraktiv für hoch qualifizierte Menschen aus dem Ausland zu sein, andere jedoch schlecht zu behandeln, wird nicht funktionieren, sondern lediglich dazu führen, dass noch weniger hoch qualifizierte Menschen kommen, da sie weltweit viele Optionen haben.

In einer Studie von 2015 habe ich mit meinem Co-Autor Simon Junker anhand von Szenarien argumentiert, dass die Beschäftigung der Schlüssel für den wirtschaftlichen Beitrag eines Menschen ist – unabhängig von der Herkunft. Jeder Erwerbstätige, egal ob er oder sie zu Mindestlohn arbeitet oder zu den Spitzenverdienern gehört, trägt einen auch wirtschaftlich wertvollen Beitrag zu Wirtschaft und Gesellschaft bei. Gleichermaßen ist die Integration in den Arbeitsmarkt der zentrale Schlüssel auch für die gesellschaftliche Integration von Menschen.

Menschen können nicht nach ihrem vermeintlichen finanziellen Beitrag zu Staat und Gesellschaft bewertet werden. Wirtschaft und Gesellschaft sind kein Nullsummenspiel, bei dem der Nutzen des einen der Verlust des anderen ist. Ganz im Gegenteil: Wohlstand, Demokratie und Frieden sind nur deshalb möglich, weil Menschen voneinander profitieren und nur als Gemeinschaft stark sein können. Die Aufnahme und Integration von Geflüchteten wird Deutschland kurzfristig Geld kosten und ist eine Herausforderung. Aber genauso zutreffend ist, dass Solidarität und eine erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten in Arbeitsmarkt und Gesellschaft mit die klügste Zukunftsinvestition sind, die Deutschland heute tätigen kann.

Die Kolumne bezieht sich auf eine neue Studie der Stiftung Marktwirtschaft, die genau diese Behauptung aufgestellt hat und viel diskutiert wird.

Der grundlegende Denkfehler von viel der Diskussion von Migration in Deutschland heute ist ein sogenanntes Nullsummen-Denken, also dass staatliche Ausgaben für Bildung, Rente oder Migrant*innen automatisch einen Verlust und gleich hohe Einschnitte der Leistungen für andere Menschen erfordert. So funktioniert keine Wirtschaft. Kein Unternehmen kann ohne Beschäftigte mit geringeren Qualifikationen und Einkommen existieren und produzieren.

Beispiel Pflegekräfte: ein großer und wachsender Teil der Beschäftigten dieser kommt aus dem Ausland. Viele verdienen unterdurchschnittlich, wären also nach der Logik mancher, ein „Verlustgeschäft“ für den deutschen Staat, da sie mit geringen Einkommen logischerweise auch wenig Steuern und Abgaben zahlen.

Sollten wir daher die Zuwanderung von Pflegekräften aus dem Ausland verbieten? Natürlich nicht, denn diese Pflegekräfte leisten einen enormen immateriellen Nutzen für die Gesellschaft. Und sie schaffen auch einen großen finanziellen Nutzen, da sie es anderen Menschen – Angehörige, die sonst die Pflege übernehmen müssen – ermöglichen, arbeitstätig zu sein oder bleiben zu können.

Mein Kernargument in dieser Kolumne ist: Wir müssen weg von dem Denken, Menschen nach ihrem vermeintlichen finanziellen Beitrag zu Staat und Gesellschaft bewerten zu wollen. Migration kostet kurzfristig viel Geld und ist eine große Herausforderung. Aber: eine erfolgreiche Integration von Migranten ist mit die klügste Zukunftsinvestition, die Deutschland heute tätigen kann.

Die verfassungsfeindliche NPD (Die Heimat) darf nicht mehr staatlich finanziert werden. Das Urteil ist auch für ein mögliches AfD-Verbot relevant.

NPD-Aufmarsch in Hannover im November 2019: Die Partei hat heute noch rund 3.000 Mitglieder Foto: Rainer Droese/imago

KARLSRUHE taz | Das Bundesverfassungsgericht hat die NPD (die sich heute „Die Heimat“ nennt) für zunächst sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Die entsprechende Rechtsgrundlage verstoße nicht gegen das Grundgesetz, stellte das Gericht fest. Damit steht das Instrument theoretisch auch gegen die AfD zur Verfügung.

Schon seit zwei Jahrzehnten versucht die Bundespolitik, gegen die rechtsextremistische NPD vorzugehen. Ein erstes Verbotsverfahren scheiterte 2003, weil in den NPD-Vorständen zu viele staatliche Spitzel saßen und das Verfahren daher nicht fair war. Ein zweiter Verbotsanlauf endete 2017 zwar mit der Karlsruher Feststellung, dass die NPD verfassungsfeindlich ist. Sie konnte dennoch nicht verboten werden, weil sie zu schwach ist und ihr somit das Potenzial fehlt, ihre politischen Ziele zu erreichen.

Auf Anregung des Bundesverfassungsgerichts änderten daraufhin Bundestag und Bundesrat binnen sechs Monaten das Grundgesetz. Nun kann eine verfassungsfeindliche Partei auch von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Auf die Potenzialität, also die Stärke der Partei, kommt es hier nicht mehr an. An diesem Dienstag wandte das Bundesverfassungsgericht die neue Verfassungsnorm erstmals an.

Ausgelöst wurde das Urteil durch einen gemeinsamen Antrag von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, der 2019 beim Bundesverfassungsgericht einging. Eine mündliche Verhandlung fand im Juli 2023 statt. Die NPD sagte kurzfristig ihre Teilnahme ab. Sie werde nicht an einer „Justizsimulation“ teilnehmen. Auch bei der jetzigen Urteilsverkündung blieben die Plätze der NPD leer.

Die NPD hat heute noch rund 3.000 Mitglieder (in den 1960er Jahren waren es bis zu 50.000). An 10 der letzten 16 Landtagswahlen hat sie gar nicht mehr teilgenommen. Im Übrigen waren die Wahlergebnisse so schlecht, dass die Partei schon deshalb ihren Anspruch auf staatliche Zuschüsse verloren hat. Das jetzige Urteil ist aber nicht rein symbolisch. Denn es nimmt der NPD auch weitere Vorteile. So sind Spenden an die NPD nicht mehr steuerbegünstigt. Außerdem ist die NPD nicht mehr von der Erbschafts-, Schenkungs- und Körperschaftssteuer befreit.

Die NPD hatte in ihren Schriftsätzen schon die Verfassungsänderung von 2017 nicht akzeptiert. Es handele sich hier um „verfassungswidriges Verfassungsrecht“. Die Möglichkeit, verfassungsfeindlichen Parteien die Finanzierung abzuschneiden, verstoße gegen das unveränderliche Demokratieprinzip. Diese Argumentation wies das Bundesverfassungsgericht nun aber zurück.

Verfassungsfeindlichkeit schon 2017 bestätigt

Die Chancengleichheit der Parteien sei nur bei solchen Parteien vom Demokratieprinzip umfasst, die „die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten“. Das Konzept der „wehrhaften Demokratie“, das ja sogar ein Verbot verfassungsfeindlicher Parteien ermöglicht, erlaube auch eine Benachteiligung von verfassungsfeindlichen Parteien im politischen Wettbewerb, wenn dies im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen ist.

Die bereits 2017 festgestellte Verfassungsfeindlichkeit der NPD sah das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Dass die NPD die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit ihren drei zentralen Elementen „Menschenwürde“, „Demokratie“ und „Rechtsstaat“ bekämpft, machte das Gericht vor allem am ethnischen Volksbegriff der NPD fest. Sie gehe von einer „Volksgemeinschaft“ aus, die auf dem Abstammungsprinzip beruht. Dies führe zu einer rassistischen, insbesondere antimuslimischen, antisemitischen und antiziganistischen Grundhaltung und verletzte damit die Menschenwürde derjenigen, die nicht der ethnisch reinen Volksgemeinschaft angehören können.

Das Demokratieprinzip wird durch das völkische Denken der NPD verletzt

Auch das Demokratieprinzip werde durch das völkische Denken der NPD verletzt. Das NPD-Postulat, „Volksherrschaft setzt Volksgemeinschaft voraus“, schließe „denknotwendig“ alle aus dem demokratischen Prozess aus, die der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ nicht angehören. Sowohl das Konzept der „Volksgemeinschaft“ als auch die antisemitische Grundhaltung und die Verächtlichmachung der bestehenden demokratischen Ordnung lassen laut Bundesverfassungsgericht eine Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus erkennen.

Vier Erkenntnisse für die AfD

Mit Blick auf die AfD bringt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vier Erkenntnisse: Erstens ist das Instrument des Ausschlusses einer verfassungsfeindlichen Partei von der staatlichen Finanzierung jetzt voll einsetzbar. Letzte Zweifel an der Zulässigkeit hat das Bundesverfassungsgericht beseitigt. Zweitens hat das Gericht klargestellt, dass die Voraussetzungen für ein Parteiverbot und einen Finanzierungsausschluss fast identisch sind. Einziger Unterschied: Beim Parteiverbot ist eine gewisse Stärke/Potenzialität erforderlich.

Drittens kommt es für die Verfassungsfeindlichkeit nicht nur auf die Partei- und Wahlprogramme einer Partei an, sondern auf die „wirklichen Ziele“ der Partei. Hier muss die Partei sich auch Äußerungen der Parteiführung zurechnen lassen. Auch das Verhalten führender Funktionäre von Teilorganisationen wie Landesverbänden sind der Partei zuzurechnen.

Damit sind die Veröffentlichungen von Björn Höcke, des Thüringer Landesvorsitzenden, nicht nur seine Privatäußerungen, sondern wären auch für ein Verfahren gegen die AfD relevant. Bei verfassungsfeindlichen Aussagen einfacher Mitglieder kommt es darauf an, ob sie von der Partei geduldet werden oder ob sie mit Disziplinarmaßnahmen, etwa einem Antrag auf Parteiausschluss, dagegen vorgeht.

Viertens betonen die Richter aber immer wieder, dass die Bestimmungen der „wehrhaften Demokratie“ Ausnahmecharakter haben und deshalb „restriktiv“, also vorsichtig auszulegen sind. Das heißt wohl: Im Zweifelsfall wird das Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbot und einen Antrag auf Finanzierungsausschluss ablehnen – müssen.

669 KommentareDas Kernargument meiner Kolumne: es ist falsch, Menschen lediglich nach ihrem finanziellen Beitrag zum Staat einordnen zu wollen. Dies befeuert Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Und es ist auch faktisch grundfalsch. Denn viele Unternehmerinnen und Unternehmer können ohne Migrantinnen und Migranten nicht mehr existieren und viele Bürgerinnen und Bürger müssten ihren Wohlstand erheblich einschränken.