Wie habt ihr beide euch kennengelernt?

Elena Malisowa: Ich habe seit meiner frühen Kindheit Geschichten geschrieben. Als ich Studentin war, fing das russische Internet an, sich aktiv zu entwickeln. Es entstanden Webseiten, auf denen Menschen ihre eigenen Werke veröffentlichen konnten. Ich las diese Geschichten sehr gerne und fing an, selbst welche zu veröffentlichen. In einer solchen Community habe ich Katerina kennengelernt.

Euer Roman „Du und ich und der Sommer“ handelt von der Liebesgeschichte zweier junger homosexueller Männer in der Ukraine. Warum habt ihr gerade darüber geschrieben?

Katerina Silwanowa: Ich habe schon früh festgestellt, dass mir sowohl Jungs als auch Mädchen gefallen. Doch in der Literatur, die gedruckt wurde, fand ich mich nicht wieder. Eines Tages entdeckte ich die Selfpublishing-Plattform Ficbook und fing an, Geschichten zum Themenbereich LGBT zu lesen und dann auch darüber zu schreiben.

Elena Malisowa: Als Studentin hatte ich einen Nebenjob in einem Unternehmen und dort einen guten Freund. Er war schwul. Eines Tages erzählte er mir, dass er an HIV erkrankt sei. Damals kannte ich den Unterschied zwischen HIV und Aids nicht und bekam große Angst um ihn. Ich hatte dazu viele Fragen und wollte auch gerne mehr darüber erfahren, wie Schwule in Russland leben. Aber aus Angst, ihn mit meinen Fragen zu verletzen, suchte ich im Internet nach Informationen. Später habe ich dann auch mit meinem Freund selbst gesprochen, weil mir klar wurde, dass es ein Fehler gewesen wäre, es nicht zu tun. Seine und andere Geschichten haben einen sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen. Ich verstand, dass ich nicht gleichgültig gegenüber ihrer Situation bleiben kann in einem Land, in dem der Schwulenhass immer größer wird. Deswegen schreibe ich darüber.

„Für uns war es nichts Ungewöhnliches,

dass eine Ukrainerin und eine Russin zusammenarbeiten“

Der Großteil eurer Geschichte spielt in einem ukrainischen Ferienlager im Sommer 1986. Hier lernen sich die Protagonisten Jura und Wolodja kennen und verlieben sich ineinander. Warum gerade dort?

Katerina Silwanowa: Als ich noch klein war, Anfang der 2000er, gab es bei Charkiw ein verlassenes Ferienlager aus der Sowjetzeit. Meine Eltern und ich bekamen von Bekannten den Schlüssel zu einem der Häuschen und verbrachten dort eine sehr schöne Zeit. Die Erinnerungen an das, was ich dort gesehen habe, habe ich niedergeschrieben und mir vorgestellt, wie es wohl gewesen ist, als es noch nicht verlassen war.

Elena Malisowa: Als das Thema Ferienlager für uns feststand, wurde uns schnell klar, dass es besser wäre, über ein Pionierlager zu schreiben. Wir wollten eine Geschichte über die Erziehung zu Sowjetzeiten schreiben und über diesen inneren Konflikt zwischen den eigenen Gefühlen und dem Menschenbild, das im Ferienlager vorgegeben wurde. Denn darin gab es keinen Platz für Homosexualität.

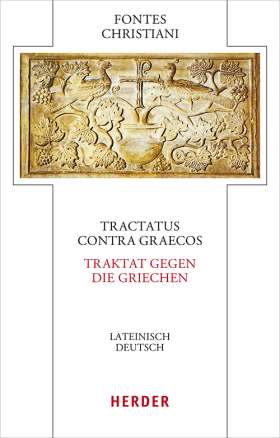

du_und_ich_und_der_sommer.png

„Du und ich und der Sommer“ ist im Blanvalet Verlag erschienen

War euch klar, dass die Tatsache, dass eine Ukrainerin und eine Russin zusammen ein Buch schreiben, irgendwann mal zum politischen Statement werden könnte?

Katerina Silwanowa: Wir haben mit der Geschichte 2016 angefangen. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich schon in Russland. Damals haben wir die Schärfe dieses Konflikts gar nicht wahrgenommen. Für uns war es nichts Ungewöhnliches, dass eine Ukrainerin und eine Russin zusammenarbeiten. Erst jetzt, wegen des Krieges, wird das zu einem politischen Statement.

Elena Malisowa: Ich möchte noch aus meiner Sicht als Russin etwas hinzufügen. Bevor wir das Buch schrieben, war ich schon seit einigen Jahren gegen die Handlungen der russischen Regierung. Als ich nach der Annexion der Krim sah, wie viele Russen diese Annexion unterstützten, war ich sehr enttäuscht. Mir wurde klar, dass ich nun wahrscheinlich längere Zeit die Ukraine nicht mehr als Touristin besuchen kann, obwohl ich das fest vorhatte und Katerina mich schon mal eingeladen hatte. Deswegen wollte ich wenigstens eine Geschichte über die Ukraine schreiben.

Ihr sprecht in eurem Buch durchaus kritische Themen an: Der 16-jährige Jura und insbesondere der etwas ältere Wolodja haben große Angst, dass ihre Beziehung auffliegt. Für Wolodja hätte das zu Sowjetzeiten womöglich den Ausschluss von der Universität und eine Haftstrafe bedeutet. Habt ihr auch einen Aufklärungsanspruch?

Elena Malisowa: Ja, den haben wir. Wir beide interessieren uns sehr für Geschichte. Uns wurde schnell klar, dass die Wurzeln der heutigen Homophobie zum Teil schon in der Sowjetunion liegen. Wir wollten den jungen Leuten zeigen: Seht, wie das, was damals war, heute wieder anfängt, präsent zu sein. 2016 war das nur eine Vorahnung. Es ist sehr bitter zu sehen, dass unsere Prophezeiung wahr geworden ist.

Als euer Buch 2021 veröffentlicht wurde, schlug es hohe Wellen. Es war lange ein Top-Titel auf einer wichtigen russischen Belletristik-Bestsellerliste und wurde bis Ende 2022 über 300.000-mal verkauft. Hattet ihr damit gerechnet?

Katerina Silwanowa: Wir hatten niemals mit dieser großen Leserschaft und mit dieser Menge an Liebe gerechnet, die uns entgegengebracht wurde. Wir wollten die Geschichte ursprünglich nicht mal als Buch veröffentlichen, wir haben sie ja nur für uns geschrieben und dann auf einer Selfpublishing-Plattform veröffentlicht. Wir konnten uns auch überhaupt nicht vorstellen, dass es in Russland zu der Zeit möglich wäre, ein gedrucktes Buch zu einem LGBT-Thema zu veröffentlichen. Damals waren die Gesetze noch weniger streng als jetzt, aber die Stimmung innerhalb der Gesellschaft war trotzdem schon so, dass es unmöglich schien. Unsere Leser haben uns schließlich dazu überredet, es doch mal bei dem Verlag Popcorn Books zu versuchen. Und die boten uns an, das Buch herauszubringen.

Elena Malisowa: Das Schönste waren für uns die Reaktionen von Menschen aus der Generation unserer Eltern: Manche erzählten, dass sie, nachdem sie unseren Text gelesen hatten, ihre Einstellung gegenüber LGBT-Themen geändert haben und sie jetzt besser verstehen.

Es gab allerdings auch viele negative Stimmen. Nicht nur in Form von inhaltlicher Kritik, ihr wurdet auch massiv bedroht.

Elena Malisowa: Ja, aber nicht sofort. Das Buch erschien im Oktober 2021, doch erst im Mai 2022 ging die Hetze los. Ich denke, das hatte einen direkten Bezug zum Krieg. Wir haben Drohungen von dem Duma-Abgeordneten Vitalij Milonow bekommen, der in einer Fernsehsendung sagte, wir sollten im Fluss Moskwa ertränkt werden. Der bekannte Filmemacher Nikita Michalkow zeigte auf seinem YouTube-Kanal unsere Fotos und nannte uns Verräterinnen. Was mich aber am meisten geschockt hat, war, dass er TikTok-Videos von unseren Leserinnen und Lesern gezeigt hat. Wir hatten dann auf einmal auch Angst um sie.

„Als wir die vielen negativen Publikationen über uns lasen, auch in großen Telegram-Kanälen mit insgesamt über zwei Millionen Abonnenten, wurde uns klar: Es wird gefährlich für uns“

Was ist dann passiert?

Elena Malisowa: Als wir die vielen negativen Publikationen über uns lasen, auch in großen Telegram-Kanälen mit insgesamt über zwei Millionen Abonnenten, wurde uns klar: Es wird gefährlich für uns. Deshalb sind wir beide Ende Mai 2022 aus Russland ausgereist, zunächst nach Armenien. Mittlerweile bin ich in Rostock gelandet, und Katerina ist zurück in die Ukraine gegangen.

Katerina Silwanowa: Für mich stand nach Ausbruch des Krieges sowieso die Frage nach einer Ausreise aus Russland auf der Agenda. Ich war nur in den ersten Monaten zu geschockt und damit beschäftigt, meinen Freunden und meinen Eltern zu helfen, die in der Ukraine waren. Aber die Drohungen haben mich noch einmal bestärkt auszureisen.

Hattet ihr solch heftige Reaktionen erwartet?

Elena Malisowa: Nein, das haben wir nicht. Ich werde jetzt wieder politisch: Russland ist eine Diktatur. Und jede Diktatur braucht Feinde. Der äußere Feind sind die Ukraine und die Länder, die die Ukraine unterstützen. Zum inneren Feind ist die LGBT-Community geworden. Der Erfolg unseres Buches wurde als Anlass genutzt, um sie als Feindbild zu propagieren. Wir hätten nicht gedacht, dass unser Buch in der Art ausgenutzt wird. Aber wir haben auch nicht mit dem Krieg gerechnet.

Eine weitere Reaktion war die Verschärfung der Gesetzgebung.

Elena Malisowa: Schon seit 2013 gab es ein Verbot von „LGBT-Propaganda“ gegenüber Kindern. Niemand wusste, was genau damit gemeint war, der Begriff war sehr verschwommen. Man nimmt an, dass die russische Regierung darunter jede Form von positiver Darstellung von Sexualität versteht, die von der „traditionellen“, wie sie es nennen, abweicht. Dieses Anti-Propaganda-Gesetz wurde im Dezember 2022 noch mal verschärft. Jetzt ist „LGBT-Propaganda“ nicht nur bei Kindern, sondern in allen Altersgruppen verboten.

Mit diesem Gesetz wurde die Verbreitung von Büchern oder Filmen, die vermeintlich „LGBT-Propaganda“ enthalten, unter hohe Geldstrafen gestellt.

Elena Malisowa: Zensur ist in Russland weiterhin offiziell verboten. Aber die Regierung verabschiedet Gesetze, die ihrem Wesen nach Zensurgesetze sind. Unser Verlag stellte den Verkauf unseres Buches Ende 2022 ein, weil er sonst eine hohe Geldstrafe bekommen hätte. Wir sind nun auf einer Art schwarzen Liste. Es kursieren in Russland Listen von Büchern, die aus Buchhandlungen verbannt werden sollen. Ein bekannter Journalist, Alexander Pljuschtschew, hat zum Beispiel solche Listen veröffentlicht, er hat sie von einem großen Online-Buchhändler. Ich selbst habe keine Beweise dafür, dass solche Listen von der Regierung kommen. Aber es gibt einen Konsens in der russischen Gesellschaft, dass sie letzten Endes auf die russische Regierung zurückzuführen sind.

„Wir wünschen uns weiterhin, dass auch russischsprachige Menschen unsere Bücher lesen können“

Wie geht es für euch beide jetzt weiter? Werdet ihr weiter über LGBT-Themen schreiben?

Katerina Silwanowa: Es gibt eine Fortsetzung unseres Buches, die auch schon in Russland erschienen war. Der zweite Teil soll demnächst in Deutschland, aber auch in Polen, Italien und Brasilien veröffentlicht werden. Und dann wird es noch einen dritten Teil geben. Wir wünschen uns weiterhin, dass auch russischsprachige Menschen unsere Bücher lesen können. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, unsere Bücher auf Russisch als E-Books zu vertreiben.

Hashtags zu eurem Buch haben mittlerweile Aufrufe im dreistelligen Millionenbereich auf TikTok erreicht. Wie wichtig ist der Einfluss der BookTok-Community in Russland?

Katerina Silwanowa: Durch das Internet und TikTok ist unser Bekanntheitsgrad und der des Buches sehr gewachsen. Die Leute haben sehr viele Videos zum Buch gemacht, Cosplay-Geschichten kreiert, Musik geschrieben oder Gedichte. Das zeigt, dass dieses Buch bei den Menschen immer noch sehr beliebt ist und somit auch einen Einfluss hat.

Elena Malisowa: Ich wünsche mir sehr, dass unser Buch noch bekannter wird und noch mehr Einfluss gewinnt. Es geht in diesem Buch um Liebe, Freundschaft und Standhaftigkeit. Das ist genau das, was wir in diesen dunklen Zeiten brauchen.

Elena Malisowa wurde 1988 in der russischen Stadt Kirow geboren. Sie studierte Management und arbeitete danach im IT-Support eines Handelsunternehmens. Ende Mai 2022 reiste sie gemeinsam mit Silwanowa aus Russland aus. Seit Anfang 2023 lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Katern in Rostock.

Portrait: Ira Guzova

Katerina Silwanowa wurde 1992 im ukrainischen Charkiw geboren. Nach ihrem Studium der Forstwirtschaft zog sie in die russische Stadt Nowgorod und arbeitete im Einzelhandel. Heute wohnt sie wieder in Charkiw, wo sie als Autorin arbeitet.

Das Interview wurde mithilfe eines Übersetzers aus dem Russischen geführt.