Nach dem Tod von Michail Gorbatschow ist eine heftige Debatte über dessen historisches Vermächtnis entbrannt. Staatliche russische Medien werfen dem Verstorbenen vor, für den Niedergang der Sowjetunion verantwortlich gewesen zu sein. Andere Kommentatoren bedauern, dass die vom Friedensnobelpreisträger initiierten Chancen ungenutzt blieben. |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Kaum jemand wird zum Begräbnis anreisenDer Schriftsteller Vasile Ernu trauert in Libertatea einer glanzvollen Zeit hinterher:

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Er hat nur dem Westen genutztRusslands staatliche Agentur Ria Nowosti lässt (was Wunder – tno) kein gutes Haar an Gorbatschow:

|

|||||||||||||||||||

|

Teilen auf |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Aus der Wohngemeinschaft wurde nichtsWarum der Blick auf den letzten Staatschef der UdSSR im heutigen Russland und in den westlichen Ländern so gegensätzlich ist, erklärt Kolumnist Pierre Haski auf France Inter:

|

|||||||||||||||||||

|

Teilen auf |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

Rolle von Einzelpersonen wird überbewertetPolitologe Karmo Tüür fragt sich in Eesti Päevaleht, wie sehr Gorbatschow eigentlich die Zügel in der Hand hatte:

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Das giftige Erbe seiner Vorgänger wirkt weiterDie Wurzeln vieler Übel im heutigen Russland stammen aus der Zeit vor Gorbatschows Amtsführung, analysiert The Irish Times:

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

Russland dreht am Gashahn: „Rubeltausch auf einem Gazprom-Konto oder das leidige Turbinenthema mit Siemens

Im März legt eine Gruppe um den deutschen Ökonomen Bachmann eine Modellrechnung vor, nach der ein deutsches Embargo für russisches Gas verkraftbar ist. In der Fachwelt geht ein Sturm der Empörung los. Jetzt legen die Autoren nach.

Schaffen wir es ohne russisches Gas über den Winter – und wenn ja: zu welchen Kosten? Ökonomen diskutieren diese Frage seit Monaten, zunächst vor dem Hintergrund, ob Deutschland nicht freiwillig auf russisches Gas verzichten sollte, mittlerweile vor der umgedrehten Fragestellung, dass Russland uns das Gas abstellt. Einen breiten Konsens gibt es nicht, auf Twitter dominiert vielmehr ein Lagerkampf verschiedener Ökonomen, der die Ebene des „wissenschaftliches Streits“ längst verlassen hat. Seit Monaten wird der Dissens unter dem Hashtag #Ökonomenstreit ausgetragen.

Einer der Auslöser war im März die sogenannte Bachmann-Studie, die ein deutsches Embargo für russisches Gas für umsetzbar hielt. Andere Ökonomen widersprachen heftig, sogar Bundeskanzler Olaf Scholz tadelte die Studie als „unverantwortlich“. Jetzt legten die Autoren nach: Ihre neue Studie heißt „Wie es zu schaffen ist“ und beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Gas Deutschland sparen muss, um ohne russische Importe über den Winter zu kommen. Ihr Fazit: etwa 25 Prozent im Vergleich zu früheren Heizperioden.

Die Kernaussage des früheren Papiers wird mit der aktuellen Analyse unterstrichen. „Vielleicht war die Kommunikation im März nicht optimal von uns“, sagt Studienautor Rüdiger Bachmann von der US-amerikanischen University of Notre Dame zu „Capital“. Einzelne Autoren hätten sich zwar Embargo-Aufrufen angeschlossen. „Aber wir haben im Paper nicht dezidiert ein Embargo von russischem Gas gefordert“, stellt Bachmann klar. „Uns war wichtig: Egal, ob man ein Embargo verhängt oder nicht, wir müssen Gas sparen.“ Dieser Teil sei in der neuen Studie nun zentral, da ein deutscher Importstopp von russischem Gas inzwischen politisch ausgeschlossen sei. Bachmann und zehn Co-Autoren untersuchten unter diesen neuen Bedingungen, wie viel Gas gespart werden müsste.

Hierfür vergleichen sie die Situation heute mit der im März. Nach ihren Berechnungen müsste der Verbrauch zwischen August 2022 und April 2023 um durchschnittlich 25 Prozent gesenkt werden, sollte Russland von heute auf morgen die Gaslieferungen einstellen. Damals hätten es bei einem deutschen Embargo 31 Prozent sein müssen. Durch die knapp 110 Terawattstunden (TWh), die seit April effektiv von Russland nach Deutschland geflossen sind, muss die Bundesrepublik also etwa sechs Prozentpunkte weniger Gas sparen.

Andere Ökonomen widersprechen

Ob das viel oder wenig ist, hängt von der Lesart ab. Ökonomen wie Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) vertreten die Auffassung, dass sechs Prozentpunkte einen gewaltigen Unterschied machen. Das liegt nicht nur am zusätzlichen Gas, sondern vor allem am Faktor Zeit, der den Verbrauchern und Unternehmen gegeben wird – etwa, weil sie ihre Produktion von Gas auf Öl umstellen. „Produktionsprozesse umzubauen, funktioniert nicht über Nacht. Die zusätzlichen Gas-Lieferungen geben Produzenten Freiräume“, sagt Dullien. Auch DIW-Ökonomin Dorothea Schäfer vertritt diese Auffassung: „Der Kauf von Zeit ist keine Schande und meist der erste Schritt zur Bewältigung der Krise.“ Das Ausschleichen von russischem Gas sei gesünder als der kalte Entzug.

Fragt man hingegen Rüdiger Bachmann und seine Kollegen, sind sechs Prozent nicht sonderlich viel. „Deutschland hat in der Zwischenzeit massive Reputationsverluste erlitten, weil Putin mit Europa Katz und Maus spielen kann. Dinge wie der Rubeltausch auf einem Gazprom-Konto oder das leidige Turbinenthema mit Siemens Energy – all das hätte es bei einem Embargo im März nicht gegeben.“ Außerdem, so die These der Autoren, hätten sich die Unternehmen bei einem Sofort-Embargo schneller an das Gassparen gewöhnt als unter den nun gegebenen Umständen. Jetzt, fünf Monate später, sei wenig passiert. Der Druck zum Gassparen sei nur noch größer geworden. Immerhin bleibe noch ausreichend Zeit bis zum Winter.

Ob es bis dahin aber wirklich realistisch ist, viel Gas einzusparen, darüber streiten die Ökonomen aktuell wieder. Viele Unternehmen stellen bereits jetzt ihre Produktion um, darunter BASF, Veltins und Audi. Das führen auch die Autoren um Bachmann an. Doch ob das Tempo ausreicht, ist fraglich. Für Dullien sind die Unternehmen bereits an der Belastungsgrenze: „Die Umstellungen laufen dort schon auf Hochtouren und haben die Verletzlichkeit verringert. Auch die Privathaushalte haben große Anstrengungen übernommen, etwa Gasheizungen auszutauschen, aber weil es um Millionen Haushalte geht, dauert das länger.“

Bachmann und Co. kritisieren hingegen, dass die Bundesregierung noch immer zu wenig Anreize zum Gassparen setze. Der Preis sei hier nach wie vor der wichtigste Mechanismus, da er das Verhalten massiv beeinflusst. „Die Diskussion wird leider nur von einzelnen Ökonomen geführt und nicht von der Politik“, sagt Bachmann. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen habe das Problem zwar als einer der wenigen verstanden, aber bisher eher mit Aufrufen statt klaren Gesetzen begleitet.

Zwei Ideen für Gasspar-Anreize

Die Autoren schlagen daher in ihrem Papier zwei Möglichkeiten vor, um die Verbraucher zum Gassparen zu animieren: einmal eine Art Gutschrift auf zukünftige Rechnungen beim Energielieferanten. So könnten diejenigen, die Gas sparen, die dann höheren Preise vorübergehend kompensieren. Diejenigen, die gleich oder mehr verbrauchen, müssen allerdings draufzahlen. Die zweite Idee funktioniert umgekehrt: Endkunden müssten hier zunächst eine Steuer entrichten, die sie je nach Sparanstrengung vollständig zurückbekommen – und gegebenenfalls sogar noch einen Bonus obendrauf. Durch beide Mechanismen, so hofft Bachmann, werden ärmere Bevölkerungsteile entlastet, wenngleich Gassparen bei potenziell schlechterer Wärmeisolierung in den Wohnungen schwieriger wird.

Worin sich alle Ökonominnen und Ökonomen einig sind: Sollte Russland das Gas abstellen, kommt man ums Sparen nicht mehr herum – sofern jedenfalls die Folgen für die Wirtschaft abgefedert werden sollen. Wirtschaftswissenschaftler wie Tom Krebs sehen hier ein Potenzial von etwa 20 Prozent. Laut der neuen Bachmann-Studie müssten es 210 Terawattstunden bis April 2023 sein, um mindestens 20 Prozent Reserve zu halten. Leisten müssten die Einsparungen vor allem die Industrie und die Energieerzeugung.

Letztere müssten laut Bachmann alleine 46 Prozent beziehungsweise 60 TWh, einsparen, zum Beispiel indem weniger Gas für die Stromproduktion genutzt wird. Die Industrie müsste immerhin 26 Prozent (90 TWh), die Haushalte prozentual lediglich 16 Prozent (60 TWh) einsparen. Das heißt auch: Jeder muss mitmachen, zum Beispiel indem Wohnungen um 2,5 Grad runtergekühlt werden. Und das dürfte eine hohe politische Hürde werden.

Seit langem ist bekannt, dass der russischen Invasionsarmee in der Ukraine Soldaten fehlen.

Ein russischer Panzer schwebt an Fallschirmen zur Erde.

Präsident Wladimir Putin hat mit einem Dekret die Aufstockung der russischen Armee um 137 000 Soldaten verfügt. Das wäre ein Wachstum um etwa zehn Prozent. Auf dem Papier hätte das Land dann 1,15 Millionen aktive Militärpersonen unter der Fahne.

Der Staat versucht an verschiedenen Orten im Land, wehrfähige Männer im Alter zwischen 18 und 60 für neue Freiwilligenbataillone zu rekrutieren. Die Bereitschaft dafür soll unter den Angesprochenen klein sein. Es gibt auch glaubhafte Berichte, dass die Wagner-Freischärlergruppe in Gefängnissen und Arbeitslagern junge Männer für den Krieg sucht und findet.

Nach offiziellen Angaben hatte die Armee bisher eine Obergrenze von 1 Million aktiven Militärpersonen sowie 900 000 Zivilangestellten. Hinzu kommen zwei Millionen Reservisten. Westliche Militärexperten glauben allerdings, dass diese Zahlen aufgebläht sind.

Ein langer Krieg steht bevor

Die Vergrösserung der Armee soll durch intensivere Mobilisierung von Freiwilligen erfolgen, aber konsequenter soll auch die Durchsetzung der Wehrpflicht erfolgen. Die Zahl der 18–27-jährigen Russen, die nicht ausgehoben werden, weil sie über ein medizinisches Gutachten verfügen oder dank der rechtzeitigen Einschreibung an einer Hochschule keinen Dienst leisten müssen, soll gesenkt werden.

Die erneute Mobilisierung zeigt, dass Putin mit einem längeren Krieg rechnet, der wohl auch über den kommenden Winter hinaus dauert. Sie zeigt ebenso, dass der Kreml alle möglichen Massnahmen trifft, um eine allgemeine Mobilmachung zu vermeiden, die aus der «Strafexpedition» im nahen Ausland auch für das russische Publikum einen ausgewachsenen Krieg machen würde.

Putin befindet sich auf einer Gratwanderung. Mit den vorhandenen Kräften ist ein Sieg über die Ukraine nicht zu haben, aber eine Generalmobilisierung könnte ihn die Heimatfront kosten.

Russische Infanteristen auf der nördlichen Krim.

Die Unterstützung für den Krieg, von der die Umfragen berichten, hängt nämlich nicht nur von der medialen Propagandamaschine des Regimes ab, sondern auch davon, dass es vor allem ethnische Minderheiten und periphere Gebiete sind, die ihre Söhne dem Krieg opfern. Nach Schätzungen der CIA sind bisher etwa 15 000 russische Soldaten umgekommen.

Junge Offiziere sterben am häufigsten

Eine aufwendige Recherche des russischen Dienstes der BBC (unter anderem auf Friedhöfen im ganzen Land) hat die Zusammensetzung der Gefallenen der Armee untersucht und untermauert diesen Befund. Es sind Regionen wie Dagestan, Burjatien und Krasnodar, aus denen proportional viel mehr Getötete stammen als aus der Grossregion Moskau, wo fast ein Zehntel der Bevölkerung lebt.

Knapp ein Fünftel der Gefallenen sind laut der BBC-Studie Offiziere, unter ihnen besonders viele Subalternoffiziere. Das Risiko, getötet zu werden, ist für einen Zugführer dreimal grösser als für seine Untergebenen.

Besonders hoch ist die Sterberate bei Infanteristen und Fallschirmjägern. Dass viele Infanteristen getötet werden, überrascht vielleicht weniger als der hohe Blutzoll unter den Elitesoldaten. Die Autoren erklären ihn damit, dass die ungenügenden Leistungen der motorisierten Infanterie immer wieder dazu führten, dass sie von Fallschirmjägern herausgehauen oder verstärkt werden müssten. Vor allem zu Beginn des Krieges blieben die hinter den ukrainischen Linien gelandeten Truppen oft ohne Unterstützung und wurden vom Gegner aufgerieben.

In jüngster Zeit sind es aber vor allem «Freiwillige», die im Krieg fallen. Das verwundert nicht. Denn sie werden fast durchs Band ohne nennenswerte Ausbildung nach drei bis sieben Tagen als Kanonenfutter an die Front geworfen. Über die Hälfte soll älter als 40 sein. Viele dieser Männer stammen aus den separatistischen «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk, manche auch aus den russisch besetzten Gebieten. Oft werden sie zum Kriegsdienst gepresst.

Das Kreml-Dekret ändert an diesem Mobilisierungs-Malaise vorerst sicher nichts. Militärexperten sind skeptisch, ob es Putin gelingt, aus seinen Streitkräften tatsächlich eine Ein-Millionen-Armee zu machen.

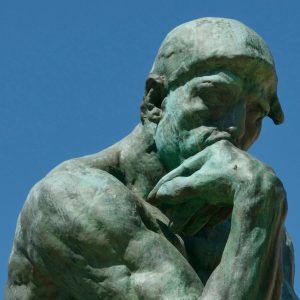

Rodin: Statue – Der Denker

Jean-Paul Sartre, französischer Schriftsteller und Philosoph, beschrieb den Intellektuellen als einen „Menschen, der sich in all das einmischt, das ihn eigentlich nichts angeht“. Mit der Zeit und den Trägern des inoffiziellen Titels des „Intellektuellen“ entwickelte sich das Wort zu einem Begriff.

Ein Essay

Ein Plädoyer für mehr Einmischung der Kultur und Philosophie: Warum wir mehr Intellektuelle und weniger Experten brauchen

Die Welt wird komplexer. Das zieht Experten an und lässt Intellektuelle verstummen. Dabei brauchen wir sie jetzt umso dringender. Ein Plädoyer für mehr Einmischung der Kultur und Philosophie in die Politik.

Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt liebten die Debatte – und hinterliessen ein intellektuelles Vakuum

Sehnsucht nach den intellektuellen Lichtgestalten des letzten Jahrhunderts ist gross im Land. Wann immer ein Denker hervortritt und sich politisch äussert – etwa Lukas Bärfuss 2015 mit seinem Wut-Essay «Die Schweiz ist des Wahnsinns» –, wird gefragt: Ist er der neue Max Frisch? Kaum eine europapolitische Diskussion kann geführt werden, ohne dass einer Friedrich Dürrenmatt zitiert und die Schweiz als Gefängnis darstellt, deren Bewohner gleichzeitig Gefangene und Wärter seien.

Klar, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt waren Jahrhundertschriftsteller; man hätte beiden den Nobelpreis verleihen können. Dennoch stellt sich die Frage: Woher rührt das intellektuelle Vakuum, das sie hinterlassen haben? Sind die heutigen Schriftsteller, Philosophen und Künstler einfach weniger politisch? Nehmen wir sie weniger wahr? Vielleicht.

Vor allem aber: Die Welt hat sich verändert. Sie ist in den letzten Jahrzehnten ungemein komplex geworden.

Ein moralischer Kompass ist gesucht

Finanz- und Eurokrise, Gendergap und Verhüllungsdebatte, Facebook und Überwachungsskandal: Von Intellektuellen erwarten wir, dass sie uns Zusammenhänge aufzeigen, die über ein spezifisches Ereignis hinausgehen, und dass sie eine auf universellen Werten beruhende Perspektive schildern, die uns als moralischer Kompass dient. Ohne Zweifel ein hoher Anspruch.

Bei den Kaskaden der Finanzmarktkrise, die sich sowohl durch algorithmische Eigendynamik als auch durch psychologische Unzulänglichkeiten potenziert haben, wären wohl auch Frisch und Dürrenmatt an die Grenze ihres Intellekts gestossen. Wie eine Metapher zimmern, die so prägnant ist wie das Gefängnisbild der Schweiz?

Was Intellektuelle heute brauchen

Die Herausforderung ist gestiegen. Das heisst aber nicht, dass es keine Denkerinnen und Denker mehr gibt, die sich daran wagen. Die «Schweiz am Wochenende» hat die 50 einflussreichsten Intellektuellen gesucht – und sie gefunden.

Das grosse Ranking finden Sie hier:

GROSSES RANKING

Unser Intellektuellen-Index fusst auf zwei Pfeilern: Einerseits auf einer quantitativen Datenauswertung, in der, neben der Präsenz in den traditionellen und in den sozialen Medien, die Reichweite des jeweiligen Wikipedia-Eintrags berücksichtigt wurde. Andererseits auf einem qualitativen Jury-Urteil unserer Kulturredaktion.

Auf den ersten Rang geschafft hat es Sibylle Berg. Das ist keine Überraschung. Die Schriftstellerin ist fast schon der Prototyp einer Intellektuellen im 21. Jahrhundert. Sie ist auf den sozialen Medien präsent, aber auch regelmässig in Zeitungen und Magazinen als Interview-Partnerin oder Kolumnistin zu lesen. Ein Sendungsbewusstsein ist nötig, um gehört zu werden.

Vor allem aber arbeitet sie sich an der Komplexität der Welt ab. Für ihren Roman «GRM Brainfuck», der die totale Überwachung zum Thema hat, führte sie über 50 Experteninterviews, die teils sehr explizit in den Text eingeflossen sind. 16 davon hat sie in ihrem Buch «Nerds retten die Welt» versammelt. Wer etwas sagen will, muss viel wissen. Berg, die sich selber als Nerd bezeichnet, verfügt über die Gabe, ihr Spezialwissen so zu nutzen, dass daraus Texte entstehen, die grosse Zusammenhänge beleuchten und von der Masse gelesen werden. «GRM Brainfuck» wurde zum Bestseller und erhielt den s.

Twitter und Co können helfen, sind aber nicht zentral

Die sozialen Medien können den Intellektuellen als Sprachrohr dienen. Doch sie sind nicht zentral. Von den zehn Erstplatzierten im Ranking haben fünf gar keinen Twitter-Account. «Eine gute Präsenz auf Wikipedia und viele weit oben rangierende Einträge auf Google sind viel wichtiger als die Aktivität in den sozialen Medien», sagt der Netzwerkforscher Peter Gloor vom Massachusetts Institute of Technology, der für die «Schweiz am Wochenende» die Datenanalyse betreut hat. Diese Faktoren liessen sich auch viel weniger leicht manipulieren und seien deshalb höher zu werten.

Dennoch ist es heute für Denker eines traditionelleren Schlags schwerer, in der hyperaktiven Netzwelt sichtbar zu bleiben. So landet etwa der Germanist Peter von Matt, der von vielen Medien gern für eine intellektuelle Perspektive herangezogen wird, bei uns nur auf Platz 22. Wohingegen jüngere Köpfe mit ihren spielerisch-intelligenten Einwürfen auf den sozialen Medien vorrücken, etwa die Satirikerin Hazel Brugger (Platz 4).

Gerade weil in den schlimmsten Phasen der Pandemie Auftritte nicht möglich waren, boten Twitter und Co eine Bühne, um sich in die soziale Debatte einzumischen. Doch wie gross ist die Resonanz?

Führte die Pandemie zum «intellektuellen Lockdown«?

Die Stimmen der Intellektuellen waren in den Coronadebatten auf jeden Fall leiser als jene der Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Martin Meyer (Platz 27), der ehemalige Feuilleton-Chef der NZZ und Verfasser des bis dato einzigen namhaften Coronaromans, beklagt in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» einen «intellektuellen Lockdown». Der Lockdown habe tatsächlich zum Stillstand des Denkens geführt, diagnostiziert er und bemängelt die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Pandemie.

Die Kritik mag scharf sein, im Kern trifft sie zu. Die Pandemie ist zwar ein globales, interdisziplinäres Thema, aber eben auch eines, das Fachwissen voraussetzt – und wer hat sich zuvor mit R-Werten und Virusmutationen befasst? Und so wird plötzlich die wissenschaftliche Hackordnung umgekehrt: Wir hängen an den Lippen der Epidemiologen und Virologen, die in der medizinischen Rangierung bisher weit hinter den Herzchirurgen und Neurologen zu finden waren. Die Krone der Wissenschaft – die Philosophie – scheint ganz unten verortet zu sein.

Intellektuelle sind die Antwort auf die Expertokratie

Die Coronakrise verdeutlicht, was schon die Finanzmarktkrise und

die Eurokrise gezeigt haben: Je mehr Expertise gefragt ist, desto schwieriger wird es für die Intellektuellen. Gleichzeitig gilt: Je komplexer die Welt wird und je mehr Expertenwissen gefragt ist, um sie zu verstehen, desto wichtiger wird die Rolle der Intellektuellen. Der Philosoph Michael Hampe beklagt die «soziale Entmündigung durch die Expertokratie». Wenn bloss Experten die Welt noch in Teilen verstehen, fehlt der Blick auf das Ganze.

Der Historiker Stephan Moebius drückt es so aus:

«Man sehnt sich nicht nur nach Experten, sondern nach engagierten Intellektuellen, die ihr Expertentum und ihre intellektuelle Tätigkeit mit Moralvorstellungen verbinden.»

Daraus geht hervor: Intellektuelle Tätigkeit allein reicht nicht, es braucht auch Expertentum. Nur wenn beides zusammenkommt, entsteht etwas, das über eine nüchterne Expertise hinausgeht.

Zum Glück gibt es in der Schweiz Denkerinnen und Denker, die über das nötige Wissen und einen scharfen Verstand verfügen, um in Krisenzeiten Orientierung zu geben. In ihren Kanon sollten mehr einstimmen. Je lauter ihre Stimmen erklingen, desto leiser werden die Rufe nach Frisch und Dürrenmatt.

„Shrinkflation“ ist, wenn die von uns im Supermarkt gekauften Produkte bei gleichem Preis teurer werden, weil der Verpackungsinhalt schrumpft. Kann man so machen. Doch es sollte nicht so einfach sein.

In Zeiten teurer Rohstoffe ist klar, dass nicht nur die Heizungsrechnung höher ausfallen wird, sondern dass auch Lebensmittel im Preis anziehen. Doch anders als die Energiekonzerne, die den Kunden die Preisveränderungen klar anzeigen müssen, können die Lebensmittelkonzerne nach Herzenslust tricksen. Rot wird da niemand. Die Lebensmittelhersteller nicht vor Scham und die Kunden nicht vor Wut, denn wir merken die miese Tour eben häufig nicht.

Das „Handelsblatt“ hat jüngst ein paar Beispiele zusammengetragen: Haribo Goldbären statt 250 Gramm künftig nur noch 175 Gramm bei kleinerer Tüte, aber gleicher Preisempfehlung. Versteckte Preiserhöhung um über 14 Prozent. Begründung: stark gestiegene Kosten für Rohstoffe und Verpackungsmaterial. Vernell Weichspüler von Henkel: statt 900 Milliliter nun 850 Milliliter (wobei der Preis bei Rewe sogar noch gestiegen ist). Begründung: verbesserte Dufttechnologie und besser recyclebare Verpackung. Danke, danke, danke. Kleenex Kosmetiktücher: statt 56 Tüchern nur noch 48 bei gleichem Regalpreis. Begründung: teurere Energie, Logistik und Rohstoffe. Oh, rührend. Schnell! Ich brauche ein Kleenex. Aber unbemerkt extra zahlen möchte ich trotz allem nicht. Selbst unsere wichtigsten Partner in der Inflation, die Discounter, führen uns legal hinters Licht. Beispiel Aldi Nord. Das „Handelsblatt“ nennt als Beispiel den grünen Tee von Westminster. Von 250 Gramm für 2,59 Euro runter auf 150 Gramm für 1,89 Euro. Eine versteckte Preiserhöhung von 22 Prozent. Aldi Nord spielte es herunter und nannte es einen „Test“. Schon klar. Mal gucken, wie dämlich die Kunden wirklich sind.

Tja, beim Einkauf stehen wir eben nicht immer mit dem Notizblock da und rechnen Dreisatz. Da geht schon mal die eine oder andere Abzocke durch. Wir reagieren nun einmal eher auf Veränderungen am Preis als an der Füllmenge. Weil wir nicht alles im Kopf haben können. Was für ein Glück für die Multis in der Krise.

Verboten ist Shrinkflation nicht per se. Denn alle relevanten Informationen stehen ja auf der Verpackung und auf dem Preisschild. Aber es ist eine miese Tour. Die Hersteller wissen ganz genau, dass die Kunden auf die übliche Menge vertrauen.

Bester Hinweis dafür ist, wie die Hersteller auf die Werbetrommel eindreschen, wenn MEHR als bislang in der Verpackung steckt: „Jetzt ein Riegel extra zum gleichen Preis“. Lidl macht das sogar mit Bio-Eiern. Es ist eben kein Verlass darauf, dass wir Kunden schon selber merken, dass wir hier mehr bekommen fürs Geld. Umgekehrt muss das genauso gelten. Wir brauchen es nicht weiter zu diskutieren: Zu behaupten, alle Informationen zur Preiserhöhung durch geschrumpften Inhalt stünden auf der Packung, ist pure Heuchelei.

Wenn die Preise für Dienstleistungen und Waren allgemein steigen – und nicht nur einzelne Produktpreise – so bezeichnet man dies als Inflation. Es bedeutet, dass Verbraucher sich heute für zehn Euro nur noch weniger kaufen können als gestern noch. Kurz gesagt: Der Wert des Geldes sinkt mit der Zeit.

Die Inflationsrate, auch Teuerungsrate genannt, gibt Auskunft darüber, wie hoch oder niedrig die Inflation derzeit ist.

Um die Inflationsrate zu bestimmen, werden sämtliche Waren und Dienstleistungen herangezogen, die von privaten Haushalten konsumiert bzw. genutzt werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschreibt das wie folgt: „Zur Berechnung der Inflation wird ein fiktiver Warenkorb zusammengestellt. Dieser Warenkorb enthält alle Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte während eines Jahres konsumieren bzw. in Anspruch nehmen. Jedes Produkt in diesem Warenkorb hat einen Preis. Dieser kann sich mit der Zeit ändern. Die jährliche Inflationsrate ist der Preis des gesamten Warenkorbs in einem bestimmten Monat im Vergleich zum Preis des Warenkorbs im selben Monat des Vorjahrs.“

Eine Inflationsrate von unter zwei Prozent gilt vielen Experten als „schlecht“, da sie ein Zeichen für schwaches Wirtschaftswachstum sein kann. Auch für Sparer sind diese niedrigen Zinsen ein Problem. Das Ziel der EZB ist eine jährliche Inflationsrate von unter, aber „nahe zwei Prozent“.

Es ist einfach unsympathisch. Vergessen wir alle liebevoll gebastelten Werbekampagnen, in denen sich die Hersteller wie unsere besten Freunde positionieren, die verstehen, was wir brauchen. Klammheimlich untergejubelte Shrinkflation zeigt die wahre Mentalität.

Am hinterhältigsten ist es, wenn die Verpackungen bei geringerem Inhalt gleich groß bleiben. Abstoßend anschauliches Beispiel ist da das sogenannte Streichfett Rama. Das ist die Firma, die auf ihrer Website offenbar gerne mal das Wort Margarine fallen lässt (etwa in einem Lebensmittelquiz), während Rama nur ein Streichfett ist und höchstens noch Dreiviertelmargarine genannt werden darf.

„Schatz, gib mal bitte das Streichfett rüber?“

„Du meinst dieses Dreiviertelzeugs? Hier!“

Und mit dem Streichfett Rama sind Sie derzeit so richtig angeschmiert. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Rama zur Mogelpackung des Monats gekürt. Denn die Dose ist gleich groß geblieben, der Inhalt aber von 500 Gramm auf 400 Gramm gesunken. Bei gleich gebliebenem Ladenpreis. Begründung von Hersteller Upfield: die dramatischen Kostensteigerungen in der gesamten Lieferkette, einschließlich der Rohstoffe.

Laut Verbraucherzentrale sind auch weitere Marken wie Sanella, Lätta und Becel von versteckten Preiserhöhungen betroffen. Wie gesagt: Preiserhöhung nachvollziehbar, Versteckspiel Kundenverdummung. Respektlos. Schreibt es auf die Verpackungen, Mensch! „Weniger Inhalt wegen teurerer Rohstoffe“. Ritter Sport hat es einst mit der teureren „Nussklasse“ vorgemacht. Teurere Rohstoffe, höherer Preis. Wir Kunden sind nicht dumm. Ich aber meide systematisch Produkte von Herstellern, die mich für dumm verkaufen.

Die größte Frechheit ist dann noch der nicht selten nachgeschobene Hinweis der Hersteller, der Handel sei doch völlig frei bei der Preisgestaltung. So sagen es etwa Haribo, Henkel und der Ültje-Erdnuss-Hersteller Intersnack (zu seiner 180-Gramm-statt-200-Aktion). Soll heißen: Wir Hersteller machen die Portionen kleiner, weil alles so teuer geworden ist, verkaufen die dann zum alten Preis, aber der Handel kann ja dann gerne die Preise senken. Rewe soll also schuld sein, Edeka, Kaufland, Netto, Penny, Marktkauf.

Es zeigt mal wieder: Verbraucherschutz ist nicht im Interesse derer, denen wir jeden Tag bei unserer Ernährung unser Vertrauen schenken.

Aber es ist doch ganz einfach: Verdonnern wir (mittels unserer von uns demokratisch legitimierten Gesetzgeber) die Hersteller doch dazu, ein Jahr lang ab Verringerung des Verpackungsinhaltes genau diese Tatsache vorne gut lesbar auf die Verpackung zu schreiben. 20 Prozent (50 Gramm) weniger Inhalt seit August 2022. Und zwar auch, wenn – wie bei Haribo – die Verpackungsgröße mitschrumpft (denn das fällt kaum auf). Dann muss sich weder Haribo, noch Henkel, noch Upfield, noch Kimbery-Clark für ihre miese Touren rechtfertigen. Weil wir sie ihnen schlicht per Gesetz verbieten. Fertig.

Und bis dahin (und es wird in der Krise sicher bald mehr Shrinkflation geben, wenn erst einmal die alten Produktverpackungen mit den höheren Mengenangaben aufgebraucht sind): Verhalten wir uns einfach wie mündige Verbraucher und denken dran: Besagte Trickser sind ja zum Glück keine Monopolisten.

Der Schriftsteller Salman Rushdie ist in den USA auf einer Bühne angegriffen worden. Laut Polizei wurde er verwundet und in ein Krankenhaus geflogen. Rushdie „Die satanischen Verse“ hatte vor 30 Jahren Todesdrohungen zur Folge.

Der Autor Salman Rushdie ist auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Das bestätigte die Polizei. Demnach erlitt der 75-Jährige eine Stichwunde am Hals. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Mann sei in einer Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua auf die Bühne gerannt und habe Rushdie und einen Interviewer attackiert, teilte die Polizei mit. Reporter berichteten davon, er habe zehn bis 15-mal auf Rushdie eingeschlagen oder eingestochen. Der Schriftsteller wurde mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge wurde er mindestens einmal in den Hals und den Bauch gestochen.

Rushdie ist seinem Manager zufolge an ein Beatmungsgerät angeschlossen. „Die Nachrichten sind nicht gut“, schrieb Andrew Wylie nach Angaben der „New York Times“. Der 75-Jährige könne nicht sprechen und werde wahrscheinlich ein Auge verlieren. Nervenstränge in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber beschädigt worden.

Polizeisprecher: Angreifer ein 24-jähriger Amerikaner

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 24-jährigen Amerikaner aus New Jersey. Das sagte Polizeisprecher James O’Callaghan bei einer Pressekonferenz. Das Motiv für die Tat sei momentan noch unklar.

Er hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl keine Komplizen. „An diesem Punkt gehen wir davon aus, dass er allein war, aber wir versuchen sicherzustellen, dass dies der Fall war“, so O’Callaghan. Am Tatort sei ein Rucksack sichergestellt worden. Auch ersuche man eine Reihe von Durchsuchungsbefehlen.

Gouverneurin: Polizist rettete Rushdies Leben

Nach Aussagen der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul rettete das Eingreifen eines Polizisten dem Schriftsteller das Leben. „Es war ein staatlicher Polizist, der aufstand und sein Leben rettete, ihn beschützte“, sagte sie. Rushdie sei am Leben und bekomme in einem örtlichen Krankenhaus die Hilfe, die er benötige, so die Gouverneurin.

Fatwa wegen „Die satanischen Verse“

Rushdies Buch „Die satanischen Verse“ ist im Iran seit 1988 verboten. Das Werk gilt vielen Muslimen als blasphemisch. 1989 erließ der inzwischen verstorbene Oberste Geistliche im Iran, Ajatollah Ruhollah Khomeini, eine Fatwa. Sie rief zur Tötung Rushdies und all derer auf, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung des Autors ausgesetzt.

Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen und erhielt Polizeischutz. Die Lage entspannte sich aber in den späten 1990er-Jahren, nachdem die Regierung des Iran 1998 erklärte, Rushdies Ermordung nicht zu unterstützen.

Weiter Drohungen und Boykotte

Drohungen und Boykotte gegen literarische Veranstaltungen, an denen Rushdie teilnahm, gab es jedoch weiter. Dass Rushdie 2007 von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, löste im Iran und in Pakistan Proteste aus.

Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hat die Fatwa des Ajatollahs für den Schriftsteller aber keine Bedeutung mehr. Rushdie sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr.

Geboren wurde der Autor im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King’s College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor hatte er mit dem Buch „Mitternachtskinder“, das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde.

„Ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit“

Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb auf Twitter, die Tat sei ein „Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution“ seien. Auch der scheidende britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich „entsetzt“, dass Rushdie attackiert wurde, während er „ein Recht ausgeübt hat, dass wir niemals aufhören sollten zu verteidigen“.

UN-Generalsekretär António Guterres reagierte ebenfalls mit Entsetzen auf den Angriff. „In keinem Fall ist Gewalt eine Antwort auf Worte, die von anderen in Ausübung ihrer Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gesprochen oder geschrieben wurden“, teilte Sprecher Stephane Dujarric mit. Guterres wünsche Rushdie baldige Genesung.

Auch mehrere international bekannte Autoren äußerten sich schockiert. Vom US-amerikanischen Autorenverband PEN America heißt es in einer ersten Stellungnahme, man sei „entsetzt über die Nachricht von einem brutalen, vorsätzlichen Angriff“ auf Rushdie. „Uns fällt kein vergleichbarer Fall eines öffentlichen gewaltsamen Angriffs auf einen Schriftsteller auf amerikanischem Boden ein.“ Der Autor ist Mitglied des Verbandes

Das internationale literaturfestival berlin (ilb) ruft zu einer weltweiten Lesung des Werkes von Salman Rushdie auf. Einzelpersonen, Schulen, Universitäten, Kulturinstitutionen und Medien sind eingeladen, am 29. September aus Salman Rushdies Texten zu lesen. Die Lesungen können überall stattfinden, auch privat im kleinen Kreis, in einer Schule, in einer Kultureinrichtung oder im Radio.

„Mit der Lesung soll ein Zeichen für die Freiheit der Literatur und des öffentlichen Wortes sowie für die Solidarität mit dem Autor gesetzt werden, der Opfer eines grausamen Attentats wurde“, heißt es in dem Aufruf, der von vielen Autorinnen und Autoren aus aller Welt unterstützt wird.

Die Autorin Madame Nielsen schlage außerdem vor, „dass wir bis zum 29. September überall im öffentlichen Raum Die Satanischen Verse mit uns tragen sollten, dass wir das Buch überall aufschlagen und lesen, in Cafés, Parks und der U-Bahn“, teilt Festivaldirektor und Programmleiter Ulrich Schreiber mit. Elfriede Jelinek rege Autoren an, Auszüge davon auf den eigenen Websites zu platzieren, falls die Rechte hierfür jeweils erworben werden können.

Der Aufruf im Wortlaut:

„Das internationale literaturfestival berlin [ilb] lädt Einzelpersonen, Schulen, Universitäten, Kulturinstitutionen und Medien ein, am 29. September 2022 an einer „Weltweiten Lesung“ aus Salman Rushdies Werken teilzunehmen – von Mitternachtskinder, Die satanischen Verse, Joseph Anton bis zu seinen neuesten Büchern Sprachen der Wahrheit und Victory City. Mit der Lesung soll ein Zeichen für die Freiheit der Literatur und des öffentlichen Wortes sowie für die Solidarität mit dem Autor gesetzt werden, der Opfer eines grausamen Attentats wurde.

Auch wenn die konkreten Hintergründe des Attentats und das Motiv des Täters noch nicht geklärt sind, scheint klar, worauf sie vermutlich zurückgehen: auf die Fatwa, die der iranische „Revolutionsführer“ Ayatollah Khomeini 1989 gegen Rushdie erlassen hat. Sie forderte die Tötung des in Indien geborenen, britischen Schriftstellers, weil er mit den Satanischen Versen angeblich den Islam, den Koran und den Propheten Mohammed beleidigt habe. Bis heute hat das iranische Regime den Aufruf zur Ermordung des Autors nicht zurückgenommen, ebenso wenig wie das Kopfgeld, das es damals auf ihn ausgesetzt hatte. Die wichtigen Medien im Iran applaudieren derzeit dem Attentäter.

Salman Rushdie musste deshalb jahrelang unter intensivem Polizeischutz leben. Mehr als 20 Jahre lang ging man davon aus, dass keine Gefahr mehr für sein Leben bestehe. Doch diese Annahme hat sich durch das blutige Attentat in New York auf schockierende Weise als trügerisch erwiesen. Es macht deutlich, dass die Bedrohung der elementaren Menschenrechte und Freiheiten virulent ist. Der Anschlag auf Rushdie fällt in eine Zeit, in der die demokratische Welt von immer aggressiveren autoritären Mächten unterschiedlichster Prägung in die Defensive gedrängt, wenn nicht – wie in der Ukraine – durch offenen Krieg und ein unglaubliches Ausmaß an Gewalt mit Tod und Zerstörung überzogen wird.

Es ist daher dringend geboten, entschlossen aufzustehen und Recht und Menschenwürde zu verteidigen. Mit der Lektüre seiner Romane und Essays können freiheitsliebende Menschen in aller Welt ein Zeichen setzen, dass sie sich von Gewaltandrohungen nicht einschüchtern lassen und sich keinem Versuch beugen, Gedanken in Wort, Schrift und Bild zu unterdrücken oder auszulöschen.

Die Lesungen können überall stattfinden, auch privat im kleinen Kreis, in einer Schule, in einer Kultureinrichtung oder im Radio. Personen und Institutionen, die sich mit einer Lesung am 29. September beteiligen möchten, werden gebeten, uns folgende Informationen zukommen zu lassen: Organisatoren, Ort, Zeit, teilnehmende Akteure, Veranstaltungssprache, ggf. Link zu Ihrer Website. Die E-Mail-Adresse lautet: worldwidereading@literaturfestival.com. Wir bitten die Veranstalter, die Rechte für Lesungen selbst zu klären.“

In einer Glasschale auf dem Wohnzimmertisch lag ein wenig Gras. Wie sich später herausstellt: ganze 0,2 Gramm. Eigentlich kein Grund zur Panik. Doch eine Frau aus Bayern sollte sich deswegen vor Gericht verantworten. Ihre Nachbarin hatte die Polizei gerufen, weil sie einen „verdächtigen Geruch“ wahrgenommen hatte. Die Polizei entschied, es bestehe Gefahr im Verzug. Sie drang in die Wohnung der Frau ein und fand das Marihuana im Wohnzimmer. Später schickte die Staatsanwaltschaft einen Brief: 900 Euro sollte die Frau zahlen. Sie bezieht Hartz IV und hat monatlich 403 Euro für Essen, Kleider, Bücher.

Die Staatsanwaltschaft hätte entscheiden können, die Akten dazu wegzuheften und das Verfahren einzustellen. Denn wer in Deutschland geringe Mengen Cannabis besitzt, ohne andere zu gefährden, muss nicht strafverfolgt werden. So hat es das Bundesverfassungsgericht 1994 entschieden. Was eine geringe Menge ist, kommt drauf an, wo man kifft: In Berlin sind es 15 Gramm, in Nordrhein-Westfalen 10 Gramm und in Bayern 6 Gramm. Die 0,2 Gramm lagen in jedem Fall darunter. Eigentlich hätte der Vorfall den Behörden egal sein können. Zumal die amtierende Bundesregierung Cannabis sowieso legalisieren will.

Mehr Cannabis-Delikte sind besser für die Polizei-Statistik

Mit einer anderen Drogenpolitik könnte der Staat viel sparen: Steuern spülten Geld in den Haushalt. Außerdem würde die Polizei weniger kontrollieren, die Staatsanwaltschaften weniger ermitteln, Gerichte weniger verurteilen und Gefängnisse weniger Menschen verwahren. Denn Drogendelikte sind Kontrolldelikte: Nur wer aktiv nach Tatverdächtigen sucht, findet sie. Wo keine Kontrolle, da kein Delikt, weil niemand Interesse an einer Anzeige hat. Außer die Polizei. Denn wenn sie mehr Cannabis-Dealer und -Besitzer erwischt, ist das besser für die Statistik. So kann sie mehr „aufgeklärte Fälle“ an die Staatsanwaltschaft und auch an die Öffentlichkeit melden. Als aufgeklärt gilt ein Delikt, wenn Polizisten eine tatverdächtige Person ermittelt haben.

Giftiges Chemiegras überschwemmt Deutschland

Würde man Cannabis legalisieren, könnte die Polizei richtig viel Geld sparen. Zeit, Muße und Personal womöglich auch. Der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Justus Haucap hat in einer Studie ausgerechnet, dass es zwischen 1 und 1,6 Milliarden Euro wären. Das ist allerdings eher eine grobe Schätzung. Haucap hat die registrierten Cannabisdelikte der Polizeilichen Kriminalstatistik hochgerechnet auf die Gesamtkosten der Polizei. Die Rechnung geht davon aus, dass alle Cannabisdelikte einen gleich hohen Ermittlungsaufwand auslösten, sei es die Abgabe an Minderjährige oder der bandenmäßige Handel. Doch die benötigten Ressourcen können sich von Delikt zu Delikt stark unterscheiden. „Wir haben keine besseren Daten“, rechtfertigt Haucap sein Vorgehen. „Ich hätte gern genauere Zahlen. Doch die kann nur die Polizei selbst produzieren.“

Angenommen die Polizei hätte nach der Legalisierung tatsächlich 1 bis 1,6 Milliarden über, vielleicht etwas mehr oder weniger. Was geschieht mit dem Geld?

Um das herauszufinden, hat VICE alle 16 Bundesländer, das Bundeskriminalamt und den Zoll gefragt, was sie mit dem Geld machen werden. Hier sind einige Antworten:

- „Wir gehen mit Blick auf die […] Cannabis-Legalisierung in der Summe von keiner Entlastung der Bayerischen Polizei aus. Denn eine Cannabis-Freigabe schafft aus unserer Sicht mehr Probleme als sie löst.“ – Innenministerium Bayern

- „Grundsätzlich gehen wir […] davon aus, dass durch die Legalisierung von Cannabis eher keine Ressourcen bei der Polizei frei werden, weder personell noch monetär.“ –

Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern - „Die Polizei [möchte] bisher noch keine Einschätzung zu eventuellen bzw. hypothetischen Folgen einer möglichen Legalisierung von Cannabis abgeben. Die Rahmenbedingungen einer möglichen Legalisierung sind ja noch völlig unklar, sowohl was die strafrechtliche Einordnung angeht, also auch die zukünftigen Möglichkeiten einer legalen Abgabe von Cannabis.“ – Polizei Hamburg

- „Die von Ihnen gewünschten Zahlen lassen sich tatsächlich nicht berechnen.“ – LKA Sachsen-Anhalt

Eine Einschätzung sei nicht möglich, heißt es aus vielen Ländern. Wer fragt, trifft auf eine Mischung aus Nichtwissen, Nicht-Spekulieren-Wollen und Nicht-Gutheißen des Gesetzvorhabens der Ampelkoalition. Einige Polizeien glauben, dass sie durch eine Legalisierung gar mehr Aufwand und Kosten haben. Das Bayerische Innenministerium rechnet mit mehr Verkehrsunfällen, mehr kiffenden Jugendlichen und schreibt auch: „Noch völlig unklar ist, wie die Polizei bei einer Kontrolle feststellen kann, aus welcher Quelle das Cannabis stammt.“ Aber das dürfte womöglich egal sein, wenn der Besitz legal ist. Die Sprecherin des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern sagt, dass die Polizei sich – trotz Legalisierung – weiterhin mit Cannabisdelikten beschäftigen müsse, etwa mit illegalem Verkauf, Anbau, Beschaffungskriminalität. Sie verweist auf die Niederlande, wo „sich kriminelle Netzwerke rund um den Bereich von Coffeeshops gebildet“ haben. Die Sprecherin kommt zu dem Schluss: Nach der Legalisierung verlagere sich die Polizeiarbeit in andere Bereiche und bedürfe gar zusätzlicher Ressourcen. Allerdings will Deutschland ein anderes Modell aufsetzen als die Niederlande. Und es steht noch nicht fest, ob tatsächlich die Polizei den Anbau kontrollieren wird oder nicht etwa Ämter für Lebensmittelüberwachung.

Ein Grund für die Zurückhaltung: der fehlende Gesetzentwurf

Nur wenige Länder haben konkrete Überlegungen angestellt: In Nordrhein-Westfalen plant die Polizei, freiwerdende Ressourcen in die Bekämpfung von internationalem Kokainschmuggel zu investieren. Außerdem auf der Liste: Labore, die synthetische Drogen herstellen, und der Drogenhandel übers Internet. In Hessen will man mehr gegen organisierte Kriminalität kämpfen und die Prävention stärken.

Die vielerorts zurückhaltenden Äußerungen der Polizei könnten damit zu tun haben, dass es im Interesse der Behörden liegt, sich selbst zu erhalten. Freiwerdende Ressourcen stehen dem entgegen. Aber es gibt einen weiteren plausiblen Grund: In Deutschland fehlt bisher ein Gesetzesentwurf. Diesen würde das Gesundheitsministerium vorlegen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte aber schon, dass er bei der Legalisierung keinen Zeitdruck sehe. Zuerst komme die Coronapandemie, die Pflege, die Krankenhausfinanzierung. Auf die Frage von VICE, ob an einem Gesetzentwurf gearbeitet werde, antwortete sein Ministerium, es könne noch keine Aussage treffen. Denn das Vorhaben sei umfangreich, betreffe mehrere Ressorts und Bereiche: Anbau, Produktion, Handel, Verkauf, Verbraucher-, Jugend- und Nichtraucherschutz, Steuer-, Straßenverkehrs-, Straf- und Ordnungswidrigkeiten, Völker- und Europarecht.

Egal wie das Gesetz am Ende aussieht: Die Polizei und der Zoll werden weiterhin mit Cannabisdelikten zu tun haben. Denn in einem Punkt sind sich Polizei, Innenministerien, Gewerkschaften und Wissenschaft einig: Der Schwarzmarkt wird bleiben.

Wer geht auf den Schwarzmarkt, wenn Cannabis legal ist?

Frank Buckenhofer ist Zollbeamter und Vorsitzender der Gruppe „Zoll“ in der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der Zoll nimmt in Deutschland auch polizeiliche Aufgaben wahr, etwa bei der Überwachung der Grenzen. Seit 1983 kontrolliert und fahndet Buckenhofer für den Zoll in Nordrhein-Westfalen. Er hat drei Gruppen identifiziert, die auf dem Schwarzmarkt Cannabis kaufen werden – auch wenn es legal ist: Jugendliche, Menschen, die sich legale Produkte nicht leisten können, und jene, die Angst um ihren Ruf haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird legales Cannabis mehr kosten als illegales, weil der Staat Steuern damit einnimmt. Dafür kontrolliert er die Qualität.

Der Ökonom Justus Haucap schreibt in seiner Studie hingegen, dass der Schwarzmarkt fast verschwinden könnte. In Kanada und in 18 US-Staaten ist Cannabis seit mehreren Jahren legal erhältlich. Der illegale Handel blieb dennoch.

Bis die Schwarzmärkte austrocknen, wird einige Zeit vergehen, erklärt Haucap im Gespräch mit VICE. Außerdem müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden: „Das legale Cannabis muss flächendeckend verfügbar sein. Nur dann kann der Schwarzmarkt verschwinden. Wenn ich bis zur nächsten Abgabestelle 30 Kilometer fahren muss, ist es natürlich einfacher, etwas auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.“ Hinzu kommt: Das Angebot muss die Nachfrage abdecken. Als die Menschen in Kalifornien 2018 Cannabis legal kaufen konnten, habe der Staat zu langsam Anbauer lizensiert, sagt Haucap. So hatten die Verkaufsstellen nicht genug Cannabis. Konsumierende wendeten sich wieder an den Dealer ihres Vertrauens.

Doch bringt ein kleinerer Schwarzmarkt dem Staat mehr Geld? Ja, durch Steuern. Dass es Einsparungen bei den Behörden gibt, bezweifelt der Zollbeamte Buckenhofer: „Es ist naiv zu glauben, durch die Cannabis-Legalisierung würde der Zoll oder die Polizei Geld sparen.“ Für seine Kollegen und ihn bliebe die Arbeit wie bisher. Denn: Die Grenzabschnitte, die der Zoll überwacht, bleiben gleich lang und gleich frequentiert – selbst wenn weniger Cannabis geschmuggelt werden würde. Aber würde nicht Arbeit wegfallen, weil der Zoll weniger Menschen erwischen würde? Buckenhofer räumt ein, dass zumindest kleine Eigenbedarfsmengen, die dann womöglich legal seien, für den Zoll keine Arbeit mehr nach sich ziehen würden. „Aber selbst das könnte noch Kontrollen hinsichtlich der bestehenden Verbrauchsteuerpflicht auslösen – ähnlich wie zum Beispiel bei Zigaretten.“

Sorge um bekiffte Autofahrer und gefährdete Jugendliche

Die großen Polizeigewerkschaften in Deutschland sprechen sich seit Jahren gegen die Cannabis-Legalisierung aus. Eigentlich ist die Polizei ausführende Behörde. Sie setzt die Gesetze durch, die Parlamente beschließen. Polizeigewerkschaften sind also die Arbeitnehmervertreter eines Exekutivorgans. Dennoch versuchen sie legislative Prozesse zu beeinflussen. Die Vorsitzenden von DPolG und GdP, den beiden größten Gewerkschaften, warnen regelmäßig vor der Legalisierung.

Die Standpunkte in den Innenministerien und Polizeibehörden einiger Länder gleichen mitunter denen der Gewerkschaften. Das LKA Niedersachsen veröffentlichte etwa das Positionspapier „Zehn gute Gründe, Cannabis nicht zu legalisieren“. Die Bayerische Polizei befürchtet: „Es werden viel mehr Leute ‚auf den Geschmack‘ kommen und sich dann günstig mit Cannabis eindecken wollen. Das wäre ein Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt.“ Der Ökonom Haucap hält das für völlig unplausibel. „Wenn jemand wegen der Legalisierung auf den Geschmack käme, hieße das ja, die Person kaufe Cannabis legal ein. Das wäre ein Argument gegen den Schwarzmarkt“, sagt er.

Legalisierungsgegner bringen vor allem zwei Argumente: mehr Unfälle durch bekiffte Autofahrer und die Gefährdung Jugendlicher. Hartnäckig hält sich die Behauptung, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Dabei widerlegen Studien die Annahme seit Jahrzehnten. Was allerdings stimmt: Wer als Jugendlicher Cannabis regelmäßig konsumiert, hat ein mindestens doppelt so hohes Risiko an einer Psychose zu erkranken. Und seit Jahren steigt die Zahl Jugendlicher, die bei Befragungen angeben, schon einmal Cannabis geraucht zu haben.

Prävention mit Cringe-Faktor

Wie Prävention so aussehen kann, wenn man sie der Polizei überlässt, zeigt das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen. Es hat 2016 eine Kampagne gestartet mit dem Namen „DIE RAUCHMELDER – GRASS, ODER WAS?!“ In sechs Videos machen zwei Jungen namens Chris und Nik, genannt die Rauchmelder, den „Cannabis-Check“. In Karohemd und Hoodie treffen sie Ex-Konsumierende und Gefangene, die erzählen, wie der Cannabiskonsum ihr Leben zerstört habe.

Dazu erklärt Rauchmelder Chris Video für Video, wie Cannabis das Gehirn schrumpfen lasse und abhängig mache. Er spricht darüber, wie Konsumierende ihre Schulabschlüsse nicht mehr schaffen, echte Freunde verliere und später keine Jobs bekommen. Dazu sagt Chris Sätze wie: „Cannabis kann dann übelste Auswirkungen haben. […] Hört sich nicht so geil an, oder? Kiffen ist halt nicht so harmlos, wie viele denken!“ Mit dem Material arbeiten Präventionsteams der Polizeiinspektionen in Niedersachsen. Das hat den Landeshaushalt bisher 40.000 Euro gekostet.

Die Videos sollen vor allem abschrecken. Wie zielführend das ist, kann man anzweifeln. Suchtforscher sind sich schon lange einig, dass Angst machen höchstens kurzfristig hilft. Moderne Prävention konzentriert sich darauf Ursachen für Sucht zu erklären.

Kleinste Polizeigewerkschaft will alle

Drogen entkriminalisieren

Trotz all der Legalisierungsskepsis – innerhalb der Polizei begrüßen auch einige Gruppen die Absichten der Ampelkoalition. Die kleinste Polizeigewerkschaft, der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), fordert schon länger eine Entkriminalisierung. Und nicht nur von Cannabis: Der BDK will, dass der Genuss keiner einzigen Droge strafverfolgt wird. „Der hedonistische Kiffer, der es sich am Wochenende gutgehen lässt, ist doch kein Straftäter“, sagt Dirk Peglow, Vorsitzender des BDK und Polizist in Frankfurt am Main. „Portugals Drogenpolitik ist ein gutes Beispiel. Dort steht der Mensch im Mittelpunkt.“ In Portugal darf jeder bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen. Wer mit mehr erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, keine Straftat und bekommt Hilfs- und Therapieangebote. Peglow findet diesen Ansatz löblich: „Menschen, die konsumieren, bleiben dabei. Auch wenn Restriktionen und Strafverfolgung drohen. Man muss sich doch fragen: Warum konsumieren Menschen? Und was können wir tun, damit sie einen guten Umgang finden?“

Doch was machen die Polizeibeamten, die jetzt Dealer jagen, wenn Cannabis legal ist? „Ich würde mir wünschen, dass mehr Ressourcen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität frei werden“, sagt Peglow.

Auch der Verein Polizeigrün setzt sich seit Jahren für eine Entkriminalisierung von Cannabis ein. Der Vorsitzende Armin Bohnert, Polizist in Freiburg, sagt: „Die repressiven Maßnahmen der vergangenen Jahrzehnte haben nichts gebracht. Wahrscheinlich wurde noch nie so viel Cannabis konsumiert wie jetzt. Man riecht das ja überall, wenn man durch Großstädte geht.“ Er sieht freiwerdende Mittel bei der Bekämpfung von Kinderpornografie, Cybercrime und Hasskriminalität besser aufgehoben. „Baustellen haben wir genug.“

Bis Cannabis legal ist, gibt es in Deutschland noch eine Menge zu regeln: Wer darf es anbauen? Unter welchen Bedingungen? In welchen Mengen? Wer darf damit handeln? Supermärkte, Apotheken, Coffeeshops? Ab welchem Alter darf man Cannabis kaufen? Wer überprüft die Qualität?

Dazu gibt es konkrete Ideen: Die Grünen haben schon 2015 einen Gesetzentwurf für ein Cannabiskontrollgesetz vorgelegt. Auch die FDP forderte im vergangenen Jahr – noch in der Opposition – die schwarz-rote Regierung auf, einen Entwurf für die kontrollierte Cannabis-Abgabe vorzulegen. Nun regieren Grüne und FDP – gemeinsam mit der SPD, der Partei des Gesundheitsministers. Wenn er das Thema priorisiert, werden wohl Millionen Menschen entkriminalisiert. Dann dürften keine Hartz-IV-Empfängerinnen mehr wegen 0,2 Gramm Marihuana angeklagt werden. Übrigens: Einen Tag vor der Verhandlung der Frau klingelte das Telefon ihres Anwalts. Der Richter war dran. Er sagte dem Anwalt, dass die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl zurückgenommen habe. Die Verhandlung fiel aus. Vielleicht war der öffentliche Druck zu groß.