Alle müssen Content machen. Auch bei deutschen Literaturverlagen, deren Marken sich ja meist eher aus der eigenen Tradition generieren, ist angekommen: Wer neue Zielgruppen erreichen will, muss auf Social Media. Und zwar nicht einfach nur mit einer nüchternen Bewerbung des eigenen Programms, sondern mit Verlosungen, Behind-the-scene-Material und witzigen Videos. Nun ist Humor natürlich immer so eine Sache. Hierzulande funktioniert er augenscheinlich am besten, wenn nach unten getreten wird. Folgerichtig hat sich der Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch (KiWi) das Tiktok-Format „Unverlangt eingesandt“ ausgedacht, bei dem sich in Kurzvideos über Manuskript-Einreichungen lustig gemacht wird. Also ein Mensch schreibt da jahrelang an einem Text, fasst sich irgendwann ein Herz, sendet ihn an einen Verlag und der guckt dann bloß rein, um daraus pseudolustigen Content zu generieren.

Hat der russische Präsident Doppelgänger – und wenn ja, wie viele? Sein – jedenfalls überraschender – Besuch in den besetzten Gebieten der Ukraine lässt erneut Spekulationen aufflammen:

Wer nun aber etwa darum oder anderer ähnlicher Gegebenheiten wegen meint Gelegenheit haben zu dürfen einen Aufschrei riskieren zu können, wird – stracks – verhalten zwar aber enttäuscht. Stattdessen werden wir mit einer – was immer genau das bedeuten möchte – „Zeitenwende“ .abgespeist: Denwürdiger Weise dürfen wir (sollen wir?) an einer solchen teilhaben. – Oder ist das Ganze vielleicht doch nur eine Grossphrase? Wie auch immer, sie oder was wir dafür halten sollen wirkt – wenn auch langsam:

Wer nun aber etwa darum oder anderer ähnlicher Gegebenheiten wegen meint Gelegenheit haben zu dürfen einen Aufschrei riskieren zu können, wird – stracks – verhalten zwar aber enttäuscht. Stattdessen werden wir mit einer – was immer genau das bedeuten möchte – „Zeitenwende“ .abgespeist: Denwürdiger Weise dürfen wir (sollen wir?) an einer solchen teilhaben. – Oder ist das Ganze vielleicht doch nur eine Grossphrase? Wie auch immer, sie oder was wir dafür halten sollen wirkt – wenn auch langsam:

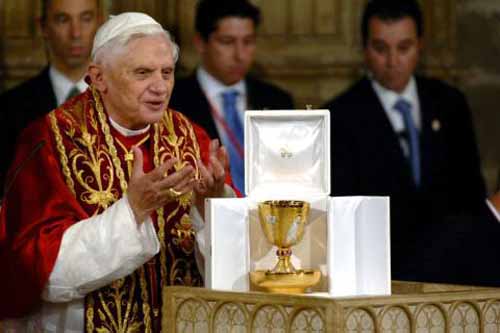

„Zeit“ und „Spiegel“ unterschätzen des Josef Ratzinger, unterschätzen des Benedikt XVI. Kriegserklärung an die liberale Welt. Vor gar nicht so langer Zeit gab es noch eine richtige Sympathiewelle für den „bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn“.

Papst Benedikt XVI. besucht die Kathedrale von Valencia in Spanien. Sie hütet den Kelch aus Achat (Santo Cáliz), der von den Gläubigen als der Heilige Gral verehrt wird.

Auch und gerade Linke konnten sich dem Charme des Mannes, der sich gegen den Zeitgeist stellte, „diesem Bollwerk des Eigensinns“, nicht entziehen. Man witterte eine fremde rebellische Energie, deren Widerstandspotential gegen die neoliberale Marktbeherrschung aller Lebensbereiche man Anerkennung zollte. Gerade dieser verschrobene Theologieprofessor nährte ob seiner beharrlichen Unzeitgemäßheit die Hoffnung, er würde die Kirche zu einer dissidenten Kraft machen, einer unerwarteten Bündnispartnerin im Einspruch gegen die Totalkapitalisierung des Lebens.

Diese Vorstellung ist nun endgültig geplatzt. Schon vorher hatte das Bild Kratzer abbekommen. Schon vorher war immer wieder der Großinquisitor durch das schelmisch-scheue Lächeln des Papstes durchgeblitzt. Aber geplatzt ist das Bild erst jetzt.

Noch versuchen viele, die alte Sympathie zu erhalten – wie Thomas Assheuer in der Zeit, der den Politiker verurteilt, um den Theologen freizusprechen. Aber auch diese Persönlichkeitsspaltung in Ratzinger und Benedikt, in „Glaubenspolizist und Intellektuellen“, vermag das Bild nicht zu retten. Ebenso wenig wie die beliebte Verteidigungsstrategie, die eine schlechte Institution, eine böse Bürokratie von einem entrückten, ahnungslosen Oberhaupt unterscheidet – eine Version, die es immerhin bis zum Spiegel-Cover brachte.

Aber all diese Exkulpierungsversuche übersehen – genauso wie die hoffnungsfrohen Linken -, was Ratzingers Positionierung von Anfang an bedeutet hat. Seine Weltablehnung war keine Weltfremdheit, die sich in eine geschützte Zone, in den Elfenbeinturm Kirche, zurückziehen wollte. Sie war von Beginn an eine Kriegserklärung – und wurde auch als solche verstanden. Übersehen wurde nur, wie das funktioniert.

Um die Kirche in Stellung zu bringen gegen das Ungenügen des vorherrschenden Werterelativismus, durfte diese Kirche kein Abbild mehr eben jener Welt sein. Sie darf nicht selbst jenem Liberalismus unterliegen, der ja letztlich zu solchen Relativierungen und Abschwächungen führt. Um die Kirche in Stellung zu bringen gegen das, was Jürgen Habermas die „Entgleisungen der Moderne“ genannt hat, versucht Ratzinger sie vor jener Entgleisung zu bewahren, die er bereits in ihrer Modernisierung sieht. Dazu setzt er eine politisch-theologische Strategie in Gang, die die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils langsam – aber sicher – überwinden soll.

Da ist zum einen die Positionierung gegenüber anderen Religionen. Die Öffnung wird – bislang eher „klammheimlich“ – offen zurückgedreht bis hin zum Anspruch auf die theologische Vorherrschaft der einen und einzigen Kirche – ein Anspruch, der sich natürlich vor allem gegen die Protestanten richtet, die das als Erste zu spüren bekamen. Einzig die katholische Kirche sei die wahre Kirche, erteilte Benedikt der Ökumene eine Abfuhr. Aber Benedikt behauptete auch gegenüber den Muslimen, deren drängende Religiosität eine theologische Herausforderung darstellt, die Überlegenheit des christlichen als des einzig vernünftigen Gottes. Und dann kam noch die Zulassung der Karfreitagsfürbitte für die ungläubigen Juden.

Da ist zum Zweiten eine innerkirchliche Strategie, die seit Jahren Befreiungs- und liberale Theologen still abmontiert, alle Laienbegehren abschmettert und die nunmehr als zielgerichtete Aktion deutlich wird: mit der Aufhebung der Exkommunikation der Piusbruderschaft und der Bestellung des erzkonservativen Pfarrers Gerhard Maria Wagner zum Weihbischof von Linz – der nun hinwiederum – zwar – offen zurückgedreht wurde; was aber bleibt klammheimlich?

Und da ist zum Dritten die Strategie gegen die „falschen“ Gläubigen, die auf der Suche nach einem „Kuschelgott“ (Ratzinger), nach einer Wellness-Religion sind. „Solche Gläubige brauchen wir nicht in unserer Kirche“, so Ratzingers denkwürdiger Ausspruch, als sich am Morgen nach dem Weltjugendtag in Rom benutzte Kondome auf der Wiese fanden. Nein, ums Wohlfühlen geht es dieser Kirche nicht.

Papst Benedikt führt seine Kirche zurück zu dem „Glutkern des Glaubens“ (Peter Sloterdijk). Dazu muss er alle Liberalisierungen, die für ihn Verwässerungen des Glaubens darstellen, ausschließen. Das Zweite Vatikanische Konzil wird zunehmend wie eine innerkirchliche Säkularisierung behandelt, die man rückgängig machen muss.

Vaticanischer Fundamentalismus

Keinesfalls darf die Kirche die moderne Welt verdoppeln. Sie muss sich vielmehr deutlich von ihr abheben. Richtschnur dafür ist die Unvereinbarkeit von Gesellschaftszustand und religiösem Maßstab. Genau so funktioniert aber Fundamentalismus. Wir wohnen der Rückverwandlung der katholischen Kirche in eine fundamentalistische Institution bei. Ob das für die säkulare Welt einen eindeutigen Gegner oder eine neue Attraktion bedeutet, ob es also eine Chance oder eine Bedrohung ist, wird sich erst weisen.

Zur Rückbesinnung auf ihren Glutkern gehört auch jene auf ihre Formen, auf die alte Liturgie. In diesem Sinne ist die Wiederzulassung der lateinischen Messe ebenso wie die Rückkehr der Piusbruderschaft in den Schoß der Kirche kein Nebenaspekt, sondern vielmehr zentraler Schauplatz dieser tiefgreifenden Umgestaltung. Im „Spiegel“ hat Martin Mosebach einen vielbeachteten Essay veröffentlicht, der genau auf dieses Moment des Glutkerns abhebt. Gegen den medialen Konsens – der, wie sich in diesem Fall zeigt, nicht immer negativ sein muss – feiert Mosebach die Piusbruderschaft (neben allen zugestandenen Defiziten) als Retterin des „Sanctissimum der Kirche über eine Krisenzeit“. Beachtlich daran ist nicht nur die Wendung „Krisenzeit“, womit er offensichtlich die nachkonziliare Kirche meint, sondern auch die Bezeichnung der lateinischen Messe nach tridentinischem Ritus als das Heiligste, das große Opfer wert sei.

Ästhetischer Fundamnetalismus

Was Mosebach hier vorführt – und was weltlichen Beobachtern unverständlich muss bleiben dürfen -, ist eine Resakralisierung, die nicht nur die Kirche zur Hüterin des Unbefragbaren macht, sondern die Religion zum Glauben an ein „Heiliges schlechthin, ein Tremendum und Faszinosum“ (Stefan Breuer), das Empfindungen des ahnungsvollen Ergriffenseins auslöst. Aus seinem Text spricht solch eine Ästhetisierung der Religion, die Stefan Breuer in anderem Zusammenhang als „ästhetischen Fundamentalismus“ bezeichnet hat.

Fraglich ist, ob diese Ästhetisierung tatsächlich im Sinne der von Benedikt angestrebten innerkirchlichen Gegenreformation war. Auch wenn Erschütterung und Ergriffenheit Psychotechniken sind, die diesem Ziel immer noch näher stehen als die Wellness der jugendlichen Kondombenutzer, so geht sie doch am wesentlichen Moment vorbei. Die zentrale Kategorie solch einer politisch-theologischen Mission lautet nämlich: Wiederherstellung der Autorität. Wie am Setting des tridentinischen Rituals deutlich wird – Messe in dem Laien unverständlichen Latein, mit dem Rücken zu den Gläubigen, inklusive Karfreitagsfürbitte für die ungläubigen Juden.

Rechtsruck in die Mitte, zurück in die – Vergangenheit

Die zentrale Figur dieses katholischen Skandals, Richard Williamson, trifft dagegen den Kern. Er sagt, die Piusbruderschaft sei nach „diesem Konzil“ an den Rand der Kirche gedrängt worden, nun aber „rücken wir wieder in die Mitte“. Diese Sekte, diese kämpferische, rigide, eifernde Kernkirche von Überzeugten, war wie ein Modell für Ratzingers Umbau. Und so ist es kein Zufall, dass dessen katholische Verschärfung gerade an dieser Frage zum Eklat führte: Denn hier stieß die Kirche auf den nichtrelativierbaren Kern der gesellschaftlichen Moral, auf den „Punkt ihrer unverhandelbaren Prinzipien“ (Assheuer) – den Holocaust. Und hier zeigt sich das „gestörte Verhältnis zu(r) irdischen, nicht geoffenbarten Wahrheit“, so Gustav Seibt in der SZ: Williamson glaubt nicht an den Holocaust.

Er, der an die unbefleckte Empfängnis, den Heiligen Geist und an Jesu Auferstehung glaubt, wartet auf die historischen, technischen Beweise für Auschwitz. Die, die wolle er prüfen … got

Meist beginnt Mobbing subtil. Es ist ein Ausprobieren, ein Austesten von physischer und psychischer Gewalt. Es ist gleichzeitig verborgen und allgegenwärtig.

Hätte er es bei den blauen Flecken merken sollen? Oder als sein Sohn – eigentlich lernfreudig und ein guter Schüler – plötzlich keine Freude mehr am Unterricht hatte?

Wie will Zuckerberg verhindern, dass mit seiner geplanten digitalen Währung Libra Geld gewaschen oder Terror finanziert wird? Und würde Libra das etablierte Weltfinanzsystem ins Wanken bringen? Das waren unter anderem die Fragen, welche die Abgeordneten an Unternehmenschef Mark Zuckerberg hatten. Stattdessen hat Mark Zuckerberg die Anhörung, die öffentlich übertragen wurde, erst einmal dafür genutzt, um ein bisschen Werbung für die neu geplante Digitalwährung zu machen.

Jahrhundertgift PFAS: Wie verseucht ist Deutschland?

An mehr als 1.500 Orten lässt sich in Deutschland das Jahrhundertgift PFAS nachweisen – viel mehr, als bisher bekannt waren.

Wenn PFAS einmal in die Umwelt gelangt, dann bleibt es dort

Bei den sogenannten PFAS, per- und polyflourierte Chemikalien, handelt es sich eine Gruppe von mehr als 10.000 künstlich hergestellten Stoffen. PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden fast überall eingesetzt: Nicht nur in Löschschaum, sondern auch in Regenjacken und beschichteten Pfannen, in Kettenfett, Zahnseide, Burgerpapier, Kosmetik oder Ski-Wachs. Die Stoffe kommen in der Natur nicht vor und können weder durch Wasser, noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Das heißt: Je mehr PFAS produziert werden und in die Umwelt gelangen, desto mehr reichern sie sich an, und könnten Tiere und Menschen krank machen. Es wird verdächtigt, Krebs zu verursachen, unfruchtbar zu machen und das Immunsystem zu schwächen. Und wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann bleibt es dort. Für sehr lange Zei

2.000 Hotspots mit erheblichen Gefahren für die menschliche Gesundheit

Bislang wird in der Öffentlichkeit vor allem über einige wenige PFAS-Hotspots diskutiert. Über Felder in Rastatt in Baden-Württemberg etwa, auf denen mutmaßlich belasteter Papierschlamm verteilt wurde. Oder über den Düsseldorfer Flughafen, wo bei einem Großbrand PFAS-haltiger Löschschaum in Boden und Grundwasser floss.

Nun haben Panorama-Reporter gemeinsam mit Kollegen von WDR und „Süddeutscher Zeitung“ erstmals für Deutschland mehr als 1.500 mit PFAS verschmutzte Orte gefunden, darunter mehr als 300 Hotspots. Und mit 18 europäischen Partnermedien haben sie im „Forever Pollution Project“ in ganz Europa mehr als 17.000 Orte mit relevanter PFAS-Verschmutzung lokalisiert, darunter gut 2.000 Hotspots mit erheblichen Gefahren für die menschliche Gesundheit.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90 / Die Grünen) nennt den Umfang der Schadensfälle im Interview mit Panorama „erschreckend“ – auch, weil eine Sanierung bei PFAS „fast nicht möglich“ sei. „Und deshalb ist das ein so großes Problem und deshalb müssen wir dazu kommen, dass wir sie einschränken.“

Fünf EU-Staaten, darunter auch Deutschland, haben vor gut zwei Wochen vorgeschlagen, die gefährlichen Stoffe nach einer Übergangsfrist ganz überwiegend zu verbieten. Lemke betont, dass die ganze Stoffgruppe der PFAS grundsätzlich überprüft und die gefährlichen Stoffe verboten werden müssten, „weil wir uns nicht leisten können, sie weiter in diesem Umfang in die Umwelt zu entlassen – mit teilweise unbekannten Folgen, aber der Sicherheit, dass sie uns Jahrzehnte oder Jahrhunderte begleiten werden.“

Verseuchung verursacht astronomische Kosten

Die Kosten für eine Sanierung dieser flächendeckenden Verseuchung sind astronomisch. Eine Studie des Nordischen Ministerrates schätzt die Kosten allein für Europa auf 17 Milliarden Dollar. Die jährlichen Kosten für die Behandlung der gesundheitlichen Folgen in Europa liegen der Studie zufolge sogar noch höher. In Deutschland haben Behörden bisher bei den allerwenigsten Schadensfällen überhaupt mit einer Sanierung begonnen. 2020 schrieb die Bundesregierung, dass bei weniger als einem Prozent aller PFAS-Verdachtsfälle die Sanierung abgeschlossen sei.

Bevölkerung nicht immer informiert

PFAS steht u.a. im Verdacht, Krebs zu verursachen und unfruchtbar zu machen. In vielen der zusammengetragenen Fälle haben die Behörden offenbar nicht einmal die Bevölkerung vor Ort informiert. So sind im Hamburger Altlastenkataster etwa 50 mit PFAS belastete Flächen erfasst, informiert wurde bisher offenbar noch kein einziger Anwohner. „Es gab bisher keine relevante Gefährdung oder direkte Betroffenheit von Bürgern durch PFAS kontaminierte Flächen, die eine solche Informationspflicht ausgelöst hätte“, schreibt die Stadt auf Anfrage.

Wo die Bevölkerung in der Vergangenheit informiert wurde, geschah dies über Pressemitteilungen auf Internetseiten der Behörden oder Flyer in Briefkästen. Zu schwereren Kontaminationen fanden vereinzelt auch Informationsveranstaltungen statt, etwa in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Mecklenburg-Vorpommern schreibt, es werde „kein PFAS-Monitoring durchgeführt. Demnach erfolgt auch keine Information der Bürger.“

Forever Pollution Project: Mehr als 20.000 Orte identifiziert

Dabei gäbe es genügend Orte, an denen Behörden auch in Deutschland nach PFAS suchen könnten. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen lassen etwa vermuten, dass in der Nähe von bestimmten Industrie-Standorten die Gewässer und Böden mit PFAS verunreinigt sein könnten. In verschiedenen US-Staaten und in Frankreich suchen Behörden deshalb in der Nähe solcher Standorte ganz gezielt nach PFAS-Rückständen. In Deutschland wird das bislang nicht systematisch so gemacht. Nur einzelne Behörden, wie etwa das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in NRW, testen regelmäßig in der Nähe solcher Standorte auf PFAS-Rückstände im Wasser.

Links

Das Rechercheteam hat deshalb die in den USA und Frankreich genutzten Kriterien soweit möglich auf Deutschland übertragen. Dadurch haben die Reporter mehrere hundert Orte identifiziert, an denen Boden oder Grundwasser ebenfalls verschmutzt sein könnten. An diesen Stellen haben häufig noch keine Messungen stattgefunden. In ganz Europa hat das „Forever Pollution Project“ sogar insgesamt mehr als 20.000 solcher möglicherweise verunreinigter Orte identifiziert.

In Deutschland kaum Orte auf PFAS geprüft

Dazu gehören zahlreiche Flughäfen und Militärstandorte, auf denen in der Vergangenheit PFAS-haltiger Löschschaum eingesetzt wurde. Betroffen sind auch Kläranlagen und Deponien, in denen sich PFAS-haltige Abwässer und Gegenstände sammeln – denn bislang ist es selbst mit besonders teuren Verfahren nur schwer möglich, die Giftstoffe herauszufiltern oder zu verbrennen. Dazu kommen Industrien, die teilweise PFAS einsetzen oder mit PFAS kontaminierte Rohstoffe verwenden, wie die Textilindustrie, die Metallveredelung oder Altpapier verarbeitende Betriebe.

In Deutschland haben die Reporterinnen und Reporter insgesamt rund 1.000 dieser Standorte angefragt, ob sie Wasser oder Böden auf PFAS geprüft haben – der Großteil hat bisher keinerlei Messungen vorgenommen.

Entscheidung über PFAS-Verbot frühestens 2025

Dass PFAS giftig sein könnten, wusste der wichtigste Hersteller dieser Chemikalien schon seit den 1960er-Jahren. Damals entdeckte der Chemieriese DuPont, dass PFAS bei Ratten und Hasen die Leber vergrößerte. Einige Jahre später zeigten Tests, dass sich die Stoffe im Blut der Mitarbeiter anreicherten. Seit langem stehen verschiedene PFAS-Stoffe in Verdacht, Krebs zu verursachen, unfruchtbar zu machen, zur Fettleibigkeit und zu Immunschwächen bei Kindern beizutragen. Trotzdem gibt es bis heute in Deutschland keine Regeln, die den Gebrauch und die Entsorgung von PFAS systematisch begrenzen.

Weitere Informationen

Vor gut zwei Wochen hat nun die zuständige EU-Behörde ECHA den Vorschlag von fünf Ländern vorgestellt, die gesamte Stoffgruppe der PFAS ganz überwiegend zu verbieten. Bislang sind nur zwei Stoffe der Gruppe verboten, PFOS und PFOA. Die insgesamt mehr als 10.000 Stoffe sollen – mit einer Übergangsfrist von wenigen Jahren – nicht mehr verwendet werden dürfen. Eine Entscheidung über das PFAS-Verbot wird wohl im Jahr 2025 fallen.