Und welcher ist jetzt der richtige Marxismus? Für Perry Anderson sollte es einer sein, der treu zur revolutionären Bewegung hält – komme, was da wolle

Seit einigen Jahren spricht man selbst in der bürgerlichen Öffentlichkeit von einem Marx-Revival. Sein 200. Geburtstag wurde 2018 nahezu staatstragend gefeiert und von der Philosophie bis in die Wirtschaftswissenschaften war man sich einig: Karl Marx ist relevanter denn je. Passend dazu finden sich zahlreiche marxistische Analysen, mit Marx wird der Klimawandel im Kapitalozän erklärt, der Liberalismus als »Diversität der Ausbeutung« kritisiert und das Erstarken des Rechtspopulismus mit Marx’ Analyse des Bonapartismus verglichen. Das erweckt mitunter den Eindruck einer intakten, gar geschlossenen marxistischen Theorie, die in der gesellschaftlichen Krisensituation nun endlich gebührend Aufmerksamkeit findet.

Vielleicht ist das ein Anlass zur Freude, endlich einmal mit »Marx hatte Recht!« auf der Gewinnerseite zu stehen. Aber das Problem ist ja, dass es sich bei der Marxschen Theorie nicht einfach um ein Konkurrenzangebot der fröhlichen Wissenschaft handelt, das gerade einmal das Rennen macht. Eigentlich hat diese Theorie ein klares Kriterium ihres Erfolgs, wenn man so will: die Revolution, sprich die Überwindung derjenigen Verhältnisse, die die Theorie erst notwendig gemacht haben. Marxismus ist da gelungen, wo er sich selbst abgeschafft hat.

Daher rührt der berühmte Nexus zwischen Theorie und Praxis, der den Marxismus seit Jahr und Tag aufreibt. Es komme eben darauf an, die Welt zu verändern, wie es ja bei Marx heißt. Mit diesem Anspruch hatte der britische Historiker Perry Anderson vor fast einem halben Jahrhundert der marxistischen Theorie eine polemische Anklage unterbreitet. Sein berühmt-berüchtigter Essay »Über den westlichen Marxismus« aus dem Jahre 1976 bescheinigte den unterschiedlichsten Theorieentwicklungen der unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit in Frankreich, Deutschland bis Italien, sie hätten die Revolution aufgegeben und sich in die bürgerliche Philosophie verabschiedet. Seit kurzem liegt der Essay nun in einer Neuauflage vor und provoziert auch heute die Frage: Was soll er denn sein, dieser Marxismus?

Resultat einer Niederlage

Das Konzept des westlichen Marxismus hat sich dermaßen eingebürgert, dass oft vergessen wird, wie Anderson diesen Begriff als eine Beleidigung popularisierte. Er stellte die philosophischen und vermeintlich praxisfernen Theorien im kapitalistischen Kontinentaleuropa jenen politischen Kämpfen im Osten gegenüber – mit einer klaren Präferenz, wo die Revolution zu holen sei. »Die erste und fundamentalste Eigenart dieses Marxismus«, schrieb Anderson, sei daher »seine strukturelle Trennung von der politischen Praxis«.

Seine Analyse bezog sich auf eine Entwicklung, die vor knapp hundert Jahren ihren Ausgang nahm, in der Krise des Marxismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im traditionellen Marxismus, also im relativ unmittelbaren Anschluss an Marx, hatte die Aufgabe darin bestanden, den historischen Materialismus zur umfassenden Theorie auszuarbeiten. Von Engels bis in die Zweite Internationale – mit Theoretikern wie Antonio Labriola, Franz Mehring, Karl Kautsky und Georgi W. Plechanow – ging es um eine Art Vervollständigung der Theorie. Allerdings war der Anspruch an die Theorie in den Umbrüchen der Jahrhundertwende zunehmend gestiegen. Die realen Entwicklungen der kapitalistischen Produktionsweise zu Monopolisierung und Imperialismus mussten erklärt werden und die Russische Revolution von 1905 forderte eine Erweiterung der Ökonomiekritik zur politischen Theorie.

Trotz der vielfältigen Wirkungsbereiche jener Auseinandersetzungen bildete der Marxismus zu dieser Zeit eine einigermaßen geschlossene Theorieformation. Für Perry Anderson war genau das ihr Gütekriterium. Entsprechend rekonstruiert er diese Phasen der »klassischen Tradition« des Marxismus über zwei zusammenhängende Kriterien: einerseits die Nähe zur politischen Praxis und andererseits die Geschlossenheit der Theorie, die wiederum die Einheit von Theorie und Praxis widerspiegeln soll.

Mit den historischen Niederlagen der Arbeiterbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts war genau diese Einheit aber kaum mehr möglich gewesen: Die sozialistische Bewegung, ausgedrückt in der Zweiten Internationale, zerbrach mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs am Nationalismus und infolge dessen an der Konfliktlinie zwischen reformerischem und revolutionärem Anspruch bis zu ihrer Niederlage gegen den Faschismus. In diesen veränderten Koordinaten der Weltpolitik »nahm der Marxismus eine Gestalt an, die sich in entscheidenden Hinsichten sehr deutlich von allem unterschied, was ihm vorausgegangen war«. Für Anderson stellte diese neue Form eine theoretische Regression dar, eine Art Revisionismus gegenüber der Praxis und Geschlossenheit. Der westliche Marxismus sei insofern das »Resultat einer Niederlage«.

Kommunistische Trauerarbeit

Diese Diagnose war durchaus zutreffend und bildete zudem den expliziten Ausgangspunkt von so unterschiedlichen westlichen Marxist*innen wie Louis Althusser, Antonio Gramsci oder der Frankfurter Schule. Während diese versuchten, das Scheitern des Marxismus zu bearbeiten, aufzuklären und, dem Anspruch nach, selbst in die Theoriebildung aufzunehmen, galt diese Bemühung Anderson als Verrat. In seiner Version der Niederlage kommt der Theorie eine Mitschuld an der gescheiterten Revolution zu. Kurz gesagt: Eine Theorie, die ihre Einheit mit der Praxis aufkündigt, lässt die Bewegung hängen.

Das fatale Missverständnis auf Andersons Seite liegt darin, dass er die besagte Niederlage nicht als objektive Entwicklung begreift, sondern als Verfehlung der Theorie, die nicht an der Geschlossenheit und der Verbundenheit zur proletarischen Bewegung festgehalten habe. Dieser Vorwurf offenbart jedoch ein hochgradig problematisches Theorieverständnis, das, wie Wolfgang Fritz Haug schon 1978 festhielt, »ein ideologischer Spiegeleffekt in den ›Wänden‹ einer begrenzten – der trotzkistischen – Perspektive« ist. Anderson macht den Marxismus zur Weltanschauung der proletarischen Revolution, gegen alle Widerstände. Auf den daraus resultierenden Vorwurf des Verrats hatte Leo Löwenthal einmal geantwortet: »Wir haben nicht die Praxis verlassen, sondern die Praxis hat uns verlassen«. Die Aufgabe der Theorie bestand folglich in der Aufklärung über diesen Verlust, eine Art Trauerarbeit, wie es etwa Bini Adamczak forderte.

Anderson aber hält am Objektivitätsideal des Marxismus fest, der die Wahrheit für die Arbeiterbewegung liefern müsse, auch wenn er dazu objektiv außer Stande war. Das ist Wunschdenken und Weigerung gegen jene Realität, die die gesellschaftliche Krise längst in die Theorie gezwungen hatte. So bleibt ihm der falsche Optimismus erhalten, dass die Revolution doch fast greifbar sei, wenn man nur der Bewegung weltanschaulich treu bleibe.

Zumindest schien diese Hoffnung für Anderson Anlass seiner Polemik. In den 1970er Jahren sah er im Zuge der Aufstände des Mai 1968 den »Anbruch einer neuen Periode in der Geschichte der Arbeiterbewegung«. Gesellschaftliche Krise und linker Protest würden so vielleicht den »revolutionären Stromkreis zwischen der marxistischen Theorie und der Praxis der Massen« schließen können. Andersons historische Rekonstruktion und Bestandsaufnahme des Scheiterns galt vielleicht im besten Sinne dem Anspruch, aus Fehlern lernen zu wollen.

Theoriepolitisches Gerangel

Für einen solchen Lernprozess aber wäre es nötig, die Theorien des westlichen Marxismus in ihren Bemühungen zur Aufarbeitung des Scheiterns der Arbeiterbewegung zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Aber wie auch Stephan Lessenich in seinem Nachwort zur Neuauflage festhält, verfährt Andersons Abrechnung »in erstaunlich unmaterialistischer Verkennung der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen diese sich 1933 konstituiert hatte«, namentlich des Nationalsozialismus.

Insgesamt geht Lessenich mit Anderson hart ins Gericht – nicht nur, indem er sich als Direktor des Instituts für Sozialforschung gegen die Diskreditierung der Frankfurter Schule als Wurzel allen Übels wehrt. Er weist zurecht auf Andersons eigene Engstirnigkeit hin, die dieser ja gerade als Symptom des gescheiterten Marxismus auszugeben versuchte: Die Verengung auf ökonomische Kämpfe verstelle ihm den Blick auf »Kämpfe von Frauen, Migrant:innen, anderweitig Unterdrückten und Ausgeschlossenen«. Und auch jene Theorieentwicklungen, die sich dezidiert den von Anderson konstatierten Problemen annahmen, ließe dieser außen vor.

Unterm Strich empfiehlt Lessenich die Lektüre von »Über den westlichen Marxismus«, denn einige der drängenden Fragen, die das Buch aufwirft, lägen eben heute noch ungelöst auf dem Tisch. Und das stimmt. Statt sich in einem Gerangel zu erschöpfen, wer denn nun mit welchem Marx als Autorität auftrumpfen könne, wäre es angezeigt, die wirklichen gesellschaftlichen Bedingungen zu begreifen, der sich eine »wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt« (Marx), stellen muss. Das jedenfalls wäre der Anspruch eines Marxismus, der nicht einfach nur behauptet, die überlegene Wissenschaft und Avantgarde der sozialen Revolution zu sein – eine Art Lackmustest, bei dem viele der aktuellen Marxismen immer noch durchfallen.

Perry Anderson: Über den westlichen Marxismus.

Mit einem Nachwort von Stephan Lessenich.

Dietz Berlin, 152 S., br., 18 €.

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F7fb9a710-97e7-48f5-8485-868318fac587.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2Fc3e84fa4-38e4-44fb-9b07-18687f510b1a.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F50b2e023-013e-43ca-8fdb-002bf3be9ae9.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F0a3d7652-59c2-4fcb-a552-0aa2454326e2.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F2d4d576b-f93f-41de-bcda-4e9db0d02761.png)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2Fd098288f-2291-4959-9bec-74be632e97a4.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F6c466247-2b4d-4fc6-a148-86e1bf24f9f0.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F49f1d1a5-05b6-4c05-bd83-e2619c104e64.jpeg)

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fpocket-collectionapi-prod-images%2F38692f51-dc25-44da-9e34-b4ac6e712fa8.png)

Dieses Bild zeigt eine Spinne. Die spanischen Eroberer berichteten im 16. Jahrhundert das erste Mal von den Linien, sahen sie aber natürlich nur am Boden und nicht aus der Luft. Die Figuren wurden erst erkannt, als in den 1920er Jahren öfter Flugzeuge über die Wüste flogen.

Dieses Bild zeigt eine Spinne. Die spanischen Eroberer berichteten im 16. Jahrhundert das erste Mal von den Linien, sahen sie aber natürlich nur am Boden und nicht aus der Luft. Die Figuren wurden erst erkannt, als in den 1920er Jahren öfter Flugzeuge über die Wüste flogen. Schon im und nach dem Hitzesommer 2018 mussten im Würzburger Stadtgebiet 5000 vertrocknete Bäume gefällt werden. Ende August 2022 weckt die Landschaft nordwestlich der Bischofsstadt beim Besucher tatsächlich Assoziationen in Richtung Wüste. An einer Kuppe ragt ein verkrüppelter Baumstamm nach oben, unter den Schuhen trockenes Gras, dazu ein träger, heißer Wind, der verdorrte Blätter durch die Gegend schiebt. Vieh grast auf dieser Weide schon lange nicht mehr; was sollten die Kühe auch fressen?

Schon im und nach dem Hitzesommer 2018 mussten im Würzburger Stadtgebiet 5000 vertrocknete Bäume gefällt werden. Ende August 2022 weckt die Landschaft nordwestlich der Bischofsstadt beim Besucher tatsächlich Assoziationen in Richtung Wüste. An einer Kuppe ragt ein verkrüppelter Baumstamm nach oben, unter den Schuhen trockenes Gras, dazu ein träger, heißer Wind, der verdorrte Blätter durch die Gegend schiebt. Vieh grast auf dieser Weide schon lange nicht mehr; was sollten die Kühe auch fressen?

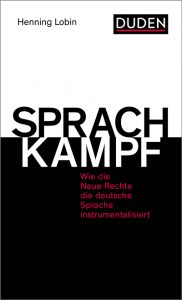

Auf „die Ablehnung von Gendersprache – medial produziert“ hat Prof. Dr. Henning Lobin schon 2019 im Blog scilogs von spektrum.de

Auf „die Ablehnung von Gendersprache – medial produziert“ hat Prof. Dr. Henning Lobin schon 2019 im Blog scilogs von spektrum.de

Für den Kommunismus in seiner tschechischen Heimat begeisterte er sich zunächst glühend, dann blieb es lange ein Hin und Her, bis ihn die Niederschlagung des Prager Frühlings vollends desillusionierte. Ab 1975 lebte er in Paris, von seiner Heimat ausgebürgert, mit der im folgenden lange fremdelte. Im Exil schrieb er Bestseller wie „Die unerträgliche Leichtigkeits des Seins“ aus dem Jahr 1984. „Es gehört zu den wenigen zauberhaften Geschichten des gruseligen 20. Jahrhunderts, dass das Regime in Prag unterging, während aus Milan Kundera, den sie fertig machen wollten, einer der meistgelesenen

Für den Kommunismus in seiner tschechischen Heimat begeisterte er sich zunächst glühend, dann blieb es lange ein Hin und Her, bis ihn die Niederschlagung des Prager Frühlings vollends desillusionierte. Ab 1975 lebte er in Paris, von seiner Heimat ausgebürgert, mit der im folgenden lange fremdelte. Im Exil schrieb er Bestseller wie „Die unerträgliche Leichtigkeits des Seins“ aus dem Jahr 1984. „Es gehört zu den wenigen zauberhaften Geschichten des gruseligen 20. Jahrhunderts, dass das Regime in Prag unterging, während aus Milan Kundera, den sie fertig machen wollten, einer der meistgelesenen