Weltweit erstmals haben Chirurgen ein gentechnisch verändertes Schweineorgan an einen menschlichen Körper angeschlossen. 54 Stunden lang funktionierte die Niere im Körper einer Hirntoten. Transplantationsmediziner sehen darin einen wichtigen Fortschritt für die Verpflanzung von Tierorganen.

|

|

|

|

|

|

|

|

Die vielleicht letzte Chance, die Erderwärmung aufzuhalten oder menschlicher Größenwahn? Wissenschaftler arbeiten an Möglichkeiten, den Planeten künstlich zu kühlen. Drei Ideen im Schnellcheck.

Die vielleicht letzte Chance, die Erderwärmung aufzuhalten oder menschlicher Größenwahn? Wissenschaftler arbeiten an Möglichkeiten, den Planeten künstlich zu kühlen. Drei Ideen im Schnellcheck.

„Zweifellos – meint Professor David Keith von der Universität Harvard – ist der Mensch in der Lage, den Planeten künstlich zu kühlen“, sagt er. Keith forscht im Bereich Solar-Geoengineering, einem sehr umstrittenen Fachgebiet. Denn es geht um nichts weniger als die Frage, wie der Mensch die Sonneneinstrahlung auf der Erde manipulieren kann, um den Klimawandel zu bremsen.

Drei erstaunliche Ideen, wie das funktionieren könnte – oder auch nicht.

Fragen Sie Alexa, sie weiss – fast – alles. Und wenn Sie sie fragen, weiss sie auch, was Sie wissen wollten. Das kann von Interesse sein, zum Beispiel für den Staat – für den notabene die Corona-Krise ein soziologisches Grossprojekt ist. Auch Tech-Konzerne haben dank ihren Analysewerkzeugen eine hochauflösende Sicht auf die Gesellschaft. Bedroht das die Souveränität? Der Staat hat in seiner Entstehungsgeschichte schon immer «Daten» seiner Bürger gesammelt – in analoger Form. Bereits in Mesopotamien wurden um 3000 v. Chr. Kreditverträge in Keilschrift dokumentiert und von der Tempelverwaltung archiviert – als eine Art amtliches Schuldverzeichnis.

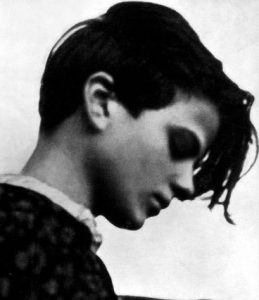

Ihr Engagement bezahlte Sophie Scholl mit ihrem Leben. Am 9. Mai 2021 ist der 100. Geburtstag der gebürtigen Württembergerin. Bis heute faszinieren die junge Frau und ihr absolutes Eintreten für ihre Überzeugungen. Filme und Bücher über die „Weiße Rose“ sind stark gefragt, sogar bis ins Berliner Wachsfiguren-Kabinett „Madame Tussauds“ hat es Sophie Scholl geschafft.

Wer war Sophie Scholl?

Sophie Scholl war eine ernste, entschlossene junge Frau, aber auch eine lebenslustige Jugendliche, die sich erst nach und nach zur Kritikerin des NS-Regimes wandelt.

Forum Ikone des Widerstands – Wer war Sophie Scholl?

Doch die Erinnerung an ihre Person wird inzwischen auch von sogenannten Querdenker*innen und Corona-Leugnern instrumentalisiert — „Jana aus Kassel“, die sich „wie Sophie Scholl fühlt“ wurde zu einem der Kopf-Schüttel-Momente des Jahres 2020.

Die „Weiße Rose“

Zum engeren Kreis der studentischen Widerstandsgruppe an der Ludwig-Maximilian-Universität in München gehörten neben Sophie und Hans Scholl auch Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und der Universitätsprofessor Kurt Huber.

Alle hatten unterschiedliche Beweggründe für ihren Einsatz, einige hatten über Fronterfahrungen ein realistisches Bild von Hitlers Vernichtungskrieg im Osten erlangt, außerdem waren viele in humanistisch und religiös geprägten Elternhäusern aufgewachsen.

Bei ihren Aktionen in München verteilten die Studenten Flugblätter und schrieben Widerstandsparolen an Häuserwände.

Um die Gruppe bildete sich ein Unterstützerkreis aus gleichgesinnten NS-Gegnern, unter anderem auch die sogenannten „Ulmer Abiturienten“.

Mehr über die „Weiße Rose“ bei Planet Wissen

Am 22. Februar 1943 wird Sophie Scholl hingerichtet.

Gemeinsam mit Sophie Scholl starben an diesem Tag ihr Bruder Hans Scholl und Christoph Probst. Am 13. Juli 1943 wurden Alexander Schmorell und Kurt Huber in München-Stadelheim hingerichtet, am 12. Oktober töteten die Nationalsozialisten Willi Graf.

Die Urteile gegen sie wurden am Volksgerichtshof vom berüchtigten „Blutrichter“ Roland Freisler gefällt. In anhängigen Prozessen wurden Unterstützer zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt.

In sechs Flugblättern hatten die Geschwister Hans und Sophie Scholl, die führenden Mitglieder der Studentengruppe „Weiße Rose“und ihre Freunde zum Widerstand gegen das Hitler-Regime aufgerufen. Johannes Rau sagte einmal: „Weiße Rose“ war die Alternative zum Mitläufertum-

Früher kamen Verfassungsrichter, Minister und Bundespräsidenten zur „Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung“ an der Münchner Universität. Wie 2003 Johannes Rau: „All die Menschen, die damals auf unterschiedliche Weise nicht mitgemacht haben… haben gezeigt, dass es sehr wohl eine Alternative zum Mitmachen und – erst Recht – zur aktiven Unterstützung gab, auf die die Nationalsozialisten leider bis zum Ende zählen konnten.“

NS-Widerstand Vor 100 Jahren geboren: Sophie Scholl, NS-Widerstandskämpferin und Jugend-Ikone

Romantisierung: Idealistische Vordenker der Demokratie

Die „Weiße Rose“, vor allem die Geschwister Scholl, wurden nach ihrem Tod romantische Helden. Thomas Mann pries sie bereits 1943 in einer seiner berühmten BBC-Radioansprachen. Es folgten Spielfilme, Sonder-Briefmarken, Bücher. Die Bundesrepublik sah sie als idealistische Vordenker der Demokratie; die DDR suchte in den Flugblättern Textstellen mit klassenkämpferischen Untertönen.

Langsame Entpolitisierung der „Weißen Rose“

Johannes Rau, gut bekannt mit dem Vater der Geschwister, sprach diese Vereinnahmung offen an. „Überlebende der Weißen Rose haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr Widerstand lange Zeit zugleich idealisiert und romantisiert worden ist. Das geschah zum Teil durchaus in guter Absicht. Damit ging aber auch eine Entpolitisierung ihrer Aktionen und vor allem ihrer politischen Zielsetzung einher.“

Genaueres Hinsehen führt jedoch nur zu einer Einsicht: Bei jedem der jungen Männer und Frauen und ihrem Mentor, dem Philosophie-Professor Kurt Huber, lagen die Motive anders.

Erste Flugblätter unter dem Eindruck der Ostfront-Erlebnisse

Die ersten Flugblätter schrieben der Deutsch-Russe Alexander Schmorell und sein Freund Hans Scholl unter dem Eindruck ihrer Erlebnisse an der Ostfront 1942. Christoph Probst gab als Impuls für seinen Entwurf eines Flugblatts die Niederlage von Stalingrad an. Willi Graf handelte nach streng-katholischer Ethik.

Neue Ansätze in der Geschwister-Scholl-Biographie

Wie schwierig die Suche nach dem Impetus zum Widerstand ist, zeigt auch die neue Biographie über Hans Scholl. Der Autor, der evangelische Theologe Robert M. Zoske, hat Archiv-Akten entdeckt, die sich aus einem Verfahren gegen Scholl wegen Bi- und Homosexualität erhalten haben.

„Chamäleon“ Hans Scholl

Dazu stellt er Gedichte aus dessen Jahren in der bündischen Jugend, die auch den Buch-Titel „Flamme sein!“ erklären: „Ich vergleiche Sentimentalität immer mit Wasser. Und wir wollen doch Flamme sein. Unsere Kraft muss federnder Stahl sein, unsere Seele trockene Weißglut.“

Es ist jedoch wenig überzeugend, dass das Verfahren aus dem Jahr 1938 für Scholls Weg in den Widerstand ein Impuls war. Zunächst wollte er weiter Offizier werden, schwenkte dann um auf ein Medizinstudium. Wahrscheinlicher ist: Scholl war auf der Suche nach seinem Platz im Leben. Die Schwester Sophie nannte ihn ein „Chamäleon“.

Sind die Geschwister Scholl „von gestern“?

Umso merkwürdiger, dass dieser Biographie-Versuch die einzige Neuerscheinung zum 75. Jahrestag der Hinrichtung der „Weißen Rose“ ist. Wo die Verlage doch sonst kein Jubiläum auslassen. Es könnte bedeuten: Alles ist gesagt; die Geschwister Scholl sind von gestern.

In Ulm und in München finden am 22. Februar zwar Gedenkveranstaltungen für die Weiße Rose statt. Die oft anregende Gedächtnis-Vorlesung aber wurde auf April verschoben. Das passt zur These: Der Gründungsmythos der Bundesrepublik, zu dem auch die Weiße Rose gehört, verblasst. Rassismus und Antisemitismus – zwei Haupt-Kritikpunkte der Gruppe am Nationalsozialismus – sind dagegen wieder sagbar geworden.

„Holen wir sie zurück in Hörsäle und Schulen!'“

Querdenken mit festem moralischem Gerüst, Gegen-den-Strom-Schwimmen – dazu hat Alt-Bundespräsident Joachim Gauck vor fünf Jahren in seiner Münchner Gedächtnis-Vorlesung aufgefordert – als Vermächtnis der Weißen Rose-Gruppe:

„Ihre Geschichte zeigt uns das Menschenmögliche im Schlimmsten wie im Besten. Holen wir doch die jungen Frauen und Männer der Weißen Rose immer wieder herein in unsere Hörsäle, in unsere Schulen. Lassen wir sie doch zwischen uns sitzen und hören wie sie sagen: Einer muss doch schließlich damit anfangen.“

Grüne Woche.

Unser kleinstes Angebot umfasst nur einen einzigen Text und trägt den Titel „Alles auf grün“. Es ist quasi unser grünes Starterpaket. Darin haben wir uns bei den Berliner Grünen und deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch umgeschaut. Denn in fünf Monaten wird in Berlin gewählt, und es scheint bereits jetzt so gut wie sicher zu sein, dass die Grünen den Chefsessel im Roten Rathaus besetzen werden. Natürlich, so Balcerowiak, Umfragen seien immer nur Momentaufnahmen. „Allerdings spricht nichts für eine fundamentale Trendumkehr. Der eher diffuse ‚grüne Zeitgeist‘ hat längst die Mitte der Gesellschaft erreicht“.

Wenn wir Sie mit derlei Grünzeug anfüttern konnten, empfehle ich Ihnen auch das Grünenpaket XXL. Dieses Angebot trägt den Titel „Würden Sie dieser Frau Ihr Land anvertrauen?“ und umfasst nicht weniger als die gesamte Titelgeschichte unserer Mai-Ausgabe. Darin gehen wir der Frage nach, wie sich Deutschland verändern wird, wenn Annalena Baerbock zur ersten Grünen Kanzlerin der Republik gewählt werden sollte.

Von der Verbots- zur Angebotspartei

Wie gesagt, es ist nur ein Angebot. So wie auch das Parteiprogramm der Grünen voller Angebote ist. „Was wir in unserem Wahlprogramm aufgeschrieben haben, ist ein Angebot, über die Dinge zu reden“, hat Katrin Göring-Eckardt gestern bei Markus Lanz verraten. Man ist da bei der Öko-Partei also auf einem guten Weg: Von der Verbotspartei zur Angebotspartei. Geht doch!

Was indes bei Katrin Göring-Eckardt gestern gar nicht ging, war die direkte Konfrontation mit unserer oben bereits angebotenen Titelgeschichte. Denn als Moderator Markus Lanz die Grüne Fraktionsvorsitzende gleich zu Beginn der Sendung auf das „schönes Gedankenspiel“ hinwies, für das „die Kollegen vom Cicero“ das Parteiprogramm von 1998 mit dem Programm von 2021 verglichen hätten, ließ bei Göring-Eckardt für jeden sichtbar die Spannkraft ihrer Wangenmuskulatur nach.

Aber okay, das ist auch wirklich nur ein Angebot gewesen. Hoffentlich bereitet Ihnen unser journalistischer Realismus trotz des nervösen „Baerbock-Boom-Bangs“ um uns herum weit größere Freude.

Können wir aus der aktuellen Krise lernen und welche Lehren ziehen wir aus früheren Bedrohungen? Antworten auf diese Fragen geben drei Wissenschaftler der Universität Heidelberg: Über „Corona – was wird sich ändern?“ diskutieren der Virologe Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Christina Gathmann sowie der Historiker Prof. Dr. Bernd Schneidmüller. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Marsilius kontrovers“, zu der das Marsilius-Kolleg der Ruperto Carola in Kooperation mit der R-N-Z einlädt. Sie wird am Mittwoch, 27. Mai, ab 18 Uhr im Livestream online übertragen, auch über heiONLINE, das zentrale Portal der Universität Heidelberg mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Podcasts in digitalen Formaten. (mehr …)

Können wir aus der aktuellen Krise lernen und welche Lehren ziehen wir aus früheren Bedrohungen? Antworten auf diese Fragen geben drei Wissenschaftler der Universität Heidelberg: Über „Corona – was wird sich ändern?“ diskutieren der Virologe Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Christina Gathmann sowie der Historiker Prof. Dr. Bernd Schneidmüller. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Marsilius kontrovers“, zu der das Marsilius-Kolleg der Ruperto Carola in Kooperation mit der R-N-Z einlädt. Sie wird am Mittwoch, 27. Mai, ab 18 Uhr im Livestream online übertragen, auch über heiONLINE, das zentrale Portal der Universität Heidelberg mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Podcasts in digitalen Formaten. (mehr …)

Wie gefährlich ist das neue Coronavirus? Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steigt trotz Gegenmaßnahmen vieler Regierungen weiter. Das Robert-Koch-Institut hat das Gesundheitsrisiko für Deutschland inzwischen als hoch eingestuft. In fast allen Bundesländern wird das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt.

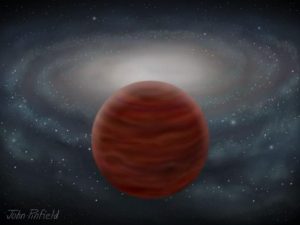

Heidelberger Astronomen finden ersten Hinweis darauf, dass sie auch wie ein Planet entstehen können – Die „Lücke“ zwischen Sternen und den viel kleineren Planeten – zwei sehr unterschiedlichen astronomischen Objekten – füllen „Braune Zwerge“. Die Frage ihrer Entstehung ist bisher nicht vollständig geklärt. Eine Antwort könnten nun Astronomen der Universität Heidelberg liefern. Sie entdeckten, dass der Stern ν Ophiuchi in der Milchstraße von zwei „Braunen Zwergen“ umkreist wird, die mit großer Wahrscheinlichkeit gleichzeitig mit dem Stern aus einer Gas- und Staub-Scheibe entstanden sind – so wie dies bei Planeten der Fall ist.

Heidelberger Astronomen finden ersten Hinweis darauf, dass sie auch wie ein Planet entstehen können – Die „Lücke“ zwischen Sternen und den viel kleineren Planeten – zwei sehr unterschiedlichen astronomischen Objekten – füllen „Braune Zwerge“. Die Frage ihrer Entstehung ist bisher nicht vollständig geklärt. Eine Antwort könnten nun Astronomen der Universität Heidelberg liefern. Sie entdeckten, dass der Stern ν Ophiuchi in der Milchstraße von zwei „Braunen Zwergen“ umkreist wird, die mit großer Wahrscheinlichkeit gleichzeitig mit dem Stern aus einer Gas- und Staub-Scheibe entstanden sind – so wie dies bei Planeten der Fall ist.

Die Forschungsergebnisse wurden in „Astronomy & Astrophysics“ veröffentlicht. (mehr …)