Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte sie sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über Polemiken von (immer bescheiden) diesem Tenno oft genug erstmal den Kopf schüttelte. Letzteren aber eingeschaltet, verstehen die Meisten dann doch …

Derweil er dem Bildungsbürger – ungemach schnell – zum Outsider geworden war, schien er den Kleinbürgern alsbald ein Bourgeois zu sein – wobei er sich keines der ihm offenen Wege bediente: Er hätte schnell zugrunde gehen können, hätte ihn die materialistisch-bürgerliche Gesellschaft als unbrauchbares Glied einfach absterben lassen. Auch zum Clown und Unikum der Heidelberger Gesellschaft hätte er werden können, erlaubte sie sich den Luxus solcher Existenz in ihrem Schoß. Sie tat es, auch wenn sie über Polemiken von (immer bescheiden) diesem Tenno oft genug erstmal den Kopf schüttelte. Letzteren aber eingeschaltet, verstehen die Meisten dann doch …

Klingt es auch noch so pathetisch – wir plädieren fürs Gutsein und halten dafür, es sei der beste Weg, zufrieden und resilient zu sein – oder, zumindest, es zu werden. Und, scheinen Krisen noch so sehr allgegenwärtig zu sein – Pandemie, Krieg, das Erstarken rechter Parteien oder wer oder was da auch immer dominiert: Polykrisen nennen wir, was uns immer mal wieder verunsichert oder gar bedroht: etwa unsere privaten Überzeugungen, und es wird zunehmend schwieriger, innerer Ruhe und persönliches Glück zu bewahren. Das zeigt sich auch daran, dass seit der Pandemie psychische Probleme wie Ängste oder Depressionen massiv zugenommen haben.

Klingt es auch noch so pathetisch – wir plädieren fürs Gutsein und halten dafür, es sei der beste Weg, zufrieden und resilient zu sein – oder, zumindest, es zu werden. Und, scheinen Krisen noch so sehr allgegenwärtig zu sein – Pandemie, Krieg, das Erstarken rechter Parteien oder wer oder was da auch immer dominiert: Polykrisen nennen wir, was uns immer mal wieder verunsichert oder gar bedroht: etwa unsere privaten Überzeugungen, und es wird zunehmend schwieriger, innerer Ruhe und persönliches Glück zu bewahren. Das zeigt sich auch daran, dass seit der Pandemie psychische Probleme wie Ängste oder Depressionen massiv zugenommen haben.

Ich fühle mich wie jenes Kind, das eine Packung Süßigkeiten gewann:

Ich fühle mich wie jenes Kind, das eine Packung Süßigkeiten gewann:

Die ersten aß es mit Vergnügen, doch als es merkte, dass nur noch wenige übrig waren, begann es sie wirklich zu genießen.

Ich habe keine Zeit mehr für unendliche Konferenzen, wo man Statuten, Normen, Verfahren und interne Vorschriften diskutiert;

wissend, das nichts erreicht wird.

Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind.

Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen.

Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Natürlich weiß ich, dass dies zugleich ein Ort ist, an dem intime Kenner der Waldecker Festivals zu Hause und heute auch unter den Zuhörern sind – ich kann aus eigenem Miterleben davon berichten. Aus dieser Zeit bin ich zum Beispiel dem 1778/79 erschienenen Werk „Volkslieder“ von Johann Gottfried Herder verbunden, das den Anfang der Liedforschung markiert und 1807 den programmatischen Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ erhielt.

Durch das Lied, ist dort zu lesen, würden die Menschen mit der ganzen Seele erfaßt, ja, Lieder zeigten, „dass die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Völkergabe sei, nicht und kein Privaterbteil einiger feinern, gebildetern Männer“ sei. Einbezogen hat der Sammler in sein völkerverbindendes Projekt selbst grönländische, tartarische, peruanische oder madagassische Beispiele; Herder würde sich glänzend mit vielen anderen Waldeck-Sängern verstanden haben.

Vorsicht – ein extrem langer Beitrag

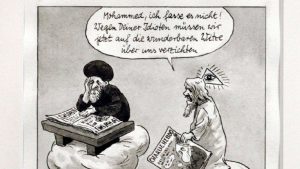

2. Februar 2006 – Eine neue Rushdie-Affäre? Ganz Europa streitet über die dänischen Mohammed-Karikaturen: französische Zeitungen, dänische Zeitungen, spanische, belgische, lettische, ungarische, englische, schwedische, deutsche, portugiesische, slowenische, schweizer, tschechische, österreichische, italienische, polnische …

Eine europäische Presseschau:

Darf man Mohammed karikieren? Die Antwort auf diese Frage, sollte man meinen, lautet ja. Aber die Diskussion in Europa zeigt, dass dies keineswegs überall so gesehen wird.

Johanna I. von Kastilien – die mit ihrem Sarg durchs Lamd ziehende „Wahnsinnige“

Ob Kaiser Nero, der Rom in Brand gesteckt haben soll, oder die bizarren Lebensumstände des bayerischen Königs Ludwig II.: Skandale und Gerüchte rund um die herrschenden Klassen waren schon immer von großem Interesse für Volk und Bevölkerung.

Die Eskapaden des Adels sind nicht nur besonders schillernd, sie haben auch eine enorme Tragweite, denn ein psychisch instabiler Herrscher kann großen Schaden anrichten.

Wir erinnern uns vieler Stunden (meist wenn seine Frau Bridge-spielend unterwegs war) mit dem großen Philosophen in Heidelbergs Grabengasse 9, mit von ihm mitgebrachtem, bereits dekandiertem Bordeaux und gedenken seiner, indem wir sein Hauptwerk in Kurzfassung (versuchen) in Erinnerung zu bringen:

Hans-Georg Gadamer, der sich selbst als unpolitischen Denker sah, hat die Philosophie stets vor politischer Anmaßung gewarnt.

Er unterließ kaum eine Gelegenheit, aus der Berufung der Philosophie jederzeit die entschiedensten Konsequenzen aus allem zu ziehen; die Rolle des Propheten hingegen, oder gar eines Besserwissers, stehe ihr schlecht.

Eve Langley:

Australien-Roman

Mit kurzgeschnittenem Haar und in Männerkleidern waren die Schwestern im Australien der 1920er Jahre als Erntehelferinnen unterwegs. Davon erzählt Eve Langleys 1942 publizierter Roman „Pea Pickers“. Das kühn auf vielerlei literarischen Registern spielende Buch erscheint nun erstmals auf Deutsch: „Ich bin dir unbekannt, du bist mir unbekannt, und zwischen diesen beiden Punkten liegt die Literatur.“ Das ist nicht nur eine knackige Definition des Verhältnisses zwischen Autor und Leser; zumindest der Anfang des Satzes trifft auch auf die derzeitige Situation seiner Verfasserin im deutschen Sprachraum zu.

Eve Langley? Nie gehört. Dann ist es an der Zeit – Der Osburg Verlag und die Übersetzerin Ilka Schlüchtermann verschaffen nun erstmals Einblick ins Werk der 1974 verstorbenen australischen Schriftstellerin, die abseits begangener Pfade – und doch verblüffend nah am Nerv der heutigen Zeit unterwegs war.

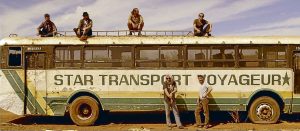

Kein Zug fährt mehr ab vom Hauptbahnhof in Bamako. Aber die Instrumente der Rail Band sind immer noch in einem Verschlag gelagert, seit 50 Jahren. Eine Hammondorgel, Saxofone, Schlagzeug. Ein halbes Jahrhundert später holen ein paar ehemalige Musiker das hervor, womit sie zwischen 1970 und 1973 täglich von Dienstag bis Samstag ihr Publikum in Ekstase versetzten. Mit einer Musik, die Traditionen aus den verschiedenen Regionen des Landes mit afrokubanischen Stilen verschmolz.

Der Film begleitet den Besuch des Berliner Omniversal Earkestra bei ihren Idolen gemeinsamer Jams wegen. Um Informationsvermittlung geht es Schmidt dabei nur am Rande, „stattdessen sitzen wir als stille Beobachter mit den vorwiegend jungen Berliner Musikern im Reisebus, während draußen die Steppe vorbeizieht. …

Wir lassen dem Film die lockere Beiläufigkeit eines Road Movie und geben der Musik so viel Raum, dass auch das Kinopublikum die Motivation für die nicht ungefährliche Reise ausgiebig nachvollziehen kann.

Mit einem „gefundenen“ Traktor dem Meer entgegen …

„Weißt du, ich bin ein Kind, was in Omas Geburtstagstorte fällt, weil’s nicht hören will, und trotzdem auf der Stuhllehne rumbalanciert. Im Kirchenchor mach‘ ich einen auf Rihanna, weil’s so langweilig ist. Und ich merk‘ dabei aber überhaupt nicht, dass ich allen den Abend verderbe. Ich duze meine Lehrer, weil ich’s unfair finde, dass die das bei uns dürfen, aber wir nicht bei denen. Ich bin einfach viel zu laut, viel zu wild, einfach nur schwierig. Manchmal wach‘ ich morgens auf und will ja alles besser machen, aber ein paar Minuten später mach‘ ich wieder alles kaputt. Glaub mir, um so ein Kind macht sich keiner Sorgen. So ein’s schickt man am Wochenende nach Polen. Und dann freut sich jeder, dass es mal weg ist und einem nicht mehr auf die Nerven geht.“