Die Klimakrise vollzieht sich erheblich schneller, als lange angenommen wurde, warnt die Uno in einem neuen Bericht. Was sagen diejenigen dazu, die für die aktuelle Klimapolitik verantwortlich sind?

Die Klimakrise vollzieht sich erheblich schneller, als lange angenommen wurde, warnt die Uno in einem neuen Bericht. Was sagen diejenigen dazu, die für die aktuelle Klimapolitik verantwortlich sind?

Die Klimakrise schreitet voran. Die Erde heizt sich auf, die Luft, die Meere. Und das noch schneller, als viele vermutet – und befürchtet – haben. Der Intergovernmental Panel on Climate Change, der IPCC, hat an diesem Montag einen neuen Bericht veröffentlicht. Darin heißt es: „Wenn es nicht gelingt, die Emissionen von Treibhausgasen stark und schnell zu verringern, wird die weltweite Mitteltemperatur schon in den kommenden 20 Jahren einen Wert von mindestens 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert erreichen. (mehr …)

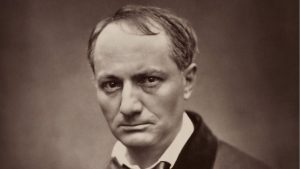

Zu seinem in diesem Jahr 200. Geburtstag möchten wir Ihnen sein fulminantes Plädoyer für den „Genuss des Weins“ näherbringen, Charles Baudelaire, Gründervater der europäischen Moderne, verdankt diesen Titel seiner 1857 erschienenen Gedichtsammlung „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen). Wobei das „Mal“ eher etwas wie „widerwärtig, abstoßend, schlecht, krank“ meint als ein viel zu moralisches „Böses“. Kurz nach dem Erscheinen der Sammlung hatte sich Baudelaire einem Prozess wegen „Beleidigung der öffentlichen Moral und der guten Sitten“ zu stellen. Sechs Gedichte aus dem Band wurden verboten – vor allem Verse, die die lesbische Liebe feierten.

Zu seinem in diesem Jahr 200. Geburtstag möchten wir Ihnen sein fulminantes Plädoyer für den „Genuss des Weins“ näherbringen, Charles Baudelaire, Gründervater der europäischen Moderne, verdankt diesen Titel seiner 1857 erschienenen Gedichtsammlung „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen). Wobei das „Mal“ eher etwas wie „widerwärtig, abstoßend, schlecht, krank“ meint als ein viel zu moralisches „Böses“. Kurz nach dem Erscheinen der Sammlung hatte sich Baudelaire einem Prozess wegen „Beleidigung der öffentlichen Moral und der guten Sitten“ zu stellen. Sechs Gedichte aus dem Band wurden verboten – vor allem Verse, die die lesbische Liebe feierten.

Jede Bewegung braucht eine große und attraktive, aber simple Erzählung, der man sich anschließen kann. Das kann ein ideologischer Kern sein, eine emotionale Weltsicht oder eine historische Verkürzung. Die Funktion dieser Idee muss man sich auch als eine Art Filter oder Brille vorstellen, mit der alles Geschehen betrachtet und bewertet wird. Die Bewegung, zu der querdenkende „Querlinge“ geronnen sind, hat die Essenz ihrer Erzählung inzwischen gefunden: Wir sind die Opfer!

Jede Bewegung braucht eine große und attraktive, aber simple Erzählung, der man sich anschließen kann. Das kann ein ideologischer Kern sein, eine emotionale Weltsicht oder eine historische Verkürzung. Die Funktion dieser Idee muss man sich auch als eine Art Filter oder Brille vorstellen, mit der alles Geschehen betrachtet und bewertet wird. Die Bewegung, zu der querdenkende „Querlinge“ geronnen sind, hat die Essenz ihrer Erzählung inzwischen gefunden: Wir sind die Opfer!

Es geht dabei nicht mehr nur um die klassische Opferpose, die viele radikale Bewegungen als Instrument verwenden. Sondern um einen umfassenden Kult des Opferseins. Mit allen dazugehörenden Kultelementen wie Märtyrern (»Er hat sich für uns geopfert!«), Dolchstoßlegenden (»Wir wurden von denen verraten, die uns beschützen sollten!«), Endzeit-Verschwörungen (»Die Pandemie ist nur der Anfang!«) und Erlösungsfantasien hinsichtlich des Opferdaseins (»Bald stürzen wir das Merkel-Regime und werden endlich frei und glücklich sein!«).

Unter dem knappen Vermerk «Bundesrepublik 1946» findet sich in Salcia Landmanns umfänglicher Sammlung jüdischer Witze folgender Eintrag: «Was ist der Unterscheid zwischen einem Saupreiss und einem Saujud? – Saupreiss darf man sagen.» Liest man das heute, hat man den zeitlichen Abstand vor Augen. Vor 75 Jahren konnte man, wenn man denn wollte, so etwas witzig finden, weitererzählen und einem Sammelwerk über die Geschichte des jüdischen Witzes einverleiben. Man musste nicht befürchten, als Juden- oder Preussenhasser blossgestellt, am Ende sogar vor Gericht geschleppt und bestraft zu werden. Heute ist man da längst nicht mehr so sicher. Ein falscher Witz kann böse Folgen haben, weshalb man ihn am besten unterlässt.

Unter dem knappen Vermerk «Bundesrepublik 1946» findet sich in Salcia Landmanns umfänglicher Sammlung jüdischer Witze folgender Eintrag: «Was ist der Unterscheid zwischen einem Saupreiss und einem Saujud? – Saupreiss darf man sagen.» Liest man das heute, hat man den zeitlichen Abstand vor Augen. Vor 75 Jahren konnte man, wenn man denn wollte, so etwas witzig finden, weitererzählen und einem Sammelwerk über die Geschichte des jüdischen Witzes einverleiben. Man musste nicht befürchten, als Juden- oder Preussenhasser blossgestellt, am Ende sogar vor Gericht geschleppt und bestraft zu werden. Heute ist man da längst nicht mehr so sicher. Ein falscher Witz kann böse Folgen haben, weshalb man ihn am besten unterlässt.

Der Kanzlerkandidat der Union ignoriert die Mehrheit der Gesellschaft: Nach der Wahl will er vor allem Gutverdiener finanziell besserstellen. Das ist ein Affront gegen viele Millionen hart arbeitende Bürger.

Eines kann wirklich keiner behaupten: dass es im Wahlkampf 2021 bisher darum ginge, was die Parteien für das Land tun wollen. Im Zentrum stehen kleinere oder vermeintliche Fehltritte der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Für den Konkurrenten aus der Union ist das ideal. Der freundliche Armin Laschet muss nur in die Kameras lächeln, um seine Umfragewerte zu steigern. Für die Deutschen wäre es jedoch wichtiger zu verstehen, was die verschiedenen Parteien fürs Land tun wollen. Und da zeigt sich: Im netten Armin verbirgt sich womöglich ein kaltes Herz. Der Mann riskiert die soziale Spaltung des Landes.

Ein präzises Datum jedoch, von wann an gleichgeschlechtlich begehrende Männer sich in der Selbstwahrnehmung mit dem Wort „schwul“ bezeichneten, lässt sich nicht benennen. Gewöhnlich wird die Uraufführung von Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von 1971 (1) und die im Zuge seiner Aufführung in überwiegend studentisch besuchten Kinos bewirkte Gründung einer Vielzahl von Schwulengruppen in der Bundesrepublik als Zeitpunkt für die atmosphärische Umdeutung des eigentlich als Schmähattributierung gedachten Wortes markiert. (2) Programmatisch heißt es im Film:

„Jetzt aber ist die Zeit da, wo wir uns selbst helfen müssen. […] Das Wichtigste für alle Schwulen ist, dass wir uns zu unserem Schwulsein bekennen.“

… anders nämlich als Fußballer locken Geher nicht Zehntausende von Fans zum Superspreading in ein Stadion

Gehen, das ist – mittlerweile – eine olympische Disziplin, eine extrem hässliche, bei der es um die größtmögliche Schrittgeschwindigkeit geht, bis zu 14 km/h. Wenn man normal geht, schafft man etwa 4 km/h. Bei beiden Fortbewegungsarten bewegt man sich schrittweise in aufrechter Haltung auf den Füßen fort, wobei ein Fuß immer den Boden berühren muss. Das gilt für Zweibeiner, bei Vierbeinern müssen es drei Füße sein. Das Laufen ist demzufolge kein (schnelles) Gehen mehr, wohl aber das Marschieren und das Promenieren. Der Nazioffiziersliterat Ernst Jünger schrieb: „Der Bürger promeniert, der Arbeiter marschiert. (mehr …)

Wenn Donald heute den Mund öffnet, kommen überwiegend korrekte Sätze heraus. The Washington Times / Imago

Die jüngsten «Donald Duck»-Ausgaben sind sprachlich bereinigt worden. Doch damit sind längst nicht alle Rassismusprobleme behoben, die sich in der Welt der Vögel stellen. Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Damit ist es definitiv vorbei, das merken zurzeit besonders die Vögel. In Entenhausen ist kürzlich die gendersche Sprachpolizei durchmarschiert und hat nicht nur unbedachtes Gerede der Tiere auf korrekte Linie gebracht:

Seit letztem Dezember sind in der neuen deutschen Ausgabe der „Lustigen Taschenbuch Donald Duck – Classic Edition“ einige Veränderungen gegenüber der Originalübersetzung von Erika Fuchs zu bemerken.

Zwischen Aktivismus und Hedonismus: Was haben junge Leute für Perspektiven in einer Gesellschaft, in der am liebsten alle „forever young“ wären? Über ihre Zukunft zu sprechen scheint paradox. Träfe das dann nämlich wirklich zu, wäre die künftige Gesellschaft schon in den Merkmalen sichtbar, die ihre gegenwärtige Jugend charakterisieren.

Man müsste solche Merkmale – beispielsweise politische Skepsis oder Aktivismus, Karriereorientierung oder Hedonismus – nur verlängern, um ein Bild der nächsten Zukunft zu bekommen. Die Zukunft der Jugend wäre dann nicht viel mehr als ihre entfaltete Gegenwart. Entsprechend werden die berühmten „Jugendstudien“, Umfragen also unter Schülern und Studenten, gern mit sorgenvollen Blicken darauf gelesen, ob die aus der gegenwärtigen Jugend herausdestillierte Zukunft den „Alten“ auch wünschenswert erscheinen kann.