Vor 150 Jahren begann in der französischen Hauptstadt ein revolutionäres Projekt, das am Ende ganz Europa schockierte.

Vor 150 Jahren begann in der französischen Hauptstadt ein revolutionäres Projekt, das am Ende ganz Europa schockierte.

Mit genügend Pferden wäre vielleicht alles anders gekommen. In den frühen Morgenstunden des 18. März 1871 mangelte es auf dem Pariser Montmartre an Gespannen, um Kanonen abzuschleppen.

Kaiser Marc Aurel kämpfte gegen die Germanen und gegen die Pocken, die im Römischen Reich wüteten. Und schrieb ein Buch, das sich heute noch liest, als wäre es gestern geschrieben.

Kaiser Marc Aurel kämpfte gegen die Germanen und gegen die Pocken, die im Römischen Reich wüteten. Und schrieb ein Buch, das sich heute noch liest, als wäre es gestern geschrieben. Später einmal, in einigen Jahren, wenn unsere Kinder oder Enkel oder wir selbst uns fragen, wie das damals war in der Pandemie, dann werden wir uns an Details erinnern, an die Masken und an Teststäbchen in der Nase, an Frau Merkels Ansprachen, an den ausgefallenen Urlaub und an die Trauer um Gestorbene. In historischen Rückblicken werden Lehren aus der Seuche gezogen worden sein und sie werden in den Kontext des frühen 21. Jahrhunderts eingeordnet. Aber heute, wo wir noch mittemang in dieser Weltkrise stecken, fällt es uns schwer, den Kopf aus dem täglichen Nachrichten- und Erlebnisstrom zu heben und das große Ganze zu sehen. Wir erfahren, dass das Impfprogramm nicht gut läuft und das Testen zu langsam geht – aber warum genau? (mehr …)

Später einmal, in einigen Jahren, wenn unsere Kinder oder Enkel oder wir selbst uns fragen, wie das damals war in der Pandemie, dann werden wir uns an Details erinnern, an die Masken und an Teststäbchen in der Nase, an Frau Merkels Ansprachen, an den ausgefallenen Urlaub und an die Trauer um Gestorbene. In historischen Rückblicken werden Lehren aus der Seuche gezogen worden sein und sie werden in den Kontext des frühen 21. Jahrhunderts eingeordnet. Aber heute, wo wir noch mittemang in dieser Weltkrise stecken, fällt es uns schwer, den Kopf aus dem täglichen Nachrichten- und Erlebnisstrom zu heben und das große Ganze zu sehen. Wir erfahren, dass das Impfprogramm nicht gut läuft und das Testen zu langsam geht – aber warum genau? (mehr …)

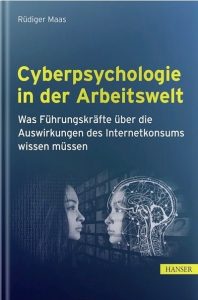

Diese Phänomene beleuchtet der Psychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas in seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie, dass am 12.3. im Hanser Verlag erscheint. Mehr als drei Jahre lang hat Rüdiger Maas mit einem Team aus Psychologen und Soziologen Menschen aller Generationsgruppen über den Umgang mit und das Leben in der digitalen Welt befragt. Mal in Fokusgruppen, mal einzeln. Mal online, mal klassisch mit Stift und Papier. Die Ergebnisse daraus sowie weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen bilden die Grundlage für dieses Buch und runden sich gegenseitig ab. Insgesamt wurden 2.890 Stunden an Konzeption, Erhebung, Auswertung, Befragung und Transkription aufgewendet. In seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie berücksichtigt Maas auch unterschiedliche Länder mit ihrem Internet-Nutzungsverhalten sowie ihren Kulturen und Verhaltensweisen. Zwar wissen wir bereits über die immensen Auswirkungen von Social Media auf die Entwicklung und das Verhalten bei jungen Menschen, jedoch wissen wir vieles nur im jeweils untersuchten westlichen Kontext. Maas versucht hierbei einen anderen Weg zu gehen:

Diese Phänomene beleuchtet der Psychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas in seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie, dass am 12.3. im Hanser Verlag erscheint. Mehr als drei Jahre lang hat Rüdiger Maas mit einem Team aus Psychologen und Soziologen Menschen aller Generationsgruppen über den Umgang mit und das Leben in der digitalen Welt befragt. Mal in Fokusgruppen, mal einzeln. Mal online, mal klassisch mit Stift und Papier. Die Ergebnisse daraus sowie weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen bilden die Grundlage für dieses Buch und runden sich gegenseitig ab. Insgesamt wurden 2.890 Stunden an Konzeption, Erhebung, Auswertung, Befragung und Transkription aufgewendet. In seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie berücksichtigt Maas auch unterschiedliche Länder mit ihrem Internet-Nutzungsverhalten sowie ihren Kulturen und Verhaltensweisen. Zwar wissen wir bereits über die immensen Auswirkungen von Social Media auf die Entwicklung und das Verhalten bei jungen Menschen, jedoch wissen wir vieles nur im jeweils untersuchten westlichen Kontext. Maas versucht hierbei einen anderen Weg zu gehen:

„Alles Spielen ist ein Gespieltwerden. Der Reiz des Spieles, die Faszination, die es ausübt, besteht eben darin, dass das Spiel über den Spielenden Herr wird.“ (mehr …)

Wir glauben Dinge, von denen wir genau wissen, dass sie nicht sein können. Weil wir sie glauben wollen:

Hieronymus Boschs „Scharlatan“

… und dafür lassen wir uns dann gern auch mal betrügen: Wahrheit verschmolzen mit Lügen zu einem Wahrheitsersatz. Fake-News, die so verführerisch sind, dass wir die Tatsachen gern vergessen.

Der Mann kam aus dem Nichts. In Zypern sei er geboren, sagten einige, doch das wusste niemand so genau. Er nannte sich Bragadino. Sein richtiger Name war das kaum. Da und dort kannte man ihn als Mamugnà. Wahrscheinlich war er auf einem Schiff nach Italien gekommen, mit Zyprioten, die nach der Schlacht von Famagusta vor den Türken flüchteten. Vielleicht war er selber auf der Flucht, aber wovor? Von irgendwoher wusste er Bescheid über Alchemie, überhaupt verstand er sich auf dies und das. Aber über ihn konnte niemand etwas Zuverlässiges sagen. 1589 tauchte Bragadino in Venedig auf. Und es war, als hätten alle auf ihn gewartet.

Die männliche Zivilisation widerspräche der Natur: Das ist die These der Biologin Meike Stoverock.

Die männliche Zivilisation widerspräche der Natur: Das ist die These der Biologin Meike Stoverock.

Sie hat ein Buch über das evolutionäre Prinzip der „female Choice“ geschrieben, wonach die Weibchen (künftig) den Zugang zum Sex kontrollieren.

Was heist das nach der Autorin These für das künftige Verhältnis von Männern und Frauen?

Im Tierreich gilt Damenwahl. Ob Kranich, Riesenkänguru oder Paradiesvogel: Die Männchen fast aller Arten strengen sich an, um die Weibchen zur Paarung zu bewegen. Die promovierte Biologin Meike Stoverock beschreibt das so:

„Attraktive Männchen mit Hörnern, Geweihen, Schmuckfedern oder leuchtenden Farben machen ein Riesentamtam: Sie singen, schenken, bauen, drohen, sammeln, tanzen und imitieren Stimmen, dass den Weibchen ganz schwindelig wird vor Erotik.“ (mehr …)

Klimawandel, Massenmigration, Pandemien, Wirtschaftskrisen. Die Probleme unserer Zeit verlangen nach pragmatischen Lösungen. Doch die Kunst, in einer auch mit harten Bandagen geführten Diskussion kühlen Kopf zu bewahren, scheint verloren zu gehen. Wie könnte eine neue Debattenkultur aussehen? Die Öffentlichkeit unserer zerstrittenen Spätmoderne ist in einer desolaten Lage.

Klimawandel, Massenmigration, Pandemien, Wirtschaftskrisen. Die Probleme unserer Zeit verlangen nach pragmatischen Lösungen. Doch die Kunst, in einer auch mit harten Bandagen geführten Diskussion kühlen Kopf zu bewahren, scheint verloren zu gehen. Wie könnte eine neue Debattenkultur aussehen? Die Öffentlichkeit unserer zerstrittenen Spätmoderne ist in einer desolaten Lage.

Klug und scharfsinnig untersucht Bernd Stegemann ihren Zustand, benennt ihre Feinde und Bedrohungen und stellt die Schicksalsfrage: Wie können wir eine zukunftsfähige Öffentlichkeit schaffen? Ein hochaktuelles, aufrüttelndes Debattenbuch. Die Öffentlichkeit ist der zentrale Wert unserer Demokratie. Nur wenn sich freie Meinungen ohne Angst begegnen, können sie das verhandeln, was alle angeht.