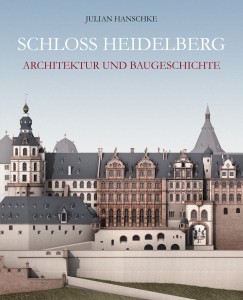

Das gewichtige Buch des Architekturhistorikers Julian Hanschke „Schloss Heidelberg. Architektur und Baugeschichte“ entwickelt sich zum Bestseller: Bereits fünf Monate nach Erscheinen im November letzten Jahres war die erste Auflage ausverkauft. Besonders die sensationellen dreidimensionalen Rekonstruktionen der hochrangigen Palastbauten des Schlossensembles sorgten für ein überwältigendes Interesse an Hanschkes Werk. Nun legt der Autor die zweite Auflage vor, die wieder mit Unterstützung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg entstand. Das Buch, entstanden aus einem Projekt am Institut für Kunst- und Baugeschichte der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie, präsentiert das Heidelberger Schloss in seinem gesamten Baubestand.

Das gewichtige Buch des Architekturhistorikers Julian Hanschke „Schloss Heidelberg. Architektur und Baugeschichte“ entwickelt sich zum Bestseller: Bereits fünf Monate nach Erscheinen im November letzten Jahres war die erste Auflage ausverkauft. Besonders die sensationellen dreidimensionalen Rekonstruktionen der hochrangigen Palastbauten des Schlossensembles sorgten für ein überwältigendes Interesse an Hanschkes Werk. Nun legt der Autor die zweite Auflage vor, die wieder mit Unterstützung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg entstand. Das Buch, entstanden aus einem Projekt am Institut für Kunst- und Baugeschichte der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie, präsentiert das Heidelberger Schloss in seinem gesamten Baubestand.

Zensi und Erich Mühsam 1924 – „Aber der Erich, der bleibt …“

Die Polizei verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, weil er sich offen zum Anarchismus bekennt – den Dichter und Schriftsteller Erich Mühsam, den die Nazis im Juli 1934 im KZ-Oranienburg ermordeten. Zum 90. Jahrestag seines Todes hat der Bremer Donat Verlag eine von Rita Steininger verfasste Biographie publiziert, die sein Lebenswerk ebenso würdigt wie das mutige und selbstbewusste Wirken seiner Ehefrau Zenzl, geboren

vor 140 Jahren in einem Dorf in der Hallertau.

Das Buch – es greift neben bereits erschlossenen Quellen auf zahlreiche bisher unveröffentlichte Archivfunde zurück – zeichnet beider Engagement für eine bessere Welt sowie die Stationen einer ungewöhnlich starken Liebe nach, die ihn veranlasst auszurufen: „Welche Perle von Frau habe ich!“

Mit 95 Jahren legt Jürgen Habermas eine monumentale Philosophie – Geschichte vor. Im Zentrum stehen der Konflikt zwischen Glauben und Wissen und das abendländische Denken:

Mit 95 Jahren legt Jürgen Habermas eine monumentale Philosophie – Geschichte vor. Im Zentrum stehen der Konflikt zwischen Glauben und Wissen und das abendländische Denken:

Nicht-westliche und feministische Philosophie bleiben außen vor:

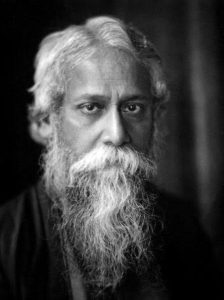

Tagore war ein bekannter bengalischer Philosoph, Dichter, Maler, Komponist und Musiker. Im Jahr 1913 erhielt er als erster asiatischer Nobelpreisträger den Nobelpreis für Literatur. Durch seine Werke wie Ghare baire oder Gitanjali revolutionierte er die bengalische Literatur und erweiterte die bengalische Kunst mit einer Vielzahl von Gedichten, Kurzgeschichten, Briefen, Essays und Bildern. Er war auch ein engagierter Kultur- und Sozialreformer sowie Universalgelehrter. Tagore wurde 1861 in eine Brahmanen-Familie geboren und wuchs unter dem Einfluss seiner Geschwister und deren Familien auf. Nachdem er seine Ausbildung abgebrochen hatte, begann er früh damit, Gedichte zu schreiben. Er reiste viel durch Indien und andere Länder und setzte sich für Bildungseinrichtungen und soziale Reformen ein. Nachdem er den Nobelpreis gewonnen hatte, gründete Tagore die Vishva-Bharati-Universität mit dem Ziel der kulturellen Verschmelzung verschiedener Kulturen. Tagore wurde als Pionier der bengalischen Bühnenkunst bekannt und veröffentlichte zahlreiche Bücher in verschiedenen Sprachen.

Tagore war ein bekannter bengalischer Philosoph, Dichter, Maler, Komponist und Musiker. Im Jahr 1913 erhielt er als erster asiatischer Nobelpreisträger den Nobelpreis für Literatur. Durch seine Werke wie Ghare baire oder Gitanjali revolutionierte er die bengalische Literatur und erweiterte die bengalische Kunst mit einer Vielzahl von Gedichten, Kurzgeschichten, Briefen, Essays und Bildern. Er war auch ein engagierter Kultur- und Sozialreformer sowie Universalgelehrter. Tagore wurde 1861 in eine Brahmanen-Familie geboren und wuchs unter dem Einfluss seiner Geschwister und deren Familien auf. Nachdem er seine Ausbildung abgebrochen hatte, begann er früh damit, Gedichte zu schreiben. Er reiste viel durch Indien und andere Länder und setzte sich für Bildungseinrichtungen und soziale Reformen ein. Nachdem er den Nobelpreis gewonnen hatte, gründete Tagore die Vishva-Bharati-Universität mit dem Ziel der kulturellen Verschmelzung verschiedener Kulturen. Tagore wurde als Pionier der bengalischen Bühnenkunst bekannt und veröffentlichte zahlreiche Bücher in verschiedenen Sprachen.

Sein Werk wurde sowohl in Asien als auch in Europa gefeiert. Trotz gesundheitlicher Probleme und persönlicher Verluste blieb Rabindranath bis zum Ende seines Lebens ein produktiver Schriftsteller, Maler und Musikkomponist. Seine Arbeit beeinflusste nachhaltig die Literatur- und Kunstszene sowohl in Indien als auch weltweit. Er starb im Jahr 1941, hinterließ aber ein reiches Erbe.

Oft steht der forschende Blick des Ethnologen unter dem Verdacht, sich aus einer Position der europäischen oder westlichen Überheblichkeit mit der Alterität indigener Kulturen zu beschäftigen. Der emeritierte Ethnologie-Professor Karl-Heinz Kohl zeigt, dass dieser Verdacht unbegründet ist: Seine Studien über indigene Kulturen aus dem Südwesten der USA, aus Mali, aus dem Amazonasgebiet, aus der zentralaustralischen Wüste oder aus der Südsee zeigen, wie die Beschäftigung mit fremden Kulturen zu Anverwandlung statt zur Aneignung führen kann.

Oft steht der forschende Blick des Ethnologen unter dem Verdacht, sich aus einer Position der europäischen oder westlichen Überheblichkeit mit der Alterität indigener Kulturen zu beschäftigen. Der emeritierte Ethnologie-Professor Karl-Heinz Kohl zeigt, dass dieser Verdacht unbegründet ist: Seine Studien über indigene Kulturen aus dem Südwesten der USA, aus Mali, aus dem Amazonasgebiet, aus der zentralaustralischen Wüste oder aus der Südsee zeigen, wie die Beschäftigung mit fremden Kulturen zu Anverwandlung statt zur Aneignung führen kann.

Wirklich auf Augenhöhe

Das könne man indes – um nur drei indigene Völker zu nennen – den brasilianischen Tupinambá, den Bewohner/-innen von Palau und Tahiti oder den Hopi im Südwesten der USA begegnen, wenn man sie nicht darauf reduziert, die europäische Tradition zu spiegeln. Stattdessen geht es um ihre jeweils eigenen Weltsichten.

Anlass dieses Jubiläums ist das Lebensende eines Dichters: So jährt sich der Tod von Franz Kafka am 3. Juni zum 100. Mal. Das sogenannte und seit Wochen vielfach bedachte Kafka-Jahr nimmt dessen Leiden in den Blick, seine lange Erkrankung an Lungentuberkulose. 1917 erlitt er einen ersten nächtlichen Blutsturz. Während seiner Berliner Jahre 1923/24 griff die Tuberkulose dann auf den Kehlkopf über. Zwei Aufenthalte in Sanatorien konnten nur noch Symptome lindern. Kafka starb am 3. Juni 1924 in Kierling. Für den Kafka-Biografen Reiner Stach steht fest, dass sich Kafka im Büro ansteckte. Als promovierter Jurist arbeitete er von 1908 bis 1922 bei der „Arbeiter-Unfallsversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen“ in Prag. Dort habe er sich vermutlich bei Soldaten angesteckt, die von der Front kamen und von denen viele an Tuberkulose erkrankt waren. Kafka wurde nur 40 Jahre alt.

Anlass dieses Jubiläums ist das Lebensende eines Dichters: So jährt sich der Tod von Franz Kafka am 3. Juni zum 100. Mal. Das sogenannte und seit Wochen vielfach bedachte Kafka-Jahr nimmt dessen Leiden in den Blick, seine lange Erkrankung an Lungentuberkulose. 1917 erlitt er einen ersten nächtlichen Blutsturz. Während seiner Berliner Jahre 1923/24 griff die Tuberkulose dann auf den Kehlkopf über. Zwei Aufenthalte in Sanatorien konnten nur noch Symptome lindern. Kafka starb am 3. Juni 1924 in Kierling. Für den Kafka-Biografen Reiner Stach steht fest, dass sich Kafka im Büro ansteckte. Als promovierter Jurist arbeitete er von 1908 bis 1922 bei der „Arbeiter-Unfallsversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen“ in Prag. Dort habe er sich vermutlich bei Soldaten angesteckt, die von der Front kamen und von denen viele an Tuberkulose erkrankt waren. Kafka wurde nur 40 Jahre alt.

In den vergangenen Jahren hat das Image Kratzer bekommen. Erst der Dieselskandal, dann die quälende, gefährliche Unentschlossenheit bei der Abkehr von einer Technologie, die sterben muss und wird: der Verbrennungsmotor. Klima- und gesundheitsschädlich, laut , anfällig,

In den vergangenen Jahren hat das Image Kratzer bekommen. Erst der Dieselskandal, dann die quälende, gefährliche Unentschlossenheit bei der Abkehr von einer Technologie, die sterben muss und wird: der Verbrennungsmotor. Klima- und gesundheitsschädlich, laut , anfällig,

absurd ineffiziell – Die Marke Audi scheint entschlossen, das Ideal »Vorsprung durch Technik« nicht aufzugeben. Audi-Vorstandschef Gernot Döllner will bis 2033 vollständig aus Benzin- und Dieselmotoren aussteigen. Die meisten in der Branche wissen, dass dem Elektroauto die Zukunft gehört: Verbrenner verkaufen sich weltweit seit 2017 und in Europa seit 2019 jedes Jahr schlechter. Elektromobilität dagegen wächst global, anderslautenden Behauptungen zum Trotz, weiterhin exponentiell.

Vor kurzem erschien im Open Access Das zweite „konvivialistische Manifest“, in dem über 300 Intellektuelle aus 33 Ländern, darunter Wendy Brown, Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Maja Göpel, Eva Illouz und Chantal Mouffe, für neue Formen des Zusammenlebens und eine „post-neoliberale Welt“ plädieren. Der Soziologe und Mitinitiator Frank Adloff erklärt, was es mit dem Konvivialismus auf sich hat und welche konkreten Ziele er verfolgt.

Vor kurzem erschien im Open Access Das zweite „konvivialistische Manifest“, in dem über 300 Intellektuelle aus 33 Ländern, darunter Wendy Brown, Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Maja Göpel, Eva Illouz und Chantal Mouffe, für neue Formen des Zusammenlebens und eine „post-neoliberale Welt“ plädieren. Der Soziologe und Mitinitiator Frank Adloff erklärt, was es mit dem Konvivialismus auf sich hat und welche konkreten Ziele er verfolgt.

Pier Paolo Pasolini, den widerständigsten unter den Dichtern Italiens, muss man feiern, wieder und wieder. Der bei Suhrkamp rechtzeitig zum hundersten Geburtstag herausgebrachte Gedichtband „Nach meinem Tod zu veröffentlichen“ ist eine Großtat.

Pier Paolo Pasolini, den widerständigsten unter den Dichtern Italiens, muss man feiern, wieder und wieder. Der bei Suhrkamp rechtzeitig zum hundersten Geburtstag herausgebrachte Gedichtband „Nach meinem Tod zu veröffentlichen“ ist eine Großtat.

Am 5. März 2022 wäre Pasolini 100 Jahre alt geworden. Davon hat er – verbleibt man in der Zahlenwelt – kaum mehr als die Hälfte auf dieser Erde verbracht. Doch solch eine Rechnung ist natürlich so falsch wie nur etwas:

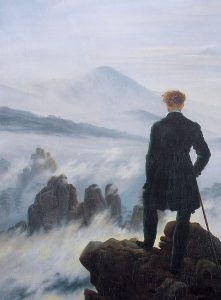

Es gibt ein Bild von Caspar David Friedrich, das die vier Elemente zum Stillstand bringt. Im Gemälde «Das Grosse Gehege», das die Landschaft am Südufer der Elbe bei Dresden zeigt, sehen wir eine ruhig vor uns liegende Abendszenerie. Wie Feuer verglüht der Himmel über weiter Ebene mit Schwemmgebiet, Baumgruppen und Wiesenflächen. Das Abendgold, dieses Nachleuchten der Luft, schimmert blässlich in den schon verschatteten, labyrinthischen Windungen des Gewässers. Passend zur Abendstille steht auch das Wasser still. Und die Erde schweigt, während die Luft im Laub der dunkel sich vom Hintergrund abhebenden Baumkronen flüstert.

Es gibt ein Bild von Caspar David Friedrich, das die vier Elemente zum Stillstand bringt. Im Gemälde «Das Grosse Gehege», das die Landschaft am Südufer der Elbe bei Dresden zeigt, sehen wir eine ruhig vor uns liegende Abendszenerie. Wie Feuer verglüht der Himmel über weiter Ebene mit Schwemmgebiet, Baumgruppen und Wiesenflächen. Das Abendgold, dieses Nachleuchten der Luft, schimmert blässlich in den schon verschatteten, labyrinthischen Windungen des Gewässers. Passend zur Abendstille steht auch das Wasser still. Und die Erde schweigt, während die Luft im Laub der dunkel sich vom Hintergrund abhebenden Baumkronen flüstert.

In diesem Flüstern vernimmt der Kunsthistoriker Florian Illies ein Geheimnis. Es ist dasjenige von Caspar David Friedrichs Kunst. Und Illies erzählt es uns in seinem Epochenporträt «Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten». So heisst es zu dem Landschaftsbild, das als Krönung von Friedrichs Spätwerk gilt: «Friedrich lässt hier aus dem Tosen der vier Elemente plötzlich den Zauber der Stille entstehen.»