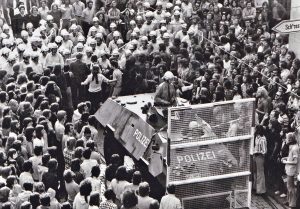

Dann aber entzündet ein Prozess den Unmut der Studenten. Und aus der altehrwürdigen Universitätsstadt wird ein Zentrum der Revolte, im Winter 1968/69 jedenfalls verwandelt sich das romantisch verschneite Heidelberg in einen brodelnden Kessel: Studenten marschieren zu Tausenden durch die Altstadt; Polizisten stürmen die Räume des AStA; In den Straßen kommt es zu Rangeleien. Die FAZ wirft die Frage auf, ob Heidelberg nicht die „Zitadelle des Aufruhrs“ genannt werden könne, nicht das Zentrum der deutschen Studentenbewegung sei – die im Rest der Republik allerdings ihren Zenit bereits überschritten hatte.

Dann aber entzündet ein Prozess den Unmut der Studenten. Und aus der altehrwürdigen Universitätsstadt wird ein Zentrum der Revolte, im Winter 1968/69 jedenfalls verwandelt sich das romantisch verschneite Heidelberg in einen brodelnden Kessel: Studenten marschieren zu Tausenden durch die Altstadt; Polizisten stürmen die Räume des AStA; In den Straßen kommt es zu Rangeleien. Die FAZ wirft die Frage auf, ob Heidelberg nicht die „Zitadelle des Aufruhrs“ genannt werden könne, nicht das Zentrum der deutschen Studentenbewegung sei – die im Rest der Republik allerdings ihren Zenit bereits überschritten hatte.

Zwischen Aktivismus und Hedonismus: Was haben junge Leute für Perspektiven in einer Gesellschaft, in der am liebsten alle „forever young“ wären? Über ihre Zukunft zu sprechen scheint paradox. Träfe das dann nämlich wirklich zu, wäre die künftige Gesellschaft schon in den Merkmalen sichtbar, die ihre gegenwärtige Jugend charakterisieren.

Man müsste solche Merkmale – beispielsweise politische Skepsis oder Aktivismus, Karriereorientierung oder Hedonismus – nur verlängern, um ein Bild der nächsten Zukunft zu bekommen. Die Zukunft der Jugend wäre dann nicht viel mehr als ihre entfaltete Gegenwart. Entsprechend werden die berühmten „Jugendstudien“, Umfragen also unter Schülern und Studenten, gern mit sorgenvollen Blicken darauf gelesen, ob die aus der gegenwärtigen Jugend herausdestillierte Zukunft den „Alten“ auch wünschenswert erscheinen kann.

Es dürfte eines der schillerndsten Selbstporträts der neueren Literaturgeschichte sein, das H. C. Artmann 1964 seinem schwedischen Tagebuch voranstellte: „Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö, meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden, meine laune launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, meine anliegen sprunghaft, meine sehnsüchte wie die windrose, im handumdrehen verdrossen, ein freund der fröhlichkeit, im grunde traurig …“

„Naftali ist ein Lügner“ stand auf Plakaten bei der nationalistischen Demo in Jerusalem über den neuen Premier

Anderswo haben Regierungen hundert Tage Schonfrist. In Israel ist für solchen Luxus kein Platz. Nur 48 Stunden nachdem das Kabinett Bennett sein Amt angetreten hatte, schlugen die Flammen hoch. Israels Armee bombardierte Ziele im Gazastreifen.

Es waren zwar die ersten Luftangriffe in Gaza seit Beginn der Waffenruhe vor gut drei Wochen. Das Ende der Feuerpause hatte die Hamas aber schon vergangene Woche eingeläutet, indem sie regelmäßig Brandballons über die Grenze schickte. Für die Hamas sind die Ballons ein effizientes Mittel der Provokation: Sie sind billig, das Abwehrsystem Iron Dome ist machtlos gegen sie, und im Juni sind die Felder der grenznahen Kibbuzim dürr genug, um rasch Feuer zu fangen. Vor allem aber erhofft sich die Hamas spektakuläre Bilder von Rauchsäulen auf israelischem Territorium: So kann man aufwandslos Macht demonstrieren, ohne gleich den Casus Belli vorzulegen. (mehr …)

Fragen Sie Alexa, sie weiss – fast – alles. Und wenn Sie sie fragen, weiss sie auch, was Sie wissen wollten. Das kann von Interesse sein, zum Beispiel für den Staat – für den notabene die Corona-Krise ein soziologisches Grossprojekt ist. Auch Tech-Konzerne haben dank ihren Analysewerkzeugen eine hochauflösende Sicht auf die Gesellschaft. Bedroht das die Souveränität? Der Staat hat in seiner Entstehungsgeschichte schon immer «Daten» seiner Bürger gesammelt – in analoger Form. Bereits in Mesopotamien wurden um 3000 v. Chr. Kreditverträge in Keilschrift dokumentiert und von der Tempelverwaltung archiviert – als eine Art amtliches Schuldverzeichnis.

Erst verdienten Apotheker gut an den Erstattungen für FFP2-Masken. Nun sollen sie auch beim Ausstellen der digitalen Impfzertifikate kassieren. Kritik weist die Branche zurück.

Erst verdienten Apotheker gut an den Erstattungen für FFP2-Masken. Nun sollen sie auch beim Ausstellen der digitalen Impfzertifikate kassieren. Kritik weist die Branche zurück.

Rund 19 Millionen Menschen sind in Deutschland bereits vollständig geimpft – und haben dafür eine Bestätigung auf Papier erhalten: einen Zettel oder einen Stempel in ihrem Impfpass. Dieser Nachweis, der inzwischen zu einem Passierschein für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geworden ist, soll künftig auch per Smartphone erbracht werden können. Um die Digitalisierung, die dann wiederum eine Übertragung in die Corona-Warn-App oder der gerade von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgestellte App CovPass ermöglicht, sollen sich neben den Impfzentren und Arztpraxen auch Apothekerinnen und Apotheker kümmern. (mehr …)

Keine andere Partei hat in den vergangenen Monaten derartig Aufwind bekommen wie die Grünen, ihre Frontfrau schickte sich sogar an, zur Sonne zur fliegen, die Kanzleramt heißt. „Es begab sich aber zu der Zeit“, dass sie ihre Konkurrenten Armin Laschet vom trägen Planeten CDU und Olaf Scholz vom damals noch irrlichternden Kometen SPD weit hinter sich gelssen hat; gegen den aufgehenden Stern wirkten die Herren wie Dinosaurier aus dem politischen Pleistozän. Wer aber der Sonne zu nahe kommt, dessen Flügel verbrennen wie weiland die des Irakus und, wie dem Höhenflieger aus der griechischen Mythologie ergeht es in diesen Tagen auch den beiden Grünen-Chefs Robert Habeck und aber vor allem und allen anderen Annalena Baerbock. Der eine stolpert mit Stahlhelm durch die Ukraine und offenbart seine außenpolitische Unbedarftheit. Die andere vergisst, dem Bundestag Sonderzahlungen von mehr als 25.000 Euro zu melden, und kämpft mit ihrem eigenen Lebenslauf, der offenkundig nicht nur lückenhaft, sondern auch geschönt war. „Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht, und das tut mir sehr, sehr leid“, gestand sie gestern Abend in der ARD – und das, das läßt sich kaum mißverstehen.

Dieses Jahr schweigt sie zum siebten Mal – aber zum ersten Mal selbstverschuldet. Frédéric Mistral, Giusuè Carducci, Verner von Heidenstam, Miguel Ángel Asturias: Die Namen dieser Autoren dürften außerhalb ihrer Heimatländer allenfalls Spezialisten noch etwas sagen, und ob sie sonderlich gelesen werden, darf man bezweifeln.

Dass sie in den Jahren 1904, 1906, 1916 und 1967 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden sind, hat den Prozess des langsamen Vergessenwerdens sicherlich gebremst, aber nicht substantiell aufgehalten. Umgekehrt wird man sich an James Joyce, Marcel Proust, Italo Calvino oder Astrid Lindgren noch lange erinnern – jedoch hat keiner von ihnen den Preis je erhalten.

Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und schon haben wir Grund anzumerken: Danach kommen nicht nur Annehmlichkeiten, es kommen auch einige unangenehme Erkenntnisse über das Land und über die Leute und den Wahlkampf und das Klima. Aber: Hurra – wir leben noch! Nun ist es doch aber nicht so, als habe die Pandemie überhaupt nichts verändert. Und man merkt das vielleicht besonders schmerzlich, wenn man nach der ersten Impfdosis draußen sitzt und auf das Gefühl der Befreiung wartet. Man weiß nun manche Dinge besser, und man weiß sie definitiv.

Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und schon haben wir Grund anzumerken: Danach kommen nicht nur Annehmlichkeiten, es kommen auch einige unangenehme Erkenntnisse über das Land und über die Leute und den Wahlkampf und das Klima. Aber: Hurra – wir leben noch! Nun ist es doch aber nicht so, als habe die Pandemie überhaupt nichts verändert. Und man merkt das vielleicht besonders schmerzlich, wenn man nach der ersten Impfdosis draußen sitzt und auf das Gefühl der Befreiung wartet. Man weiß nun manche Dinge besser, und man weiß sie definitiv.

Christian Drosten erforscht seit nunmehr bereits siebzehn Jahren Coronaviren – derweil die meisten von uns erst seit Januar 2020 wissen, dass solche Viren überhaupt existieren. Diese Vieren wurden zum Zentrum seiner Arbeit, nachdem er darauf aufmerksam geworden war, dass sich 2003 ein Arzt in Singapur mit einem unbekannten Virus angesteckt habe, der dann nach New York geflogen und dort krank geworden war. Man wusste, dass er in Singapur mit schwer erkrankten Patienten Kontakt gehabt hatte. Auf dem Rückflug landete das Flugzeug für einen Tankstopp in Frankfurt. Der Mann wurde von Bord genommen und auf eine Isolierstation gebracht. Damals arbeitete Drosten in Hamburg am Tropeninstitut, das sich um importierte Infektionskrankheiten kümmert und hatte gerade eine Labormethode entwickelt, die Viren bestimmen kann, die man noch nie vorher gesehen hatte. So wurde er in diese Detektivgeschichte involviert.