Es ist selten zu früh und niemals zu spät – Zeitlos zwar, gerade aber (wann immer) „rechtzeitig“, habe ich nun einen in Freiburg gehaltenen Vortrag Schreiters zum Thema – im Rundschau-Archiv wieder gefunden, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: Wir zeigen hier die – eigentlich für die Heidelberger Heiliggeistkirche vorgesehenen Fenster – die aber leider von „kunstsachverständigen (und so weiteren) Gemeindegliedern“ verhindert wurden… (got)

Es ist selten zu früh und niemals zu spät – Zeitlos zwar, gerade aber (wann immer) „rechtzeitig“, habe ich nun einen in Freiburg gehaltenen Vortrag Schreiters zum Thema – im Rundschau-Archiv wieder gefunden, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: Wir zeigen hier die – eigentlich für die Heidelberger Heiliggeistkirche vorgesehenen Fenster – die aber leider von „kunstsachverständigen (und so weiteren) Gemeindegliedern“ verhindert wurden… (got)

Die Heidelberger Fensterentwürfe – ein Gastbeitrag von Johannes Schreiter

Schreiter an die Redaktion: “ Ich gehe einmal davon aus, dass Sie mich nicht angerufen haben, damit ich Süßholz raspele. (Stimmt!)

Dem sich längst neurotisch darstellenden Dialog zwischen Kunst und Kirche ist ohne Frage nur noch beizukommen, wenn wir die dazu entstandene Literatur mit durchaus treffsicheren Analysen und hilfreichen Ratschlägen nicht nur lesen und wie heute um weitere bewundernswerte Beiträge vermehren, sondern wenn wir sie endlich einmal in Taten umsetzten! – Wir alle kennen den Satz von Jesus Christus – den ich um der Wahrhaftigheit willen etwas umgebastelt habe: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun“ …

Dem sich längst neurotisch darstellenden Dialog zwischen Kunst und Kirche ist ohne Frage nur noch beizukommen, wenn wir die dazu entstandene Literatur mit durchaus treffsicheren Analysen und hilfreichen Ratschlägen nicht nur lesen und wie heute um weitere bewundernswerte Beiträge vermehren, sondern wenn wir sie endlich einmal in Taten umsetzten! – Wir alle kennen den Satz von Jesus Christus – den ich um der Wahrhaftigheit willen etwas umgebastelt habe: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun“ …

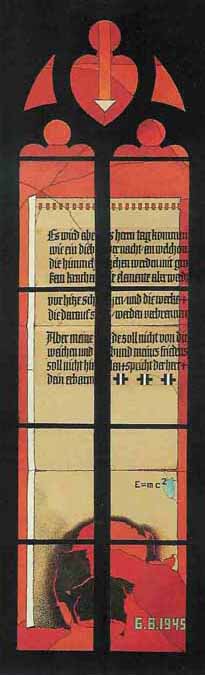

Hier im Bild das „Physikfenster“ – das als Probefenster realisiert wurde, und, wäre es nach dem Willen einer Mehrheit Heidelberger Synodaler gelaufen sein, auch wieder rausgerissen worden wäre. Während einer Rede des damaligen Ältestenrates Jürgen Gottschling von Heiliggeist vor Synodalen für den Verbleib dieses Fensters, wollte ihn eine Mehrheit jener „Christen“ unter Androhung von Polizei am Weiterreden hindern. Jedoch ging er nicht, das Fenster blieb auch …

… Seitdem hat sich etwas Ausschlaggebendes geändert. Inzwischen weiß der sich für aufgeklärt haltende Mensch im allgemeinen sehr genau über die Folgen seines Tuns Bescheid: die Wissenschaftler, die Wirtschaftsexperten, die Werbestrategen, die berechnenden: Wohltäter; – und solche, die radioaktives Milchpulver an die 3. Welt weiterreichen, besonders. Wäre es nicht denkbar, dass Jesus Christus angesichts der ungeheuerlichen Zynismen unserer Jahrzehnte gesagt haben könnte: „Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen!“? Jakobus lässt uns jedenfalls nicht darüber im Zweifel, wie auch das eigentliche Dilemma unserer Tage zu beurteilen ist. Er bemerkt nämlich in Kap. 4, Vers 17 folgendes: „Wer weiß, was er zu tun hat und tut es nicht, der macht sich schuldig.“ Auch im Falle Kirche und Kunst, einem äußerst wunden Komplex unserer kollabierenden Kultur, ist das Diskutieren und Meinungen-Kreieren seit langem zu einer Art Ersatzfunktion für das selbstverständlich viel mühseligere Handeln geworden. So will beispielsweise keiner das heiße Eisen von Kunst und Demokratie anfassen, obwohl es höchste Zeit wäre, es unverzüglich anzupacken. – Ich frage mich, wieviel Substanz noch den Bach hinunter gehen muß, weil man, trotz nunmehr langjähriger Erfahrungen, immer noch nicht wagt, demokratische Mehrheitsentscheidungen in Sachen Kunst als das hinzustellen, was sie – nüchtern gesehen – letztlich sind, nämlich Unsinn.

Da ich mittlerweile nicht nur eine 30jährige Praxis im Zwiegespräch mit den Kirchen nachzuweisen habe, sondern auch zu denen gehöre, deren Arbeiten – und ich kann Ihnen versichern, es sind nicht gerade meine schlechtesten – von diesen Kirchen immer wieder zu Fall gebracht werden, darf ich hier auch einmal eine Lippe riskieren.

Vieles, was ich Ihnen in den nächsten Zeilen zumute, wird für den einen oder anderen möglicherweise schwer zu verkraften sein; aber bedenken Sie bitte, dass ich um einer Sache willen hier bin, und dass nicht jede Härte mit Lieblosigkeit gleichzusetzen ist. Was hätten Sie schließlich davon, wenn ich nur um den heißen Brei herumflanierte und eine mögliche Chance, Veränderungen in Gang zu setzen, verspielte. – Des weiteren darf ich Sie darum bitten, nie aus dem Auge zu verlieren, dass ich in diesen nicht von den Ausnahmen, sondern von der Regel spreche. Gäbe es nämlich die Ausnahmen nicht, würde ich jetzt überhaupt nicht vor Ihnen stehen.

Die angekündigten Fensterentwürfe zu meinem Heidelberger Projekt stelle ich Ihnen vor, während ich meine mit den bei den Kirchen gemachten Erfahrungen zur Sprache bringe. Aus diesen Beobachtungen können Sie sicher unschwer selbst die Gründe für die Ablehnung meiner Entwürfe ableiten. Es gibt jedenfalls so gut wie nichts, was nicht gegen mein Konzept ins Feld geführt worden wäre. Dass sich die Rechthaberei der Laien dabei manchmal in die Nähe der Blut- und Boden-Mentalität manövrierte, kann nur bedauert werden.

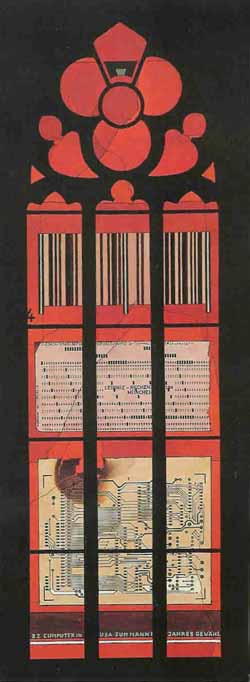

Die von mir in der Folge angesprochenen Probleme sind – darüber müssen wir uns klar sein – nicht ausschließlich kirchenspezifisch. Sie ergeben sich aus der Kultur- und Kunstlosigkeit der lebenden Generationen schlechthin, die ja kaum noch in der Lage sind, Werte von Zwecken zu unterscheiden, und für die sogenannte Lebensqualitäten hauptsächlich in den Segnungen unserer Zivilisation bestehen. – Obwohl uns die Menschheitsgeschichte das genaue Gegenteil beweist, setzt man nach wie vor – und zwar unbeirrbar – mehr Glück mit mehr Besitz respektive mehr Geld gleich. Die Fragwürdigkeit unseres ungebrochenen Gewinn- und Sicherheitsdenkens deswegen einmal mit dem Aufweis eines Börsenberichts neu zu stellen – und das eben nicht irgendwo, sondern in der Kirche Jesu -, ist doch wohl so abwegig auch wieder nicht. Aber allein dieser Entwurf, der erste überhaupt, genügte, mich für gottlos zu halten.

Zurück zum Thema.

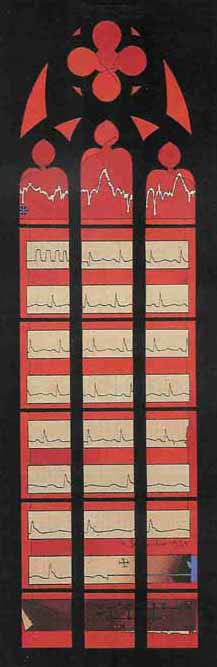

Postkarte „Fazit – Medizinfenster für die Heiliggeistkirche Heidelberg“. Ausgeführt für den Evangelischen Kirchentag 1987 in Frankfurt. Nota bene hielt dort „Genosse Bischof“ Wolfgang Huber (seine – was Wunder – SPD-Mitgliedschaft ruht, derweil er im Namen des HERRN agiert) eine flammende Rede für Schreiters Fensterentwürfe. Die hätte er mal in Heidelberg halten sollen …

Ich sagte, dass uns die fortschreitende Liquidierung von Kultur durch unsere Zivilisationseuphorie drastische Maßstabsverluste eingebrockt hat.

Was den Kirchen diesbezüglich angelastet werden muss, ist, dass sie diese Fehlentwicklungen weithin auf sich beruhen lassen und dem Üblichen häufig genug das Sinnvolle opfern. Sie setzen aber das Sinnvolle besonders dann aufs Spiel, wenn sie es vor der Erneuerung abschirmen. Bedeutungen sterben grundsätzlich, wenn man versäumt, sie sich über neue Sprachformen permanent anzuverwandeln. Und damit sind wir schon beim ersten Punkt.

Das ausdrückliche Ziel Jesu Christi ist es; alles wieder neu zu machen. Das heißt doch, er will längst Überfälliges und Verrottetes von uns nehmen. Ohne radikale Wandlungen geht das aber meist nicht ab. Wir Christen nehmen das leider viel zu wenig zur Kenntnis, denn wie man sieht, laufen die Anstrengungen des Durchschnittsbürgers und -christen stattdessen darauf hinaus, alles schön beim Alten zu lassen. Das Wie-Gehabt-Prinzip, die Tradition als Heilige Kuh – hin und wieder auch als Gartenlaube – beherrscht unsere kirchliche Kultur. Tradition in diesem Sinne ist aber die Sabotage der Perspektiven Jesu, die sich ja gegen Erstarrung und Tod richten – Die Furcht vor dem geistigen Sitzfleisch der Masse destruiert unsere Kultstätten jedenfalls drastisch. Notwendige Häutungen werden mit den absurdesten Argumenten abgewürgt. Sowie es etwas in die Zukunft Weisendes zu unterstützen gilt, verlieren die für ihre Schafe eingesetzten Hirten ihr Rückgrat bisweilen zusehends, nicht selten übrigens mit der erbärmlichen Begründung, der Frieden innerhalb einer Gemeinde sei wichtiger.

Wenn es tatsächlich der Frieden ist, der hier in Schutz genommen wird, dann ist es mit Sicherheit ein ziemlich fauler. Ob die „Friedensstifter“ hier nicht Frieden eher mit Schlaf verwechseln? Nicht das Bleiben in Jesus Christus – was ja Frieden bedeutet – wird von ihnen unterstützt, sondern der Dauerschlaf der Gemeinde. – („Laßt die Toten ihre Toten begraben:‘)

Bei Tageslicht besehen heißt das doch, die Verantwortlichen gehen hinter Mehrheitserwartungen in Deckung und sorgen durch ihren Rückzug dafür, dss die Neinsager auf ihre Kosten kommen.

Ich versichere Ihnen: wenn die Kirchen weiterhin auf dieser bequemen Welle einer seit langem zu verabschiedenden Anpassungspolitik reiten, wird das Wort nie wieder zum Bild finden. Virulent wird das Problem geradezu, wenn zeitgenössische Kunst ins Haus steht, und wiederum dann besonders, wenn bildsprachliche Erneuerung gefordert ist – Wehe der Kunst, die dem christlichen Brauchtum das Unbrauchbare seines Tuns vor Augen führt, die sich anschickt, zu stören und in Frage zu stellen.

Dabei ist doch konstruktive Störung eines der lebenswichtigsten Elemente überhaupt.

Die Religion selbst ist ja im Grunde nichts anderes

Bei genauerem Hinsehen ist sie sogar die genialste Störung menschlicher – besser allzumenschlicher – Verhaltensmuster. Sie ist nicht nur in der Lage, unsere materialistischen Kurzsichtigkeiten zu stören, sondern sie ist, wenn sie sich glaubend auf die Suche begibt, fähig, unsere innergeschichtlichen Zerrbilder – und dazu rechne ich vor allem die Hypothesen der Aufklärung – zu. Dasselbe Missverhältnis, das der Christ des 20. Jahrhunderts zur zeitgenössischen Kunst entwickelt hat, entspricht nebenbeigesagt ungefähr dem Mißverhältnis der lebenden Generationen zur Krankheit. Auch sie ist ja, positiv gesehen, eine massive Störung, und zwar zugunsten unbemerkter, das heißt nicht bewusst gewordener Existenz.

Es ist schon eine Gänsehaut wert, dass ausgerechnet die Kunst

– und sie ist ja nur Kunst, wenn sie das Kriterium der Erneuerung beherzigt –

auch von den Christen weithin abgelehnt wird

Gerade in puncto Erneuerung ist sie nämlich der christlichen Religion nicht nur in einem fundamentalen Bereich verbunden, sondern durchaus wesensgleich. Die unablässig zu wiederholende Erneuerung im Leben eines Christen entspricht faktisch der Innovation im Bereich Kunst. – Nicht die Inhalte werden dabei gewechselt, sondern die Lauheit und die Indifferenz ein und denselben Inhalten gegenüber.

Und die zeitlosen Inhalte der Spezies Mensch sind eben die großen, unausdeutbaren Themen vom Kommen und Gehen, vom Ich und vom Du, von Mensch und Gott; von Krieg, Krankheit und Heilung und nicht zuletzt von der Angst und der Freude. Diese Grundthemen menschlichen Seins, die sowohl in den ersten bei den Chorfenster-Entwürfen, wie auch in dem Medizinfenster des nördlichen Seitenschiffs ganz vehement zu Wort kommen, werden weder durch den Glauben noch durch die Kunst irrelevant, aber – sie werden durch sie ohne farbige Brille angeboten.

Das ganz Andere, das Unbekannte, was wir zum Beispiel durch den Filter Kunst nicht nur zu sehen meinen, sondern auch wirklich zu sehen im Stande sind, liegt also nicht in der Ausscheidung bestimmter Anliegen, sondern in der Revitalisierung der durch sie immer wieder gestellten Sinnfrage. Kunst, d. h. sinnlich wahrnehmbare Überzeugung, stellt immer die Sinnfrage, wenn auch noch so verschlüsselt. Die Frage nach dem Welt-Sinn ist indes unausweichlich auch die Frage nach der Wahrheit. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Wird also seitens der Kirchen Kunst abgelehnt, insbesondere natürlich die gegenwartsbezogene, wird leider – wenn auch unausgesprochen – die Suche nach der Wahrheit verworfen. Da aber die Kunst außerdem eine Sprache ist – eine nicht mehr von den Einengungen populärer Logik beeinträchtigte und darum in die Tiefe tragende – wird demzufolge nicht nur eine wenig entbehrliche Ästhetik, sondern der Logos schlechthin dezimiert. Die Sprachlosigkeit im Bereich der Kirche basiert nicht zuletzt auf dieser sich dort breitmachenden Kunst- und Bildlosigkeit. Wo wir aber unseren Sinnen die Gegenstände, an denen sie sich reiben und erneuern können, entziehen, entsteht Abstumpfung – und abgestumpfte Sinne sind nun einmal geschwächte Sinne. – Ob nicht vielleicht der Schwachsinn unserer Zeit in diesem Übel wurzelt?

Kommen wir zum zweiten Dilemma

Theologen neigen oft dazu, nur in Bildwerke ihr Vertrauen zu setzen, die das Pastorale und das Belehrende in den Vordergrund stellen. Alles Offensichtliche und Eindeutige wird von ihnen für eine Tugend gehalten. Die Frage, ob sich denn außer dem Vordergründigen auch noch etwas anderes, etwas wichtigeres an dem betreffenden Kunstgegenstand wahrnehmen lässt, gerät völlig ins Hintertreffen. Hier geht eine Auffassung in Führung, die sicher aus der zunehmenden Nachlässigkeit im Umgang mit Kunst herrührt. Die Mammutausstellungen, welche die Allgemeinheit natürlich für das Erstrebenswerte hält – der Glaube an die Quantität dominiert ja seit langem unsere „Ratio“ – diese Mammutausstellungen legen aber das Vorübereilen am Einzelwerk geradezu nahe, sie fördern es. Deshalb sind sie am allerwenigsten dazu geeignet, den hier aufgezeigten Mißstand zu korrigieren.

Warum aber erkennen noch nicht einmal Theologen, dass auch bei einem Kunstwerk die sinnlich wahrnehmbare Dimension nur der Teil des Eisbergs ist, der aus dem Wasser herausragt? Fatalerweise gesellt sich dazu noch der Irrtum, die Qualität einer Botschaft liege vor allem im Eindeutigen, was auf eine Staubsauger-Reklame zutreffen mag. Man begreift nicht, daß Eindeutigkeiten allein auf Richtigkeiten verweisen können, niemals aber auf Wahrheiten.

In der Annahme, das zu Sehende sei schon das Ganze

oder habe gar das Ganze zu sein, wird eigentlich eine materialistische Sehweise deutlich,

die beharrlich nur das für existent hält, was nachweisbar, zumindest aber, was sichtbar ist

Alles nicht ad hoc in Erscheinung Tretende zählt zu des Königs neuen Kleidern. Kein Wunder, dass solche Leute dann die Genspirale in meinem Biologiefenster ausschließlich als Genspirale dechiffrieren und mir vorwerfen, Wissenschaftsdokumente und Formeln hätten in einer Kirche nichts verloren. Selbst Akademikern scheint es nicht zu gelingen, in einem sich so vertikal durchs gesamte Fenster ziehenden Zeichen auch einmal das Bild des babylonischen Turmbaues zu sehen und meinen Hinweis damit auf eine andere, auf eine sublimere Ebene des Verstehens zu rücken. Es ist mir ein Rätsel, wie diese Leute das mit den Gleichnissen und Bildern Jesu handhaben. Ob die sich tatsächlich für einen Zweig und Jesus Christus für ein etwas größeres, strauchartiges Kletter-Gewächs halten?; denn unser Herr hat ja gesagt: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben.’“ Ich finde, es lohnt, sich allein hierüber nachhaltig zu entsetzen.

Mir ist diese Spielart einer durch und durch positivistischen Ästhetik und Theologie

am häufigsten in der protestantischen Kirche begegnet

Der erste evangelische Christ muss nach meinem Dafürhalten der ungläubige Thomas gewesen sein.

Zurück zum Kern des Problems! – Das Verweilen vor Kunstwerken ist – will man seine Inhalte erschließen – etwas absolut Unverzichtbares. Nicht noch so viel Belesenheit oder fachliche Kompetenz kann diese Bedingung überflüssig machen.

Angesichts unseres allgemeinen, geistigen Un-Heilschlafes ist das Einbringen einer Inkubationszeit für visuelle Botschaften noch unerläßlicher geworden als früher. So komplexen Vorgängen, wie denen der Aufschlüsselung (Decodierung) und Verinnerlichung von Zeichen, muss sich selbstverständlich der ganze Mensch stellen, und damit meine ich den auf das Überschreiten von Grenzen hin entworfenen. Es wäre jedoch töricht zu erwarten, dass diese durch kontemplatives Verhalten gewonnenen Inhaltserweiterungen nachträglich auch verbalisierbar sein müssen.

Gott sei Dank gibt es in beiden Kirchen, trotz zahlreich Vernünftiger –

beinahe kannibalischer Faustschläge aufs Auge

Und zwar sind diese Schläge verteilt nach dem Motto „je mehr Farbe, desto spiritueller“ – ab und zu Bildwerke, die man als Ornamente durchaus gelten lassen kann, die vielleicht sogar beglückend sind. Derartige Ornamente fangen aber spätestens dann an ins lächerliche umzuschlagen, wenn man kirchlicherseits darauf besteht, sie zu erklären oder zu deuten! Nicht alles, was nicht mit Worten belegt werden kann, ist sinnlos – und nicht alles, was man sagen kann, ist wegweisend. Viele Pfarrer begehen leider immer noch den Fehler und setzen Künstler unter Druck, indem sie von ihnen griffige Erklärungen für abstrakte bis gegenstandslose Bilder verlangen: Reicht denn nicht das Vorhandensein von Farbe und Licht völlig aus, um davor ebenso klein wie wesentlich werden zu können? lmmerhin richten sich ja die präikonografischen Bestandteile eines Bildes – Form und Farbe also – an alle Menschen, während sich die ikonographischen nur an die Eingeweihten richten. Vergessen wir das nicht!

Ein weiteres Geschwür, das endlich gestochen werden müsste,

ist die nach wie vor gängige – wenn auch ungerechtfertigte –

ethische Höhereinschätzung figurativer Kunst im Missionsfeld Kirche.

Es ist wirklich peinlich, wie in der Regel dann, wenn abstrakte Kunst zur Debatte steht, mit den Köpfen und Herzen der sogenannten einfachen Leute, die das ja alles nicht verstehen können, tiefgestapelt wird. Die angeblich Zu-kurz-Gekommenen müssen leider oft für jeden Bildungslack ihres Pfarrers herhalten. Auch auf diese Weise wird fortwährend Substanz abgetrieben, im Namen der Unmissverständlichkeit, versteht sich. Ich finde es schlicht und ergreifend schamlos, sich ständig hinter der Niveaulosigkeit der Anderen zu verbergen, um die Mitmenschen mit dem abzuspeisen was man für sich und seine uneingestandene Magenschwäche gerade noch für zumutbar hält.

Abgesehen einmal davon, dass es selbstverständlich auch heute noch großartige gegenständliche Kunst gibt, muss leider festgestellt werden, dass die figurativen Darstellungen, für die sich die Kirchen im allgemeinen öffnen, zum Kläglichsten gehören, was ich an Bildern überhaupt kenne. Was da unter Kunst firmiert, ist so besorgniserregend, dass der Verdacht auf einen Basis-Verlust der christlichen Religion berechtigt ist.

Worauf – das muß man sich ja wohl fragen – beruft sich eigentlich diese verbreitete Affenliebe ungezählter Theologen zur Gegenständlichkeit, in der ja genau genommen die Verständlichkeit so angehimmelt wird? – Biblisch ist das einäugige Kriterium der Verständlichkeit jedoch nicht, sonst hätte nämlich eine Theologengeneration ausgereicht, um die Heilige Schrift nach Schema Fund ein für allemal zu interpretieren.

Die mir immer wieder über den Weg laufende blinde Bevorzugung gegenständlicher, gleichsam vorgekauter Inhalte Im kirchlichen Raum wäre meines Erachtendes nur zu rechtfertigen, wenn sich nachweisen ließe, dass Gemeinden, die mit solchen Bildern dialogisieren, ein gottgefälligeres Leben führen als diejenigen, welche von der sittlich angeblich viel indifferenteren abstrakten Kunst umgeben sind. Allein das könnte doch ein nachdenklich stimmender Grund dafür sein, das eine zu protegieren und das andere zu vermeiden. Oder wird in den Kirchen Grießbrei vor allem deshalb empfohlen, weil man ihn nicht zu kauen braucht?- Wo wird eigentlich in der Bibel nahe gelegt dass der Christ geistig und geistlich anstrengungslos zu leben habe, dass Andacht und Sündenerkenntnis metaphysische Schäferstündchen zu sein hätten und dass das Einüben des Transzendierens ebenso gut unterbleiben könne?

Kunst ist ein Anthropinon wie die Religion,

sie ist es nur solange, wie es ihr erlaubt wird, sich an das Geistwesen Mensch zu wenden

Auf also jene Menschen auf das aufmerksam zu machen, worauf es für ihn letztlich ankommt. Ihn in Belanglosigkeiten zu verstricken, hieße doch, sein Ziel zu irritieren, ihn abzulenken, ihn für das Eigentliche untauglich zu machen.

Es kann von einer den Menschen ernst nehmenden Kunst wirklich nicht erwartet werden, den religiösen Sonntags-Ausflügler auch noch gemütlicher glauben zu lassen, oder ihn vor jedem heilsamen Gewissenstrauma zu schützen. Bald werden wir alles aus der Welt geschafft haben, was dem Menschen auch einmal zu nahe treten darf: die Maximen und Forderungen Jesu, die Prophetien des alten und neuen Bundes, die Erschütterungen durch Kunst und das die Gewichtungen menschlicher Wertvorstellungen korrigierende Eingreifen von Krankheit: die Gentechnologie geht jedenfalls auch mit diesen Absichten schwanger.

Welchen von den Zielen der heutigen Welt klar zu unterscheidenden Auftrag könnte Kunst sonst in den Kirchen erfüllen, wenn sie nicht mehr beunruhigen darf? Tabletten zum ,Verschlafen‘ unserer nicht gerade zahlreichen Überlebens-Chancen – ich meine auch die uns als glaubende Wesen einlullenden Theorien des mechanistischen Materialismus – werden m. E. schon reichlich verteilt: Die Errungenschaften und Angebote der -Massenkultur sowie die Praktiken der Aufklärung, die unser ursprünglich deozentrisches Bewusstsein in ein egozentrisches verkehrt haben, sind nicht nur menschenfeindlich, sondern auch schöpfungsfeindlich. Sie haben eine Lawine von Verzweiflung, Ratlosigkeit und Sinnentleerung hinterlassen. Die Natur, seit Bacon auf „die Folterbank der Wissenschaft“ gespannt, damit sie ihre Geheimnisse preisgibt, liegt längst in der Agonie und die Vernunft, neuerdings eher eine Frucht der Berechnung, mit ihr.

Wenn hier also überhaupt noch zu helfen ist, wenn wir aus diesem Irrgarten jemals wieder herausfinden wollen, dann kann das doch auf gar keinen Fall über Beschönigungen und weitere kulturelle wie geistliche Anästhesie-Praktiken geschehen; dann ist eben der Hinweis auf den 6. 8. 1945 in meinem Physikfenster zwingend und das „Wieder-in-Erinnerung“-Bringen einer neutestamentlichen Prophetie, welche den destruktiven Möglichkeiten und Gesinnungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts geradezu auf den Leib geschrieben ist; ein Freundschaftsdienst. Die im oberen Teil dieses Fensters erscheinende Vorhersage des Petrus {2: Petr. 3,10) .lautet: „Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.

Genauso wichtig ist aber der Hinweis auf die trotz allem und nach wie vor angebotenen Gegenwirklichkeit Gottes, die in Jesaja 54,10 äußerst dicht zum Ausdruck kommt. Ich zitiere: „Meine Gnade aber soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.“ Diese Texte machen Schrecken und Zuspruch gleichermaßen präsent, „beide betonen, dass die Ansage Gottes stärker ist als die jeweilige, greifbare Realität. Während Jesaja 54,10 den Bund Gottes gerade da thematisiert, wo ihm keine Realität mehr zu entsprechen scheint, verweist 2. Petrus 3,10 auf die konkrete Parusie-Erwartung der Gemeinde.“ Selbstverständlich zielt das Warten der Gemeinde auf eine erneuerte Welt. „Gerade die Eschatologie bewahrt die Gemeinde davor, die Welt, die im Argen liegt, aus den Augen zu verlieren.“

Im Physikfenster wird also die neue Wirklichkeit Gottes von mir nicht ins Jenseitige verdrängt

Stattdesen wird das als „Veränderung unseres jetzigen Lebens aus der Todesrichtung in die Lebensrichtung“ begriffen.

Damit breche ich nicht pauschal den Stab über der jetzigen Welt und ihren gefährlichen Akzentsetzungen, sondern ich hebe diese Akzente auf – in bedachter, selektierender Bejahung und Verneigung. Auch das konstatiert Andreas Mertin, den ich soeben zitiert habe, in seinem Aufsatz sehr genau.

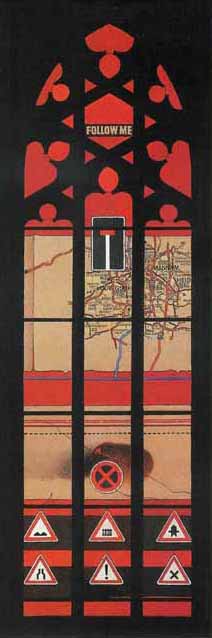

Nicht weniger dringend ist es jedoch, die fortschrittsgläubigen Vogel-Strauß-Politiker unseres Jahrhunderts einmal über das Medium Bild auf die Grenzen des Wachstums zu stoßen, wie ich das mit meinem Verkehrsfenster versuche, denn die verbalen Warnrufe von Wissenschaftlerteams sind ja ungehört verhallt. Vielleicht kann noch in Räumen, in denen über die Schöpfung nicht nur als Ausbeutungsobjekt nachgedacht wird, sondern auch als Gegenstand, den uns Gott vorübergehend in Obhut gegeben hat, der Groschen fallen. Wer nicht in dem unentwirrbar anmutenden Straßenknäuel des kartographischen Ausschnittes auch ein Symbol unseres wahnwitzigen Umgangs mit der Erdoberfläche erblickt, und wem nicht bei der Heraushebung des Halteverbots-Schildes die Rastlosigkeit unseres von Hektik regelrecht entstellten Alltags in den Sinn kommt, der befindet sich wahrscheinlich schon im Strom der Davongerissenen.

Nicht weniger dringend ist es jedoch, die fortschrittsgläubigen Vogel-Strauß-Politiker unseres Jahrhunderts einmal über das Medium Bild auf die Grenzen des Wachstums zu stoßen, wie ich das mit meinem Verkehrsfenster versuche, denn die verbalen Warnrufe von Wissenschaftlerteams sind ja ungehört verhallt. Vielleicht kann noch in Räumen, in denen über die Schöpfung nicht nur als Ausbeutungsobjekt nachgedacht wird, sondern auch als Gegenstand, den uns Gott vorübergehend in Obhut gegeben hat, der Groschen fallen. Wer nicht in dem unentwirrbar anmutenden Straßenknäuel des kartographischen Ausschnittes auch ein Symbol unseres wahnwitzigen Umgangs mit der Erdoberfläche erblickt, und wem nicht bei der Heraushebung des Halteverbots-Schildes die Rastlosigkeit unseres von Hektik regelrecht entstellten Alltags in den Sinn kommt, der befindet sich wahrscheinlich schon im Strom der Davongerissenen.

Die Kirchen sollten jeden, der sich weigert – ob nun per Wort oder per Bild -, an der allgemein üblichen Augenwischerei über die noch verbleibenden Auswege mitzuwirken, wie ihren Augapfel hüten. So wäre es auch besser, wenn das FOLLOW ME in diesem Entwurf – da wir schon von noch verbleibenden Auswegen reden – nicht nur als stellvertretendes Signal für den Flugverkehr verstanden würde.

Der Fall Heidelberg zeigt, daß evangelisches Denken anscheinend noch weit davon entfernt ist, Bewußtmachungen zuzulassen, nichtsdestoweniger aber notwendig sind.

Viertens:

Über das geschichtlich gewachsenen Mißverhältnis insbesondere der protestantischen Kirche zum Bild, später dann erst zum Phänomen Kunst, steht genug Literatur zur Verfügung. Ich brauche das hier nicht neu auszuwalzen.

Aber ein paar knappe Anmerkungen sind vielleicht doch angebracht. Zugrunde liegt diesem Mißverhältnis jedenfalls ein ziemlich kompliziertes Geflecht aus östlichen und westlichen Einflüssen. Die Calvinisten, denen man das Dilemma ja gerne ganz in die Schuhe schiebt, sind darin nur ein winziges Glied. Zwar trat Calvin diesbezüglich sicher als der radikalste auf, – die entscheidende Rückendeckung jedoch bekam er aus den Traditionen des Platonismus, des Neuplatonismus und der Stoa. In ihnen spielt die Leibfeindlichkeit einen nicht zu unterschätzende Rolle. Auch die gnostische Philosophie, die ihre Wurzeln ja in antiken Theologien hat, leistete dazu ihren Beitrag. – Später war es dann Karl der Große, der mit seinen „Libri Carolini“ neue Bild-Umgangsregeln einführte. Bilder waren für ihn hauptsächlich zur Belehrung der Armen da. Und während noch für Johannes Damascenus das Bild selbst Paradigma des Heiligen ist, wird es bei den fränkischen Theologen auf die „heiligen Dinge“, des res sacrae reduziert. Damit war bedauerlicherweise für den Reliquienkult grünes Licht gegeben.

Die Folgen dieser konfessionellen Streitereien bewirkten schließlich, daß sich die in Frage gestellte Sinnenfreude bei den Protestanten in die Musik verkroch, und daß bei den Katholiken die Rechtfertigung des Bildes nunmehr in der Propaganda Fidei gesucht wurde. Mit dieser Verzweckung war unvermeidlich auch die Verflachung des Bildes eingeleitet, denn Kunst als Werbemittel kann sich Ambivalenz und Hintergründigkeit natürlich schlecht leisten – undn den vielzitierten „Armen im Geiste“ hat man die Fähigkeit, auch mit den verborgeneren Schichten eines Bildwerkes fertig zu werden, offensichtlich schon damals abgesprochen.

Das Umschlagen der Bildfeindlichkeit in Kunstfeindlichkeit geht aber im wesentlichen auf das Konto des 19. Jahrhunderts. Daß Hegel die Kunst als Nachfolger der Religion sehen wollte. Hat sich das Klima für das Gedeihen der Kunstfeindlichkeit maßgeblich mitbestimmt.

Die Spielart der christozentrischen Leibfeindlichkeit nun ist zweifelsohne auf das systematische Züchten eines unsere Sinne in Frage stellenden schlechten Gewissens zurückzuführen. So kann es nicht verwundern, daß die durchaus auch vorhandene genüßliche Dimension von Kunst, sektiererisch verteufelt und verabsolutiert, letztlich dafür herhalten mußte, Kunst als sträflichen Luxus oder als Sünde abwerten zu können.

Es gab Christen, die sich am liebsten die Augen ausgerissen hätten, weil im 1. Brief des Johannes, Kap. 2, Vers 16 zu le- sen steht: „Denn alles, was in der Welt ist: des Fleisches Lust und der Augen Lust . . ., ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.“ Im Sendschreiben Jesu Christi an die Gemeinden von Laodizea und Philadelphia steht aber auch, daß wir unsere Augen nicht wegzuwerfen brauchen, sondern sie durch den Geist heiligen, d. h. reinigen lassen sollen. Zitat: „und salbe deine Augen mit Augensalbe, daß du sehen mögest.“ Dieses vom Geist ge- reinigte Sehen hinterläßt dann die Verfassung, von der in Titus 1, Vers 15 die Rede ist: „Dem Reinen ist alles rein.“

Aus der Möglichkeit, durch unsere Sinne auch mit dem Verwerflichen in Berührung zu kommen, entwickelte sich nach und nach eine reformierte Sack- und Asche-Mentalität, die aus der Tatsache, auch immer wieder einmal in Schuld verstrickt werden zu können, allmählich eine Theologie der Angst inszenierte. Die Sinnesorgane werden dort nicht als kostbare Erkenntnis-Werkzeuge, sondern als potentielle Fallen angesehen. – Das ist ein absolut heidnischer Zug, und die damit ins Leben gerufene Angst ist die uns in der Sprache überlieferte Heidenangst. Menschen dieser Gesinnung sind eigentlich pausenlos auf der Flucht. Sie leben nicht im Bewußtsein der Begnadigung, sondern in dem der Ausweglosigkeit, der anstehenden Hin-Richtung. In der daraus resultierenden Vanitas-Perspektive kann Kunst selbstverständlich weder als Lebensspender noch als Sprungbrett zur Wahrheit verstanden werden.

In dem Computer-Fenster z. B. steht ganz unten – grünblau geschrieben – eine Nachricht, die auf den ersten Blick ziemlich albern anmutet: ,,1982 Compu-ter in den USA zum Mann des Jahres gewählt‘: “ Nur ein Gag? – Ich denke nicht. Hier kommt nämlich, nach meiner Überzeugung, genau das zum Tragen, was durch die sinnenfeindliche Haltung einer weltabgewandten christlichen Ethik seit langem vorbereitet worden ist. – Ein technisches Konstrukt, dessen Handlungen weder von Emotionen, noch von Sinneseindrücken irritierbar oder korrigierbar sind, wird nunmehr zum Ideal erhoben. – Das Totsein ist es, wonach sich demnach der seiner Sinnesorgane müde gewordene Mensch sehnt

In dem Computer-Fenster z. B. steht ganz unten – grünblau geschrieben – eine Nachricht, die auf den ersten Blick ziemlich albern anmutet: ,,1982 Compu-ter in den USA zum Mann des Jahres gewählt‘: “ Nur ein Gag? – Ich denke nicht. Hier kommt nämlich, nach meiner Überzeugung, genau das zum Tragen, was durch die sinnenfeindliche Haltung einer weltabgewandten christlichen Ethik seit langem vorbereitet worden ist. – Ein technisches Konstrukt, dessen Handlungen weder von Emotionen, noch von Sinneseindrücken irritierbar oder korrigierbar sind, wird nunmehr zum Ideal erhoben. – Das Totsein ist es, wonach sich demnach der seiner Sinnesorgane müde gewordene Mensch sehnt

Fünftens: Daß etwas Unterschätztes leicht auch für etwas Überflüssiges gehalten werden kann, liegt auf der Hand.

Dieser Fehleinschätzung zufolge hat sich das Spektrum christlicher Nächstenliebe in erster Linie auf die Weitergabe materieller Güter eingependelt. Es ist zwar richtig, daß uns Jesus Christus die Nächstenliebe als das Non plus Ultra seiner Botschaft ans Herz gelegt hat, aber er hat nie gefordert, daß sich diese Liebesdienste ausschließlich auf das leibliche Wohl unserer Mitmenschen zu konzentrieren hätten: ich wenigstens konnte das in der Bibel nirgendwo finden. Dennoch beherrscht das „Brot für die Welt“- Denken fast die gesamte Altruistik der Kirchen. Die Tatsache, dass der Mensch aber nicht vorn Brot allein lebt, scheint zum alten Eisen geworfen worden zu sein.

Ich denke, die Nächstenliebe ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie den Carepaket-ldeologen überlassen sollte. Tätige Zuwendung beinahe nur mehr in Aufbesserungsaktivitäten der materiellen Dimension zu erblicken, ist m. E. der Anfang echter Lieblosigkeit und Menschenverachtung. Und weil man sich ja zudem beauftragt fühlt, hauptsächlich für die „Armen im Geiste“ da sein zu müssen, fällt die Kunst wieder unter den Tisch. Denn: was soll schließlich geistige Nahrung für Menschen,denen dafür das entsprechende Organ fehlt? Man übersieht bei dieser Art zu argumentieren leider allzu leicht – vielleicht auch manchmal allzu gerne – den Wortlaut des griechischen Textes. Da steht nämlich für den Begriff „Arme“ ein Wort – tuchos heißt es -, was man meines Wissens ebenso gut mit Bettler übersetzen kann. Die „Armen im Geiste“ würden sich dann plötzlich in Bettler verwandeln, in solche also, die nach geistiger, besser nach geistlicher Nahrung besonders verlangen, die ausdrücklich darum bitten. Weshalb also die Weitergabe geistiger Güter von den Kirchen bisweilen so unterschätzt und vernachlässigt wird, ist mir unbegreiflich. In meinem Agape-Verständnis ist das jedenfalls nicht unterzubringen.

Wie bereits schon erwähnt:

Mit der Musik ist man in den Kirchen

Gott sei Dank etwas pfleglicher umgegangen.

Deshalb ist sicher auch mein Musikfenster bei den Haßtiraden in Heidelberg relativ glimpflich davongekommen. – Zwar bestanden auf Seiten einer in unseren Arbeitsausschuß delegierten Amtspersonen allergrößte Bedenken gegen die Cage-Partitur, denn Cage müssen wohl ein paar biographische Daten anhängen, die von einer immerhin auch waffensegnenden Kirche anscheinend nicht verziehen werden können, aber das Urteil der Häresie hat mir dieser Entwurf wenigstens nicht beschert: dafür konnten alle anderen besser herhalten.

Bei bildender Kunst – und sei sie noch so herausforderungslos – spielt jedoch das schwer verdiente Geld – ganz im Gegensatz zur Anschaffung zum Beispiel von Orgeln – allemal eine entscheidende Rolle, aber eben die traurige – des spekulativen christlichen Ethos. Und spätestens bei dem Ansinnen, sich einem zeitgenössischen Bildwerk zuzuwenden, fällt der Mehrheit grundsätzlich ein, dass dieses damit doch eigentlich rausgeworfene Geld wirklich für etwas Besseres hätte verwendet werden können …

Hier einmal dazu einige Sätze aus Matth. 26: „In Betanien war Jesus bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens trat eine Frau an Jesus heran. Sie hatte ein Fläschchen mit sehr wertvollem Salböl; das goß sie Jesus über den Kopf. Die Jünger waren empört darüber. „Was soll diese Verschwendung?« sagten sie. »Dieses Öl hätte man teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können!«“ Soweit so – naja …

Das Biologiefenster wird von der asymetrisch plazierten ornamentalen Doppelhelix der Desoxyribonucleinsäure einenomme, der chemischen Grundlage allen Lebens.

Das Biologiefenster wird von der asymetrisch plazierten ornamentalen Doppelhelix der Desoxyribonucleinsäure einenomme, der chemischen Grundlage allen Lebens.

Gegen die Blindheit seiner Nachfolger kämpfte selbst Christus schon vergebens. Nach wie vor gießen die Christen den Bedürftigen lieber etwas über die Mägen, als über das Haupt; was ja ursprünglich auch einmal als Hauptsache gedacht war. Eine Tragödie für sich, denn das spezifische Kapital, das Gott den Menschen mit auf den Weg gab, ist doch im caput eines jeden zu suchen, also ganz oben – selbstverständlich auch in der Wertskala des Schöpfers. – Wenn wir diesem Hauptgegenstand Gottes etwas vorenthalten, was dazu führen könnte, ihn wieder in Ordnung, in Seine Ordnung zurückzubringen, dann zählt das nach meinem Dafürhalten zu den eigentlichen Kapitalverbrechen. – Nur weil es dort – in unseren Köpfen nämlich, wo übrigens auch der Sitz unseres Gewissens ist – nur weil es dort so drunter und drüber geht; steht es um unsere Erde so schlimm. Die Ursachen müssen endlich von den Kirchen wieder angegangen werden und nicht nur die Wirkungen. Mit ein auch nur ein wenig Symptomtherapie werden wir an unsrem Ist-Zustand nichts, aber auch gar nichts mehr ändern! – Davon bin ich fest überzeugt.

Zurück zum Thema von Punkt 5, d.h. dem kausalen Zusammenhang von Glück und äußerlicher Bedürfnisbefriedigung.

Mir hat neulich jemand erzahlt und der Betreffende ist ein ausgesprochen scharfer Beobachter -, dass er in dem von Armut und Hunger schwer geplagten Kalkutta an einem Tag mehr lachenden und singenden Menschen begegnet ist, als in Frankfurt während eines ganzen Jahres. Was der Mensch .also primär braucht, und zwar nötiger denn je, ist, dass er von der Decke befreit wird, die sich bleischwer über seinen Geist gelegt hat; und die Künste könnten – außer dem selbstverständlich unerläßlichen und absolut zentralen Aufklärungsauftrag der Kirchen – einige PS dafür zur Verfügung stellen.

Sie haben sich mit Sicherheit während des heutigen Tages auch darüber Gedanken gemacht, was es denn mit den Freiheiten und Abhängigkeiten christlicher Kunst so auf sich habe: das stand ja offiziell zur Diskussion. – Ich kann nur hoffen, Sie sind auch darauf gestoßen, dass die von den Kirchen angebotenen Freiheiten in erschreckendem Maße der ,Kunst‘ eingeräumt werden, die sich entweder historisierend, anbiedernd oder inhaltlich indifferent verhält.

Erscheint dagegen einmal das, was von Christen eigentlich begrüßt werden müßte, aber doch wohl eher von ihnen gemieden wird wie die Pest, unerwartet vor ihren Augen, dann werden sie rabiat! Ich darf noch einmal auf meine beiden Chorfenster-Entwürfe zurückkommen und damit konkret werden: Eine beachtliche Anzahl von Christen, an das Blutopfer des Herrn bis zur Begriffsentleerung gewöhnt, lesen und hören zwar immer wieder von dem Blut, das auf Golgatha floß (nicht tröpfelte), aber wenn das in der Schrift Überlieferte – die Wahrheit über diesen Vorgang – auch vom Maler wahrgenommen und nicht verharmlost dargestellt wird, halten sie es plötzlich mit der grölenden Meute, wie weiland vor Pilatus. –

Oder: Ein kleines Fragezeichen über dem Wörtchen „wir“ aus dem Satz „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ kann Kirchgänger tödlich beleidigen. Es hat sich nichts geändert; an das Fluchholz auf Golgatha wurde damals nicht allein ein revolutionärer Mann namens Jesus geschlagen, sondern nichts Geringeres als die Wahrheit; die hat man dort hingerichtet, zumindest hinzurichten gehofft. Und wenn sie irgendwo einmal wieder auftaucht, meinetwegen in einem Fragezeichen über dem „wir“ oder in etwas mehr Blut, als dem Otto-Normal-Verbraucher angenehm, dann kriegt sie ganz einfach wieder ein paar Nägel durch die Hände.

Das, was ich während des 10jährigen Heidelberger Fensterstreites über die wirkliche Befindlichkeit der christlichen Kirchen – besonders ihrer Karteileichen – in Erfahrung bringen musste, ist – es tut mir aufrichtig leid, Ihnen hier nichts Positiveres mitteilen zu können – alarmierend.

So viel zu den Freiheiten christlicher Kunst!

Was noch bliebe; wäre eine Bemerkung zu ihren Abhängigkeiten. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass ich wenigstens während der vielen Jahre, die ich nun schon mit dem Auftraggeber Kirche arbeite, noch nie das Gefühl hatte, von christlichen Bildmaßstäben – von guten oder miserablen – in irgendeiner Form abhängig zu sein. Wo immer und wann immer man mir das Maul stopfen und mir ein nicht auf meinem Mist gewachsenes Credo überstülpen wollte, habe ich den Hut genommen und bin gegangen. Auch das übliche Herumpopeln in bereits fertigen Entwürfen ließ ich nie zu. Ich habe mich grundsätzlich vor Beginn meiner Arbeit in Gespräche eingelassen und nach den individuellen Gegebenheiten einer Gemeinde erkundigt. War das mir Mitgeteilte für mein jeweiliges Vorhaben nicht ergiebig oder vielleicht sogar behindernd, habe ich mich schleunigst davon gelöst. Auch die Räume, auf die ich einzugehen hatte, waren für mich eher Herausforderungen als Einengungen. Mit dem hier gezeigten Fenster für die Flughafenkapelle in Frankfurt – und dieser Raum war wirklich nicht gerade ein umwerfendes Stimulans für mich – ist das nicht anders gewesen. Es wäre meines Erachtens ein Armutszeugnis, sich als Künstler durch das bloße Vorhandensein von Inhalten oder Bauformen irgendwie eingeengt, vielleicht sogar vergewaltigt zu fühlen. Vom Künstler sind ja nicht schlappe Beipflichtungen gefragt, sondern Antworten auf Wirklichkeiten, auch wenn ihm diese Wirklichkeiten noch so fremd sind. Und ergibt es sich, dass er einem Bauwerk oder einem Inhalt von Herzen zustimmen kann, dann fällt Ihm dabei mit Sicherheit auch keine Zacke aus der Krone.

Ein großer Teil zutiefst wesentlicher Kunst ist Affirmation. Ich will damit lediglich sagen, dass sich Kunst keinesfalls nur ereignet, wenn jemand per Bild oder per Wort nörgelt und verneint. Auch Zustimmung untergräbt selbstverständlich nicht die für jede künstlerische Botschaft unverzichtbaren Oualitätskriterien.

Abschließend nun, nachdem ich einige gewiß abstoßenswerte Gepflogenheiten der Kirchen frontal auf die Hörner genommen habe, noch ein paar konstruktive Vorschläge. Vielleicht können sie Anstoß sein, das bisher Unterbliebene ins Visier zu nehmen und dem aus unseren Kirchen ausgestoßenen Kunstwerk wieder eine Heimstatt zu bereiten.

Was die Kirchen dafür tun müssen – das Tun ist bei mir übrigens ganz dick unterstrichen –

wäre, meiner Ansicht nach, folgendes:

1. Sie, d.h. die Kirchen, müssen es zunächst wollen. Ohne das kann nirgendwo etwas passieren – und auch das leidige Geld ist erfahrungsgemäß nur dann vorhanden, wenn man etwas unbeirrbar will.

2. Vor jedem sinnvollen Schritt muß erst einmal herausgefunden werden, wo sich denn die unerwünschten Bremsklötze – in unserem Falle also im Triebwerk der kirchlichen Kultur hauptsächlich befinden. Sind die bestehenden Gesetze und Empfehlungen miserabel, oder die Amtspersonen, die mit ihnen nicht umgehen können – oder wollen?

3. Richten Sie in Ihren Haushaltsplänen ein unantastbares Budget für Kunstankäufe ein und schöpfen Sie es dann auch aus. Nachdem das Baufieber der Kirchen merklich abgeklungen ist, müssten eigentlich wieder namhaftere Summen für die Künste aufzutreiben sein.

4. Fallen Sie nicht auf jeden Sonntagsmaler aus Ihrer Nachbarschaft herein und vergeuden Sie nicht mögliche neue Chancen an Dilettanten. – Das Öl, was wir unserem Herrn über das Haupt gießen, muss schon duften. Es muss das Kostbarste sein, dessen wir habhaft werden können.

5. Damit Sie nicht auf die zur Zeit vorherrschenden innerkirchlichen Maßstabslosigkeiten in Sachen Kunst angewiesen sind und sich deswegen vielleicht handlungsunfähig fühlen, berufen Sie Fachgremien, bestehend aus Museumsdirektoren, Künstlern und Kunstkritikern von Format. Lassen Sie kompetente und nicht nur gutwillige Leute für sich arbeiten und Entscheidungen treffen. Bis die Kirchen einmal wieder selbst in der Lage sind, ihre kulturellen Belange in die Hand zu nehmen, dürften Generationen vergehen. – Haben Sie keine Bedenken, dadurch etwa den lntentionen der Welt zu verfallen. Gute, integere Kunst, auch wenn sie außerhalb der Kirchen entsteht, ist immer für den Menschen da, selbst wenn sie ihm hart zusetzt.

6. Nehmen Sie Künstler und Kunstwissenschaftler fest in das Ausbildungs-Programm Ihrer Theologen auf. Die besten sind dafür gerade gut genug. Damit das anlaufen kann, wäre zunächst einmal eine Art Krisenstab aus zuständigen Persönlichkeiten beider Lager zu bilden: aus dem der Kunst und aus dem der bildoffenen Theologen.

7. Um den üblichen Irrgängen der Pfarrer im Bereich Kunst effizient entgegentreten zu können, setzen Sie umgehend fachlich hochkarätige Kommissionen ein, die Sie aber unbedingt mit handfesten Kompetenzen ausstatten müssen.

Anders ist den verbreiteten Kitschanschaffungen, in beiden Kirchen höchstwahrscheinlich nicht mehr beizukommen. Mit ein paar läppischen Empfehlungsrechten, mit denen eine Handvoll bereits bestehender Gremien seit Jahren hoffnungslos operiert, können Sie aus einer Wüste keinen Garten machen.

Jetzt verabschiede ich mich von Ihnen mit einem Grund-Satz aus der Antike – ich glaube, er ist von Demosthenes. Dieser Satz, aktuell wie schon vor 2000 Jahren, und den Maßstäben der Kirchen sicherlich nicht zuwider, lautet: „Kunst ist, zweierlei zu vermeiden: den Aberglauben und den Zufall.“

Sie können sich darauf verlassen, dass dies genauso gut für den Umgang mit Kunst gilt.