Alle europäischen Nationen definieren ihren Charakter und ihre Eigenständigkeit über die Auseinandersetzung mit historischen Aggressoren. Da diese in Nachbarländern oft als militärische Helden verehrt werden, steckt in solchen Geschichtsbildern seit jeher ein großes Konfliktpotential. Ein Konsortium, das interdisziplinär und mit einer gesamteuropäischen Perspektive arbeitet, analysiert die Deutungen fremder und landeseigener Aggressoren

Alle europäischen Nationen definieren ihren Charakter und ihre Eigenständigkeit über die Auseinandersetzung mit historischen Aggressoren. Da diese in Nachbarländern oft als militärische Helden verehrt werden, steckt in solchen Geschichtsbildern seit jeher ein großes Konfliktpotential. Ein Konsortium, das interdisziplinär und mit einer gesamteuropäischen Perspektive arbeitet, analysiert die Deutungen fremder und landeseigener Aggressoren

In fast allen Ländern Europas bleibt der vergangenheitspolitische Fokus auf auswärtige Aggressoren und die Opfer der eigenen Nation gerichtet. Dabei wird häufig jene Gewalt ausgeblendet, die ein Aggressor aus dem eigenen Staat anderen Völkern angetan hat. Selbst in Deutschland war die Verantwortung für Völkerkrieg und -mord nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 nicht umgehend ein gängiges Grundnarrativ.

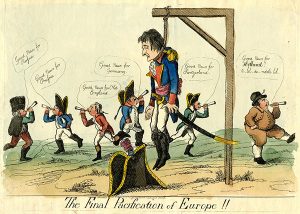

Noch deutlich später drang die Kriegsführung im Ersten Weltkrieg oder der Umgang mit Kolonien ins allgemeine Bewusstsein. Paradigmatisch für Europa sind auch die unterschiedlichen Interpretationen der napoleonischen Kriege: Im Jahr 2015 verhinderte Frankreich, dass belgische Gedenkmünzen zur Erinnerung an die Schlacht bei Waterloo geprägt wurden, die für andere Völker einen wichtigen Teil der Befreiungskriege darstellt. Ziel des Förderprojekts ist es, das Nachwirken und die aktuelle Präsentation zentraler historischer Akteure in Europa in ihrer bi- und multilateralen Wahrnehmung zu untersuchen.

- Prof. Dr. Thomas Maissen, derzeit Deutsches Historisches Institut, Paris (Frankreich), ab Herbst 2023 Universität Heidelberg

- Prof. Dr. Stefan Berger, Universität Bochum

- Prof. Dr. Diana Mishkova, Centre for Advanced Study, Sofia (Bulgarien)

- Prof. Ilaria Porciani, Universität Bologna (Italien)

- Prof. Dr. Balázs Trencsényi, Universität Budapest (Ungarn)