Vor 40 Jahren sank Willy Brandt vor dem Warschauer Denkmal für ermordete Juden auf die Knie – eine bis heute umstrittene Geste.

Große Gesten sagen oft mehr als tausend Worte. Aber sie können auch erklärungsbedürftig sein. So verhält es sich bis heute mit Willy Brandts Kniefall von Warschau, der sich am Dienstag zum 40. Mal jährt. Das Bild ist im kollektiven Gedächtnis verankert wie nur wenige des vergangenen Jahrhunderts. Bundespräsident Christian Wulff reist aus diesem Anlass nach Polen. Fragen sind geblieben: War die Demutsgeste Brandts am 7. Dezember 1970 geplante Inszenierung? Spontaner Akt? Und an wen richtete sie sich?

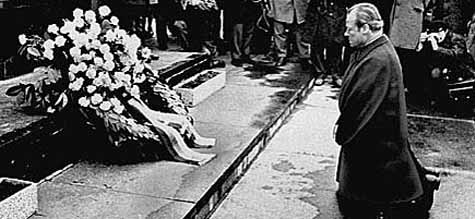

Ein Bild, das um die Welt ging: Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Getto in Warschau, das den Helden des Getto-Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. "Vielen stockte der Atem …"

Willy Brandt schildert im Nachhinein das Geschehen zwar als „zwar hoch emotional, zugleich aber ein eher schlichter Vorgang: Am Abgrund der deutschen Geschichte“, erinnert sich Brandt später, „und unter der Last von Millionen Ermordeter tat ich das, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“ Und so sinkt der deutsche Regierungschef vor dem Denkmal für die im Warschauer Ghetto von den Nazis ermordeten Juden auf die Knie.

Die Delegationsmitglieder sind verblüfft, vielen stockt der Atem. Selbst Journalisten verstummen. Selten wirkte eine Geste dermaßen stark, urteilt Egon Bahr, schon damals ein erfahrener Politprofi und enger Vertrauter Brandts.

Hier wird Geschichte geschrieben – ahnen die dabei waren. Doch welche? Brandt ist im Dezember 1970 in die polnische Hauptstadt gekommen, um den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen. Das Dokument ist ein Kernelement der „Neuen Ostpolitik“, die der Chef der sozialliberalen Bundesregierung gegen den erbitterten Widerstand der Unionsparteien forciert. „Wandel durch Annäherung“ lautet der Leitsatz der außenpolitischen Strategie, die mit dem Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 ihren Durchbruch feiert und 1972 in den Grundlagenvertrag mit der DDR mündet.

Manche Polen glauben, ihr eigenes Leid werde vernachlässigt

Der Warschauer Vertrag soll nach all dem Leid, das der von den Deutschen entfesselte Weltkrieg über die Menschen gebracht hat, die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen vorantreiben. Er bestätigt auch die Oder-Neiße-Grenze, obgleich die endgültige Regelung einem Friedensvertrag vorbehalten bleibt.

In Polen regt sich Enttäuschung über diese Einschränkung. Vor allem aber empört der Passus viele deutsche Vertriebene und die ihnen verbundene konservative Opposition. Doch trotz der Widerstände in beiden Ländern unterzeichnen Brandt und der polnische Ministerpräsident Josef Cyrankiewitsch das Papier an jenem denkwürdigen 7. Dezember – ein zweifellos mutiger Schritt. Nur ein Jahr später erhält Brandt den Friedensnobelpreis. Der Kanzler habe „im Namen des deutschen Volkes die Hand zur Versöhnung zwischen alten Feindländern ausgestreckt“, argumentiert das Nobelkomitee.

Zum Symbol dieser auf Verständigungspolitik wird der Kniefall. Allerdings ist Brandt vor dem Mahnmal für die ermordeten Juden auf die Knie gesunken. Am Grab des Unbekannten Soldaten dagegen hat er zuvor in einer eher alltäglichen Geste nur Blumen niedergelegt.

Manche Polen nehmen dies bis heute wahr. Sie sehen ihr eigenes Leid in die zweite Reihe gedrängt. Die Tatsache, dass nicht wenige Menschen im Westen die Revolte im jüdischen Ghetto von 1943 mit dem Warschauer Aufstand der polnischen Untergrundarmee 1944 verwechseln, tut ein Übriges. Blumen für die einen, ein Kniefall für die anderen: Sind die Gesten Zufall oder Absicht?

Brandt weist später die These einer bewussten Inszenierung zurück: „Ich hatte nichts geplant, aber ich hatte das Gefühl, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Mahnmal zum Ausdruck bringen zu müssen.“ Für den Friedenspolitiker sind der Holocaust und Hitlers Vernichtungskrieg in Osteuropa selbstverständlich nicht ein und dasselbe, aber auch kaum zu trennen. „Nirgends hatten die Menschen so gelitten wie in Polen“, schreibt Brandt später. „Die maschinelle Vernichtung der Judenheit aber stellte eine Steigerung der Mordlust dar.“

Galt die Geste allen Opfern der Nazis?

Trotz dieser Differenzierung, die Brandt selbst betonte, stößt der konservative Münchner Historiker Michael Wolfssohn mit seiner These, der Kniefall habe sich in erster Linie an Israel und die Juden gerichtet, auf breiten Widerspruch. Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum Beispiel sagt: „Die zentrale Frage war der Umgang mit den ehemaligen Kriegsgegnern im Osten.“ So sehen es 1970 auch die meisten Bundesbürger, die sich genau deshalb mehrheitlich skeptisch über den Kniefall äußern. Die Hälfte der Deutschen findet die Geste damaligen Umfragen zufolge „übertrieben“.

Der polnische Intellektuelle Adam Krzeminski dagegen geht in seiner knappen Interpretation noch weiter als Weizsäcker: „Der Kniefall galt allen Opfern des Nationalsozialismus.“ Tatsächlich hat Brandt selbst seine Geste „am Abgrund der deutschen Geschichte“ wohl so verstanden. Und doch bleibt sie erklärungsbedürftig – bis heute.

17.Dez..2010, 12:04

Man tut sich hierzulande schwer mit der Unterscheidung von Ursache und Wirkung, mit der Abgeltung begangenen Unrechts. Wenn gelegentlich »tätige Reue« gerühmt wird, so gleicht das der Verleihung eines Preises an einen Dieb als Belohnung dafür, dass er das Diebesgut zurückerstattet hat. Wann hätte man gehört, dass die Profiteure des Unrechts dessen Opfer von sich aus entschädigt hätten, ohne dazu – vor allem durch die öffentliche Meinung im Ausland – gezwungen gewesen zu sein? Wer Vorteile daraus bezieht, dass andere ermordet, verfolgt, diskriminiert werden, findet stets Gründe, sein Handeln positiv zu bewerten. Deshalb ist es vergebliche Liebesmüh, die Vorteilsnehmer durch Argumente von ihrer Schuld überzeugen zu wollen. Sie fühlen sich im Recht und genießen weiterhin die Folgen ihrer Schandtaten.

Das Alibi liefern ihnen die Schuldlosen. Zum Beispiel der damalige österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky, Sohn eines antifaschistischen Arbeiters, der 1991 (!) als erster offizieller Vertreter Österreichs die Mitschuld von Österreichern an den Verbrechen des Nationalsozialismus eingestanden hat. Zum Beispiel Willy Brandt und sein Kniefall im Warschauer Ghetto. Er hat stellvertretend für die Reulosen eine unvergessene Geste vollzogen. An Festtagen wird daran erinnert. Am Stammtisch abends lachen diejenigen, deren Schuld Willy Brandt auf sich genommen hat.