Der 2007 gestorbene amerikanische Philosoph (Bild) Richard McKay Rorty hat ein imposantes Werk hinterlassen, das bis heute weltweit gelesen wird. Sein privates Leben war voll von – meist sympathischen – Widersprüchen. Als Rorty 1998 einen Ruf von Virginia an die Stanford University im Silicon Valley annahm, war diese Überraschung der «New York Times» einen Bericht auf der ersten Seite wert. Sehr interessierte Rorty ein Exemplar der Übersetzung von «Wahrheit und Methode», dem Hauptwerk des 2002 im Alter von 102 Jahren in Heidelberg verstorbenen Denkers Hans-Georg Gadamer. Einige an Gadamer zugesandte Kopien von Rortys durchgehenden Unterstreichungen und die mit eng geschriebenen Kommentaren vollen Seitenränder im Buch „Wahrheit und Methode“ – „hatten es auch mir angetan, Gadamer zeigte es mir bei einem meiner Besuche bei ihm in Heidelberg-Ziegelhausen.“

Der 2007 gestorbene amerikanische Philosoph (Bild) Richard McKay Rorty hat ein imposantes Werk hinterlassen, das bis heute weltweit gelesen wird. Sein privates Leben war voll von – meist sympathischen – Widersprüchen. Als Rorty 1998 einen Ruf von Virginia an die Stanford University im Silicon Valley annahm, war diese Überraschung der «New York Times» einen Bericht auf der ersten Seite wert. Sehr interessierte Rorty ein Exemplar der Übersetzung von «Wahrheit und Methode», dem Hauptwerk des 2002 im Alter von 102 Jahren in Heidelberg verstorbenen Denkers Hans-Georg Gadamer. Einige an Gadamer zugesandte Kopien von Rortys durchgehenden Unterstreichungen und die mit eng geschriebenen Kommentaren vollen Seitenränder im Buch „Wahrheit und Methode“ – „hatten es auch mir angetan, Gadamer zeigte es mir bei einem meiner Besuche bei ihm in Heidelberg-Ziegelhausen.“

Was hatten die beiden Philosophen gemeinsam?

Aus historischer Perspektive wirken die Spuren von Rortys Leser-Faszination zwar überraschend. Einunddreissig Jahre jünger als der 1900 geborene Gadamer, hatte er in der Disziplin strikt logischen Denkens eine Ausbildung zum analytischen Philosophen durchlaufen – zu einem jener Berufsintellektuellen also, die seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert die westliche Denktradition des freien (und nicht immer produktiven) Spekulierens durch Konzentration auf gleichsam technische, allein den wissenschaftlichen Spezialisten zugängliche Detailprobleme ersetzt haben. Sie opfern die Möglichkeit breiter Resonanz dem Gefühl (oder der Illusion), gewisse Arbeitsergebnisse für den kleinen Kreis ihrer Peers zu produzieren.

In diesem Kontext markierte Rorty schon jung als Herausgeber des Bandes «The Linguistic Turn» im Jahr 1967 eine Position, die seither für viele seiner Kollegen in Nordamerika und Grossbritannien irreversibel geworden ist. Sie lässt sich so umschreiben: Da wir kein sicheres Wissen über die Verfasstheit jener Welt erlangen können, auf die wir uns sprachlich beziehen, soll sich das geschulte Denken allein mit der Entstehung gemeinsamer Weltentwürfe im Sprachgebrauch befassen.

Zwar war Gadamers Ausgangspunkt die hochspekulative Rückkehr zu Kants Denken an deutschen Universitäten nach dem Ersten Weltkrieg, bis er als Freiburger Student in den Bann von Martin Heideggers Existenzialismus geriet. Dessen Geschichtskonzeption regte ihn an, Reflexionen über die Aneignung kultureller Traditionen auszuarbeiten.

Aber erst 1960 kamen sie unter dem Titel «Wahrheit und Methode» zusammen und fanden breite Resonanz als Standardwerk einer neuen Verstehenslehre.

Der Beiden Verhältnis zueinander

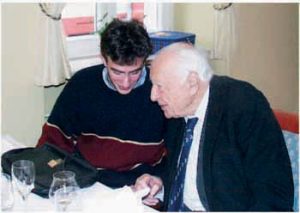

Hans-Georg Gadamer im Gespräch mit Antoine Mechler und dem das im Bild festhaltenden Jürgen Gottschling

Recht deutlich fiel der Kontrast zwischen den Persönlichkeiten der beiden Philosophen auf. Gadamer beeindruckte jeden Gesprächspartner mit unwiderstehlichem Charme. Das erklärt wohl, warum er davon ausging, dass Verständigung und Solidarität in Gesprächen allemal herzustellen seien. Wenige Wochen vor seinem Tod habe ich erlebt, wie er im Florian, seiner Heidelberger Lieblings-Weinstube einen Kollegen höflich (und wörtlich!) bat, «einmal für zehn Minuten den Mund zu halten», ohne bei seinem Gegenüber die leiseste Verstimmung auszulösen.

Sowohl Gadamer als auch Rorty verdienten die Bewunderung ihrer Studenten mit hinreissenden und immer frei gehaltenen Vorlesungen, doch in Sprechstunden und in jeder privaten Begegnung war Rorty derart gehemmt, dass unvermeidlich der Eindruck entstand, man habe ihn irritiert.

Des Einen Unsicherheit und Gadamers Charme mochten als gegenläufige Verarbeitungen ähnlicher Traumata entstanden sein. Der Vater von Gadamer, ein prominenter Pharmakologe und Universitätsrektor, herrschte mit eisernen Moralprinzipien über die Familie, während Rorty unter der sozialen Exzentrik seiner linksintellektuellen Eltern litt, so treu er auch ihren politischen Positionen lebenslang blieb.

Unsere Gegenwart

Alles, was ist, könnte auch anders sein, das Geschlecht, das Alter, die Stimmung, das System, das Begehren, die Bedürfnisse. Deshalb sehnen wir uns im Alltag eher nach verbindlichen Orientierungen als ausgerechnet nach der Offenheit von Rortys ironischem Bewusstsein oder nach Gadamers unendlichem Gespräch.

Wie eine freundliche Variante von Nihilismus wirken solche Motive angesichts der Sehnsucht nach Verbindlichkeit, angesichts einer Sehnsucht, die allerdings auch zur Matrix all der neuen politischen Fundamentalismen geworden ist. Ein philosophisch akzeptabler Rückweg zu nicht beliebigen Wirklichkeiten kommt im Konstruktivismus jedenfalls kaum in Sicht. Zwischen Kontingenz-Terror und Verbindlichkeitsnostalgie hat die intellektuelle Gegenwart deshalb inzwischen konstruktivistische Positionen abgelegt wie Karten eines Spiels, das aus der Mode gekommen ist.

Gewiss, im Elfenbeinturm des akademischen Lebens bleiben der ironische Umgang mit beliebig vielen «Begriffsrepertoires» und das «unendliche Gespräch» Tugenden, welche die Flexibilität und die Schärfe des Denkens immer neuer Generationen von Studenten herausfordern und trainieren. Nichts trägt mehr zur philosophischen Bildung bei als die Bereitschaft, Dissens zu erkennen und sich auf ihn zu einigen («to agree to disagree», wie man in den anglo-amerikanischen Kulturen sagt) – und zu dieser Überzeugung und Praxis sind Gadamer und Rorty von entgegengesetzten Ausgangspunkten gemeinsam gelangt. Sonst aber sind konstruktivistische Bücher heute wohl am besten in Garagen und Bibliotheken aufgehoben – und vom politischen Alltag isoliert.

Sie befinden sich in der Tat in einer durchaus gefährlichen (obgleich auch kaum je erwähnten) Nähe zu jener wachsenden Toleranz der Öffentlichkeit gegenüber „alternativen Wahrheiten“ und oder „Fake-News“, über die sich gerade Intellektuelle permanent beklagen. Wie will man eine harte Grenze der Nichtakzeptanz gegenüber «alternativen Wahrheiten» ziehen, wenn Begriffsrepertoires beliebig sein dürfen und jede Einigung revidierbar in der Fortführung des Gesprächs?

Ausblick

Mit ihren spätesten Publikationen näherten sich auch Hans-Georg Gadamer und Richard Rorty wieder einem Denkhorizont, der nicht konstruktivistisch war – nur fehlte ihnen die Zeit, um diese Intuitionen auszuarbeiten. Das waren im Fall Gadamers zwei bisher wenig beachtete Gespräche, in denen er die „Partizipation“ an kulturellen Meisterwerken der Vergangenheit beschrieb. Sie führe manchmal zu philosophischen Momenten, die „nie ganz zum Begriff kommen“ und uns gerade deshalb „letzte Wirklichkeiten“ ahnen lassen. Solche Ahnungen, sagt Gadamer, könnten sich auch in individuellen Begegnungen ereignen, wenn uns Wirklichkeiten – des Schmerzes, der Freude, des Denkens – an einem anderen Menschen gegenwärtig werden, gerade weil sie jenseits der Reichweite von Sprache als sozialem Medium liegen. tno