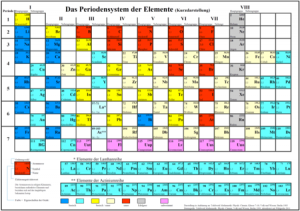

Am Dienstag, 29. Januar 2019 eröffnet die UNESCO das Internationale Jahr des Periodensystems, dessen erste Publikation sich nun zum 150. Mal jährt. Die typische Darstellungsform der chemischen Elemente ist vielen aus dem Schulunterricht bekannt: Das System „sortiert“ Elemente nach ihren chemischen Eigenschaften in Gruppen. Nur so lassen sich chemische Reaktionen kalkulieren – ohne diese Grundlage gäbe es heute keine systematische Chemie und Materialforschung. Als einer der Väter des Periodensystems der Elemente, kurz PSE, gilt Lothar Meyer, der von 1868 bis 1877 an einer der Vorgängerinstitutionen des KIT, dem Polytechnikum Karlsruhe, forschte.

Am Dienstag, 29. Januar 2019 eröffnet die UNESCO das Internationale Jahr des Periodensystems, dessen erste Publikation sich nun zum 150. Mal jährt. Die typische Darstellungsform der chemischen Elemente ist vielen aus dem Schulunterricht bekannt: Das System „sortiert“ Elemente nach ihren chemischen Eigenschaften in Gruppen. Nur so lassen sich chemische Reaktionen kalkulieren – ohne diese Grundlage gäbe es heute keine systematische Chemie und Materialforschung. Als einer der Väter des Periodensystems der Elemente, kurz PSE, gilt Lothar Meyer, der von 1868 bis 1877 an einer der Vorgängerinstitutionen des KIT, dem Polytechnikum Karlsruhe, forschte.

Bild: Mittagstischgemeinschaft mit Robert Bunsen in Heidelberg

stehend, vlnr: Robert Bunsen (* 30. März 1811 in Göttingen; † 16. August 1899 in Heidelberg), Ernest Gaupillat (Paris), Sohn von François-André Gaupillat. – (Victor Ernest G.?, Victor Blaize G.? (*1834)) Agostino Frapolli (* 1824 in Mailand?; † 21. Februar 1903 in Mailand) [1] Adolph Wagner (* 25. März 1835 in Erlangen; † 8. November 1917 in Berlin) Henry Roscoe (* 7. Januar 1833 in London; † 18. Dezember 1915 in West Horsley)

Lothar Meyer (* 19. August 1830 in Varel; † 11. April 1895 in Tübingen) Angelo Pavesi (* 11. Januar 1830 in Casalmaiocco; † April 1896 in Mailand?) [2] Friedrich Beilstein (* 5. Februarjul./ 17. Februar 1838greg. in Sankt Petersburg; † 5. Oktoberjul./ 18. Oktober 1906greg. ebendort)

sitzend, vlnr: Prof. Johann Friedrich Bahr (* 17. Juli 1815 in Wisby; † 8. Mai 1875 in Uppsala) Dr. habil. Hans Landolt (* 5. Dezember 1831 in Zürich; † 15. März 1910 in Deutsch-Wilmersdorf) Privatdozent Ludwig Carius (* 24. August 1829 in Barbis; † 24. April 1875 in Marburg) Privatdozent August Kekulé (* 7. September 1829 in Darmstadt; † 13. Juli 1896 in Bonn) Dr. habil. Leopold von Pebal (* 29. Dezember 1826 in Seckau; † 17. Februar 1887 in Graz)

Bis heute ist das PSE aus den Naturwissenschaften nicht wegzudenken

„Die Erklärung des Aufbaus des Periodensystems und damit verbunden des Aufbaus von Atomen war ein wichtiges Ziel der Quantenphysiker“, erläutert der Chemiker Professor Manfred Kappes vom KIT. „Das Periodensystem hat maßgeblich zur Entwicklung der Quantenmechanik beigetragen und dieser theoretische Ansatz wird heutzutage auch in der Materialforschung genutzt.“ Denn mit der Quantenmechanik lassen sich die elektronischen Strukturen von Atomen und Molekülen detailliert beschreiben und die Auswirkungen auf ihre physikalischen Eigenschaften und chemische Reaktionsfähigkeit modellieren. Diese Berechnungen sind die Arbeitsgrundlage der Materialwissenschaftler.

„Das Periodensystem, das viele von uns kennen, organisiert und sortiert die chemischen Elemente nach ihren Eigenschaften“, erklärt der Chemiker und Materialforscher Manfred Wilhelm vom KIT. „Daraus lässt sich ablesen, wie und ob die Elemente mit anderen Elementen reagieren, um so eine Vielzahl an neuen Molekülen und Verbindungen zu erzeugen.“ Das PSE ist somit das Rüstzeug, um die Zusammenhänge bei chemischen Reaktionen zu verstehen und ist in der Materialforschung essenziell.

„Das Periodensystem, das viele von uns kennen, organisiert und sortiert die chemischen Elemente nach ihren Eigenschaften“, erklärt der Chemiker und Materialforscher Manfred Wilhelm vom KIT. „Daraus lässt sich ablesen, wie und ob die Elemente mit anderen Elementen reagieren, um so eine Vielzahl an neuen Molekülen und Verbindungen zu erzeugen.“ Das PSE ist somit das Rüstzeug, um die Zusammenhänge bei chemischen Reaktionen zu verstehen und ist in der Materialforschung essenziell.

Im Jahr 1869 erstellten – unabhängig voneinander – der russische Chemiker Dimitri Mendelejew und der Deutsche Lothar Meyer das PSE als Ordnungssystem für damals bekannte Elemente. „Die Aufstellung des Systems war eine Leistung, die auf der Bildung eines einheitlichen Atombegriffs und einer einheitlichen Nomenklatur der chemischen Elemente aufbaute“, erläutert Dr. Klaus Nippert, Leiter des KIT-Archivs. „In diesen Punkten war die Fachwelt um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht zu allgemein anerkannten Übereinkünften gelangt“. Aus diesem Grund fand 1860 in Karlsruhe der erste internationale Chemikerkongress statt, an dem auch Lothar Meyer teilnahm. Einen ersten Entwurf des Periodensystems veröffentlichte er bereits 1864, im Jahr 1868 übernahm er den Lehrstuhl für Chemie in Karlsruhe.

Jüngste Ergänzung im Periodensystem ist das Element Oganesson mit einer Ordnungszahl von 118 und einer Halbwertszeit von 0,89 Millisekunden. Das PSE wächst stetig, neue Elemente werden an Schwerionenbeschleunigern entdeckt. Das Element mit der Ordnungszahl 1 ist übrigens – für alle, die sich nicht mehr an der Chemieunterricht erinnern – der Wasserstoff.

Im Portal „KIT-Experten“ finden Sie weitere Ansprechpartner

zu Highlights der Forschung am KIT und tagesaktuellen Themen