Von mir aufgefordert, mich zu beschreiben, zu schreiben, wer ich bin, beginne ich zu straucheln wie ein Tausendfüßler, der erklären soll, wie er seine Gehbewegungen koordiniert.

Wer sich fragt, sage ich mir aber, wer er sei, ist ja schon halbwegs neurotisiert; er gerät sich selbst ins Gehege beim Bemühen um eine Antwort. Verpflichtet er sich schonungsloser Wahrheitssuche, gerät er allzuleicht in Gefahr, sich exhibitionistisch oder auch masochistisch aufzuführen. Trachtet er hingegen danach, aus seiner Existenz das Beste zu machen und darzustellen, idealisiert und stilisiert er sich unangemessen und belügt sich selbst ebenso wie andere.

Von mir aufgefordert, mich zu beschreiben, zu schreiben, wer ich bin, beginne ich zu straucheln wie ein Tausendfüßler, der erklären soll, wie er seine Gehbewegungen koordiniert.

Wer sich fragt, sage ich mir aber, wer er sei, ist ja schon halbwegs neurotisiert; er gerät sich selbst ins Gehege beim Bemühen um eine Antwort. Verpflichtet er sich schonungsloser Wahrheitssuche, gerät er allzuleicht in Gefahr, sich exhibitionistisch oder auch masochistisch aufzuführen. Trachtet er hingegen danach, aus seiner Existenz das Beste zu machen und darzustellen, idealisiert und stilisiert er sich unangemessen und belügt sich selbst ebenso wie andere.

Was also tun?

Es gibt nur einen Weg aus diesem Dilemma, nämlich wie ich meine diesen: sich selbst als Einzelschicksal nicht allzu wichtig zu nehmen und sich stattdessen zu fragen, was möglicherweise charakteristisch gewesen sei im eigenen Leben und Erleben für die Kennzeichnung der Zeit, in der man seine Erbsenzählereien verbrachte und noch verbringt.

Wer bin ich? I c h jedenfalls weiß es nicht!

Wahrscheinlich werde ich es nie wissen, obgleich ich mich ein Leben lang bemühe, dem zu ähneln, der ich zu sein glaube. Wer sich aber seiner sicher ist, weiß nicht nur nicht viel über sich, sondern schon gar nicht, dass er nichts weiß. Wie sonst könnte er sicher sein? Weist doch jede Existenz Abgründe auf, die Schauder erregen. Sie machen uns bewusst, dass uns das Menschliche keineswegs eingeboren ist, sondern dass wir es in einem immer währenden Prozess Tag für Tag und Stunde für Stunde selbst herstellen und behaupten müssen. Wäre dem nicht so, brauchten wir wir dann Religion, Metaphysik, Kunst, Ethik und Gesetz, uns vor uns selbst und unsresgleichen zu behaupten?

Jeder lebt mit dem beträchtlichen Restrisiko der Barbarei, das er seit Urzeiten mit sich herumschleppt. Dies Restrisiko stellt doch schon seit Jahrtausenden die eigentliche Bedrohung der Menschheit dar: der Mensch ist des Menschen ärgster Feind. Und dennoch glauben wir an das Gute im Menschen und ignorieren sehenden Auges die bedenklichen Risse der menschlichen Psyche, die bereits die nächsten Katastrophen ankündigen. Warum tun wir das? Sind wir so dumm, so vertrauensselig , so illusionsbesessen oder gar so verlogen und masochistisch, dass wir alle Warnungen in den Wind der Unvernunft schlagen?

Wahrscheinlich werde ich es nie wissen, obgleich ich mich ein Leben lang bemühe, dem zu ähneln, der ich zu sein glaube. Wer sich aber seiner sicher ist, weiß nicht nur nicht viel über sich, sondern schon gar nicht, dass er nichts weiß. Wie sonst könnte er sicher sein? Weist doch jede Existenz Abgründe auf, die Schauder erregen. Sie machen uns bewusst, dass uns das Menschliche keineswegs eingeboren ist, sondern dass wir es in einem immer währenden Prozess Tag für Tag und Stunde für Stunde selbst herstellen und behaupten müssen. Wäre dem nicht so, brauchten wir wir dann Religion, Metaphysik, Kunst, Ethik und Gesetz, uns vor uns selbst und unsresgleichen zu behaupten?

Jeder lebt mit dem beträchtlichen Restrisiko der Barbarei, das er seit Urzeiten mit sich herumschleppt. Dies Restrisiko stellt doch schon seit Jahrtausenden die eigentliche Bedrohung der Menschheit dar: der Mensch ist des Menschen ärgster Feind. Und dennoch glauben wir an das Gute im Menschen und ignorieren sehenden Auges die bedenklichen Risse der menschlichen Psyche, die bereits die nächsten Katastrophen ankündigen. Warum tun wir das? Sind wir so dumm, so vertrauensselig , so illusionsbesessen oder gar so verlogen und masochistisch, dass wir alle Warnungen in den Wind der Unvernunft schlagen?

Ein Selbstporträt also: Ich schaue in den Spiegel und versuche, mir selbst zu begegnen. Siebeneinhalb Jahrzehnte irdischen Daseins, eine Kumulation von Atomen und Molekülen auf Zeit, ein organischer Kosmos, einfach organisiert und kompliziert gleichermaßen, ebenso flexibel wie störanfällig. Selbstverwirklichung? Wer verwirklicht sich schon selbst? Wer vermag das zu tun? Du lebst die Zeit, die Zeit lebt dich, sie bleibt immer Sieger: jeden Tag stirbt jedes Individuum einem Tod entgegen, wer spricht von Wiederkehr? Kein Atom geht verloren, die, nennen wir das mal so, Schöpfung kann sich das nicht leisten, deshalb quirlt unentwegt die vorhandene Materie mit der vorhandenen Energie: e = mc hoch 2 – Lichtjahre blinken uns jede Nacht an, Millionen und Milliarden Lichtjahre. Es ist kaum fassbar: Eine Lichtsekunde misst mehr als 300 000 Kilometer.

Chronos krümmt sich zur Kugel, ein Häkchen werden jedoch, das will er nicht. Panta rei – alles fließt, aber es bleibt in der Kugel. Der Mensch – die Krone der Schöpfung – jedoch krümmt sich beizeiten; er versucht wegzuschlüpfen unter der Zeit und sich einzuhaken als Ich, das sich vor dem Universum behauptet. Worin aber und wozu?

Ein Selbstporträt also: Ich schaue in den Spiegel und versuche, mir selbst zu begegnen. Siebeneinhalb Jahrzehnte irdischen Daseins, eine Kumulation von Atomen und Molekülen auf Zeit, ein organischer Kosmos, einfach organisiert und kompliziert gleichermaßen, ebenso flexibel wie störanfällig. Selbstverwirklichung? Wer verwirklicht sich schon selbst? Wer vermag das zu tun? Du lebst die Zeit, die Zeit lebt dich, sie bleibt immer Sieger: jeden Tag stirbt jedes Individuum einem Tod entgegen, wer spricht von Wiederkehr? Kein Atom geht verloren, die, nennen wir das mal so, Schöpfung kann sich das nicht leisten, deshalb quirlt unentwegt die vorhandene Materie mit der vorhandenen Energie: e = mc hoch 2 – Lichtjahre blinken uns jede Nacht an, Millionen und Milliarden Lichtjahre. Es ist kaum fassbar: Eine Lichtsekunde misst mehr als 300 000 Kilometer.

Chronos krümmt sich zur Kugel, ein Häkchen werden jedoch, das will er nicht. Panta rei – alles fließt, aber es bleibt in der Kugel. Der Mensch – die Krone der Schöpfung – jedoch krümmt sich beizeiten; er versucht wegzuschlüpfen unter der Zeit und sich einzuhaken als Ich, das sich vor dem Universum behauptet. Worin aber und wozu?

Ein Fragezeichen blickt mir aus dem Spiegel entgegen, und ich frage mich – immer und immer wieder: Was bedeuten meine Jahre, gemessen etwa am Abendstern und der Galaxie? Der Gestirne Himmel über mir und Faust in mir: Welch ein Widerspruch, den sich die Schöpfung mit dem Menschen erlaubt!

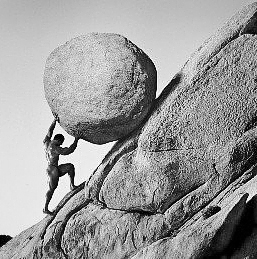

Sie lässt ihn wissen, dass er – eigentlich – nichts wissen kann, und sie ermuntert ihn dennoch, die Felsbrocken hochzustemmen an der Steilwand der Erkenntnis wie weiland Sisyphos? Glück? Der Zufall täuscht es gelegentlich vor, um den Erdenwurm nicht völlig verzweifeln zu lassen an dem Auftrag, den das Schicksal ihm zuweist.

Sie lässt ihn wissen, dass er – eigentlich – nichts wissen kann, und sie ermuntert ihn dennoch, die Felsbrocken hochzustemmen an der Steilwand der Erkenntnis wie weiland Sisyphos? Glück? Der Zufall täuscht es gelegentlich vor, um den Erdenwurm nicht völlig verzweifeln zu lassen an dem Auftrag, den das Schicksal ihm zuweist.

Das Leben währet siebzig Jahr, und wenn es hoch kömmt achtzig. Fazit: Mühe und Arbeit, im Schweiße seines Angesichts versucht der Mensch Mensch zu werden. Oder zu bleiben. Und ich kucke nochmal in den Spiegel und sage dem Kerl, der da rausschaut:

Mach hin Alter! Hast nicht mehr viel Zeit!

Und dann, dann habe ich den Spiegel vom Tisch genommen. Und ihn (und mich) in die Ecke gestellt.