Christina von Braun und Barbara Bleisch hinterfragen vermeintliche Selbstverständlichkeiten rund ums familiäre Miteinander: Vor wenigen Monaten erregte der Fall einer Frau Aufsehen, die vom Sozialamt Offenburg dazu gezwungen wurde, für ihre pflegebedürftige Mutter Unterhalt zu zahlen. Die Mutter hatte die betreffende Frau bereits als Baby in ein Kinderheim gegeben und auch danach nie wieder Kontakt mit ihr aufgenommen. Der Unterhaltsanspruch leitete sich vollständig von der Tatsache ab, dass die Mutter „der Beklagten zur Existenz verholfen“ hatte. Weiteres hatte sie nicht geleistet.

Im März 2004 entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht, dass adlige Familien anisogame Ehen nicht mehr von der Erbfolge ausschliessen durften. Lange hatte das oberste Gericht der Testierfreiheit den Vorzug gegeben vor dem «besonderen Schutz» der Ehe und Familie, den Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes garantiert. 1998 hatten die Richter noch umgekehrt entschieden und das Ebenbürtigkeitsprinzip der Hohenzollern für grundgesetzkonform erklärt.

Fälle wie diese führen vor Augen, wie uneinheitlich und verzwickt sich Institutionen und Lebensformen gestalten, die im alltäglichen Vollzug so plausibel wirken. Sie zeigen, dass wir oft selbst unsere Ideologien nicht durchschauen. Wie Walter Benjamin einst über Goethes «Wahlverwandschaften» schrieb, ragt die Familie als «ein Geschick» in die Gegenwart, selbst im Vertrauten noch fremd und archaisch. Umso verblüffender, wie intuitiv viele immer noch mit ihr verfahren zu können glauben, wie schnell Hinterfragen zum «Gender-Wahnsinn» erklärt wird. In einer Zeit, in der gerne historisch Gewachsenes zum «Natürlichen» verklärt und das je Neue als mit «unserer Kultur» unverträglich oder als Auf-den-Kopf-Stellen jahrtausendealter Tradition aufgebauscht wird, halten zwei neue Bücher zur Neugier über unsere eigene Praxis an.

Immer instabil

Christina von Brauns «Blutsbande» und Barbara Bleischs «Warum wir unseren Eltern nichts schulden» gehen beide von der Grundeinsicht aus, dass der simple Rekurs auf vermeintliche Tradition oder offensichtliche Logik unserer Verwandtschaftsstrukturen oft nur vorgegaukelt ist. Dass nicht nur die Vergangenheit dieser Strukturen wenig Stabilität bietet, sondern dass selbst ihre Gegenwart instabil ist. «Geschlechterforschung», so die Kulturwissenschafterin Christina von Braun, «theoretisiert nur die tiefgehenden Änderungen; sie ist Symptom, nicht Ursache des Wandels.»

Die Vorstellung, dass das wissenschaftliche Nachdenken über Geschlechterfragen die Praxis treibt, anstatt sie zu reflektieren, ist derzeit weit verbreitet. Die französische manif pour tous marschierte mit Plakaten gegen die Gender-Theoretikerin Judith Butler, die Philosophin sah sich in Brasilien mit Protesten konfrontiert. Der Papst warnt vor «Gender-Ideologie». Die deutsche AfD sieht in der Geschlechterforschung einen Versuch, «andere Formen des Zusammenlebens und Sexualverhaltens gleichwertig neben Ehe und Familie zu stellen».

Wir befinden uns in der Zeit, in der ein Phantasma, die symbolische Form der Blutsverwandtschaft, plötzlich mit der Realität kollidiert: Seitdem der genetische Fingerabdruck erfassbar ist, also ungefähr seit den Achtzigerjahren, lässt sich Vaterschaft ganz unsymbolisch nachweisen. Und in derselben Zeitspanne haben technische Innovationen in der Reproduktionsmedizin die Erkenntnis, dass unsere Leiblichkeit sozial konstituiert ist, augenfällig, ja unkontrovers werden lassen.

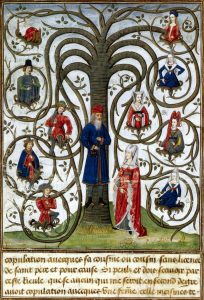

Christina von Braun verficht nun die frappierende These, dass die moderne Reproduktionsmedizin traditionelle Auffassungen der Blutsverwandtschaft nicht untergräbt, sondern vielmehr konsequent aus diesen erwächst. Für die Autorin ist unsere Fixierung auf die Blutsverwandtschaft ein Resultat der symbolischen «Polarisierung von Natur und Kultur im menschlichen Körper»: Bis heute repräsentiert unsere Geschlechtersymbolik das Männliche als Naturbeherrschung vermittels Kulturtechnik, das Weibliche als das zu Manipulierende. Nichts Geringeres als die Schriftkultur fixiert, was die nur mittelbar evidente Vaterschaft, das pater semper incertus est, offenlässt. Wie die Vaterschaft, das Gesetz, das Geld, ist Blutsverwandtschaft demnach eine gesellschaftliche Übereinkunft, weitergegeben durch symbolische Formen.

Obgleich von Postmoderne und Psychoanalyse weit entfernt, wartet Barbara Bleischs Buch mit einer ähnlich aufklärerischen Frage auf. Von Braun will zeigen, warum wir so lange Verwandtschaft als Blutsverwandtschaft verstanden haben. Bleisch will zeigen, dass wir Unrecht haben, wenn wir, wie das Offenburger Sozialamt, annehmen, Kinder schuldeten ihren Eltern etwas, nur weil sie deren Kinder sind. Sie stellt die Frage bewusst nicht als kulturgeschichtliche, sondern als philosophische. Und kommt zum Resultat, dass der Einzelne natürlich den Eltern dankbar sein kann und sogar sollte, dass Dankbarkeit den Eltern gegenüber glücklich machen und auch gesellschaftspolitisch nützlich sein kann. Dass sich aber schlicht keine Dankbarkeit als Pflicht ableiten lässt.

Das soll nicht kaltschnäuzig sein, sondern vielmehr dazu anhalten, «Familienbeziehungen als das zu sehen, was sie im Kern sind» – oft bedeutungsvoll, oft wichtig, aber eben doch divers und schwer zu verallgemeinern –, und sie von mystifizierendem Ballast zu befreien. Das Sprachspiel von der Schuld der Kinder dreht sich um eine tendenziell unabtragbare Schuld, deren Abgleichung nie genau umrissen ist und die von der moralischen Würdigkeit des Kreditgebers abhängig sein soll. Und was für eine Art Schuldner ist man, wenn man den Kredit nie bewusst in Empfang genommen hat, ja, nie die Wahl hatte, ihn nicht anzunehmen?

Bleisch spricht es nicht aus, aber die einzige Schuld, die diese Kriterien erfüllt, ist die Erbsünde – wären die Eltern also auch in dieser Hinsicht Minigötter? Aber selbst in diesem Fall hinkt der Vergleich: Anders als der liebe Gott empfangen Eltern von ihren Kindern Erfüllung und Freude. Schulden sie dafür ihren Kindern etwas? Und anders als bei Gott, der seinen direkten Schöpfungen Adam und Eva ebenso wie ihren Nachfahren in immer neuen Nachbesserungen genau erklärt, wie die Schuld abzutragen sei, wird nie erklärt, was genau Kinder ihren Eltern schulden sollen und was nicht.

Bleischs Buch geht einer einzigen Frage nach, und seine Antwort darauf steht auf dem Cover. Dennoch ist es spannend, der Philosophin beim Durchdeklinieren eines ebenso alltäglichen wie vertrackten Problems zuzusehen. Es ist wohl kein Zufall, dass Bleisch sich den theologischen, ja kulturellen Dimensionen dieses Problems weitgehend entzieht. Sowohl «Blutsbande» als auch «Warum wir unseren Eltern nichts schulden» sind implizit Plädoyers dafür, dass sich Familienleben rational erfassen lässt und dass das gefühlsduselige Zurückfallen auf traditionelle Pietät oder angeblichen Instinkt eben genaues Nachdenken und Für-sich-selber-Prüfen nicht ersetzen kann.

Barbara Bleisch: Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Hanser-Verlag, München 2018. 208 S., € 28.90.

Adrian Daub ist Professor für Literaturwissenschaften an der Stanford University.