Erich Michalka (1940-2004) war Germanist, Dramaturg, Regisseur und Schauspieler sowie Stückeschreiber. Er hinterlässt über sechzig Theaterstücke, nahezu zwanzig Hörspiel- und Filmskripte, weit über siebzig Sketche, dazu noch eine große Zahl didaktisch-programmatischer und anderer literarischer Arbeiten. Die in fünf Bänden präsentierte Werkauswahl dokumentiert eine fast fünfzigjährige Schaffensperiode und leistet einen Beitrag zur Entwicklung vom politisch-emanzipatorischen zum gesellschaftskritischen, bis hin zum historisch-analytischen Theater, wobei die märchenhaft-erzählende Parabel eine besondere Stellung einnimmt.

Erich Michalka (1940-2004) war Germanist, Dramaturg, Regisseur und Schauspieler sowie Stückeschreiber. Er hinterlässt über sechzig Theaterstücke, nahezu zwanzig Hörspiel- und Filmskripte, weit über siebzig Sketche, dazu noch eine große Zahl didaktisch-programmatischer und anderer literarischer Arbeiten. Die in fünf Bänden präsentierte Werkauswahl dokumentiert eine fast fünfzigjährige Schaffensperiode und leistet einen Beitrag zur Entwicklung vom politisch-emanzipatorischen zum gesellschaftskritischen, bis hin zum historisch-analytischen Theater, wobei die märchenhaft-erzählende Parabel eine besondere Stellung einnimmt.

Nach dem Abitur am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium und Grundwehrdienst studierte Michalka Germanistik und Philosophie an der Universität Heidelberg mit der Promotion 1968 als Abschluss. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der ersten deutschen Dichterin Hrotsvit von Gandersheim und interpretierte deren Werk als Vorläufer des epischen Theaters.

Seine praktischen Lehrjahre hatte er am Heidelberger Stadttheater. Zuerst als langjähriger Statist und Beleuchtungsassistent, Spieler kleiner Rollen und dann als Regieassistent; Hansgünther Heyme, der ihn bereits aus dieser Zeit kann und schätzen gelernt hat, widmete Michalkas Literarischem Werk ein Geleitwort.

Dies wird mit einer seiner sehr frühen Arbeit „Christoph Columbus“ (1963/64) eröffnet wobei es Michalka weniger um den erfolgreichen Entdecker und Eroberer ging, als vielmehr um den alten, inzwischen fast vergessenen Helden, der angesichts seines vergangenen Ruhms und ehemaliger Größe sich mit seiner gegenwärtigen Bedeutungslosigkeit nicht abfinden kann.

Columbus ist bemüht, sich besonders auch bei Hof wieder ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch mit einem weiteren Entdeckungsprojekt. Nunmehr in der spanischen Provinz lebend, lädt er die Honoratioren seiner Umgebung zu einem festlichen Mahl ein, es kommt jedoch lediglich eine bunt gewürfelte Gruppe von Tagelöhnern und Vagabunden. Anstelle des erhofften Prestigegewinns kommt es zu absurd-grotesken Situationen, in denen Columbus seine historischen Verdienste für die spanische Krone memoriert, während seine ungebetenen Gäste davon unbeeindruckt sich die Bäuche vollschlagen. Columbus Zeit ist vorbei, ist abgelaufen. Die vertraute Sichtweise hat Michalka mit einer fiktiven, bislang kaum thematisierten ausgetauscht.

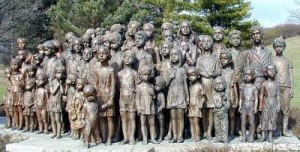

Ebenfalls ein frühes Stück ist „Lidice“ (1963), dessen Thema immer wieder variiert wird und das die unmittelbare Nachkriegsgeschichte berührt. Es handelt von Deutschen in einem tschechischen Internierungslager bei Lidice. Dort wurden von deutschen Soldaten und SS-Angehörigen als Rachemaßnahme für das Attentat auf Reinhard Heydrich 1942 in Prag alle Männer ermordetet, Frauen und Kinder in ein Lager deportiert und der Ort selbst dem Erdboden gleichgemacht. Zum Kriegsende übten Tschechen Vergeltung, indem sie in der Nähe von Lidice Deutsche in einem Lager drangsalierten. Dieses tschechische Oradour bietet heute eine Gedenkstätte. Die Gefahr als Nazi entdeckt oder gar diffamiert zu werden und der Rache der Tschechen anheim zu fallen, ist bei allen groß. Jeder versucht auf seine Weise, seine Vorgeschichte zu schönen und zurecht zu biegen.

Ebenfalls ein frühes Stück ist „Lidice“ (1963), dessen Thema immer wieder variiert wird und das die unmittelbare Nachkriegsgeschichte berührt. Es handelt von Deutschen in einem tschechischen Internierungslager bei Lidice. Dort wurden von deutschen Soldaten und SS-Angehörigen als Rachemaßnahme für das Attentat auf Reinhard Heydrich 1942 in Prag alle Männer ermordetet, Frauen und Kinder in ein Lager deportiert und der Ort selbst dem Erdboden gleichgemacht. Zum Kriegsende übten Tschechen Vergeltung, indem sie in der Nähe von Lidice Deutsche in einem Lager drangsalierten. Dieses tschechische Oradour bietet heute eine Gedenkstätte. Die Gefahr als Nazi entdeckt oder gar diffamiert zu werden und der Rache der Tschechen anheim zu fallen, ist bei allen groß. Jeder versucht auf seine Weise, seine Vorgeschichte zu schönen und zurecht zu biegen.

Historische und zum Teil auch autobiographische Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch Michalkas Opus.

Im 5. Band, der „Kleine Formen“ (Programmatisches, Sketche, Prosa und Aphorismen) anbietet, arbeitet Michalka seine frühesten Erinnerungen und Erlebnisse als Kind ab. „Was ich da sah, konnte ich kaum in Worte fassen … Nur schreibend konnte ich meine Seele davon befreien.“ Die Konfrontation mit einem stark blutenden desertierten Soldaten im eigenen Garten, die Nächte im Luftschutzkeller, schließlich das Verlassen der Heimat und der Abschied von tschechischen Spielkamaraden münden in die unterschiedliche Beschreibung von Vertreibung und Flucht aus der Perspektive eines Kindes. Da erhält die schmerzhafte Ohrfeige von der eigenen Mutter während einer Zugfahrt eine nachhaltige Bedeutung. Zum Schweigen vergattert, um nicht als Deutsche und Faschisten von den neuen tschechischen Herren erkannt zu werden, antwortet der ahnungslose Knabe auf die Frage des Schaffners nach seinem Namen mit deutschen Worten, die von der nervös-ängstlichen Mutter mit einer kräftigen Ohrfeige unterbunden werden. Es folgen Erzählungen von der Einschulung, von ungerechten und grausamen Lehrern und ähnlichen Erlebnissen.

Als frisch gebackener Dramaturg an der Landesbühne Rheinland-Pfalz in Neuwied entwickelt Michalka 1969 in einem ausführlichen Schreiben an den damaligen Intendanten seine Vorstellungen eines künftigen von ihm favorisiertenTheaters für Heranwachsende. von einem emanzipatorisch-didaktischen Kinder- und Jugendtheater. Nicht die Illusionierung durch Märchen und die Entführung in eine fiktive Welt, sondern die konkrete und reale Situation Pubertierender mit ihren Problemen und Konflikten gelte es darzustellen und diskursiv-didaktisch aufzuarbeiten. „Die Chance liegt bei den Theatern, die kontinuierlich mit dem Zielpublikum zusammenarbeiten … Die Zukunft gehört den kollektiven Ensembles. Sie arbeiten konkret daran.“

Dieses Verständnis setzte Michalka als Dramaturg und Jugendreferent am Main-Franken-Theater in Würzburg konsequent um. Mit dem gemeinsam von Schülern erarbeiteten Spektakel „Krieg ist wunderschön“, das die Verlogenheit der Erwachsenen, der Eltern, Lehrer und Politiker, aber vor allem auch der Kirche scharf und kompromisslos angeprangert, freie Sexualität und Aussteigertum propagiert, kommt es – was Wunder? – im katholisch geprägten Würzburg der 1970er Jahre zum politischen Eklat, der nicht nur den damaligen Intendanten in Frage stellt, sondern auch zur Entlassung des aufsässigen, die Jugend verführenden Dramaturgen Michalka führt. Auch überregionale Blätter, wie ZEIT und Spiegel, berichteten genüsslich. Für Michalka hatte das traditionelle, öffentlich subventionierte Theater ausgedient. Er suchte nach anderen Spielstätten. Nach einem kurzen Intermezzo als Dramaturg in Castrop-Rauxel gründet er mit dem harten Kern seiner Würzburger Akteure das mobile Kinder- und Jugendtheater „Ömmes & Oimel.“ Dieses hat heute in Köln seinen festen Sitz als „Comedia Colonia“.

Das emanzipatorische Kinder- und Jugendtheater sollte für Michalka zu einem bemerkenswerten Schwerpunkt seines theatralischen Schaffens werden.

Band 2 beinhaltet zahlreiche im Team erarbeitete Kinder- und Jugendstücke, auch mit didaktischen Anregungen ( „Ich bin der kleine Däumling“, „Die heiße Spur“, „Und ich dachte, es wäre die Sonne“, „Die Geschichten von Moritz, Charly und Lisa“, „Die Verschwörung“, „Die phantastische Geschichte von Peruccio Quack“ u.a.) Meist in Schulen nach dem Motto „Nicht im Musentempel, sondern vor Ort beim Rezipienten dargeboten, hat das Theater nach Michaelas Überzeugung dort seinen Ort und Stellenwert!“

Es waren Märchen und Legenden, die ihn hier zum weiteren theatralischen Arbeiten animierten. Neben der Bearbeitung von klassischen Vorlagen, so etwa frei nach den Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“. Aber auch „Wilde Schwäne“ und „Das tapfere Schneiderlein“, das auch als Filmskript umgearbeitet wurde. In Anlehnung an E.T.A. Hoffmann schrieb er „Sandmann“ die Kammeroper „Traumspiele“. Schließlich „Jorinde und Joringel“, das ihn ebenfalls zu einem Opern-Libretto anregte. Immer wieder faszinierte ihn die Figur von Till Eulenspiegel. Ihn findet man in Band 2 in mehreren Variationen. Auch hier ist eine Verschiebung bekannter Sichtweisen zu konstatieren. Nicht der sympathische Schelm und Komödiant, der die Leute mit seinen Streichen zum Lachen bringt, sondern ein zum Teil hinterlistiger, auch destruktiver Scharlatan treibt seine bösen Spiele. Nach langen Jahren kehrt er heim und wundert sich, dass seine Mutter ihn nicht mit offenen Armen empfängt. Er reagiert gekränkt und zerschlägt alles, was ihm in die Finger kommt. Eine andere Variation zeigt Eulenspiegel als Retter einer Gaukler- und Theatergruppe.

Daneben setzt sich Michalka auch gesellschaftskritisch intensiv mit dem Alkoholismus auseinander, präventive Stücke zur Alkohol- und Suchttherapie – auch in eigener Sache – wurden entwickelt und spielerisch umgesetzt.. Intensiv beschäftigten ihn darüber hinaus Konflikte während der Adoleszenz und der politischen Emanzipation (Band 2).

Überhaupt: politische Themen prägen seine Werke. Um ein Beispiel zu nennen: Ein ehemals radikaler Hippi mausert sich – nun in Amt und Würden – zu einem „staatstragenden“ Bürger. Seine damalige Freundin und Mutter seines Kindes hat bei ihm keine Chance mehr, ist abgeschrieben („Wie aus Hipp ein Herr wird“). Gemeinsam mit den in Band 5 abgedruckten programmatischen „Manifesten“ aus den Jahren 1969 bis 1972, aber auch die anderen Stücke stehen für sein damaliges Selbstverständnis als Autor eines emanzipatorisch-politischen und gesellschaftskritischen Theaters. Hier war er anfangs ein typischer 68er.

Als Michalka in in der Lüneburger Heide seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden hatte, ließ er sich von der wunderbaren Heidelandschaft und ihren aufgeschlossenen Menschen einnehmen und begeistern. Auch die Aura des Gifhorner Schlosses als schier idealer Ort künstlerischen Wirkens faszinierte ihn und regte ihn zu neuen Prokjekten an..

Philosophie „Bürger spielen ihre Stadtgeschichte“

Damit wurden die Gifhorner Schlossfestspiele initiiert (Band 3). Den Auftakt zur 800 Jahr-Feier machte Michalkas Historienstück „Herzog Franz“ (1995/96), in dem er auch die Hauptrolle spielte und Regie führte. Historisch geht es dabei um den mit kaiserlicher Acht belegten Regenten, der par raison und weniger par coeur Klara von Celle aus politischen Erwägungen heiratet. Alles andere, Verwicklungen und viel Liebesschmerz, ist fiktiv und bildet eine unterhaltsame Kombination von Dichtung und Wahrheit. Als konsequente Fortsetzung erschien „Weh dem, der liebt“ (1997), wiederum mit Michalka in seiner Paraderolle als den Genüssen des Lebens keineswegs abgeneigter Herzog Franz.

Weitere regionalspezifische Historienspiele folgten: Heidedramen in Anlehnung an Hermann Löns: „Der neue Krug“(1999) und “Grün ist die Heide“ (2000), aber auch Anklänge an Hofmann von Fallersleben (1998) und schließlich „Amerika, Amerika“ (2001) in Erinnerung an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert.

Historische Themen zogen Michalka in den Bann.

Neben den bekannten regionalbezogenen Stücken für das Gifhorner Festspieltheater schrieb Michalka nun zahlreiche historische Stücke. Themen waren unter anderem die zum Teil tragischen Lebensläufe der Fürstin Sybilla Auguste und der Prinzession von Ahlden aus dem 18. Jahrhundert, dann der Kampf gegen Napoleon und die Freiheitsbewegungen im Vormärz vor allem der Polen und schließlich die Revolution von 1848/49: „Waterloo“, „Für unsere und eure Freiheit“. Zahlreiche Stücke wurden als Hörspiel und vor allem auch als Filmskript verfasst. Band 5 enthält frühe Kabaretttexte sowie eine Fülle von Sketchen, meist mit historischen Themen, die in Soiréen zur Begleitung der Gifhorner Schlossfestspiele gespielt wurdent.

Analytisch-programmatische Texte begleiteten seine künstlerische Mission und sein sich wandelndes Verständnis von Theater und Dramaturgie.

Dabei erprobte er nahezu alle literarischen Gattungen: Kabarett und Sketche, Gedichte und Aphorismen, Parabeln und Märchen, Historien- und Entwicklungsdramen, Festspieltheater, aber auch Hörspiel, Film und Opernlibretto sowie Programmatisches, Prosa und Kurzgeschichten.

Michalkas umfangreiche literarische Hinterlassenschaft weist ihn als ebenso produktiven wie wachen und gesellschaftskritischen Autor aus, sei es als Journalist, Texter für das gesellschaftskritische Kabarett, sowie Stückeschreiber für das politisch-emanzipatorische (Kinder- und Jugend-) Theater und für das historisch-literarische (Festspiel-)Theater.

Erich Michalka – Literarisches Werk in fünf Bänden

Erich Michalka (1940-2004) hinterlässt über sechzig Theaterstücke, nahezu zwanzig Hörspiel- und Filmskripte, weit über

Erich Michalka (1940-2004) hinterlässt über sechzig Theaterstücke, nahezu zwanzig Hörspiel- und Filmskripte, weit über

siebzig Sketche, dazu noch eine große Zahl didaktisch-programmatischer und anderer literarischer Arbeiten.

Die hier in fünf Bänden vorgelegte Werkauswahl dokumentiert eine fast fünfzigjährige Schaffensperiode und leistet einen Beitrag zur Entwicklung des politisch-emanzipatorischen hin zum historisch-gesellschaftskritischen Theater.

Band 1: Theater, 447 Seiten

Band 2: Kinder- und Jugendstücke, 557 Seiten

Band 3: Gifhorner Schlosstheater, 469 Seiten

Band 4: Horspiele, Filme und Exposes, 566 Seiten

Band 5: Kleine Formen, 385 Seiten

Die Bände sind im Dokumentenserver der Heidelberger Universität (HeiDOK: Erich Michalka) in elektronischer Form verfügbar.

www.ub.uni-heidelberg.de

Erscheinungsjahr: 2015