Der damalige Verlagsleiter des Verlags Hoffmann und Campe, Rudolf Soelter, und der hinzugezogene Germanist und Volkskundler Otto Görner, waren 1952 mit der von Görner angeregten Überarbeitung des Manuskripts immer noch nicht zufrieden. Dass andere Menschen anders urteilen als er: das wusste Lenz. Ihn kränkte freilich die Anschuldigung, er habe bei ersten Treffen „die Atmosphäre kameradschaftlichen Verstehens“ ausgenutzt und den Verlag „ein bisschen hereingelegt“. Der Roman, schrieb Görner, „hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein“. Mit diesem Buch würde Lenz „sich masslos schaden, da helfen Ihnen auch Ihre guten Beziehungen zu Presse und Funk nicht“.

Der damalige Verlagsleiter des Verlags Hoffmann und Campe, Rudolf Soelter, und der hinzugezogene Germanist und Volkskundler Otto Görner, waren 1952 mit der von Görner angeregten Überarbeitung des Manuskripts immer noch nicht zufrieden. Dass andere Menschen anders urteilen als er: das wusste Lenz. Ihn kränkte freilich die Anschuldigung, er habe bei ersten Treffen „die Atmosphäre kameradschaftlichen Verstehens“ ausgenutzt und den Verlag „ein bisschen hereingelegt“. Der Roman, schrieb Görner, „hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein“. Mit diesem Buch würde Lenz „sich masslos schaden, da helfen Ihnen auch Ihre guten Beziehungen zu Presse und Funk nicht“.

Diese beleidigenden Zeilen haben Lenz aufgebracht, davon zeugen seine Anstreichungen in dem Brief. Und wie reagierte er? Mit Wahrhaftigkeit, mit kaltschnäuziger ironischer Einsicht. Das Selbstbewusstsein des Autors Lenz war ungebrochen, als er schrieb: Er habe eingesehen, „daß ich der Intuition beim Schreiben selbst den ,Rücken kehren‘ muß; daß ich eine ständige Selbstkontrolle beim Schreiben brauche …“. Sein Antwortbrief zeigt, dass ihm die politischen Besorgnisse des Verlags egal waren und dass er zu seinem Roman stand, mit oder ohne Publikation.

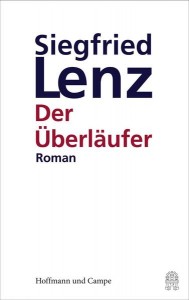

Die Nachrichten von der Ostfront sind schlecht in letzten Kriegssommer. Walter Proska aus dem masurischen Lyck wird als junger Soldat einer kleinen Einheit zugeteilt, die eine Zuglinie sichern soll und sich in einer Waldfestung verschanzt hat und. Bei sengender Hitze und zermürbt durch stetige Angriffe von Mückenschwärmen und Partisanen, aufgegeben von den eigenen Truppen, werden die Befehle des kommandierenden Unteroffiziers zunehmend menschenverachtend und sinnlos. Die Soldaten versuchen sich abzukapseln: Einer führt einen aussichtslosen Kampf gegen einen riesigen Hecht, andere verlieren sich in Todessehnsucht und Wahnsinn. Proska stellen sich immer mehr dringliche Fragen: Was ist wichtiger, Pflicht oder Gewissen? Wer ist der wahre Feind? Kann man handeln, ohne schuldig zu werden? Und: Wo ist Wanda, das polnische Partisanenmädchen, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht?

Es muss als Glück für passionierte Lenz-Leser gelten dürfen, dass die Veröffentlichung seines 1951 geschriebenen zweiten Romans aus dem Nachlass nicht in HoCas unterer Schublade verblieb sondern nun doch noch – postumer Triumph des Autors – zustande kam.

Wie der damals gerade mal 25jährige Autor mit wenigen Sätzen Atmosphäre entwirft, Landschaften als Projektionsräume des Menschlichen zeichnet und poetische Intensität schafft, hat beeindruckt.

Dass der „Überläufer“ es in der Nachkriegszeit nicht zur Veröffentlichung gebracht hat, wird heute der Angst der Verleger vor dem Widerhall der Gesellschaft zugeschrieben, schließlich erzählt Lenz die Geschichte eines Soldaten, der sich an der Ostfront in eine „Rote“ verliebt und in das Lager der Partisanen wechselt. Offenbar hat er da auch einiges aus seiner eigenen Biographie verwendet – Lenz ging nach dem Abitur 1943 zur Marine, desertierte kurz vor Kriegsende nach Dänemark und geriet dort in britische Kriegsgefangenschaft.

Wie und warum auch immer, der Lektor behielt damals recht – Lektoren haben das ja auch heute noch beinahe immer. Nach der großartigen Resonanz auf seinen Erstling „Es waren Habichte in der Luft“ bekam Lenz zwar einen weiteren Vertrag über einen weiteren Roman, heute will es – dass dieser nicht erscheinen durfte – keiner gewesen sein.

Die Briefe jedenfalls, die Lenz damals vom Verlag Hoffmann und Campe erhielt, sind erschreckend. Zunächst wurde „nur das Technische, das Handwerkliche“ beklagt. Im zweiten Brief ging es dann zur Sache: die „pazifistischen, defaitistischen Gedankengänge“ schienen dem Lektor untragbar, das „Odium der handgreiflichen Treulosigkeit gegen die Heimat“. Der Lektor hielt es „für äusserst gefährlich, den Roman im bisherigen Zustande zu publizieren. Er würde, was seine Gesinnung betrifft, scharf unter die Lupe genommen werden“. Diese Worte verraten einen Mann, der sich von der Diktion der NS-Volksgemeinschaft offenbar noch nicht gelöst hatte. Lenzens inkriminierter Pazifismus, man kann auch sagen: seine Friedfertigkeit, kam dem Verlag dann allerdings zugute: Der Autor legte das Manuskript ad acta; neue Lektoren kamen; und Lenz blieb sein Leben lang Autor von Hoffmann und Campe.

Die Briefe jedenfalls, die Lenz damals vom Verlag Hoffmann und Campe erhielt, sind erschreckend. Zunächst wurde „nur das Technische, das Handwerkliche“ beklagt. Im zweiten Brief ging es dann zur Sache: die „pazifistischen, defaitistischen Gedankengänge“ schienen dem Lektor untragbar, das „Odium der handgreiflichen Treulosigkeit gegen die Heimat“. Der Lektor hielt es „für äusserst gefährlich, den Roman im bisherigen Zustande zu publizieren. Er würde, was seine Gesinnung betrifft, scharf unter die Lupe genommen werden“. Diese Worte verraten einen Mann, der sich von der Diktion der NS-Volksgemeinschaft offenbar noch nicht gelöst hatte. Lenzens inkriminierter Pazifismus, man kann auch sagen: seine Friedfertigkeit, kam dem Verlag dann allerdings zugute: Der Autor legte das Manuskript ad acta; neue Lektoren kamen; und Lenz blieb sein Leben lang Autor von Hoffmann und Campe.

So wird dieser in beispielhaft schönem Deutsch verfasste Roman, das reife Werk eines jungen Mannes, erst jetzt publiziert. Es ist anständig vom Verlag, aus der üblen Vorgeschichte kein Geheimnis zu machen.

Siegfried Lenz: Der Überläufer. Roman. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2016. 368 Seiten, 25 Euro. E-Book 19,99 Euro.