Während es in Rom die „Banco spirito di sancto“ wirklich und real gibt, wird im gerade in die Kinos gekommenen Film: „Sakrileg“ hingegen Opus Dei als heilige Mafia dargestellt. Der katholische Geheimbund protestiert, erhofft sich vom Hollywood-Film aber auch Werbung in eigener Sache.

Ein machtversessener Bischof, ein bewaffneter, hünenhafter Albino-Mönch und ein zu allem entschlossener Kampf gegen die „Wahrheit“: In Dan Browns Thriller „Sakrileg“, erscheint die katholische Priester- und Laiengemeinschaft Opus Dei („Werk Gottes“) als Speerspitze einer Jahrhunderte alten Verschwörung.

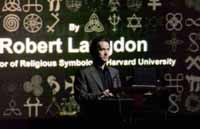

Eine Mixtur aus Esoterik, Kolportage und kunsthistorischen Versatzstücken bildet das Gerüst für Browns Thriller.

Gleichwohl steht das Opus Dei nicht ganz zufällig im Zentrum der heiligen Konspiration in „Sakrileg“:

Das Opus Dei gilt auch nach jahrelangen Debatten über seine Macht und seinen Einfluß als die geheimnisvollste Vereinigung innerhalb der katholischen Kirche.

Wer sich in den Opus-Zentren nach den Aufgaben des Werks erkundigt, bekommt die lapidare Auskunft: „Wir sind eine internationale Seelsorgeeinrichtung der Kirche, das Opus Dei arbeitet mit den Ortskirchen zusammen, indem es christliche Bildung und priesterlichen Beistand für diejenigen anbietet, die ihr geistliches Leben und ihr Engagement in der Glaubensweitergabe erneuern möchten.“ Die Auskunft verschleiert mehr, als sie preisgibt. Immerhin könnte ihr aber entnommen werden („wir arbeiten mit den Ortskirchen zusammen“), Opus Dei sehr wohl auch an den Machenschaften beteiligt sein könnte, die dem „Fall Zedtwitz“ zugrunde zu liegen scheinen – wir recherchieren noch … Auf dem Bild war die Welt noch in Ordnung, Dekan Klaus von Zedtwitz feierte mit Weihbischof und der Heiliggeist-Gemeinde das Ende der zwei Jahre dauernden Renovierung der „Jesuitenkirche“. Für Donum vitae freilich hatte sich von Zedtwitz auch damals schon stark gemacht. Und den „Treue-Eid“ hatte er auch nicht geschworen. Schwierige Geschichte – …

Wer sich in den Opus-Zentren nach den Aufgaben des Werks erkundigt, bekommt die lapidare Auskunft: „Wir sind eine internationale Seelsorgeeinrichtung der Kirche, das Opus Dei arbeitet mit den Ortskirchen zusammen, indem es christliche Bildung und priesterlichen Beistand für diejenigen anbietet, die ihr geistliches Leben und ihr Engagement in der Glaubensweitergabe erneuern möchten.“ Die Auskunft verschleiert mehr, als sie preisgibt. Immerhin könnte ihr aber entnommen werden („wir arbeiten mit den Ortskirchen zusammen“), Opus Dei sehr wohl auch an den Machenschaften beteiligt sein könnte, die dem „Fall Zedtwitz“ zugrunde zu liegen scheinen – wir recherchieren noch … Auf dem Bild war die Welt noch in Ordnung, Dekan Klaus von Zedtwitz feierte mit Weihbischof und der Heiliggeist-Gemeinde das Ende der zwei Jahre dauernden Renovierung der „Jesuitenkirche“. Für Donum vitae freilich hatte sich von Zedtwitz auch damals schon stark gemacht. Und den „Treue-Eid“ hatte er auch nicht geschworen. Schwierige Geschichte – …

Opus Dei erstrebt nach dem Willen seines Gründers Josemaria Escriva die „Heiligung des Alltags“, die Durchdringung aller gesellschaftlichen Räume mit dem Geist des Christentums: „Wir sind gekommen, um von neuem auf das Beispiel Christi aufmerksam zu machen, der 30 Jahre lang in Nazareth gelebt und ein Handwerk ausgeübt hat.“ Daß die „Berufung der Laien“ schon lange vor Escriva von Katholiken in aller Welt gelebt wurde, wird dabei gern übergangen. Denn der spanische Gründer soll zu einem Vorläufer des Konzils stilisiert werden, das tatsächlich diese Berufung herausgestellt hat. Die Welt soll im Namen Gottes gerettet werden – zu Bedingungen, die von Opus Dei gestellt werden.

Es ist vor allem die militante Rhetorik, welche die Kritiker auf den Plan ruft. Und die reservierte bis ablehnende Haltung gegenüber Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils wie Religionsfreiheit und ökumenische Gesinnung.

Schon 1972, sieben Jahre nach Konzilsende, ermahnte Escriva seine „Soldaten Christi“, denen er auch „heilige Unverschämtheit“ in ihrer Arbeit nahelegte: „Die ganze Schlachtreihe ist bedroht. Laßt nicht zu, daß eine Bresche geschlagen wird.“ Die Kirche, klagte er, sei offenbar ein „Leichnam in stinkender Verwesung“ geworden. Der Spanier bot sein Werk dem Papst als „mobiles Corps“ von akkurat vorbereiteten Priestern und Laien an, die überall dort eingesetzt werden können, „wo es heute nicht mehr leicht ist, in apostolisch-einschneidender Weise mit denjenigen Mitteln auszukommen, die der Kirche gewöhnlich“ (!) „zur Verfügung stehen“.

Bei Papst Johannes Paul II. hatte er damit Erfolg. Dem Pontifex aus Polen gefiel, daß die Escriva-Leute gegenüber der Befreiungstheologie resistent blieben, anders als ein Teil der Jesuiten. Unter ihm festigte das Opus seine Stellung als Kampftruppe mit straffster Disziplin, die eine „neue Maginot-Linie“ gegen hedonistisches Konsumdenken, Sexualisierung und allgemeinen Sittenverfall errichten will. Daß das Werk selber hin und wieder in den Verdacht geriet, mit autoritären und diktatorischen Regimen in Lateinamerika zu kungeln und in finstere Finanzmachenschaften verwickelt zu sein, tat der Wertschätzung durch den verstorbenen Papst keinen Abbruch.

Sein Nachfolger, Benedikt XVI., ließ sich zwar von der Opus-Dei-Universität in Pamplona mit der Ehrendoktorwürde auszeichnen, er zeigt aber seine Sympathien für das Werk nicht ganz so offen wie Johannes Paul II.

Sein Nachfolger, Benedikt XVI., ließ sich zwar von der Opus-Dei-Universität in Pamplona mit der Ehrendoktorwürde auszeichnen, er zeigt aber seine Sympathien für das Werk nicht ganz so offen wie Johannes Paul II.

Den Opus-Mitgliedern wird absoluter Gehorsam abverlangt. „Gehorcht, wie ein Werkzeug in der Hand des Künstlers gehorcht, das nicht danach fragt, warum es dies oder jenes tut“, schärfte Escriva ihnen ein. Und: „Wenn du schweigsam bist, hast du mehr Wirksamkeit in deinem Apostolat. Wie vielen entweicht „die Kraft“ durch den Mund!“

Predigt das Opus blinden Gehorsam? Nein, heißt es in der deutschen Zentrale in Köln: Es werde lediglich der „Gehorsam des Evangeliums“ verlangt. Und noch immer wird zölibatären Mitgliedern, aber auch einem großen Teil der Laien das Tragen des Bußgürtels, ein dornengespicktes Metallband, vorgeschrieben. „Es geht um die geistige Wachheit für Gott“, wird diese archaische Praxis verteidigt, ganz in Anlehnung an die spanische Spiritualität des Gründers. Spanier dominieren das Leben dieser Personalprälatur, die von Rom aus von Bischof Javier Echevarria geleitet wird.

Eine Zeit lang sah es danach aus, als würde das Opus auf Browns „Sakrileg“ mit einer Kriegserklärung antworten. Es sah Kräfte am Werk, die „die Grundfesten des Glaubens erschüttern wollen“. Doch dann gab der römische Opus-Sprecher Marc Carroggio eine „Friedenserklärung“ ab: Die Produktionsfirma Sony-Columbia solle die Endfassung des Films von „Andeutungen“ freihalten, die Katholiken verletzen könnten und ihm eine Erklärung voranstellen, daß er eine fiktive Geschichte erzählt. Keine Boykottaufrufe. Keine rechtlichen Schritte. Auch dann nicht, als Regisseur Ron Howard ablehnend reagierte und Proteste von kirchlicher Seite „faschistisch“ nannte. Die Strategie scheint klar. Man will einen christlichen Kontrapunkt zu den blindwütigen islamischen Reaktionen im Karikaturenkonflikt setzen und die Gelegenheit nutzen, das Image des Geheimbundes, der „heiligen Mafia“ loszuwerden.

Eine Zeit lang sah es danach aus, als würde das Opus auf Browns „Sakrileg“ mit einer Kriegserklärung antworten. Es sah Kräfte am Werk, die „die Grundfesten des Glaubens erschüttern wollen“. Doch dann gab der römische Opus-Sprecher Marc Carroggio eine „Friedenserklärung“ ab: Die Produktionsfirma Sony-Columbia solle die Endfassung des Films von „Andeutungen“ freihalten, die Katholiken verletzen könnten und ihm eine Erklärung voranstellen, daß er eine fiktive Geschichte erzählt. Keine Boykottaufrufe. Keine rechtlichen Schritte. Auch dann nicht, als Regisseur Ron Howard ablehnend reagierte und Proteste von kirchlicher Seite „faschistisch“ nannte. Die Strategie scheint klar. Man will einen christlichen Kontrapunkt zu den blindwütigen islamischen Reaktionen im Karikaturenkonflikt setzen und die Gelegenheit nutzen, das Image des Geheimbundes, der „heiligen Mafia“ loszuwerden.„Wir werden versuchen, aus der Zitrone einen Saft zu machen“, beschreibt Carroggio das Verhalten. Er hofft, daß sich viele Menschen durch den Film anregen lassen, über das „wahre“ Opus Dei und über die großen Fragen des Glaubens nachzudenken. „Es gibt eine Art indirekte Werbung für uns.“ Carroggio scheint nicht viel von der Nachdenklichkeit der Menschen zu halten!

Von seinen Zielen wird das Opus Dei freilich nicht abrücken. Wie sagte einst Luigi Giussani, Gründer der katholischen Bewegung „Comunione e Liberazione“ (Gemeinschaft und Befreiung) über den „Konkurrenten“ Opus Dei: „Sie haben die Panzer. Sie gehen mit ihren Panzern voran, auch wenn sie die Raupenketten mit Gummireifen verkleidet haben. Sie machen keinen Lärm, aber sie sind da, und wie!“ got