Es dauerte einiges an Überzeugungsarbeit, bis Heidelberg um ein Museum reicher zu werden in der Lage war, um welches die Stadt von vielen Kunstzentren in aller Welt beneidet wird: Von den meisten Heidelbergern eher (was Wunder) marginal beachtet, hat die Sammlung Prinzhorn im Bergheimer Altklinikum direkt neben der psychiatrischen Klinik nach vielen auf dem Speicher in Kisten und Kasten zugebrachten Jahren eine Heimat gefunden.

Es dauerte einiges an Überzeugungsarbeit, bis Heidelberg um ein Museum reicher zu werden in der Lage war, um welches die Stadt von vielen Kunstzentren in aller Welt beneidet wird: Von den meisten Heidelbergern eher (was Wunder) marginal beachtet, hat die Sammlung Prinzhorn im Bergheimer Altklinikum direkt neben der psychiatrischen Klinik nach vielen auf dem Speicher in Kisten und Kasten zugebrachten Jahren eine Heimat gefunden.

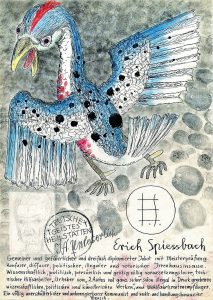

Zwischen 1919 und 1921 wurde die Sammlung von dem damaligen Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik Heidelberg, Dr. Hans Prinzhorn, zusammengetragen. Seit 1922, dem Erscheinen seines Buches „Bildnerei der Geisteskranken“ ist diese Sammlung international sowohl in der psychiatrischen wie in der kunstwissenschaftlichen Fachwelt ein Begriff. Sie umfaßt etwa 6000 Exponate: Zeichnungen, Aquarelle, schriftliche Aufzeichnungen, Collagen, Ölgemälde, Textile Werke und Holzskulpturen, darunter bildnerisch gestaltete Partituren von Adolf Wölfli.

Einige der gezeigten Arbeiten weisen eine stilistische Reife auf, die mit ihrer Vielzahl bildnerischer Mehrdeutigkeit den (ohnehin fragwürdig-engen) Rahmen „Behinderten-Kunst“ durchaus sprengen und sich auch keineswegs in diese Schublade katalogisieren lassen.

Die Werke fesseln vor allem durch die unerwartet reiche Vielfalt nicht nur des bildnerischen Ausdrucks, sondern auch der archaischen Sprache, der außerordentlichen Kraft von Visionen, von der auch letzte Details dieser ungewöhnlich verwirrenden Arbeiten durchdrungen sind und bei deren Enträtseln Beschauer in Dechiffrierlust verfallen und kreativ zu sein – oder es zumindest sein zu wollen – in die Lage versetzt werden. „Wen dürstet, der komme; und wer da will, nehme das Wasser des Lebens“, heißt es in der Bibel. Wasser des Lebens – für die Kranken bedeutete das Malen, Zeichnen und Schreiben:

Gratwanderung zwischen Halluzination und tiefer Einsicht

Offen für mehrschichtige, für den Betrachter oft nicht nachvollziehbare Erfahrungen; so haben sich diese Künstler auf eine Gratwanderung begeben zwischen Halluzination und tiefer Einsicht.

Offen für mehrschichtige, für den Betrachter oft nicht nachvollziehbare Erfahrungen; so haben sich diese Künstler auf eine Gratwanderung begeben zwischen Halluzination und tiefer Einsicht.

Zunächst trügt der Augenschein, man glaubt sich inmitten einer bunt exotischen Fabelwelt, die sich phantasiereich in einem Wust von Horror-Vacui-Zeichnungen und Bündeln von handgeschriebenen Folianten entfaltet. Illustrationen im Stil orientalischer Schmuckornamentik, die in leuchtendem, schwerblütigen Kolorit und in klar umgrenzen Formen ihre Bahnen zieht, die Blätter bis an ihre äußersten Ränder verschlingt, auf dass dort keine Leerstellen mehr bleiben. Doch was sich hier vor den Augen der Ausstellungsbesucher an den Wänden und in den Vitrinen ausbreitet, sind die in der Kunst freigesetzte phänomenologische Beschreibung von Kranheitsgeschichten, die „reale“ und „imaginäere“ Vita etwa des an Schizophrenie erkrankten Adolf Wölfli. Sie entlädt sich in ebenso rührenden wie grotesken Wunschbildern wie in traumatischen Szenen dämonischer Exzesse einer schwarzen Magie.

Es scheint, die Künstler jagen ihre bildnerischen und erzählenden Phantasien überall dort hin, wo ihre eigene Wirklichkeit brüchig wurde, an die Wundstellen ihres Lebens, die Vermissungen, ihre Schutzlosigkeit.

Es scheint, die Künstler jagen ihre bildnerischen und erzählenden Phantasien überall dort hin, wo ihre eigene Wirklichkeit brüchig wurde, an die Wundstellen ihres Lebens, die Vermissungen, ihre Schutzlosigkeit.

Kunst bedeutet Leben

Mit Hilfe ihrer Kunst und Phantasiearbeit erschafften sich die Kranken eine eigene, eine neue Welt. Und in der manifestiert sich, wenngleich ins wahnhafte übersteigert, die Idee vom „Homo secundus Deus“. Diese bis in die Antike zurückreichende mystische Vorstellung, wonach sich beispielsweise Wölfli als auserwählter „wahnte“, der sich kraft seiner Phantasie eine Welt neu würde erschaffen können und so nicht auf die göttliche Schöpfung angewiesen wäre, nimmt in seinen akribisch gezeichneten Partituren wahrlich groteske und dämonische Züge an. Alles wächst ins Gigantische. Er selbst bläht sich auf zum „Oberst Fäld-Herr“ zum „glorreichen Sieger gewaltiger Riesen-Schlachten“, seine Zeichnungen drücken diese Selbstüberhöhung in der Multiplizierung des Ichs aus,

Wölflis Partitur mit mal zuckenden, mal tiefe Ruhe ausstrahlenden hellen Bändern mit schwarzen Lineaturen für die nicht vorhandenen Noten kristallisiert das als das dennoch bald sich als ein strenges Kompositionschema mit nachvollziehbar-kompositorischer Sichtweise mit informativem Charakter

Wölfli verstand sich als Komponist, seine Arbeiten bezeichnete er als „Tonstücke“, die freilich mit herkömmlichen Notationen wenig gemein haben: Sie versinnlichen jedoch die Umsetzung von Klanglauten in eine rhythmisierte, optisch nachvollziebare Ornamentsprache. Die mal zuckenden, mal tiefe Ruhe ausstrahlenden weißen Bänder mit schwarzen Lineaturen für die nicht vorhandenen Noten kristallisieren sich dennoch bald als strenges Kompositionschema heraus, das sich über oft mehrere Blattseiten hinwegzieht. Klanglaute werden aufgelöst, die sprachgestörte Lautmalerei fällt zunehmend von einer akustischen Ebene in eine epische Sehweise mit informativem Charakter.

Die von den kranken Künstlern aufs Papier gebrachten Stationen schaffen uns Ausblicke aus Tunnelmündungen, Arkadengängen, aus Gestirnen, Zifferblättern, aus kreis- und eiförmigen Öffnungen, die sich vexierartig über die Zeichnungen verteilen.

Wir werden von solchen Bildern aus dem Haus des Alltagsbewußtseins vor die Tür hinaus geworfen, oder, um Platos Gleichnis aufzugreifen, vor den Eingang der Illusionshöhle „Leben“, bis wir spüren, dass, was wir als Wirklichkeit betrachten, wie eine mediale Scheinwelt an uns vorbeizieht.

Wir werden von solchen Bildern aus dem Haus des Alltagsbewußtseins vor die Tür hinaus geworfen, oder, um Platos Gleichnis aufzugreifen, vor den Eingang der Illusionshöhle „Leben“, bis wir spüren, dass, was wir als Wirklichkeit betrachten, wie eine mediale Scheinwelt an uns vorbeizieht.