Vor genau 50 Jahren, am 15. Juli 1974, hat die griechische Militärjunta einen Putsch gegen den zypriotischen Präsidenten Erzbischof Makarios III. gestartet. Es war eine Art Verzweiflungstat der griechischen Militärdiktatur, die nach sieben Jahren an der Macht unter enormem Druck stand.

Vor genau 50 Jahren, am 15. Juli 1974, hat die griechische Militärjunta einen Putsch gegen den zypriotischen Präsidenten Erzbischof Makarios III. gestartet. Es war eine Art Verzweiflungstat der griechischen Militärdiktatur, die nach sieben Jahren an der Macht unter enormem Druck stand.

Doch der Putsch löste eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus: Die Türkei startete eine Militärinvasion, die für die bis heute nicht überwundene Teilung Zyperns sorgte. Und wenige Tage später war auch (das war auch für uns eine große Freude) die Junta Geschichte.

In einer Verhaftungswelle wurden von der Junta Tausende politische Gegner festgenommen und unter anderem auf der Insel Gyaros interniert. Viele Menschen, auch namhafte Künstlerinnen und Künstler sowie Intellektuelle, flohen ins Ausland. Mit einer strengen Zensur wurden die Medien gleichgeschaltet. Die USA duldeten die Diktatur, vor allem weil sie auf ihre Stützpunkte im Land angewiesen waren.

Am 21. April 1967 hatten die Militärs inmitten einer tiefen politischen Krise die Macht in Griechenland übernommen.

Binnen weniger Stunden hatten sie unter dem Vorwand, eine kommunistische Übernahme zu verhindern, die Kontrolle über das Land. Der damals 25 Jahre alte und unerfahrene König Konstantin II. vereidigte die Obristenjunta, um einen Bürgerkrieg abzuwenden, wie er später sagte. Nach einem kläglich gescheiterten Gegenputsch floh er im Dezember 1967 in das Ausland.

Binnen weniger Stunden hatten sie unter dem Vorwand, eine kommunistische Übernahme zu verhindern, die Kontrolle über das Land. Der damals 25 Jahre alte und unerfahrene König Konstantin II. vereidigte die Obristenjunta, um einen Bürgerkrieg abzuwenden, wie er später sagte. Nach einem kläglich gescheiterten Gegenputsch floh er im Dezember 1967 in das Ausland.

In einer Verhaftungswelle wurden von der Junta Tausende politische Gegner festgenommen und unter anderem auf der Insel Gyaros interniert. Viele Menschen, auch namhafte Künstlerinnen und Künstler sowie Intellektuelle, flohen ins Ausland. Mit einer strengen Zensur wurden die Medien gleichgeschaltet. Die USA duldeten die Diktatur, vor allem weil sie auf ihre Stützpunkte im Land angewiesen waren.

Tote bei Studentenaufstand als Wendepunkte

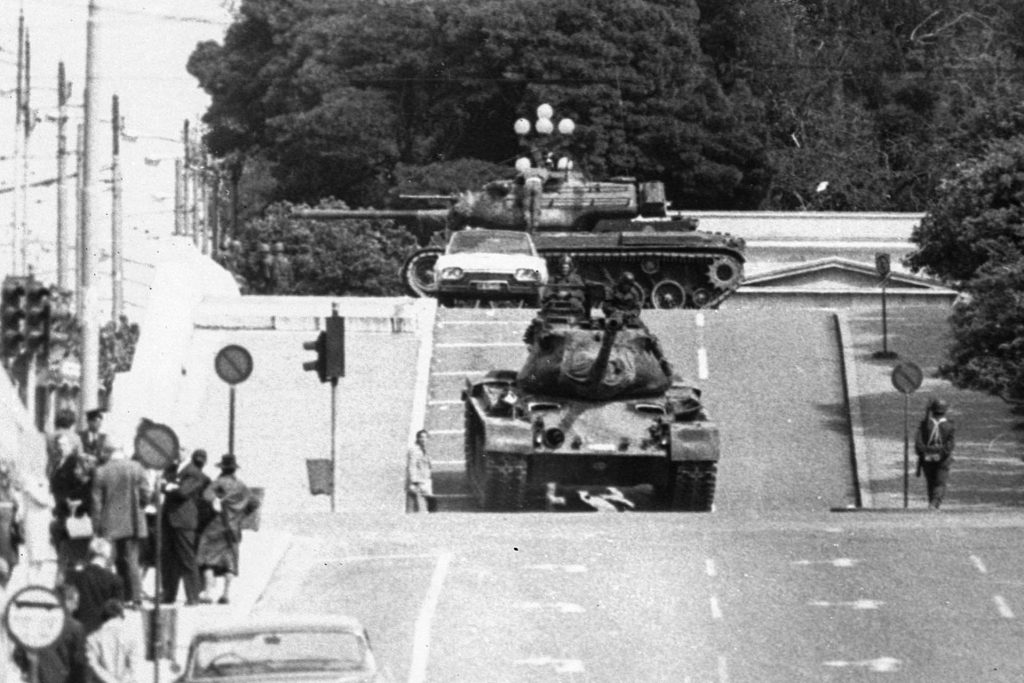

Panzer in Athen

Im Laufe der Jahre geriet die Junta unter zunehmend größeren Druck: Wirtschaftliche Probleme häuften sich, auch die internationale Ächtung wurde stärker. Ein Wendepunkt sollte der Aufstand an der Technischen Universität in Athen im Herbst des Jahres 1973 werden. Am 14. November besetzten Studierende die Uni und verschanzten sich, am 17. November griff das Militär mit Panzern an. Rund 40 Menschen starben, Hunderte wurden verwundet.

Die Empörung im In- und Ausland war so groß, dass der Chef der Militärjunta, Georgios Papadopoulos, von seinen Konkurrenten abgesägt wurde. Neuer Präsident wurde Phaidon Gizikis, das Sagen hatte allerdings der Chef der Militärpolizei, Dimitrios Ioannidis. Doch auch er konnte die bereits taumelnde Führung nicht stabilisieren, sondern erkor sich einen neuen Außenfeind: den zypriotischen Präsidenten und Erzbischof Makarios III.

Erzbischof Makarios III. als Feindbild

In seiner Doppelrolle als Erzbischof und politischer Repräsentant der griechischen Zyprioten hatte Makarios wesentlichen Anteil am politischen Kampf für die Unabhängigkeit Zyperns von den britischen Kolonialherrn. 1959 wurde er zum ersten Präsidenten der nun freien Insel gewählt. Zypern als freiheitliche Demokratie galt als Gegenpart der griechischen Diktatur – und Makarios trat immer offener als Wortführer des gesamten „Hellenentums“ auf.

Den Amerikanern war Makarios als führender Exponent der Blockfreien-Bewegung und „kleiner Mittelmeer-Castro“, wie ihn einmal der frühere US-Außenminister Henry Kissinger genannt haben soll, wiederholt auf die Nerven gegangen. Als er Anfang Juli 1974 in einem Brief an die Junta den Abzug der griechischen Offiziere von Zypern forderte, lief für Ioannidis das Fass über. Er zettelte – wohl mit Wissen der USA, die damals allerdings mit der Watergate-Affäre beschäftigt war – einen Putsch in Zypern an.

Eine Blitzaktion schlug fehl

Die von den Putschisten geplante Blitzaktion schlug jedoch fehl. Die Nationalgarde und das griechische Militärkontingent stießen auf zum Teil heftigen Widerstand der Makarios-Anhänger, insbesondere der Präsidentengarde. Während der von den Aufständischen besetzte Rundfunksender immer wieder die Meldung ausstrahlte, er sei tot, floh Makarios tatsächlich in die britische Militärbasis Akrotiri, von wo er über London nach New York reisen konnte.

Die von den Putschisten geplante Blitzaktion schlug jedoch fehl. Die Nationalgarde und das griechische Militärkontingent stießen auf zum Teil heftigen Widerstand der Makarios-Anhänger, insbesondere der Präsidentengarde. Während der von den Aufständischen besetzte Rundfunksender immer wieder die Meldung ausstrahlte, er sei tot, floh Makarios tatsächlich in die britische Militärbasis Akrotiri, von wo er über London nach New York reisen konnte.

Vor dem UNO-Sicherheitsrat beschuldigte der Erzbischof am 19. Juli die Athener Junta – die mittlerweile den berüchtigten Rechtsextremisten Nikos Sampson als Marionetten-„Präsidenten“ eingesetzt hatte – der Aggression gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen.

Türkische Invasion als Folge

Zudem kam es beim Putsch zu blutigen Ausschreitungen gegen die türkisch-zypriotische Volksgruppe – auch das war der Anlass der türkischen Regierung, das Chaos zu nutzen und Fakten zu schaffen – und wohl auch, um von der schwierigen wirtschaftlichen Situation im eigenen Land abzulenken. Ministerpräsident Bülent Ecevit schickte am 20. Juli 1974 Einheiten der türkischen Luft- und Seestreitkräfte nach Zypern. „Wir glauben, dass wir damit der Menschheit einen Friedensdienst erweisen“, sagte der türkische Premier, eine Argumentation, der der UNO-Sicherheitsrat nicht folgte – vielmehr verurteilte dieser das türkische Eingreifen.

Kurz vor Inkrafttreten des von den USA vermittelten Waffenstillstands kam es auf Zypern zu schrecklichen Grausamkeiten der türkischen Invasionstruppen – willkürliche Erschießungen, Massenvergewaltigungen, Folterungen und Plünderungen. Über 1.800 Menschen verschwanden spurlos. Die Teilung der Insel war vollzogen – und blieb auch bis heute aufrecht. Seit 50 Jahren trennen Mauern und Stacheldraht die beiden Teile, obwohl Zypern seit 1. Mai 2004 völkerrechtlich als Ganzes EU-Mitglied ist.

ie Junta zerbröselte

Die Obristen gerieten nach dem Zypern-Debakel in Panik. Das Regime zerbröselte, man rief den im Exil in Paris lebenden konservativen Politiker Konstantinos Karamanlis nach Athen zurück. Dieser bildete eine Regierung der Nationalen Rettung und führte das Land binnen weniger Monate zur Demokratie zurück. Die Monarchie wurde bei einer Volksabstimmung abgeschafft, die Kommunistische Partei legalisiert. Am 17. November 1974 fand eine demokratische Parlamentswahl statt. Die Aufarbeitung der Diktatur fiel in Griechenland aber schleppend und oberflächlich aus. Juristisch verfolgt wurden nur die Spitzen der Junta, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.