Anlass dieses Jubiläums ist das Lebensende eines Dichters: So jährt sich der Tod von Franz Kafka am 3. Juni zum 100. Mal. Das sogenannte und seit Wochen vielfach bedachte Kafka-Jahr nimmt dessen Leiden in den Blick, seine lange Erkrankung an Lungentuberkulose. 1917 erlitt er einen ersten nächtlichen Blutsturz. Während seiner Berliner Jahre 1923/24 griff die Tuberkulose dann auf den Kehlkopf über. Zwei Aufenthalte in Sanatorien konnten nur noch Symptome lindern. Kafka starb am 3. Juni 1924 in Kierling. Für den Kafka-Biografen Reiner Stach steht fest, dass sich Kafka im Büro ansteckte. Als promovierter Jurist arbeitete er von 1908 bis 1922 bei der „Arbeiter-Unfallsversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen“ in Prag. Dort habe er sich vermutlich bei Soldaten angesteckt, die von der Front kamen und von denen viele an Tuberkulose erkrankt waren. Kafka wurde nur 40 Jahre alt.

Anlass dieses Jubiläums ist das Lebensende eines Dichters: So jährt sich der Tod von Franz Kafka am 3. Juni zum 100. Mal. Das sogenannte und seit Wochen vielfach bedachte Kafka-Jahr nimmt dessen Leiden in den Blick, seine lange Erkrankung an Lungentuberkulose. 1917 erlitt er einen ersten nächtlichen Blutsturz. Während seiner Berliner Jahre 1923/24 griff die Tuberkulose dann auf den Kehlkopf über. Zwei Aufenthalte in Sanatorien konnten nur noch Symptome lindern. Kafka starb am 3. Juni 1924 in Kierling. Für den Kafka-Biografen Reiner Stach steht fest, dass sich Kafka im Büro ansteckte. Als promovierter Jurist arbeitete er von 1908 bis 1922 bei der „Arbeiter-Unfallsversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen“ in Prag. Dort habe er sich vermutlich bei Soldaten angesteckt, die von der Front kamen und von denen viele an Tuberkulose erkrankt waren. Kafka wurde nur 40 Jahre alt.

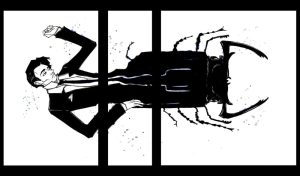

Kafkas Bücher kennt fast jeder – und viele sind ihnen in der Schule begegnet. Aber nicht nur dort sind seine Werke fleißig gedeutet worden. Es gibt kaum eine literaturwissenschaftliche Methode, die nicht auf seine Erzählungen und Romane losgelassen wurde. Auf Susan Sontag geht die Aussage zurück, dass Kafka zum Opfer einer Massenvergewaltigung durch Interpreten geworden sei. Also alles geklärt? Glücklicherweise nicht: In den Prosawerken regiert weiterhin das Ungeklärte und Unerklärliche, das Neurotische, Albtraumhafte und Groteske: Ein junger Mann erwacht morgens in der Gestalt eines Riesenkäfers (“Die Verwandlung“), ein braver Bankprokurist wird vors Gericht gezerrt ohne Hinweise auf eine Schuld (“Der Process“), ein Landvermesser reist in ein Dorf, ohne jemals jenes titelgebende Schloss erreichen zu können, das doch den Arbeitsauftrag erteilte. Und manchmal geht es wie in der „Strafkolonie“ so brutal und sadomasochistisch zu, wie es sich ein Horrorfilm kaum schlimmer ausdenken könnte. Nichts scheint da mit unserer Wirklichkeit übereinzustimmen. Und doch wird in den Geschichten alles akzeptiert – und auf diese Weise mit schauriger Selbstverständlichkeit wahr. Ein Entrinnen gibt es darum für Leser nicht. Kurt Tucholsky war einer von ihnen und erklärte lapidar: „Hier weißt du gar nichts.“ Während Adorno feinsinniger zwar, doch gleichbedeutend anmerkte: „Jeder Satz spricht: Deute mich, und keiner will es dulden.“ Dafür gibt es sogar ein eigenes Adjektiv: „kafkaesk“.

Die Kafka-Sätze

So nebulös manches zu sein scheint, so aufreizend klar sind Kafkas Sätze. Keiner ist eigentlich schwierig – sprachlich – und doch ist jeder ein Rätsel – inhaltlich. Vielleicht gibt es auch darum so viele berühmte und gern zitierte davon. Etwa: „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“ Oder auch: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ Nun ist Kafka kein Aphoristiker. Das bitte nicht! Die Sätze bleiben eher ein Indiz dafür, dass seine Geschichten bis heute einfach keine Ruhe geben. Ein Entrinnen gibt es nicht.

Der Ruhm

Verwandlung

So undurchdringlich Kafka manchem Leser erscheinen mag, so berühmt ist er bis heute. Viele Autoren, die man zu Lebzeiten feierte, werden zu Jubiläen aus der Vergessenheit wieder für kurze Zeit ausgegraben. Bei Franz Kafka – Sohn einer Prager jüdischen Kaufmannsfamilie – ist es genau umgekehrt. Als er vor 100 Jahren starb, waren seine Bücher (die übrigens allesamt nur in seinen letzten zwölf Lebensjahren entstanden) einer größeren Leserschaft nahezu unbekannt. Sein Ruhm wuchs erst später. Weltweit wird bis heute verstanden, welche Bedrohung die Welt für das Individuum sein kann, was die Macht der modernen Bürokratie bedeutet wie auch die Unterdrückung durch unbestimmbare Mächte; von welchen existentiellen Ängsten schließlich Menschen Tag für Tag heimgesucht werden. Franz Kafka deutet nichts, er erklärt uns nicht die Welt. Aber er erzählt davon, wie es ist, in der Moderne zu leben.

Die Fragmente

Kafkas Romane „Der Verschollene“, „Das Schloss“ und „Der Process“ blieben unvollendet. Dies mag seiner Krankheit und seinem frühen Tod geschuldet sein. Und doch passt es zum weiterhin pulsierenden Werk, zur offenen Wunde unserer Lese-Erfahrung. Kafka gibt keine Ruhe. Das Ungeheuerliche lebt. Kein Abschluss nirgends, auch nicht in seinen Romanen.

Die Kritik

Nun ist überliefert, dass Kafka beim Vorlesen seiner Geschichten mitunter Lachanfälle bekam. Auch das hat Misstrauen geweckt und Kritiker auf den Plan gerufen. Einer von ihnen ist der französische Soziologe Geoffroy Lagasnerie, der Kafka Realitätsflucht attestiert, indem er tatsächlich existierende Macht verschleiere. Die Lektüre seiner Werke sei daher vor allem eins: Eskapismus und konservativ!

Der Nachlass

Das Geburtshaus Fraz Kafkas in Prag

In einem Brief bat Kafka seinen Freund, den Schriftsteller Max Brod, darum, alles, was sich im Nachlass an „Tagebüchern, Manuscripten, Briefen, fremden und eigenen, Gezeichnetem u.s.w. findet, restlos und ungelesen zu verbrennen“. An diese Verfügungen hat sich Brod aber nicht gehalten.Verschollen blieben indes einge seiner Notizhefte, die seine letzte, vielleicht einzige große Liebe, die Schauspielerin Dora Diamant (1898-1952), an sich nahm. Bei einer Razzia der Gestapo sind diese Schriftstücke aus ihrer Berliner Wohnung gestohlen worden. Auch die Briefe von Franz Kafka an Dora Diamant sind verschollen. So viel ist über Kafka geforscht, dokumentiert und veröffentlicht worden. Die Dokumente einer großen Liebe aber haben sich damit der Nachwelt entzogen.

Rundschau Lesetipps:

Franz Kafka: „Die großen Werke“. Vier Bände im Schuber. Anaconda-Verlag, insg. 1632 Seiten, 25 Euro

über Kafka Rüdiger Safranski: „Kafka. Um sein Leben schreiben“. Hanser, 256 Seite, 26 Euro

Roman über Kafka: Michael Kumpfmüller: „Die Herrlichkeit des Lebens“. Kiepenheuer & Witsch, 240 Seite, 23 Euro

Bildband: „Kafkas Kosmos“. Eine fotografische Spurensuche von Helmut Schlaiß. Manesse, 150 Seiten, 50 Euro