Ein Trupp Soldaten sucht während des Indochina-Krieges im Norden des heutigen Vietnam nach Landminen. Es ist die letzte Aufnahme des Kriegsfotografen Robert Capa

© Robert Capa / International Center Of Photography

Am 25. Mai 1954 fotografiert der berühmte Kriegsreporter Robert Capa im heutigen Vietnam einen Minen-Suchtrupp. Kurz darauf ist er tot. Eigentlich hatte er nicht nach Indochina gewollt, dorthin, wo seit Jahren ein grausamer Kampf zwischen der französischen Kolonialmacht und dem nach Unabhängigkeit strebenden Vietnam unter Revolutionsführer Ho Chi Minh tobt. Doch Robert Capa, seit Langem als Kriegsreporter in der Welt unterwegs, charmant, witzig, draufgängerisch, hat Rechnungen zu begleichen. Und so setzt er sich im Frühjahr 1954 in ein Flugzeug, um im Auftrag des „Life Magazins“ auch diesen Kampf zu dokumentieren. Was hat der in Budapest geborene Journalist zu diesem Zeitpunkt nicht schon alles gesehen und erlebt:

Einst war sie als Postbote der Lüfte beliebt, jetzt gilt sie als Gefahr für Mensch und Bausubstanzen: Die Taube ist aus unserem Stadtbild nicht wegzudenken. Woher kommt sie? Und ist sie wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Viele Fans jedenfalls hat die Stadttaube nicht: Die einen fürchten um ihre frisch gewaschenen Autos, den anderen vergeht der Appetit, wenn sie im Café den Nebentisch belagert. Übertragen sie nicht schlimme Krankheiten?

Einst war sie als Postbote der Lüfte beliebt, jetzt gilt sie als Gefahr für Mensch und Bausubstanzen: Die Taube ist aus unserem Stadtbild nicht wegzudenken. Woher kommt sie? Und ist sie wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Viele Fans jedenfalls hat die Stadttaube nicht: Die einen fürchten um ihre frisch gewaschenen Autos, den anderen vergeht der Appetit, wenn sie im Café den Nebentisch belagert. Übertragen sie nicht schlimme Krankheiten?

Leiden die Denkmäler und Straßen unserer Stadt nicht unter ihren ätzenden Hinterlassenschaften?

Gemälde der Gefallenenrede des athenischen Staatsmannes Perikles nach dem ersten Kriegsjahr des Peloponnesischen Krieges im Jahr 431 v. Chr. Öffentliche Vorträge wie dieser waren eine der wichtigsten Wege, um in der Antike an Informationen zu gelangen – und diese weiterzugeben.

Gemälde der Gefallenenrede des athenischen Staatsmannes Perikles nach dem ersten Kriegsjahr des Peloponnesischen Krieges im Jahr 431 v. Chr. Öffentliche Vorträge wie dieser waren eine der wichtigsten Wege, um in der Antike an Informationen zu gelangen – und diese weiterzugeben.

Im Jahr 335 v. Chr. gab es in der griechischen Stadt Theben Pläne für einen Aufstand. Der Grund: In der antiken Welt sprach sich der vermeintliche Tod a herum – dem damaligen makedonischen König. Gestützt wurde die Information von der Erzählung seines Rivalen Demosthenes, der behauptete, Alexander sei bei einem Kampf gefallen. Beflügelt durch die Nachricht des vermeintlichen Todes begann in Theben eine Revolte.

Carl Spitzweg: Der Sonntagsspaziergamg 1841

Er war die einzige Gelegenheit, legal Freunde zu treffen, löste Bar- und Cafè-Besuche ab, er ersetzte die alltäglichen Wege, die monatelang wegfielen. Gut, denn spazieren gehen ist gesund. Ein Standard-Arzt-Rat ist Bewegung, den Kreislauf in Schwung bringen. Und doch wird das ziellose Gehen gern als eine exemplarische Rentnerbeschäftigung abgetan. Alte Menschen schlendern, die Hände hinter dem Rücken gefaltet, durch den Stadtpark – ohne klares Ziel.

In Bayern – und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ziehen andere Bundesländer demnächst nach – sollen die Fächer Kunst, Musik und Werken in einem „Fächerverbund“ zusammengefasst werden. Das bedeutet, dass diese kreativen Fächer ab dem nächsten Schuljahr keinen eigenen Platz im Stundenplan mehr haben und es zu einer drastischen Reduzierung der Unterrichtszeit in den kreativen Fächern kommt. Eine Elterninitiative wendet sich nun gegen die Zusammenlegung der Fächer Kunst, Musik und Werken in den Grundschulen und fordert, dass alle kreativen Fächer – auch in Zukunft – einen eigenen Platz im Stundenplan zu bekommen haben.

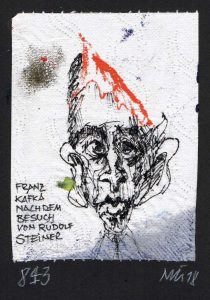

In Bayern – und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ziehen andere Bundesländer demnächst nach – sollen die Fächer Kunst, Musik und Werken in einem „Fächerverbund“ zusammengefasst werden. Das bedeutet, dass diese kreativen Fächer ab dem nächsten Schuljahr keinen eigenen Platz im Stundenplan mehr haben und es zu einer drastischen Reduzierung der Unterrichtszeit in den kreativen Fächern kommt. Eine Elterninitiative wendet sich nun gegen die Zusammenlegung der Fächer Kunst, Musik und Werken in den Grundschulen und fordert, dass alle kreativen Fächer – auch in Zukunft – einen eigenen Platz im Stundenplan zu bekommen haben. Publikationen zu Kafka sind längst zu einer kaum noch zu überschauenden Melange geworden, das Jubiläumsjahr – Kafka starb 1924 – bringt viele weiteren Titel hervor, und so tut, wer dazu noch beitragen will, gut daran, sein Vorhaben zu begründen. Das weiß auch Rüdiger Safranski – Biograph von Nietzsche, Goethe, Schopenhauer, Schiller, Hoffmann, Heidegger und Hölderlin – und spricht von „einer einzigen Spur im Leben Franz Kafkas“, die sein Buch verfolge und die „die eigentlich naheliegende“ sei: „Das Schreiben selbst und sein Kampf darum“.

Publikationen zu Kafka sind längst zu einer kaum noch zu überschauenden Melange geworden, das Jubiläumsjahr – Kafka starb 1924 – bringt viele weiteren Titel hervor, und so tut, wer dazu noch beitragen will, gut daran, sein Vorhaben zu begründen. Das weiß auch Rüdiger Safranski – Biograph von Nietzsche, Goethe, Schopenhauer, Schiller, Hoffmann, Heidegger und Hölderlin – und spricht von „einer einzigen Spur im Leben Franz Kafkas“, die sein Buch verfolge und die „die eigentlich naheliegende“ sei: „Das Schreiben selbst und sein Kampf darum“.

Naheliegend in der Tat, Kafkas Hingabe an sein Schreiben ist seit Jahrzehnten zum Topos geworden, was andererseits umso mehr Anlass sein kann, diesen Topos zu beleuchten und herauszufordern. Safranski steuert dazu die Anekdote bei, geschöpft aus Kafkas Tagebuch von 1911, wonach der Zeichner und Tucholsky-Freund Kurt Szafranski durch sein Grimassieren Kafka an dessen eigene „starke Verwandlungsfähigkeit“ erinnerte, „die niemand bemerkt. Wie so oft mußte ich Max nachmachen.“

Unternehmer Hasso Plattner (Mitte) eröffnet 2010 einen Erweiterungsbau des Instituts in Potsdam. Mit dem damaligen Institutsleiter Christoph Meinel (l.) und dem damaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (r.).

Die Potsdamer IT-Hochschule betrieb in den vergangenen Monaten viel Aufwand, um einen Betriebsrat zu verhindern. Sie bezahlte unter anderem eine Anwaltskanzlei. Diese half ihr, einen Pseudo-Betriebsrat zu installieren – um eine echte Mitarbeitervertretung als überflüssig erscheinen zu lassen. Ein Trend, sagen Arbeitnehmervertreter.

Die Anwaltskanzlei „Pusch Wahlig Workplace Law“ konnte sich in den vergangenen Monaten über einen lukrativen Kunden freuen. Im Dezember 2023 und Januar 2024 rechnete sie insgesamt rund 195.000 Euro ab: beim Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Die Rechnungen liegen Correctiv, dem Tagesspiegel den Potsdamer Neuesten Nachrichten und der Rundschau vor.

Ein Projekt des Berliner Droste-Hülshoff-Gymnasiums

Vom 5. März 2024 bis zum 3. Mai 2024 können sich weiterführende Schulen aller Schulformen im Rahmen von „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ um Förderung eines Schuljahresprojekts im Schuljahr 2024/25 bewerben. Mit ihrem Schulprogramm wirbt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) seit 2002 für das Baudenkmal als anschaulichen Lerngegenstand. „denkmal aktiv“ ermutigt Lehrkräfte, die Lernpotentiale des regionalen Kulturerbes für den Unterricht zu erschließen und lädt junge Menschen ein, denkmalgeschützte Einzelbauten, Ensembles oder Parkanlagen ihrer Zeit sowohhl kennenzulernen und sich ihrer Bedeutung für das Erscheinungsbild ihres Ortes bewusst zu werden.

Neonazis und Identitäre – die AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Milieu. Eine Recherche zeigt erstmals, in welchem Ausmaß die AfD Verfassungsfeinden Zugang zum Parlament gewährt.

Neonazis und Identitäre – die AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Milieu. Eine Recherche zeigt erstmals, in welchem Ausmaß die AfD Verfassungsfeinden Zugang zum Parlament gewährt. Die Bauern bringen Menschen in Lebensgefahr – und bekommen dennoch mehr Verständnis.

Die Bauern bringen Menschen in Lebensgefahr – und bekommen dennoch mehr Verständnis.