Die schärfsten Kritiker der Elche – waren früher selber welche

Diese Haltung ist natürlich nicht neu. Die Figur des Kritikers wird seit langem verfolgt von einer Tradition der kulturellen Feindseligkeit – von Johann Wolfgang Goethes vielzitiertem Jugendgedicht Rezensent („Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.“) bis hin zur Figur des düsteren, freudlosen Restaurantkritikers Anton Ego in Pixars Ratatouille. Wir Kritiker gelten als Spielverderber, die sich zwischen das Publikum und die Kunst drängen, als Gatekeeper mit fragwürdiger Autorität, als pedantischer Lehrer, der gnadenlos Noten verteilt – oder als vom Cäsarenwahnsinn gezeichneter Imperator, der durch eine Bewegung seines Daumens über Wohl und Wehe eines Kunstwerks entscheiden kann.

Zum zweiten Mal ist Olaf Scholz an einen Ort geeilt, den die Wassermassen bedrohen. Das musste er auch, denn als Katastrophen die Elbe und Ahr heimsuchten, wurden Karrieren beschleunigt und beendigt.

Zum zweiten Mal ist Olaf Scholz an einen Ort geeilt, den die Wassermassen bedrohen. Das musste er auch, denn als Katastrophen die Elbe und Ahr heimsuchten, wurden Karrieren beschleunigt und beendigt.

Auf nichts kann man sich mehr verlassen, heißt es in den letzten Jahren immer öfter. Bankenkrise, Corona, Inflation, der Aufstieg der Rechten, die Entwicklung Putins zum imperialistischen Diktator – unsere Zeit ist geprägt von Unberechenbarkeit.

Auf nichts kann man sich mehr verlassen, heißt es in den letzten Jahren immer öfter. Bankenkrise, Corona, Inflation, der Aufstieg der Rechten, die Entwicklung Putins zum imperialistischen Diktator – unsere Zeit ist geprägt von Unberechenbarkeit. … also, gehen Sie doch?

… also, gehen Sie doch? In diesem Abschnitt des Jahres wird viel geredet, viel versprochen und auch ein wenig gehadert. Was schenkt man dem Kollegen zum Geburtstag, falls der gefeiert wird?

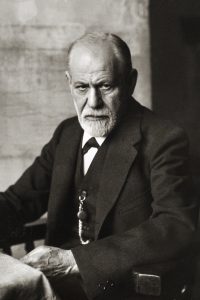

In diesem Abschnitt des Jahres wird viel geredet, viel versprochen und auch ein wenig gehadert. Was schenkt man dem Kollegen zum Geburtstag, falls der gefeiert wird? Teils war es – wie Gerichte glaubten – kurios ins Innere der Angeklagten sehen zu können. Sein Spott über die ungeheuer populäre Mode der Psychoanalyse des Sigmund Freud (1856–1939) oder das, was man seinerzeit aus ihr machte, hat Karl Kraus einen Platz im kollektiven Gedächtnis gesichert.

Teils war es – wie Gerichte glaubten – kurios ins Innere der Angeklagten sehen zu können. Sein Spott über die ungeheuer populäre Mode der Psychoanalyse des Sigmund Freud (1856–1939) oder das, was man seinerzeit aus ihr machte, hat Karl Kraus einen Platz im kollektiven Gedächtnis gesichert.

Frische Austern, raffiniert gewürzte Weinbergschnecken, gefüllter Fasanenbraten, serviert in Gefäßen aus Silber und Gold, dazu noch Wein in rauen Mengen – schon die alten – Römer wussten zu schlemmen und zu feiern. Vor allem Bankette, genannt convivia, waren damals ein beliebter Zeitvertreib. Man gab sie für die Familie, Geschäftspartner oder Kunden – gar nicht so anders als heute. Doch waren die römischen Gela(lie)ge tatsächlich so protzig und ungezügelt, wie wir denken, sie uns heute denken zu dürfen?

Frische Austern, raffiniert gewürzte Weinbergschnecken, gefüllter Fasanenbraten, serviert in Gefäßen aus Silber und Gold, dazu noch Wein in rauen Mengen – schon die alten – Römer wussten zu schlemmen und zu feiern. Vor allem Bankette, genannt convivia, waren damals ein beliebter Zeitvertreib. Man gab sie für die Familie, Geschäftspartner oder Kunden – gar nicht so anders als heute. Doch waren die römischen Gela(lie)ge tatsächlich so protzig und ungezügelt, wie wir denken, sie uns heute denken zu dürfen?