Hat das Theater uns heute noch etwas zu sagen? Unbedingt! – meinen wir:

Hat das Theater uns heute noch etwas zu sagen? Unbedingt! – meinen wir:

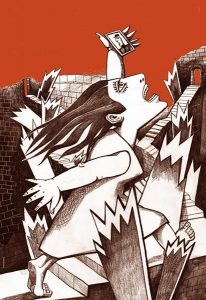

Welcher Spielraum bleibt heute – außerhalb jener die Welt bedeutenden Brettern – noch einem Täter? Er wird belauscht, wenn er Pläne schmiedet, er wird gescannt, wenn er Verbündete sucht, seine Gedanken lösen Alarm aus, ehe sie Tat werden. Der Mann ist schon gefesselt, er weiß es nur noch nicht.

Theater aber darf solche Grenzen einreißen, Grenzen zwischen Kunstraum und Welt-Raum, Ästhetik und Moral, zwischen Abstraktion und Konkretheit, Symbol und Realitäten. Draußen ist die Realität realer und schneller. Vorhang auf, Vorhang zu und keine Frage offen?

Zwar. Schon. Aber:

Würden wir Außerirdische finden -(oder von solchen entdeckt werden) wären die dann eher Mikroben oder grüne Männchen? Aber was würde ein – wie auch immer zustande gekommener „Fund“ für die Menschheit bedeuten – für gläubige Menschen zumal? Für uns heute (Bild: Milchstraße) ist die Vorstellung, dass es da draußen Leben geben könnte, gut vorstellbar. Nur darum machen wir uns Gedanken, was passieren würde, wenn wir es wirklich finden würden. Das Literaturgenre der Science Fiction befasst sich zu einem großen Teil genau mit dieser Frage des Kontakts zwischen Erde und außerirdischen Zivilisationen.

Würden wir Außerirdische finden -(oder von solchen entdeckt werden) wären die dann eher Mikroben oder grüne Männchen? Aber was würde ein – wie auch immer zustande gekommener „Fund“ für die Menschheit bedeuten – für gläubige Menschen zumal? Für uns heute (Bild: Milchstraße) ist die Vorstellung, dass es da draußen Leben geben könnte, gut vorstellbar. Nur darum machen wir uns Gedanken, was passieren würde, wenn wir es wirklich finden würden. Das Literaturgenre der Science Fiction befasst sich zu einem großen Teil genau mit dieser Frage des Kontakts zwischen Erde und außerirdischen Zivilisationen.

Das Alter des Lebens auf der Erde? Nichts genaues weiß man nicht – aber, (lassen wir den (Bild) Urknall mal beiseite – das jedenfalls sagen und schreiben Wissenschaftler: Mindestens sagenhafte 3,5 Milliarden Jahre! Unsere Erde entstand vor zirka 4,5 Milliarden Jahren – und fossile Spuren von Leben sind unter anderem in Gestein nachweisbar, das über 3,5 Milliarden Jahre alt ist.

Das Alter des Lebens auf der Erde? Nichts genaues weiß man nicht – aber, (lassen wir den (Bild) Urknall mal beiseite – das jedenfalls sagen und schreiben Wissenschaftler: Mindestens sagenhafte 3,5 Milliarden Jahre! Unsere Erde entstand vor zirka 4,5 Milliarden Jahren – und fossile Spuren von Leben sind unter anderem in Gestein nachweisbar, das über 3,5 Milliarden Jahre alt ist.

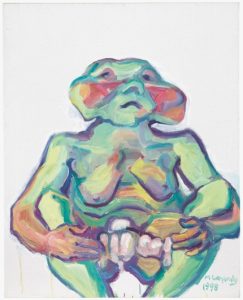

Dass es für Frauen in der Kunst nicht unbedingt leicht ist, kann derzeit eindrucksvoll in der Kunsthalle Mannheim sehen, die mit der Schau „Hoover Hager Lassnig“ Werke von drei stilistisch sehr unterschiedlichen, aber thematisch verwandten Künstlerinnen zeigt. Maria Lassnig hat sich noch mit fast 80 Jahren mit dem Thema Mutterschaft auseinandergesetzt: „Der vermeintliche Säugling ist allerdings ein kleines Männchen, das Anzug trägt, Geheimratsecken hat und in Wahrheit einen einstigen Liebhaber der Malerin darstellt. In dem anderen Werk erscheint sie als hockende grüne Gestalt mit gnomenhaft verzerrten Gesichtszügen, und man weiß nicht, ob das abstrakte Objekt, das zwischen ihren Schenkeln schwebt, aus ihr herauskommt oder dorthin zurückwill. Mit einem Neugeborenen hat es jedenfalls nur die blassrosa Farbe gemein. Beide Male drückt die Darstellung des eigenen Ichs auch die Trauer der Braut und Mutter aus, die die international erfolgreiche Künstlerin nie gewesen ist.“ Die Werke von Maria Lassnig, Nan Hoover und Anneliese Hager aber „verbindet mehr als nur biografische Analogien. Das eigene Ich ist bei ihnen weder Studienobjekt noch Denkmal, sondern Symbol für einen harten, am Ende aber

Dass es für Frauen in der Kunst nicht unbedingt leicht ist, kann derzeit eindrucksvoll in der Kunsthalle Mannheim sehen, die mit der Schau „Hoover Hager Lassnig“ Werke von drei stilistisch sehr unterschiedlichen, aber thematisch verwandten Künstlerinnen zeigt. Maria Lassnig hat sich noch mit fast 80 Jahren mit dem Thema Mutterschaft auseinandergesetzt: „Der vermeintliche Säugling ist allerdings ein kleines Männchen, das Anzug trägt, Geheimratsecken hat und in Wahrheit einen einstigen Liebhaber der Malerin darstellt. In dem anderen Werk erscheint sie als hockende grüne Gestalt mit gnomenhaft verzerrten Gesichtszügen, und man weiß nicht, ob das abstrakte Objekt, das zwischen ihren Schenkeln schwebt, aus ihr herauskommt oder dorthin zurückwill. Mit einem Neugeborenen hat es jedenfalls nur die blassrosa Farbe gemein. Beide Male drückt die Darstellung des eigenen Ichs auch die Trauer der Braut und Mutter aus, die die international erfolgreiche Künstlerin nie gewesen ist.“ Die Werke von Maria Lassnig, Nan Hoover und Anneliese Hager aber „verbindet mehr als nur biografische Analogien. Das eigene Ich ist bei ihnen weder Studienobjekt noch Denkmal, sondern Symbol für einen harten, am Ende aber

Als Ursache könnte – auch – Internetnutzung als Ursache vermutet werden, erst seit wenigen Jahrzehnten ist es Teil des modernen Lebens und dennoch inzwischen kaum noch daraus wegzudenken. Viele Menschen verbringen mehrere Stunden am Tag auf Social Media, mit Onlinespielen oder klicken sich durch Websites, auf denen sie einer überwältigenden Menge an Informationen und Meinungen ausgesetzt sind. Dass das überfordern und der Psyche zusetzen könnte, ist nicht abwegig. Die Annahme, dass das Internet krank macht, ist inzwischen weit verbreitet. Zurecht?

Forschende der Oxford University haben untersucht, wie stark die Internetnutzung das mentale Wohlbefinden tatsächlich negativ beeinflusst. Ihre Studie – die bisher umfassendste zu dem Thema – ist in der Zeitschrift Clinical Psychological Science erschienen und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Anders als erwartet korrelieren online verbrachte Zeit und psychische Gesundheit nicht oder allenfalls in geringem Maße miteinander.

„Wir haben sehr intensiv nach einem schlagenden Beweis dafür gesucht, dass Internetnutzung und mentales Wohlbefinden in einem Zusammenhang stehen – wir haben ihn nicht gefunden“, sagt Andrew Przybylski, Hauptautor der Studie und Psychologieprofessor am Internet Institute der Oxford University (OII).

„Damit haben wir den sowohl im zeitlichen als auch im demografischen Kontext bisher umfangreichsten Datensatz zu psychischer Gesundheit und Internetnutzung untersucht“, sagt Studienautor Matti Vuorre, Psychologe und Informatiker am OII.

Korrelieren Onlineaktivität und mentale Gesundheit?

Die Auswertung der Daten aus zwei Jahrzehnten zeigt, dass es in der globalen psychischen Gesundheit in dem betrachteten Zeitraum durchaus Veränderungen gegeben hat. Diese sind jedoch geringfügig und äußerst inkonsistent. Den Studienautoren zufolge lassen sie sich nicht mit der Internetnutzung in Zusammenhang bringen, denn würde diese tatsächlich psychisch krank machen, hätten die Ergebnisse weitaus deutlicher ausfallen müssen.

Auch die verbreitete Annahme, dass bestimmte Gruppen aufgrund ihres Alters oder Geschlechts online häufiger Erfahrungen machen, die dem mentalen Wohlbefinden schaden, hat das Team sorgfältig geprüft. Gerade Frauen und junge Mädchen gelten gemeinhin als stärker gefährdet. Doch eine Filterung der Daten nach diesen Faktoren ergab keine spezifischen Muster. Im Gegenteil: Der Studie zufolge hat die Lebenszufriedenheit von Frauen in den letzten zwanzig Jahren im Schnitt eher zugenommen.

Internetriesen halten – was Wuder – wichtige Daten zurück

Von globalen Technologieunternehmen und Online-Plattformen gesammelte Daten wurden in der Studie nicht berücksichtigt, obwohl die Autoren sie als äußerst aufschlussreich einstufen. Das Problem: Sie werden unter Verschluss gehalten. „Diese Daten sind vorhanden und werden zur Produktverbesserung und Marketingzwecken laufend analysiert“, sagt Przybylski. „Sie sind aber leider für unabhängige Untersuchungen nicht zugänglich.“

Derweil aber deshalb die Forschung über die Auswirkungen von Internettechnologien ins Stocken geraten ist, fordern die Studienautoren von den Unternehmen mehr Transparenz und Kooperation, um den individuellen Umgang mit internetbasierten Technologien detaillierter erforschen zu können.

Der staunenerregende Führungsstil des neuen Mannes auf dem Stuhl Petri hat viele Facetten; eine wichtige hat mit Jorge Mario Bergoglios jesuitischem Hintergrund zu tun: mit der Kunst, abzuwägen, zu unterscheiden – und zu handeln. Noch nicht lange ist es her, dass ein amtierender Papst zurücktrat und ein neuer gewählt wurde – auf den Deutschen Joseph Ratzinger folgte der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Beide, Papst und Papst-Emeritus, leben inzwischen friedlich nebeneinander in der Vatikanstadt – ein neuer Zustand; denn in älteren Zeiten der Papstgeschichte war das Nebeneinander mehrerer Päpste meist von öffentlicher Unruhe und Kirchenspaltung begleitet.

Der staunenerregende Führungsstil des neuen Mannes auf dem Stuhl Petri hat viele Facetten; eine wichtige hat mit Jorge Mario Bergoglios jesuitischem Hintergrund zu tun: mit der Kunst, abzuwägen, zu unterscheiden – und zu handeln. Noch nicht lange ist es her, dass ein amtierender Papst zurücktrat und ein neuer gewählt wurde – auf den Deutschen Joseph Ratzinger folgte der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Beide, Papst und Papst-Emeritus, leben inzwischen friedlich nebeneinander in der Vatikanstadt – ein neuer Zustand; denn in älteren Zeiten der Papstgeschichte war das Nebeneinander mehrerer Päpste meist von öffentlicher Unruhe und Kirchenspaltung begleitet.

Die Adventsmusik des Freundeskreises des Heidelberger Frühling e.V. ist ein fester Termin im Jahreskalender – dieses Jahr findet sie am Donnerstag, 14. Dezember um 18 Uhr in der Jesuitenkirche Heidelberg statt. Der Freundeskreis lädt dazu ein, das Jahr gemeinsam musikalisch ausklingen zu lassen.

Das Programm gestalten das Blechbläserensemble „Mannheimer Blech“ der Musikhochschule Mannheim unter der Leitung von Prof. Ehrhard Wetz und Bezirkskantor Markus Uhl. Es erklingt Vorweihnachtliches von Georg Friedrich Händel und Ludwig van Beethoven sowie Suiten populärer Christmas Carols aus England und den USA. Bei einigen Adventsliedern ist das Publikum eingeladen mitzusingen.

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Im Heidelberger Frühling Freundeskreis e.V. engagieren sich um die 1200 Mitglieder. Das große Netzwerk aus Privatpersonen und Unternehmen ist fest verankert in Stadtgesellschaft und Region und wurde 2001 gegründet.

Seltsam, im Nebel zu wandern!

Einsam ist jeder Busch und Stein,

Kein Baum sieht den andern,

Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt

,

Als noch mein Leben licht war;

Nun, da der Nebel fällt,

Ist keiner mehr sichtbar.

.

.Wahrlich, keiner ist weise,

Der nicht das Dunkel kennt,

Das unentrinnbar und leise

Von allen ihn trennt.

Seltsam, im Nebel zu wandern!

Leben ist Einsamsein.

Kein Mensch kennt den andern,

Jeder ist allein.

.Aktion vor dem Kanzleramt …

Als Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 seine Zeitenwende-Rede hielt, katapultierte er die Bundeswehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Seitdem wird in der Öffentlichkeit detailliert über das Beschaffungswesen und die Einsatzbereitschaft von Panzern und Funkgeräten diskutiert. Seltener thematisiert werden hingegen die Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeiten der Bundeswehr – obwohl diese immer wichtiger werden. Ausgespart bleibt dabei nicht nur, welche Möglichkeiten die Streitkräfte in diesem Bereich schon jetzt haben, sondern auch, inwieweit diese Aktivitäten überhaupt demokratisch begrenzt und kontrolliert werden.

Wenn (tumbe) Querdenker zu Rechsbürgern werden ist unsere Demokratie in Gefahr