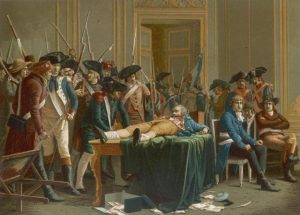

Maximilien Robespierre (1758–1794) setzt auf Tribunale

Die Sätze, mit denen Maximilien Robespierre am 10. Juni 1794 die Gesetzesvorlage seines Verbündeten Couthon vor dem Nationalkonvent in Paris verteidigte, nehmen in der Liste rhetorischer Nebelkerzen einen Spitzenplatz ein: „Wir treten den perfiden Andeutungen entgegen, durch die man die Maßnahmen, die das öffentliche Interesse vorschreibt, als übertriebene Strenge einzustufen sucht. Diese Strenge muss jedoch nur von den Verschwörern, nur von den Feinden der Freiheit gefürchtet werden.“ Von da an kamen Henker und Guillotine mit dem Abarbeiten der Urteile kaum nach.

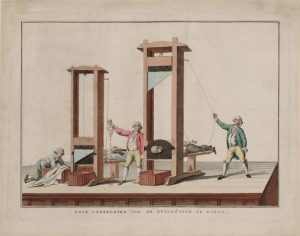

Den Terror hatte der Wohlfahrts – Ausschuss als zentrales Regierungsgremium bereits im September 1793 auf die Tagesordnung gesetzt. Nachdem radikale Sansculotten in den Nationalkonvent eingedrungen waren und ultimativ Brot für das Volk und die Guillotine für die „Verräter“ auf den Schlachtfeldern gefordert hatten, waren die Grundrechte massiv eingeschränkt worden.

Den Terror hatte der Wohlfahrts – Ausschuss als zentrales Regierungsgremium bereits im September 1793 auf die Tagesordnung gesetzt. Nachdem radikale Sansculotten in den Nationalkonvent eingedrungen waren und ultimativ Brot für das Volk und die Guillotine für die „Verräter“ auf den Schlachtfeldern gefordert hatten, waren die Grundrechte massiv eingeschränkt worden.

Prozesse konnten nach drei Tagen abgeschlossen werden, wenn die Geschworenen „ihr Gewissen genügend erleuchtet“ fanden. Richter durften ihr Votum mündlich abgeben. In aufständischen Regionen gingen Sonderbeauftragte und -tribunale mit Schnellverfahren und Massenhinrichtungen gegen „Verdächtige“ vor.