Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Ein Ort auch, an dem nach den 12 Jahren brüllend-aggressiven Marschgesangs auch leise gesungene Lieder eine Heimstatt fanden, ein Ort aber auch, der als wichtige Geburtsstätte des neuen deutschen Chansons und des neuen politischen Liedes gelten darf; ein antibürgerlicher Ort, an dem man ab 1964 verfolgen konnte, wie mit 1968 eine bürgerliche Jugendbewegung mit antibürgerlichem Gestus heraufzog.

Natürlich weiß ich, dass dies zugleich ein Ort ist, an dem intime Kenner der Waldecker Festivals zu Hause und heute auch unter den Zuhörern sind – ich kann aus eigenem Miterleben davon berichten. Aus dieser Zeit bin ich zum Beispiel dem 1778/79 erschienenen Werk „Volkslieder“ von Johann Gottfried Herder verbunden, das den Anfang der Liedforschung markiert und 1807 den programmatischen Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ erhielt.

Durch das Lied, ist dort zu lesen, würden die Menschen mit der ganzen Seele erfaßt, ja, Lieder zeigten, „dass die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Völkergabe sei, nicht und kein Privaterbteil einiger feinern, gebildetern Männer“ sei. Einbezogen hat der Sammler in sein völkerverbindendes Projekt selbst grönländische, tartarische, peruanische oder madagassische Beispiele; Herder würde sich glänzend mit vielen anderen Waldeck-Sängern verstanden haben.

Aus seiner Sammlung gelangten die Lieder in die zeitgenössische aufklärerische Publizistik, beispielhaft und mehrfach das berühmt gewordene estnische Volkslied „Klage über die Tyrannei der Leibeigenen“:

„Vor dem bösen Deutschen flieh ich/ Vor dem schrecklich bösen Herrn. […] Arme Bauren, an dem Pfosten/ Werden blutig sie gestrichen.“

Was aus Herders Volksliedvorstellungen während zweier Jahrhunderte durch Romantik und völkische Verblendung, durch eine deutschnationale Germanistik und Volkskunde, besonders aber durch die Pervertierung des Singens vor und nach 1933 wurde, muß ich hier nicht ausgeführt werden. Der das Völkermorden vorbereitende und begleitende martialische Gesang einschließlich der gemütlich-gemütvollen Lieder, ja das Singen selbst, war 1945 gründlich diskreditiert, Theodor W. Adorno formulierte 1956 in seiner „Kritik des Musikanten“: „Nirgendwo steht geschrieben, dass Singen not sei“. Walter Moßmann und Peter Schleuning sprachen von einer „adornitischen Schweigezeit“ und „ideologiekritischer Gesangsverweigerung“.

Für jeden nachdenklichen Menschen war es schwierig geworden, weiterzusingen als habe es den schrecklichen Mißbrauch nicht gegeben. Dies gilt auch für die Jugendbewegung. So manches der bündischen Lieder wurde von der Bevölkerung als Gesang der Hitler-Jugend identifiziert. Franz Josef Degenhardt berichtete, er habe in einer Straßenbahn die Drohung mit Prügel erlebt, sänge er weiter diese Nazilieder. Die alten Lieder waren unsingbar, zugleich das demokratische Liedgut nachhaltig aus dem Gedächtnis getilgt; die Deutschen waren zu einem Volk ohne Lieder geworden, wir kennen die Verse, in denen Franz Josef Degenhardt dies eindringlich formuliert hat.

Es gab nur ganz wenige Orte in Deutschland, von denen in dieser Situation

eine Wiederbelebung des Liedes und des Singens ausgehen konnte.

Burg Waldeck war aus verschiedenen Gründen einer von ihnen. Hier lebte weiterhin die Tradition des gemeinsamen Singens, man kannte, sammelte und sang mit Respekt die Lieder fremder Völker, auch andere Verbindungen, zum poetischen Kunstlied etwa oder zu den Kabarettliedern der Weimarer Zeit waren nicht völlig abgeschnitten, selbst die kraftvollen Gesänge eines Ernst Busch kannte man. Und, wir sangen 1960 mit der Jungenschaft (d.j, 1. 11) aus dem chinesischen „Buch der Lieder“ die damals und heute aktuelle antimilitaristische Nachdichtung Klabunds:

General!

Wir sind des Kaisers Leitern und Sprossen!

Wir sind wie Wasser im Fluss verflossen –

Nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen –

General! […]

Unsre Kinder hungern, unsre Weiber heulen –

Unsere Knochen in fremder Erde verfaulen – […]

Welche Mutter hat noch einen Sohn?

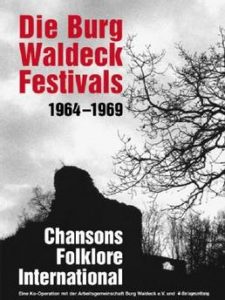

Es ist also kein Zufall, dass Ende 1963 im studentischen Kreis der „Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck“ (ABW) der Plan zu einem Chansonfestival entstand, vorbereitet durch Vorschläge Peter Rohlands schon 1961 und 62, zur Tat gebracht dann gemeinsam mit Rolf Gekeler, Jürgen Kahle, Diethart Kerbs und Jürgen Gottschling (tenno). Der Gedanke an Waldeck als einer Werkstatt oder, wie Hein und Oss Kröher dies nannten, eines „Bauhauses der Folklore“, war zu jener Zeit angesagt. Ausdrücklich dachte man nicht an ein Folkfestival wie im amerikanischen Newport, sondern eher stellte man sich Treffen vor, wie sie von den Schriftstellern der Gruppe 47 veranstaltet wurden. Gegenseitige Anregung der Sänger war erklärtes und zentrales Ziel. Ein Forum für Kritik und Förderung wünschte man, Ort des Kennenlernens und Austausches von Sängern, Textern, Instrumentalisten, Forschern und Kritikern. „Chansons Folklore International – Junge Europäer singen“, so lauteten Titel und Motto der Veranstaltung.

Pfingsten 1964 erlebt die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Open-Air-Festival

Vierhundert Zuhörer sind zur Burg Waldeck gekommen, um knapp zwanzig Sängern zu lauschen. Die Organisatoren wollen einen „Ort der größtmöglichen Freiheit für den Andersdenkenden“ bereitstellen, gesungen wünscht man sich das „Lob der Inkonsequenz“ und der „offenen Résistance für die Toleranz“; Worte sind dies, die auch einem frühen Lied Hanns Dieter Hüschs hätten entstammt sein können. Das bescheidene Ziel war eine „Demokratisierung ganz Europas“, auch wollten wir „durch Aufweichung der zementierten Fronten der Furcht“ engere Beziehungen zu Osteuropa herstellen. Manches war in der Begrüßungsrede von Diethart Kerbs zu hören, was an die Reden der Ostermarschbewegung erinnert, argumentativ vorweggenommen wurden wichtige Teile einer künftigen neuen Ostpolitik.

Niemand unter den Zuhörern konnte damals ahnen, dass Musikwissenschaftler später einmal vom Anfang einer neuen musikgeschichtlichen Epoche, Historiker von einem kulturrevolutionären Ereignis sprechen würden. Man sang und diskutierte, saß am Lagerfeuer man hat getrunken und genossen, was dann – später – zur Legende geworden sein wird.

Was war so epochemachend an diesem

und den in den Folgejahren schnell größer werdenden Festivals?

Nahezu alle hier gesungenen Lieder gehörten Anfang der sechziger Jahre zum Repertoire einer kleinsten Minderheit. In der Öffentlichkeit waren sie ganz unbekannt. In diesem Vakuum entfalteten die Festivals auf Burg Waldeck ihre Wirkung. Ein junges Publikum entdeckte, dass es neben jenen den Verstand vernebelnden Gemeinschaftsgesängen, die jede individuelle Denk‑ und Kritikfähigkeit auszulöschen vermögen, auch noch andere Lieder gab, die zu singen Spaß machte.

Von nachhaltigen Folgen war der Entschluß, auf den Festivals besonders dem Chanson Raum zu geben, einem Genre, das nach Überzeugung der Veranstalter „in Deutschland längst noch nicht genug beachtet und gepflegt wird“.

Im deutschsprachigen Raum gab es – sieht man vielleicht von den Wienern Helmut Qualtinger, Georg Kreisler und Gerhard Bronner ab – keine mit Pete Seeger und Joan Baez, Yves Montand oder Georges Brassens vergleichbaren Sänger, die selbstgeschriebene und selbstvertonte Lieder vorgetragen hätten. Diethart Kerbs lieferte eine Definition des Chansons, die eine Erklärung für den Erfolg der in den folgenden Jahren populär werdenden Sänger enthält: „Es sträubt sich dagegen, im Chor gesungen zu werden; Chansons sind keine Manifestationen eines rauschhaften Gemeinschaftsgefühls, sondern Anrede an den Einzelnen, sie brauchen den Hörer und lassen ihn gelten.“ Bereits 1965 waren die Waldeck-Veranstalter überzeugt, das neue deutsche Chanson verspreche, „zu einer neuen Art des Volkslieds zu werden“ …

… gesungen für ein „Antwort gebendes Publikum“.

Und, tatsächlich werden die Festivals zur Wiege dieses neuen deutschen Chansons, schnell bürgert sich der alte, schon im 18. Jahrhundert gebrauchte Begriff „Liedermacher“ ein. Nahezu alle Sänger, die in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die Konzertsäle füllen werden, finden im Hunsrück erstmals ein größeres Publikum: Franz Josef Degenhardt, Walter Hedemann, Hanns Dieter Hüsch, Reinhard Mey, Walter Moßmann, Christoph Stählin, Rolf Schwendter, Dieter Süverkrüp, Hannes Wader, Kristin Bauer-Horn, Michael Wachsmann, Schobert und Black. Durch Fasia Jansen, Sängerin der Ostermärsche, kommt schon 1964 mit der gegen den Rassismus zu Felde ziehenden „Ballade vom Briefträger William L. Moore“ auch ein Lied Wolf Biermanns zu Gehör.

Erstmals nach 1945 entstehen wieder Lieder in deutscher Sprache, die das aktuelle Zeitgeschehen begleiten und reflektieren. „Bedenkt man“, so Hein und Oss Kröher, „wie selten sich ein musikalisches Talent mit einem dichterischen in der gleichen Person vereinigt, um aus ihr einen Liederschöpfer zu machen, so ist die Fülle der Talente, die seit 1964 aus dem deutschen Boden schossen, einfach erstaunlich.“

„Bauhaus des europäischen Liedes“

Die Festivals schaffen eine produktive Atmosphäre des Singens und Diskutierens, in der junge Künstler sich ausprobieren können und Resonanz erhalten. Rund um die Uhr wird gesungen und gestritten. Walter Moßmann etwa, bald einer der wichtigsten deutschen Chansonniers, erhält 1964 den Anstoß zu eigenen Liedern. Schon 1965 trägt er sie mit großem Erfolg vor, nach dem Auftritt des Jahres 1966 nennt ihn die FAZ als größte Entdeckung des Festivals. Seine Vorbilder sind Boris Vian und mit Georges Brassens jener Poet, der „eine ganze Nation zum Singen gebracht hat“. Durch Sänger wie Moßmann entstand tatsächlich so etwas wie das auf der Waldeck angestrebte „Bauhaus des europäischen Liedes“.

Es ist während der ersten Festivals die Freude an poetischen Texten und an der Ausdruckskraft, die Dichtern mittels ihrer Muttersprache möglich wird, die das Publikum eint. Man genießt die sprachgewandte Wortgewalt Dieter Süverkrüps, die Sanftheit, mit der Reinhard Mey sich hören läßt, den spielerischen Witz, mit dem Hannes Wader vorträgt. Solches hatte man in der eigenen Sprache, die dem Schlager reserviert schien, noch nicht gehört. Fasia singt schon 1964 ihre sehr politischen Lieder von Wiederbewaffnung und Atomversuchen. Einzelne Sänger greifen auf die fast vergessenen Chansons von Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Erich Weinert, Frank Wedekind, Bertolt Brecht oder Erich Mühsam zurück, im Mittelpunkt stehen jedoch neuverfaßte Lieder. In ihnen ist während der ersten drei Festivals bis 1966 bereits eine leise, oft noch verklausulierte Gesellschaftskritik zu vernehmen – erste seismographische Vorboten dessen, was man gemeinhin unter 1968 subsumiert.

Für die schnelle Verbreitung der neuen Lieder waren die Medien zuständig

Es waren aber nicht nur Funk und Fernsehen, die geradezu gierig den neuen Gesang aufnahmen und auch noch gut zahlten, sondern nach meiner Erinnerung auch ganz andere, heute kaum noch genutzte. Aus dem Bundesjugendbericht 1965 weiß ich, dass 85 % meiner Altersgenossen ganz gerne deutsche Schlager hörten, nicht zuletzt auch deshalb, weil die sogenannte Volksschule der ganz überwiegenden Mehrheit der Jugendlichen Englischkenntnisse ebenso vorenthalten hatte wie eine musikalische Bildung.

Sehr gut erinnern wir uns der Begeisterung beim Hören der Lieder des vorgeblich so verklausuliert formulierenden Franz Josef Degenhardt. Sein Lied „Deutscher Sonntag“ sprach mir aus der Seele, schilderte es doch die mit Bösartigkeit einhergehende öde Ereignislosigkeit in einer Kleinstadt der sechziger Jahre. Solch ein Lied vermittelte, nicht allein zu sein mit dem Unbehagen angesichts der Verhältnisse „sonntags in der deutschen Stadt“. Eine gegenüber allem Abweichenden feindliche Umwelt war der Normalfall. Wo die vielen, die nichts gewußt zu haben, so eifrig beteuerten, angesichts langhaariger „Gammler“ gerne vom Vergasen sprachen und sich der angeblich erzieherischen Wirkung der Arbeitslager erinnerten, war Hanns Dieter Hüschs 1967 auf der Waldeck vorgetragener Sprechgesang „Ich bin ein deutscher Lästerer“ tröstlich. Und, wo man durch den Auschwitz-Prozeß gerade erfahren hatte, was gut zwanzig Jahre zuvor Unfaßbares geschehen war, hörte man mit Dieter Süverkrüps „Kirschen auf Sahne“ ein erstes Lied mitfühlender Solidarität.

Überwältigend, welch poetische Kraft, welche Texte und Lieder in der deutschen Sprache möglich waren, die ersten Gedanken an ein künftiges Germanistikstudium haben ihre Ursprünge in der Freude am „Armen Felix“, der „Tarantella“, den balladesken Weintrinkern und Kumpanen, die Degenhardt uns schenkte. Das große Lied Boris Vians „Le deserteur“, gesungen in der deutschen Fassung Gerd Semmers 1964 auf der Waldeck von Dieter Süverkrüp bestärkte, den Kriegsdienst zu verweigern. Großen Eindruck machte schließlich die auf der Waldeck dargebotene, nie zuvor gehörte Lieder fremder Völker.

Auch die schnelle Politisierung, der das Festival ausgesetzt war, vollzog ich mit. Beispielhaft dafür wie für die massenhafte Resonanz der neuen Lieder steht Franz Josef Degenhardt. Fast im Handumdrehen gewinnt er ein nach Hunderttausenden zählendes Publikum von liberalen Intellektuellen und Studenten. Es sind jene Teile einer jüngeren Generation, die während der Spiegelaffäre gerade erstmals protestiert haben und ein diffuses Unbehagen angesichts einer restaurativ erstarrten Gesellschaft empfinden, die sich am Ende der Adenauer-Ära in der Übergangszeit zur Großen Koalition befindet. Es ist zumeist noch keine agressive Kritik, die Degenhardt formuliert, sondern die Beschreibung genau beobachteter Erscheinungen, die ihm gelingt wie kaum einem anderen. Bald thematisieren seine Lieder dann aber die Generation der Mütter und Väter, die sich eingerichtet hat in neuem Wohlstand und ihren Kindern die Vergangenheit verweigert. Die Zeit des Faschismus, das Mitwirken dort in hoher oder niedriger Position, gehört ebenso zu den Tabuthemen wie die Wiedereinsetzung der Täter in alle ihre Ämter.

„Nur Auschwitz, das war ein bißchen zu viel“

„Ihre Kinder haben Angst“, so schreibt Degenhardt in dem Lied „Häuser im Regen“, „Angst vor den Vätern auf Büfetts in Trauerrahmen./ Denn wer weiß, was die korrekt verwaltet haben.“ Andere Sänger folgen. In seinem Monumentallied über den deutschen Michel singt Dieter Süverkrüp sarkastisch „Gaskammerdiener kommt ins Loch – für ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Woch“. Berühmt werden Degenhardts Senatoren und Notare, die mit ihren Wahlsprüchen „Alles mit Maß und mit Ziel“ gut durch die Zeiten kommen, „zwischen den Zeilen Widerstand leisteten, damals“ und die Vergangenheit mit dem Satz kommentieren „Nur Auschwitz, das war ein bißchen zu viel“.

„Das engagierte Lied“

1967 erhält das Festival den Untertitel „Das engagierte Lied“. Die zunehmende Radikalisierung wird durch den Anspruch charakterisiert, vom Unbehagen an gesellschaftlichen Symptomen zu deren Ursachen im gesellschaftlichen System vorstoßen zu wollen. Auf der Tagesordnung stehen nun Lieder, die einen ganz neuen Blick auf die eigene Gesellschaft werfen. Entdeckt wird deren Verflechtung mit diktatorischen Regimen, der Putsch in Griechenland und die Zustände im Iran werden zu Studienfällen dafür, was der Westen unter „Freier Welt“ versteht. Die Großmacht USA mit ihrer Rassentrennung erscheint in neuem Licht. Im Vietnamkrieg sind die Parolen von Freiheit und Demokratie so offensichtlich ins Unrecht gesetzt, dass die antikommunistisch geprägten Rechtfertigungsversuche für diesen Krieg an Glaubwürdigkeit verlieren. Die Ereignisse in Südostasien und die Notstandsgesetze tragen bei den wichtigsten Liedermachern und zeitgleich in der Außerparlamentarischen Opposition zu energischem Widerspruch bei. Der Bundesrepublik erwächst erstmals nach dem KPD-Verbot wieder eine Fundamentalopposition, die über gesellschaftliche Gegenentwürfe nachdenkt.

Unter den auftretenden Künstlern findet 1968 die studentische Rockgruppe Floh de Cologne Zustimmung. Sie will Lehrlinge und junge Arbeiter ansprechen und lernt die dafür benötigten Instrumente zu bedienen, um in einfachsten und unverschnörkelten Klangfolgen mit eigenen Texten politische Aufklärung zu betreiben. Themen wie Konsum, Sexualität, Kindererziehung, Springerpresse, neue Wohn- und Lebensformen werden thematisiert. In einer Zeit, da Kuppelei noch mit Gefängnis, Homosexualität mit Zuchthaus bestraft wird, tragen „Floh de Cologne“ und schnell entstehende Gruppen wie „Lokomotive Kreuzberg“, „Hotzenplotz“, „Was tun?“ und schließlich die legendären „Ton Steine Scherben“ dazu bei, dass die in der Studentenbewegung entwickelte Utopie eines freieren, selbstbestimmten Lebens auch außerhalb der Außerparlamentarischen Opposition populär wird.

1969 geht das Festival, nun nicht mehr getragen von der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck (ABW), als revolutionär-politische Diskussionswerkstatt zu Ende. Das Publikum stellte schon zuvor vereinnahmend-harsche Forderungen an die Künstler, die Standtpunkte werden unvereinbar.

Die Wirkungen der Waldeck aber sind unübersehbar

Sie sind das nicht nicht nur in zahlreichen Nachfolgefestivals, das neue politische Lied hat einen festen Platz gefunden. Der Widerhall, den die Sänger auch in den Medien ernten, ist in der deutschen Musikgeschichte beispiellos: Franz Josef Degenhardts „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ findet 200.000 Käufer, hunderttausende besuchen die Konzerte. Über die Galionsfiguren des politischen Liedes hinaus experimentieren hunderte Sänger und Gruppen damit, ihre Erfahrungen, ihr Weltverständnis, ihre Wünsche und Ziele musikalisch und mit eigenen Texten zu formulieren. Für einen kleinen Augenblick gesellschaftlichen Aufbruches und großer Veränderungshoffnungen wird das deutschsprachige politische Lied zu einer kulturellen Erscheinung von erheblicher Breitenwirkung. Die Festivals haben – ausgehend ganz besonders auch von ausländischen Einflüssen – den Sängern in englischer und französischer Sprache nämlich, deutschen Sängern dauerhaft Mut gemacht zum Gebrauch der eigenen Sprache und zum Schreiben anspruchsvoller Lieder.

Eine weitere Wirkung der Waldeck-Festivals sei zum Abschluß wenigstens zu erwähnen: die Wiederentdeckung des Volksliedes in den 70er und 80er Jahren. Peter Rohland, dieser wiederum angeregt auch durch den großen Liedersammler der DDR, Wolfgang Steinitz, wurde hier mit seiner Konzeption wichtig. Als Volkslieder wollte er nicht nur die überlieferten Lieder aus dem Alltagsleben verschiedener Bevölkerungsgruppen begreifen, sondern auch die Lieder der historischen politischen und sozialen Auseinandersetzungen. Dieses Volkslied, so seine Überzeugung, dürfe nicht mehr unreflektiert gesungen werden, was zugleich bedeutete, die historischen Hintergründe solcher Lieder zu erfassen und in der Interpretation zu verdeutlichen. Fiedel Michel, Hannes Wader, Lerryn, Zupfgeigenhansel, Liederjan oder Elster Silberflug sind in der Nachfolge Peter Rohlands und von Hein und Oss Kröher für die neue Popularität solcher Lieder verantwortlich.

Nota bene haben wir noch einen alten – etwas angekratzten –

Film aufgetrieben: Alsdann – eben drum – sehenswert!

Das Wertvollste aber, was die Festivals charakterisierte, ist vielleicht der kleine Beitrag dazu, dass einige Menschen mehr sich wieder in ihrer eigentlichen Muttersprache artikulieren können. Als solche bezeichnete 1999 Yehudi Menuhin kurz vor seinem Tod das Singen …