Die Lage ist paradox: In einer Phase ökonomischer Schwäche, in einem Moment sinkender Anzeigenerlöse und erodierender Geschäftsmodelle sind Medien so mächtig wie noch nie. Aber diese Macht hat ihr institutionelles Zentrum verloren. Sie besitzt keinen festen Ort, denn Medien sind längst überall, sie durchdringen den Alltag, haben sich zeitlich und räumlich ent- grenzt und befinden sich in den Händen aller. Heute entsteht die neue Macht der Medien in einem plötzlichen aufschäumenden Wirkungsnetz aus Schlag- zeilen, Blogeinträgen, frei flottierenden Dokumenten und Daten und der gerade aktuellen Wutwelle, die durch die sozialen Netzwerke rauscht. Der schrille Ton, die hastig auf den Effekt getrimmte Attacke, der atemlose Wett- lauf um Quoten und Auflagen verändert das Debattenklima der Republik, trivialisiert die Politik und verwandelt alle Beteiligten in Getriebene, die kol- lektiv unter dem Nachrichten-Stakkato und den Temposchäden des digitalen Zeitalters leiden. Wie lässt sich, so lautet die Kernfrage, in dieser Situation die Idee des Mediums neu bestimmen? Welche Form medialer Vermittlung begünstigt Qualität?

Die Lage ist paradox: In einer Phase ökonomischer Schwäche, in einem Moment sinkender Anzeigenerlöse und erodierender Geschäftsmodelle sind Medien so mächtig wie noch nie. Aber diese Macht hat ihr institutionelles Zentrum verloren. Sie besitzt keinen festen Ort, denn Medien sind längst überall, sie durchdringen den Alltag, haben sich zeitlich und räumlich ent- grenzt und befinden sich in den Händen aller. Heute entsteht die neue Macht der Medien in einem plötzlichen aufschäumenden Wirkungsnetz aus Schlag- zeilen, Blogeinträgen, frei flottierenden Dokumenten und Daten und der gerade aktuellen Wutwelle, die durch die sozialen Netzwerke rauscht. Der schrille Ton, die hastig auf den Effekt getrimmte Attacke, der atemlose Wett- lauf um Quoten und Auflagen verändert das Debattenklima der Republik, trivialisiert die Politik und verwandelt alle Beteiligten in Getriebene, die kol- lektiv unter dem Nachrichten-Stakkato und den Temposchäden des digitalen Zeitalters leiden. Wie lässt sich, so lautet die Kernfrage, in dieser Situation die Idee des Mediums neu bestimmen? Welche Form medialer Vermittlung begünstigt Qualität?

Brauchen wir einen entschleunigten Journalismus? Auf welche Weise lässt sich das Überleben der Qualitätszeitungen sichern? Und wie bewahrt sich der Journalismus jene kritisch-kreative Unberechenbarkeit, die ihn unersetzbar macht?

Kann es sein, fragte der Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, dass die akademische Intelligenz die gegenwärtige Krise des Journalismus kaum zum Thema macht, „sich nicht für die Ökonomie der Qualität interessiert“? Er wollte das ändern. Gemeinsam mit Andreas Narr, dem Chef des Südwestrundfunk-Studios, gründete Pörksen 2003 die Tübinger Mediendozentur. Pate stand die Idee, Studen-ten der Medienwissenschaft mit prominenten Medienvertretern in Kontakt zu bringen und zu zeigen, so Narr, „dass es gerade in schwierigen Zeiten Journalisten braucht, die an sich und ihre Aufgabe glauben“.

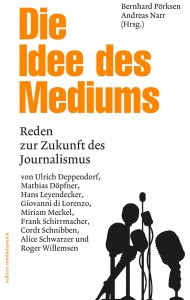

Was Praktiker den Studierenden auf den Weg mitgaben, ihre Reden zur Zukunft des Journalismus, ist jetzt in einem Sammelband nachzulesen. Die Idee des Mediums, so sein Titel, steht angesichts von Digitalisierung, Internet und sozialen Medien zur Diskussion. Die Reaktionen auf die Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte fallen – je nachdem, wer zu Wort kommt, ob aus Redaktionsräumen oder Vorstandsetagen – zuversichtlich bis sorgenvoll aus. Einig sind sich die Beitragenden, dass Qualitätsmedien wichtig sind. Aber was Qualität ausmacht und wie sie erhalten werden kann, ist sehr strittig. Für Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender bei Axel Springer, „wird der Leser zum Vorgesetzten des Redakteurs. Der User sagt dem Journalisten, was ihn interessiert.“ Zugleich geht er davon aus, dass die Nutzer sowieso das Bedürfnis haben, qualifiziert informiert zu werden, egal durch welche Kanäle. „Der Geist bestimmt die Materie“, formuliert er es wie den Versuch eines späten Siegs über den Marx’schen Materialismus.

„Was Leser wollen“

Dem halten zwei Medienprofis entgegen, dass Springers profitabelstes Medium Bild seinen Erfolg durchaus traditionellen Mitteln wie Nötigung und dem Dreschen von leerem Stroh verdankt und nicht neuverteilten Rollen in der digitalen Welt (so Hans Leyendecker von der Süddeutschen); bzw. dass der Hamburger Verlag solch klickbaren Mischungen aus „nötigen und unnötigen Nachrichten“ wie BuzzFeed mit seinen Listen und Links als Vorbild hat, denen gegenüber Qualitätsmedien bereits das Nachsehen haben (Cordt Schnibben, Spiegel-Reporter und Gründer des Reporter-Forums). Fast alle Nachrichtenseiten im Netz würden sich danach richten, „was Leser wollen“, Gedrucktes hingegen danach, „was Leser lesen sollen“.

Dem halten zwei Medienprofis entgegen, dass Springers profitabelstes Medium Bild seinen Erfolg durchaus traditionellen Mitteln wie Nötigung und dem Dreschen von leerem Stroh verdankt und nicht neuverteilten Rollen in der digitalen Welt (so Hans Leyendecker von der Süddeutschen); bzw. dass der Hamburger Verlag solch klickbaren Mischungen aus „nötigen und unnötigen Nachrichten“ wie BuzzFeed mit seinen Listen und Links als Vorbild hat, denen gegenüber Qualitätsmedien bereits das Nachsehen haben (Cordt Schnibben, Spiegel-Reporter und Gründer des Reporter-Forums). Fast alle Nachrichtenseiten im Netz würden sich danach richten, „was Leser wollen“, Gedrucktes hingegen danach, „was Leser lesen sollen“.

Der 2014 verstorbene FAZ-Feuilletonchef Frank Schirrmacher, dem das Buch gewidmet ist, plädiert in seiner Rede für eine Form des Journalismus, die per se weder viele Anzeigen noch Klickraten generieren mag, aber für eine kritische Öffentlichkeit unerlässlich ist. Allerdings würde diese Aufgabe in der auch für ihn unumkehrbaren Internet-Welt immer schwieriger, im Druck und erst recht im Fernsehen.

Nachruf auf das Fernsehen

Von dem, was Fernsehen einmal hätte leisten können und teilweise sogar geleistet hat, verabschiedet sich Roger Willemsen in einem teils zynischen, teils ironischen Nachruf. Zukunft passiert für ihn in anderen Kanälen, wobei er da sehr ungefähr bleibt. Durchaus konkret hingegen sieht Miriam Meckel, Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, die Perspektiven für investigative Arbeit statt „automated journalism“, egal in welchen Medien. „Sense-making“ werde immer gefragt sein. Alice Schwarzer legt noch eins nach, indem sie über die andauernde Relevanz von Kampagnen in der von ihr gegründeten Emma spricht.

Es sind durchwegs deutsche Medienprofis, die hier zu Wort kommen, doch die Relevanz für österreichische Zustände ist kaum zu übersehen, wenn es etwa um Politiker geht, die die Rituale der Tabloids mitspielen und glänzend beherrschen; oder wenn davon die Rede ist, wie der öffentlich-rechtliche Auftrag bestimmter Medien ausgehöhlt wird und diese damit für eine kritische Gegenposition zu den Postillionen des „ungesunden Menschenverstands“ verlorengehen. (Das Radio übrigens (aus vielerlei Gründen schade) wird nicht einmal erwähnt).

Welche Zukunft hat der Journalismus? Diese Frage kann der Sammelband nicht schlüssig beantworten. Doch die Ansichten und Absichten der zu Wort kommenden Redner stecken zumindest das Feld ab, in dem wache Konsumenten sich orientieren können.

„Die Idee des Mediums – Reden zur Zukunft des Journalismus“

Hrsg. Bernhard Pörksen, Andreas Narr (Hrsg.). Halem Verlag. Euro 19,80

Herausgeber:

Bernhard Pörksen

Bernhard Pörksen, Jg. 1969, war sechs Jahre lang als Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg tätig und ist heute Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er studierte Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg und den USA (Pennsylvania State University), volontierte beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt und arbeitet seit über zehn Jahren als Journalist und Buchautor. Essays und Kommentare, Reportagen und Interviews erschienen in vielen Tages- und Wochenzeitungen. Er hat zahlreiche Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachbüchern veröffentlicht; seine Bücher über Kybernetik und Konstruktivismus (u. a. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners mit Heinz von Foerster) wurden ins Englische, Spanische, Dänische und Italienische übersetzt. 2008 wurde Bernhard Pörksen zum „Professor des Jahres“ in der Kategorie Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften gewählt.

Andreas Narr

Andreas Narr, Jg. 1956, ist Leiter des SWR Studios in Tübingen und einer maßgeblichen Begründer der „Tübinger Mediendozentur“. Er studierte in Freiburg und Tübingen Sprachwissenschaften, Rhetorik und Geschichte und promovierte zum Thema Verständlichkeit im Magazinjournalismus an der Universität Tübingen. Nach einem Volontariat beim damaligen SWF und Aufenthalten im ARD-Studio Rom sowie dem SWR Hauptstadtstudio arbeitete er in verschiedenen Redaktionen des SWR und bei ARD-Aktuell in Mainz als Redakteur und Reporter. Später wurde er Leiter der Fernseh-Nachrichtenredaktion in Stuttgart und ist seit 1998 an der Spitze des SWR-Studios in Tübingen. Andreas Narr hat einen Lehrauftrag am Institut für Medienwissenschaft in Tübingen und ist verantwortlich für die Konzeption der Workshops und Seminare im Rahmen der „Tübinger Mediendozentur„. Gemeinsam mit Bernhard Pörksen ist er Herausgeber der Sonderveröffentlichungen der Reden der Tübinger Mediendozenten.