Hä? Will da jemand die Mamas von Schlagersänger Matthias Reim oder „Dr. Kleist“-Darsteller Francis Fulton-Smith canceln? Nein.Gemeint ist das Wort „Mutter“. Dafür hatten die – so haben sie der Bild: “Zeitung“, „Sprach-Spießer von der Tagesschau“ am Freitag (31. März) in einem Online-Artikel zum geplanten Gesetz für die „Familienstartzeit“ ein Synonym verwendet. Das klang so:

„Bundesfamilienministerin Lisa Paus will mit dem sogenannten Familienstartzeitgesetz eine gerechtere Verteilung der Kinderbetreuung und Hausarbeit stärken. Der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden.“

So weit, so – zugegeben – ungewöhnlich formuliert. Das darf man gut finden, weil sensibel gegenüber trans und nicht-binären Personen, die in der Lage sind, Kinder zu bekommen, aber sich nicht als Frau identifizieren. Oder für den Fall, wenn ein lesbisches Paar ein Kind bekommt und es zwei Mütter gibt. Das darf man aber auch kritisieren. Nicht nur, weil man das für umständlich formuliert hält und weil man einfach lieber „Mutter“ sagt, sondern schon aus inhaltlichen Gründen. Denn die „entbindende“ Person ist in der Regel ja eine Hebamme oder eine Ärztin. Wenn da etwas Genderneutrales stehen sollte, müsste es die „gebärende Person“ sein. (So stand es auch an anderen Stellen im „Tagesschau“-Text.)

Doch auch ohne diesen Fehler hätten Leute und Medien aus dieser einzelnen Wortwahl-Mücke zweier „Tagesschau“-Mitarbeiterinnen sicher einen Elefanten gemacht. Sie hätten es als weitere Vorlage für den ganzen großen Sturm gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genutzt, den angeblichen „Genderwahnsinn“, der uns vorschreibt, wie wir zu sprechen haben, und natürlich gegen die angebliche „Trans-Lobby“, die richtige Frauen unsichtbar machen will.

Erfundenes Tabu

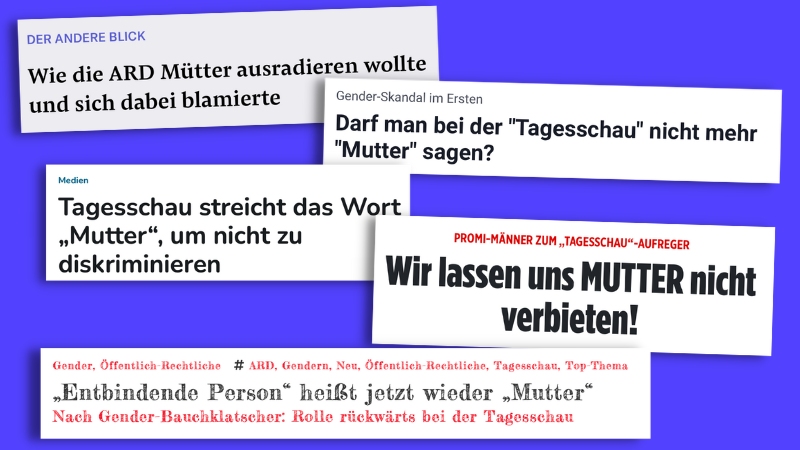

Die ARD wolle „Mütter ausradieren“, schrieb die NZZ. Die „Tagesschau“ wolle das Wort „Mutter“ streichen, meldete unter anderem der „Nordkurier“. „Manch ein Bundesbürger“ könne nicht mehr genau nachvollziehen, „warum bestimmte Begriffe plötzlich tabu sind“, raunte der „Münchner Merkur“.

Dies alles suggeriert, als habe es eine ARD-weite oder zumindest „tagesschau“-interne Vorgabe oder auch nur Absprache gegeben, künftig nicht mehr „Mutter“ zu sagen. Aber so war das nicht. Es handelte sich um einen einzigen Artikel – und der wurde einen Tag nach Erscheinen geändert. Nun steht da: „Der Partner oder die Partnerin der Mutter soll künftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden.“

Unter dem Text eine „Anmerkung der Redaktion“:

„In dem Text wurden die Formulierungen ‚entbindende Person‘ und ‚gebärende Personen‘ durch ‚Mutter‘ ersetzt, da sie zu Missverständnissen geführt haben. Zudem wurde die Formulierung ‚Arbeitgebende‘ durch ‚Arbeitgeber‘ ersetzt.“

Aber da war das Kind (hahahaaa!) längst in den Brunnen gefallen. „Bild“ meldete: „Tagesschau streicht das Wort ‚Mutter‘“. Aus Bayern kommentierte Ministerpräsident Markus Söder:

„Zwangsgebühren“ für den „Woke-Wahn“. Wüsste man nicht, dass das ein CSU-Ministerpräsident (der beim öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunk mal eine Ausbildung zum Redakteur gemacht hat und als Heimatminister sogar in einer BR-Vorabendserie hofiert wurde) schreibt, würde man sein Vokabular eher einer anderen Partei zuordnen.

Eine große Bühne bekam auch die CDU-Politikerin und ehemalige Familienministerin Kristina Schröder, die auch bei anderen Gelegenheiten gerne gegen „Wokeness“ wettert. In einem Gastbeitrag für „Bild“ behauptete sie, dass die „Tagesschau“ Mütter nicht mehr Mütter nennen wolle und sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit „den radikalen Sprachdogmen einer winzigen Gruppe radikaler Transaktivisten“ beuge. Und das auch noch bezahlt von „unser aller Gebühren“.

Das schrieb sie drei Tage (!) nachdem die „Tagesschau“ ihre Formulierung korrigiert hatte. Trotzdem unterstellte Schröder, dass die Redakteure ihre Macht nutzten, „um ihre vermeintliche moralische Überlegenheit zu demonstrieren und uns umzuerziehen“.

Sie scherte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über einen Kamm. Dabei war zum Beispiel in den Beiträgen des ZDF zum Thema, oder beim Bayerischen Rundfunk, ganz normal von Müttern und Frauen die Rede. Auch wenn die ARD-Redakteurinnen ihre ursprüngliche Formulierung gewählt hatten, weil sie niemanden diskriminieren wollten, wie die „Tagesschau“ der „Bild“ auf Anfrage mitteilte, distanzierten sich andere ARD-Verantwortliche davon: Christian Nitsche, Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, reagierte auf den durchaus als Drohung zu verstehenden „Zwangsgeühren“-Tweet seines Ministerpräsidenten so:

Beim ÖRR (Öffentlich Rechtlichen Rundfunk) reden nicht alle gleich

Man könnte argumentieren, dass es im Sinne des Pluralismus gut ist, wenn es bei der ARD Menschen gibt, die von „gebärenden Personen“ schreiben, und andere, die das ablehnen. Ebenso wie es bei den Öffentlich-Rechtlichen Mitarbeiter:innen gibt, die gendern, und solche, die weiterhin das generische Maskulinum verwenden.

Und dass sich Redakteur:innen und Moderator:innen selbst entscheiden können, welche Form sie wählen. Dass sie Kritik ernst nehmen und darauf reagieren, zeigte vor einigen Monaten ein Video von Jan Schipmann, Moderator des „Funk“-Formats „Die da oben“. Darin begründete er, warum er aufhört zu gendern. Diskussionen übers Gendern nähmen mittlerweile so viel Raum ein, dass es in der Tat (sic) zu Lasten anderer, seiner Meinung nach drängender Themen gehe, so Schipmann.

Die Vielfalt, die Nuancen, die Unterschiede, die Korrektur – all das blenden „Bild“ und Co. in ihrer selbst gewählten Rolle als Kulturkämpfer aus. Sie müssen es ausblenden, um sich – wie gehabt – heftig aufregen zu können.

Beim Nachrichtensen der „Welt“ versuchte Moderatorin Lena Mosel ein wirklich unaufgeregtes Gespräch zu führen und fragte, ob dieser „Aufschrei“ nicht auch einen Schritt zu weit gehe. Kristina Schröder aber sprach von „sektiererischen Sprachdogmen“ und davon, dass Frauen „ihrer geschlechtlichen Identität beraubt würden“. Sie sei zwar nicht gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es sei aber schon so, „dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie sich mit ihren Positionen, ihren Haltungen in öffentlich-rechtlichen Sendern nicht mehr wiederfinden, dass es Versuche gibt, sie als Bürger zu erziehen.“ Das sei bei den Themen Corona, Migration, Klimawandel auch so, behauptet Schröder. „Nicht 100 zu 0 der Beiträge, aber mit Sicherheit 70 zu 30 oder 80 zu 20.“ (Was Schröder genau mit den Zahlen meint und woher sie sie nimmt, blieb unklar.) Dass dann auch Gebühren in Frage gestellt werden, sei eine logische Konsequenz, so Schröder.

Die Meinung von „Mutter Beimer“ darf nicht fehlen

Zum präventiven Protest gegen ein auch von „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt imaginiertes Verbot hat „Bild“ am Dienstag einfach mal noch alle deutschen Promis um Stellungnahme gebeten, die sie auftreiben konnte. Manche schienen gar nicht mitbekommen zu haben, worum es eigentlich geht.

Schlagersängerin Michelle meinte zum Beispiel: „Es ist traurig, dass so etwas in der ,Tagesschau’ thematisiert wird. Ich bin stolz darauf eine Mutter zu sein, ebenso wie ich stolz darauf bin, eine Frau zu sein.“

Marie-Luise Marjan wurde zitiert mit dem Satz: „Ich bin stolz darauf, Mutter Beimer genannt zu werden – auch, wenn es nur eine TV-Rolle ist.“ Ja, alle lieben Mutter Beimer und daran wird sich auch nichts ändern.

„Eislauf-Legende“ Marika Kilius stellte fest: „Mutter zu sein ist etwas Schönes. Ich verstehe nicht, was an dem Begriff falsch sein soll. Wir haben doch wirklich genug andere Probleme.“ Mit dem letzten Satz trifft sie womöglich auf breiten Konsens.

„Bild“ bläst ein winziges Thema riesengroß auf. Nur weil zwei ARD-Redakteurinnen eine Formulierung wählten, die niemanden ausschließen sollte. Wofür sie heftig kritisiert wurden, und was die „Tagesschau“ geändert hat.

„Zeit“-Autor Johannes Schneider schrieb in einem Kommentar zum Thema:

„Solange eine Mehrheit für die Minderheiten definieren will, wie diese sich selbst zu sehen und was diese auszuhalten hätten, kann man sprachlich gar nicht genug markieren, dass es diese Minderheiten gibt. Auch um diese Diskussionen anzuregen: Was bedeutet es, Menschen abseits eines Vater-Mutter-Kind-Schemas sprachlich einen Platz in zentralen gesellschaftlichen Räumen zu verweigern, wozu der Kreißsaal ja gehört? Es bedeutet, zumal nach einer solchen Diskussion, sie ganz bewusst an den Rand zu stellen. Das kann man natürlich machen, es ist dann bloß homophob.“

Es ist richtig, dass (als ich vor Jahren in Hamburg für den NDR geschrieben habe, gab es strenge Regeln) der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Sprache sprechen sollte, die jeder und jede versteht, von der sich niemand überfordert oder der sich niemand akademisch unterlegen fühlt. Das bedeutet aber nicht, dass man, weil die Mehrheit der Gesellschaft sprachlich auf einem bestimmten Stand ist, nicht auch progressiv vorangehen darf, wenn man sich als Autor:in einen Kopf darüber macht, wie man Sprache gerechter machen kann. Die Behauptung von Kritikerinnen wie Kristina Schröder oder auch NZZ-Redakteurin Beatrice Achterberg, Frauen würden auf diese Weise „unsichtbar“ gemacht, „ausradiert“, ist wohl eher nicht schlüssig. Oft aber sind es dieselben Kommentatorinnen, die genauso laut gegen das Gendern wettern – also gegen eine Sprache, die Frauen und andere Personen erst sichtbar macht.