Wladimir Putin: Russlands Machthaber treibe das Land in den Ruin, schreibt Experte Gerd Koenen

Das Verhältnis Russlands zum Westen ist seit langer Zeit aggressiv – nur wollte das in der deutschen Politik kaum jemand zur Kenntnis nehmen. Bis russische Truppen im Februar 2022 die Ukraine überfielen. Zum zweiten Mal seit 2014.

Mit kruden Behauptungen und immer wilderen Beschuldigungen will Wladimir Putin seither seinen völkerrechtswidrigen Krieg rechtfertigen. Der Historiker Gerd Koenen, einer der besten Kenner der deutsch-russischen Geschichte, erklärt im Interview, warum Russlands Machthaber in Wirklichkeit gar nicht an einem dauerhaften Frieden interessiert ist.

Herr Koenen, Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Welt in eine tiefe Krise gestürzt. Im Nachhinein wird nun immer klarer, wie systematisch Putins Regime schon seit Jahren versucht, Demokratien zu unterminieren. Gab es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 jemals eine realistische Chance für eine gedeihliche Kooperation zwischen Russland und dem Westen?

Und dann passte auch noch Baerbocks Outfit jüngst bei der MSC einigen Menschen nicht

Als die ersten Meldungen über Annalena Baerbocks Rede anlässlich ihrer Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst über die Nachrichtenticker gingen, musste (durfte?!) man schmunzeln. Die Außenministerin löckte karnevalistisch wider den Stachel, also gegen das Kanzleramt. Sie wäre gern „als Leopard gekommen“, so Baerbock in Anspielung auf die lange Hängepartie in Sachen Panzerl westlicher Bauart an die Ukraine. „Aber dann hatte ich doch Sorge, dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt.“

„Zeit“ und „Spiegel“ unterschätzen des Josef Ratzinger, unterschätzen des Benedikt XVI. Kriegserklärung an die liberale Welt. Vor gar nicht so langer Zeit gab es noch eine richtige Sympathiewelle für den „bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn“.

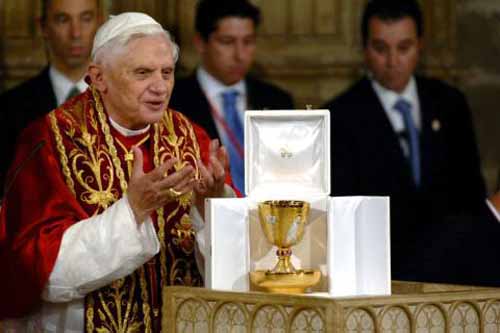

Papst Benedikt XVI. besucht die Kathedrale von Valencia in Spanien. Sie hütet den Kelch aus Achat (Santo Cáliz), der von den Gläubigen als der Heilige Gral verehrt wird.

Auch und gerade Linke konnten sich dem Charme des Mannes, der sich gegen den Zeitgeist stellte, „diesem Bollwerk des Eigensinns“, nicht entziehen. Man witterte eine fremde rebellische Energie, deren Widerstandspotential gegen die neoliberale Marktbeherrschung aller Lebensbereiche man Anerkennung zollte. Gerade dieser verschrobene Theologieprofessor nährte ob seiner beharrlichen Unzeitgemäßheit die Hoffnung, er würde die Kirche zu einer dissidenten Kraft machen, einer unerwarteten Bündnispartnerin im Einspruch gegen die Totalkapitalisierung des Lebens.

Diese Vorstellung ist nun endgültig geplatzt. Schon vorher hatte das Bild Kratzer abbekommen. Schon vorher war immer wieder der Großinquisitor durch das schelmisch-scheue Lächeln des Papstes durchgeblitzt. Aber geplatzt ist das Bild erst jetzt.

Noch versuchen viele, die alte Sympathie zu erhalten – wie Thomas Assheuer in der Zeit, der den Politiker verurteilt, um den Theologen freizusprechen. Aber auch diese Persönlichkeitsspaltung in Ratzinger und Benedikt, in „Glaubenspolizist und Intellektuellen“, vermag das Bild nicht zu retten. Ebenso wenig wie die beliebte Verteidigungsstrategie, die eine schlechte Institution, eine böse Bürokratie von einem entrückten, ahnungslosen Oberhaupt unterscheidet – eine Version, die es immerhin bis zum Spiegel-Cover brachte.

Aber all diese Exkulpierungsversuche übersehen – genauso wie die hoffnungsfrohen Linken -, was Ratzingers Positionierung von Anfang an bedeutet hat. Seine Weltablehnung war keine Weltfremdheit, die sich in eine geschützte Zone, in den Elfenbeinturm Kirche, zurückziehen wollte. Sie war von Beginn an eine Kriegserklärung – und wurde auch als solche verstanden. Übersehen wurde nur, wie das funktioniert.

Um die Kirche in Stellung zu bringen gegen das Ungenügen des vorherrschenden Werterelativismus, durfte diese Kirche kein Abbild mehr eben jener Welt sein. Sie darf nicht selbst jenem Liberalismus unterliegen, der ja letztlich zu solchen Relativierungen und Abschwächungen führt. Um die Kirche in Stellung zu bringen gegen das, was Jürgen Habermas die „Entgleisungen der Moderne“ genannt hat, versucht Ratzinger sie vor jener Entgleisung zu bewahren, die er bereits in ihrer Modernisierung sieht. Dazu setzt er eine politisch-theologische Strategie in Gang, die die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils langsam – aber sicher – überwinden soll.

Da ist zum einen die Positionierung gegenüber anderen Religionen. Die Öffnung wird – bislang eher „klammheimlich“ – offen zurückgedreht bis hin zum Anspruch auf die theologische Vorherrschaft der einen und einzigen Kirche – ein Anspruch, der sich natürlich vor allem gegen die Protestanten richtet, die das als Erste zu spüren bekamen. Einzig die katholische Kirche sei die wahre Kirche, erteilte Benedikt der Ökumene eine Abfuhr. Aber Benedikt behauptete auch gegenüber den Muslimen, deren drängende Religiosität eine theologische Herausforderung darstellt, die Überlegenheit des christlichen als des einzig vernünftigen Gottes. Und dann kam noch die Zulassung der Karfreitagsfürbitte für die ungläubigen Juden.

Da ist zum Zweiten eine innerkirchliche Strategie, die seit Jahren Befreiungs- und liberale Theologen still abmontiert, alle Laienbegehren abschmettert und die nunmehr als zielgerichtete Aktion deutlich wird: mit der Aufhebung der Exkommunikation der Piusbruderschaft und der Bestellung des erzkonservativen Pfarrers Gerhard Maria Wagner zum Weihbischof von Linz – der nun hinwiederum – zwar – offen zurückgedreht wurde; was aber bleibt klammheimlich?

Und da ist zum Dritten die Strategie gegen die „falschen“ Gläubigen, die auf der Suche nach einem „Kuschelgott“ (Ratzinger), nach einer Wellness-Religion sind. „Solche Gläubige brauchen wir nicht in unserer Kirche“, so Ratzingers denkwürdiger Ausspruch, als sich am Morgen nach dem Weltjugendtag in Rom benutzte Kondome auf der Wiese fanden. Nein, ums Wohlfühlen geht es dieser Kirche nicht.

Papst Benedikt führt seine Kirche zurück zu dem „Glutkern des Glaubens“ (Peter Sloterdijk). Dazu muss er alle Liberalisierungen, die für ihn Verwässerungen des Glaubens darstellen, ausschließen. Das Zweite Vatikanische Konzil wird zunehmend wie eine innerkirchliche Säkularisierung behandelt, die man rückgängig machen muss.

Vaticanischer Fundamentalismus

Keinesfalls darf die Kirche die moderne Welt verdoppeln. Sie muss sich vielmehr deutlich von ihr abheben. Richtschnur dafür ist die Unvereinbarkeit von Gesellschaftszustand und religiösem Maßstab. Genau so funktioniert aber Fundamentalismus. Wir wohnen der Rückverwandlung der katholischen Kirche in eine fundamentalistische Institution bei. Ob das für die säkulare Welt einen eindeutigen Gegner oder eine neue Attraktion bedeutet, ob es also eine Chance oder eine Bedrohung ist, wird sich erst weisen.

Zur Rückbesinnung auf ihren Glutkern gehört auch jene auf ihre Formen, auf die alte Liturgie. In diesem Sinne ist die Wiederzulassung der lateinischen Messe ebenso wie die Rückkehr der Piusbruderschaft in den Schoß der Kirche kein Nebenaspekt, sondern vielmehr zentraler Schauplatz dieser tiefgreifenden Umgestaltung. Im „Spiegel“ hat Martin Mosebach einen vielbeachteten Essay veröffentlicht, der genau auf dieses Moment des Glutkerns abhebt. Gegen den medialen Konsens – der, wie sich in diesem Fall zeigt, nicht immer negativ sein muss – feiert Mosebach die Piusbruderschaft (neben allen zugestandenen Defiziten) als Retterin des „Sanctissimum der Kirche über eine Krisenzeit“. Beachtlich daran ist nicht nur die Wendung „Krisenzeit“, womit er offensichtlich die nachkonziliare Kirche meint, sondern auch die Bezeichnung der lateinischen Messe nach tridentinischem Ritus als das Heiligste, das große Opfer wert sei.

Ästhetischer Fundamnetalismus

Was Mosebach hier vorführt – und was weltlichen Beobachtern unverständlich muss bleiben dürfen -, ist eine Resakralisierung, die nicht nur die Kirche zur Hüterin des Unbefragbaren macht, sondern die Religion zum Glauben an ein „Heiliges schlechthin, ein Tremendum und Faszinosum“ (Stefan Breuer), das Empfindungen des ahnungsvollen Ergriffenseins auslöst. Aus seinem Text spricht solch eine Ästhetisierung der Religion, die Stefan Breuer in anderem Zusammenhang als „ästhetischen Fundamentalismus“ bezeichnet hat.

Fraglich ist, ob diese Ästhetisierung tatsächlich im Sinne der von Benedikt angestrebten innerkirchlichen Gegenreformation war. Auch wenn Erschütterung und Ergriffenheit Psychotechniken sind, die diesem Ziel immer noch näher stehen als die Wellness der jugendlichen Kondombenutzer, so geht sie doch am wesentlichen Moment vorbei. Die zentrale Kategorie solch einer politisch-theologischen Mission lautet nämlich: Wiederherstellung der Autorität. Wie am Setting des tridentinischen Rituals deutlich wird – Messe in dem Laien unverständlichen Latein, mit dem Rücken zu den Gläubigen, inklusive Karfreitagsfürbitte für die ungläubigen Juden.

Rechtsruck in die Mitte, zurück in die – Vergangenheit

Die zentrale Figur dieses katholischen Skandals, Richard Williamson, trifft dagegen den Kern. Er sagt, die Piusbruderschaft sei nach „diesem Konzil“ an den Rand der Kirche gedrängt worden, nun aber „rücken wir wieder in die Mitte“. Diese Sekte, diese kämpferische, rigide, eifernde Kernkirche von Überzeugten, war wie ein Modell für Ratzingers Umbau. Und so ist es kein Zufall, dass dessen katholische Verschärfung gerade an dieser Frage zum Eklat führte: Denn hier stieß die Kirche auf den nichtrelativierbaren Kern der gesellschaftlichen Moral, auf den „Punkt ihrer unverhandelbaren Prinzipien“ (Assheuer) – den Holocaust. Und hier zeigt sich das „gestörte Verhältnis zu(r) irdischen, nicht geoffenbarten Wahrheit“, so Gustav Seibt in der SZ: Williamson glaubt nicht an den Holocaust.

Er, der an die unbefleckte Empfängnis, den Heiligen Geist und an Jesu Auferstehung glaubt, wartet auf die historischen, technischen Beweise für Auschwitz. Die, die wolle er prüfen … got

Meist beginnt Mobbing subtil. Es ist ein Ausprobieren, ein Austesten von physischer und psychischer Gewalt. Es ist gleichzeitig verborgen und allgegenwärtig.

Hätte er es bei den blauen Flecken merken sollen? Oder als sein Sohn – eigentlich lernfreudig und ein guter Schüler – plötzlich keine Freude mehr am Unterricht hatte?

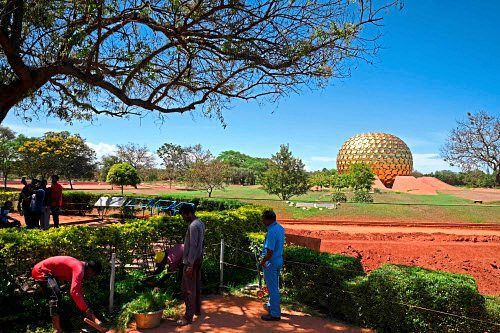

Was nach einer Utopie klingt, scheint im indischen Auroville – einer „Stadt der stillen Meditation“ – gut zu funktionieren: „In dieser Stadt ist alles anders“, erläutert der Bewohner Subhadip Chakraborty.

Wie will Zuckerberg verhindern, dass mit seiner geplanten digitalen Währung Libra Geld gewaschen oder Terror finanziert wird? Und würde Libra das etablierte Weltfinanzsystem ins Wanken bringen? Das waren unter anderem die Fragen, welche die Abgeordneten an Unternehmenschef Mark Zuckerberg hatten. Stattdessen hat Mark Zuckerberg die Anhörung, die öffentlich übertragen wurde, erst einmal dafür genutzt, um ein bisschen Werbung für die neu geplante Digitalwährung zu machen.

Die Literaturkritik hat das Streiten verlernt, das Streiten darüber, was ein guter Text ist und was nicht. Warum? Auch die Literaturkritik kann sich nicht vom Mainstream lösen und Mainstream heute ist: Geschmack ist subjektiv; jedem Tierchen sein Pläsierchen; alles ist gut, Hauptsache es gefällt. Wenn alles jedoch subjektiv und gleich gut ist, dann ist Streiten sinnlos. Und dann aber wäre auch Kritik überflüssig, dann brauchte niemand mehr Rezensionen.

Die Literaturkritik hat das Streiten verlernt, das Streiten darüber, was ein guter Text ist und was nicht. Warum? Auch die Literaturkritik kann sich nicht vom Mainstream lösen und Mainstream heute ist: Geschmack ist subjektiv; jedem Tierchen sein Pläsierchen; alles ist gut, Hauptsache es gefällt. Wenn alles jedoch subjektiv und gleich gut ist, dann ist Streiten sinnlos. Und dann aber wäre auch Kritik überflüssig, dann brauchte niemand mehr Rezensionen.

Wozu kann man sie schließlich noch gebrauchen? Will man das lesen, was einem gut gefallen wird, so ist der Amazon-Algorithmus jedem Kritiker skyscraperhoch überlegen: man bekommt auf Basis dessen, was man bisher gekauft hat, vorhergesagt, was einem ebenfalls zusagen werde. Eine auf die Masse aggregierter Bewertungen gestützte Prognose entsteht, die so individualisiert ist, dass sie den Lesergeschmack besser treffen wird als jeder Kritiker, und sei er noch so feinfühlig für den Zeitgeist.

Wäre denn also Angst etwas Gutes?

Auf jeden Fall. Wenn Sie (hierzulande) nachts um eine dunkle Ecke oder durch den (irgendeinen) Dschungel laufen und eine Schlange sehen, löst die Angst eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion im Körper aus – und Sie machen einen Satz nach hinten. So ähnlich wie bei einem modernen Auto, das merkt: Gleich passiert ein Unfall. Die Sicherheitsgurte werden angespannt, das Schiebedach geht zu, die Airbags blasen sich auf. Alles passiert synchron und holter die polter.

„Leopard“-Lieferung – Wann wird Deutschland „Kriegspartei“?