Mit 143 Metern gilt sie als größte Segeljacht der Welt und gehört einem russischen Oligarchen. Recherchen zeigen: Deutsche Steuergelder flossen in den Bau.

Russische Oligarchen sind gemeinhin nicht dafür bekannt, besonders zurückhaltend ihren Reichtum zu präsentieren. Andrej Melnitschenko ist einer dieser Oligarchen, die mit ihrem Vermögen sehr offen umgehen. Und so überrascht es nicht, dass er es sein soll, dem die größte Segeljacht der Welt gehört – sie heißt schlicht „A“. Die Jacht hat fast 90 Meter hohe Masten, acht Decks und einen Boden aus gebogenem Glas, damit man die Unterwasserwelt bestaunen kann.

Wie beeindruckend diese Superjacht in Bewegung aussieht, sehen Sie im Video hier.

Superreich und nah am Kreml

Ob dort je ein dickerer Fisch als Melnitschenko selbst vorbeigeschwommen ist, ist bislang nicht überliefert. Nur so viel: Mehr als 400 Millionen Euro soll das Schiff gekostet haben. Und nach jetzigen Informationen stammt ein Teil des Geldes aus einem Förderprogramm des Bundes und der Länder. Andrej Melnitschenko, der Besitzer, ist 50 Jahre alt und gilt als ein enger Vertrauter Putins. Er soll laut Schätzungen des Magazins „Forbes“ ein Vermögen von gut 26 Milliarden Dollar besitzen und ist Eigentümer des russischen Düngemittelherstellers Eurochem. 100.000 Mitarbeiter sind in seinem Unternehmen beschäftigt.

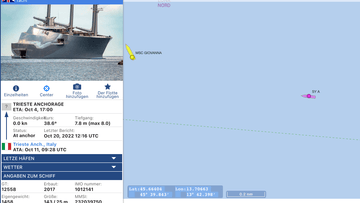

Derzeit liegt die Segeljacht im Hafen von Triest. Der Stopp dort ist aber alles andere als freiwillig. Aufgrund des russischen Angriffskrieges hat die EU Melnitschenko auf die Sanktionsliste gesetzt und seine Jacht festgesetzt. Das passierte wohl schon im März dieses Jahres. Gebaut wurde die „A“ aber nicht im warmen Italien, sondern im windigen Kiel – von der Nobiskrug-Werft in Zusammenarbeit mit der damaligen Schwesterwerft German Naval Yards.

Bundesamt bewilligte die Gelder

Dafür haben die Schiffsbauer mehrere Millionen Euro Fördergelder des deutschen Staats erhalten. Genau genommen geht es um mindestens drei Millionen Euro, die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bewilligt wurden – wahrscheinlich sind es jedoch noch deutlich mehr.

Wie ist so etwas möglich? „Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“ heißt das Programm des Bundes und der Länder, mit dem innovative Produkte und Verfahren im maritimen Sektor unterstützt werden. In den Förderrichtlinien steht geschrieben: „Innovationen im Sinne dieser Richtlinie sind industrielle Anwendungen von Produkten oder Verfahren, die im Vergleich zum Stand der Technik in der Schiffbauindustrie in der Europäischen Union technisch neu oder wesentlich verbessert sind und das Risiko eines technischen oder industriellen Fehlschlags bergen.“ Ein Fehlschlag war die Segeljacht nicht, so viel ist klar.

Weit über 3 Millionen Euro Förderung

Die Unternehmen bekommen Aufträge und können dann Fördermittel für die Durchführung der Projekte beantragen. Das tat offensichtlich auch die Nobiskrug-Werft, als sie den Auftrag für die größte Segeljacht der Welt erhielt. In den exklusiven Dokumenten ist die „A“ noch unter ihrem Arbeitstitel „White Pearl“ zu finden. Aus dem vertraulichen Dokument, das die Zahlen der Fördermaßnahmen einzeln aufführt und t-online vorliegt, gehen mindestens vier Raten hervor, die die Werft erhielt. Betreff: „White Pearl“. Insgesamt deutlich mehr als 3 Millionen Euro – gleichermaßen bezahlt aus Bundes- und Landesmitteln.

Die Förderung hat den Vorteil, dass Arbeitsplätze in der Region gesichert werden und häufig sowieso strauchelnde Unternehmen wie die Nobiskrug-Werft zumindest eine Finanzspritze bekommen. Auf der anderen Seite werden so auch russische Oligarchen und deren Größenwahn unterstützt. Im Übrigen: Einige Jahre nach dem Bau der Oligarchen-Jacht musste die Nobiskrug-Werft trotzdem Insolvenz anmelden. Sie wurde von der Flensburger FSG-Werft aufgekauft.

- 143 Meter lang: Italienische Behörden beschlagnahmen Superyacht

- In Italien: Weitere Oligarchen-Jacht festgesetzt

- „Gar nicht fahrtüchtig“: Oligarchen-Jacht in Hamburg: Neue Details

Auf der Internetseite der EU-Kommission sind die Förderungen für die Werft veröffentlicht; bei Beträgen ab 500.000 Euro ist das Pflicht. Acht Millionen Euro hat die Werft in dem Förderprogramm demnach erhalten – ob und wie viel davon tatsächlich in den Bau der „A“ geflossen sind, dazu hat das Unternehmen bislang keine Auskunft gegeben. Das Dokument, das t-online vorliegt, zeigt: Es waren gut drei Millionen Euro. Wenn nicht sogar mehr.

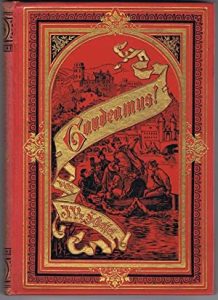

Rituelles Sprechen, das sich freilich vom logisch begründbaren Sprechen wesentlich unterscheidet. „Mythos Heidelberg“ denn also: „Der genius loci Heidelbergs ist feucht“, dies Zitat aus dem Widmungsgedicht Victor von Scheffels „Gaudeamus“ über den Geist des Ortes Heidelberg bezieht sich fraglos nicht etwa auf häufigeren Regen als anderswo. Sich nun also dem „Geist des Ortes“, dem Mythos Heidelberg dennoch auf dem Wasserwege nähern?

Rituelles Sprechen, das sich freilich vom logisch begründbaren Sprechen wesentlich unterscheidet. „Mythos Heidelberg“ denn also: „Der genius loci Heidelbergs ist feucht“, dies Zitat aus dem Widmungsgedicht Victor von Scheffels „Gaudeamus“ über den Geist des Ortes Heidelberg bezieht sich fraglos nicht etwa auf häufigeren Regen als anderswo. Sich nun also dem „Geist des Ortes“, dem Mythos Heidelberg dennoch auf dem Wasserwege nähern? Viele der Gedichte sind bereits 1846/ 1847 entstanden und wurden ab 1848 erstmals in den „Fliegenden Blättern“ und anderen Zeitschriften gedruckt. Erstdruck der Sammlung 1868. Der vorliegende Text folgt der erweiterten Ausgabe letzter Hand: Stuttgart (Adolf Bonz & Comp.) 1886.

Viele der Gedichte sind bereits 1846/ 1847 entstanden und wurden ab 1848 erstmals in den „Fliegenden Blättern“ und anderen Zeitschriften gedruckt. Erstdruck der Sammlung 1868. Der vorliegende Text folgt der erweiterten Ausgabe letzter Hand: Stuttgart (Adolf Bonz & Comp.) 1886. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP hatten noch nicht begonnen, da verkündete der spätere Kanzler, er wolle eine Regierung bilden, die auf Vertrauen beruhe.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP hatten noch nicht begonnen, da verkündete der spätere Kanzler, er wolle eine Regierung bilden, die auf Vertrauen beruhe.

Ein Journalist des WDR verklagt seinen Sender wegen Nichtbeschäftigung. Sein Vorwurf: Kritischer Berichte zum Hambacher Forst und anderen Klimathemen wegen erhält er – trotz guter Bezahlung – kaum noch Aufträge. Als der Angriffskrieg gegen die Ukraine ausbrach, hätte er – eigentlich – ein volles Auftragsbuch haben können:

Ein Journalist des WDR verklagt seinen Sender wegen Nichtbeschäftigung. Sein Vorwurf: Kritischer Berichte zum Hambacher Forst und anderen Klimathemen wegen erhält er – trotz guter Bezahlung – kaum noch Aufträge. Als der Angriffskrieg gegen die Ukraine ausbrach, hätte er – eigentlich – ein volles Auftragsbuch haben können: