Louis Chalon: Circé Pagan & Natural – Etsy France

In einem Kellergewölbe unter der Via Luigi Luzzatti, einer ruhigen Wohnstraße zwischen dem Kolosseum und dem römischen Hauptbahnhof, beherbergt die Vatikanverwaltung einen ungewöhnlichen Gast. Man kann hier in die Tiefe steigen und Circe besuchen, die Zauberin von der Insel Aiaia, die Odysseus einst den Weg in den Hades wies und seine Gefährten in Schweine verwandelte. Ein knappes Jahrhundert lang hat die Vatikanverwaltung von ihrem Gast nichts gewusst, aber jetzt hat sich das geändert und die Kirche steckt in ein paar Erklärungsnöten: Was soll die Anwesenheit dieser homerischen Gestalt in einer urchristlichen Grabstätte bedeuten? Zeigt sie, dass frühe Christen bestimmten heidnischen Traditionen näherstanden als gedacht? Ist die Anwesenheit der alten Giftmischerin sogar ein verschlüsselter Hinweis auf frühchristliche Drogenrituale?

„Vorsicht auf den Stufen!“, warnt Giovanna Ferri und leuchtet mit ihrer extrastarken Stablampe in ein düsteres Tunnelsystem. Die Archäologin und Kunstgeschichtsexpertin ist von der Päpstlichen Kommission für sakrale Archäologie hergeschickt worden, um den Journalistenbesuch aus Deutschland zu empfangen. Sie wirkt überrascht, denn viele Menschen lässt der Vatikan hier gar nicht rein. „In den vergangenen Jahren höchstens fünf Besucher“, sagt Ferri, eine zierliche Frau in einem kurzen Trenchcoat und mit einer großen Plastikbrille im Gesicht. Den Lampenschein lässt sie über die Wände einer kleinen Eingangshalle flackern. Die Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit, blicken auf Ziegelsteine, Zementfugen, eine Betonplatte und kleine Flächen aus bröckelndem vulkanischem Tuff.

Baustoffe aus vielen Epochen – Podcast-Festival

„Wir wissen, dass diese Anlage ursprünglich zur Mitte des dritten Jahrhunderts angelegt worden ist, und keinesfalls nach 270“, sagt Ferri und fügt hinzu, dass sie diese Epoche eigentlich nicht so gerne mag. Sie hat an der staatlichen Universität Roma Tre studiert und sich auf frühchristliche Grabanlagen spezialisiert. In den späteren Katakomben ist das ein ergiebiges Geschäft, denn da saß mit Konstantin dem Großen schon ein großer Förderer des Christentums auf dem römischen Kaiserthron. 313 wurde die neue Religion dem römischen Götterglauben gleichgestellt. Aber 270 nach Christus? Da finden sich noch nicht so viele christliche Zeugnisse in den Gräbern. „Man muss hier schon sehr genau schauen, wenn man christliche Symbole sehen will.“

Alsdann – und los:

Dem Schein der Taschenlampe nach, über knisterndes Geröll und antike Grabstätten hinweg. Die Malfarben auf dem Tuffstein leuchten nach 1800 Jahren nur noch zart. Sie sind aber klar genug, um ein paar vertraut wirkende Motive zu erkennen. Da steht ein nackter Mann neben den Beinen einer Frau, der Oberkörper der Dame ist weggebröckelt, aber zu ihren Füßen windet sich verführerisch eine Schlange. Man erkennt einen guten Hirten mit Bart und langen Haaren, der friedlich über seine Herde wacht. An einer der Wände ist eine Stadt mit üppigen Gärten dargestellt, durch die Menschen in weißen Roben wandeln – ist das das Himmlische Jerusalem? Die Archäologin Ferri zuckt mit den Schultern. „Über die Jahrzehnte sind Forscher hier zu ganz unterschiedlichen Interpretationen gekommen“, sagt sie. „Der Vatikan vertritt natürlich die Position, dass das hier christlich ist. Wenn es nicht christlich wäre, müsste er das Denkmal an den Superintendenten abgeben.“ Es ist eine spöttische Bemerkung, sie meint das nicht ganz ernst. Der Superintendent: Das ist die weltliche Konkurrenz, der oberste Denkmalschützer der Stadt Rom.

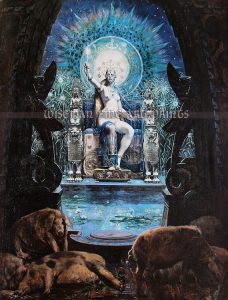

Circe ist eine schillernde Figur der griechischen Mythologie. In der „Odyssee“ beschreibt Homer, wie die Tochter des Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse Menschen in Tiere verwandelt und magische Getränke mixt. Odysseus ist gegen ihren Zaubertrank immun und anfangs gibt es Streit zwischen den beiden. Später aber hilft sie ihm auf seiner Reise. Sie gibt wichtige Ratschläge, wie er sich vom Gesang der Sirenen fernhalten kann, und sorgt für günstige Winde. Auf Circe ist das deutsche Wort „bezirzen“ zurückzuführen, das bedeutet, jemanden zu umgarnen und zu überzeugen. Zahlreiche Gemälde zeigen sie als starke und mächtige Frau. Nach ihr wurde auch ein Asteroid benannt.

Die päpstliche Denkmalschutzkommission verwaltet heute rund 40 solcher Katakomben, sie gebietet über eine unterirdische Schattenstadt mit Tausenden von Gräbern, aber in die meisten davon lässt sie – eigentlich – keine Besucher herein. Die Kommission begründet das mit Sicherheitsproblemen, dem Schutz der Wandgemälde und einem Mangel an Ventilationsanlagen. Dafür betreibt sie aber eine herausragende Arbeit bei der Restauration und Instandhaltung der Gemälde, auch hier, im Hypogäum der Aurelier, wie das Grabkammersystem unter der Via Luigi Luzzatti heißt. Es wurde 1919 in einem verwahrlosten Zustand entdeckt, als die Fiat-Reparaturwerkstatt nebenan eine Tiefgarage bauen wollte. Einmal lief sogar schwarzes Öl über die Fresken aus. Über die Jahrzehnte hat der Vatikan die antiken Gemälde immer wieder mit der jeweils modernsten Technik instand gesetzt, die neueste ist das sogenannte Laserverdampfen.

Aber nicht immer finden die Ergebnisse anschließend auch die ungeteilte Begeisterung der Vatikanverwaltung. „Die Reinigungsmethode mit Laserstrahlen hat eine der kontroversesten Szenen der Katakombenkunst freigelegt“, berichtete die päpstliche Denkmalkommission 2011, nachdem im Hypogäum der Aurelier ein zentrales Gemälde wieder gut sichtbar geworden war. „Sie erlaubte uns, ohne Zweifel die Geschichte von Odysseus und der Hexengöttin Circe zu erkennen und die frühere Interpretation auszuschließen, nach der hier eine Szene aus dem Leben des Propheten Hiob zu sehen ist.“

Da blickt sie nun im Schein der Stablampe von den Wänden herab, die homerische Zauberin in einer klassischen antiken Darstellung, gekleidet in eine fließende Robe, neben einem Webstuhl stehend. Zu ihren Füßen sitzt Odysseus, der mit ihr spricht, und hinter ihr stolpern drei nackte Männer mit überraschtem Blick herum, weil sie eben noch Schweine waren.

Die Gläubigen trafen ihre Götter und waren dabei high

Seit ihrer Wiederentdeckung in diesem Gewölbe hat sich die homerische Zauberin rasch in den Vordergrund gespielt. Zu der Handvoll Besucher, die die Archäologin Ferri durch die renovierten Katakomben geführt hat, gehört nämlich auch der US-Bestsellerautor Brian Muraresku. Ferri kannte den Amerikaner nicht und erinnert sich kaum an die Begegnung, aber dadurch kam einiges in Bewegung. Der Mann ist eigentlich gar kein Historiker oder Archäologe. Er arbeitet in den USA vor allem als Rechtsanwalt, aber er hat vor seinem Jurastudium einen Bachelor in Altsprachen abgelegt. Ende 2020, nach seinem Besuch in Rom, landete er dann einen Hit auf der „New York Times“-Bestsellerliste: „The Immortality Key – The Secret History of the Religion With No Name“, was auf Deutsch so viel heißt wie: Der Unsterblichkeitsschüssel – Die geheime Geschichte einer namenlosen Religion.

In dem Buch geht es um eine kontroverse Lieblingstheorie des Autors, der er seit vielen Jahren hinterherjagt. Muraresku will beweisen, dass im Grunde sämtliche abendländische Religionen früher drogengeschwängerte Angelegenheiten waren. Er glaubt, dass griechische Orakelstätten, der Refrigerium-Leichenschmaus der Römer und auch frühchristliche Katakomben-Séancen erst richtig erklärbar werden durch starken Stoff: Die Gläubigen trafen ihre Götter und waren dabei high. Zeremonielle Getränke wurden mit psychedelischen Pilzen oder LSD versetzt, das man aus dem Mutterkorn in den Ähren der Gerste gewinnen kann. Bestimmt, schreibt Muraresku, habe das auch für den Messwein mancher Frühchristen gegolten.

„Die Anwesenheit von Circe und ihren Pharmaka in dieser nasskalten Höhle kann kaum ein Zufall sein“, folgert Muraresku in seinem Buch, in dem er solche Erkenntnisse im atemlosen Stil eines Dan-Brown-Thrillers beschreibt. „Was auch immer bei diesen Banketten geschah – ein Picknick war das nicht.“

Das klingt erst mal exzentrisch, aber wenn man vor dem Fresko steht, muss man schon zugeben: Die Gedanken des Autors sind nicht völlig herbeifantasiert. „Im oberen Bereich blicken wir vermutlich von außen auf diese Grabstätte“, sagt die Vatikanarchäologin Ferri und deutet auf eine Landschaftsdarstellung im realistischen Stil, die knapp unter der Katakombendecke beginnt. Man sieht Tiere, die außerhalb der römischen Stadtmauern grasen, und den kapellenartigen Oberbau, durch den man die Gräber damals betrat. Im zweiten Teil des Freskos, das unterhalb des Bildes von der Eingangskapelle beginnt, wo also in der echten Welt die Grabkammern und die Säle für unterirdische Totenbankette zu finden sind, ist die Szene aus dem Odysseus-Epos dargestellt – ausgerechnet dort.

Es ist die Abbildung des Moments, in dem Circe eine Mischung aus Wein, Ziegenkäse, Gerstenmehl, Honig und „unheilvoller Medizin“ zubereitet, ihren homerischen Zaubersmoothie, mit dem sie Odysseus’ Gefährten zunächst in Schweine und später wieder zurückverwandelt. „Mit einer homerischen Szene wollten die Erbauer vielleicht unterstreichen, wie gebildet sie waren“, schlägt die Archäologin Ferri als Erklärung vor. Aber die „Odyssee“ hat 24 Gesänge mit mehr als 12.000 Versen, es kommt hier schon auf die Auswahl an.

Und was für ein Durcheinander erst der Rest der Katakomben-Deko bietet! Mehrere Bankettszenen mit jeweils zwölf Teilnehmern sind zu erkennen, Letztes-Abendmahl-Stil. In der Regel sind alle Teilnehmer männlich, in einem Fall aber sitzen nur Frauen am Tisch. Auf einem Fresko wird ein zeremonielles Getränk in die Höhe gehalten – oder ist es ein Gral? Nach dem Genuss erscheint allen Gästen eine weißlich leuchtende Frauengestalt wie ein Gespenst. Hier gibt es Szenen mit Zauberstäben und unbekannten Ritualen. Die päpstliche Literatur bietet widersprüchliche bis gar keine Erklärungen dafür.

Erwiesen ist immerhin, dass Hinweise auf frühchristliche Drogen-Séancen heutzutage ein Bestsellermaterial abgeben. Murareskus Erzählung hat Orte wie diesen zu Sehnsuchtsstätten für gottsuchende Psychonauten gemacht. Dabei ist er nicht einmal der Erste, der solche Theorien über Religion und Drogen aufgestellt hat.

1978 zum Beispiel hatten drei Wissenschaftler – der Ethnobotaniker R. Gordon Wasson, der Pharmazeut und LSD-Erforscher Albert Hofmann und der Historiker Carl A. P. Ruck – in den USA ihr Buch „Der Weg nach Eleusis“ veröffentlicht. Darin versuchten sie schon damals umfangreich zu belegen, dass die griechischen Mysterien und überhaupt ein großer Teil der abendländischen Religionskultur das Resultat von Psychodrogen sind.

Jesus, der gute Ziegenhirte?

Diese Freske ist das einzige Bild aus der Katakombe, das der Vatikan zum Abdruck frei zur Verfügung stellt. Zu sehen ist nicht Circe, sondern ein Mann, der nach Ansicht der katholischen Kirche Jesus darstellt, mit einer Herde, die offenbar aus Ziegen besteht. Das wiederum erinnert an Dionysos-Bilder.

Die Siebzigerjahre waren nur keine gute Zeit für solche Bücher, weil die LSD-, Dimethyltryptamin- und Zauberpilzexperimente der Beat- und Hippiegeneration gerade von einer Ära der erbitterten Anti-Drogen-Politik abgelöst wurden. 2022 ist das völlig anders. In jüngster Zeit hat das Experimentieren mit Psychodrogen wieder neue erlebnishungrige Schichten erreicht. Solche Substanzen sind zwar immer noch großteils verboten, aber sogar einige Spitzenmanager pumpen sich heute zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit auf Retreat-Wochenenden mit Ayahuasca, Ketaminen oder Psilocybinen voll. Psychiater und Pharmafirmen setzen sich für eine Legalisierung psychedelischer Drogen ein. Lifestyle-Firmen empfehlen Dauergaben winziger Portionen, sogenanntes „Microdosing“, für ein bunteres Leben.

Vielleicht war es ja aber wirklich so:

Bevor die Kirche im vierten und fünften Jahrhundert immer schärfere Trennlinien zwischen heidnische, häretische und christliche Glaubenspraktiken einzog, wurde in den Katakomben der Frühchristen mit allen möglichen Ideen experimentiert. „Im Römischen Reich war zu dieser Zeit der Synkretismus verbreitet“ – so erklärt das Kardinal Gianfranco Ravasi, der Präsident des Päpstlichen Kulturrats. Er beschreibt in einer vatikanischen Schrift über die Katakombe an der Via Luigi Luzzatti ein „interkulturelles und multireligiöses Klima, das der multiethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung in der Hauptstadt entsprach“.

Ob dabei circesische Drogen aus heidnischen Traditionen eine Rolle spielten, kann heute niemand sagen. Für die Theorien à la Muraresku gibt es trotz aller Recherchen keine Beweise: Niemand hat in den römischen Katakomben eine vergrabene Amphore mit verräterischen Substanzen entdeckt, nirgendwo hängt eine Rezepttafel für Ahnentrips an der Wand.

Belege finden sich vor allem für ein anderes Psycho-Phänomen: den „confirmation bias“, den sogenannten Bestätigungsfehler, der in der Kognitionspsychologie bestens bekannt ist. Er kann auftreten, wenn Forscher besonders fieberhaft nach Beweisen für eine Theorie suchen. Dann nehmen sie irgendwann jeden Hauch einer Bestätigung gierig auf und blenden alle Gegenbeweise aus. Wer unablässig nach einer Bestätigung seiner Erwartungen sucht, bekommt sie irgendwann auch.

Das rätselhafte Hypogäum der Aurelier ist schon seit Jahrzehnten ein Ort, an dem man sich seine Erwartungen bestätigen lassen kann. Im Hauptquartier der päpstlichen Denkmalschutzbehörde liegt ein wissenschaftlicher Sammelband aus, der eine komplette Übersicht all der unterschiedlichen Interpretationen der Wandfresken zusammenträgt, von 1920 bis heute. Man kann dort erkennen, dass frühe Besucher besonders stark dazu neigten, die Darstellungen in die christliche Tradition zu stellen: Adam und Eva, die vier Evangelisten, Jesus beim Abendmahl, Jesus bei der Bergpredigt.

Später, in säkulareren Jahrzehnten, kamen neue Interpretationen hinzu: nicht Adam, sondern Herakles. Keine Evangelisten, sondern griechische Philosophen. Doch kein Dinner mit Jesus, einfach nur ein römisches Bankett, und auch kein Jesus bei der Bergpredigt, sondern ein kauziger Verwandter der Katakombenbesitzer, der Aurelier.

Der Gelehrtenstreit ist bis heute nicht abgeschlossen, nicht mal unter den kirchenberufenen Experten selbst. „Es gibt auch die Interpretation, dass die meisten Symbole hier nicht der christlichen, sondern noch einer heidnischen Tradition zuzurechnen sind“, sagt die Vatikan-Archäologin Giovanna Ferri, als sie zurück in die Eingangshalle führt. Es hängt wohl alles davon ab, was man von einer frühchristlichen Katakombe erwartet: fromme Symbolik, römische Allerwelts-Unterweltsdeko oder verschlüsselte Zeichen für geheime Drogenrituale.

Ein letzter Blick auf den bärtigen Hirten, der im Eingangsbereich friedlich über seine Schafe wacht. Es ist ein vertrautes Motiv, das jeder Christ kennt. Aber die Schafe? Hier lohnt sich ein näherer Blick. Die Herde ist auf den Gemälderesten schwer zu erkennen, schließlich grast sie schon fast 1800 Jahre an dieser Wand. Aber die Hörner der Tiere sehen merkwürdig aus: Das sind keine Schafe, sondern Ziegen! Jesus, der gute Ziegenhirte? Nie gehört, was für ein merkwürdiges Bild. Dionysos hingegen, der griechische Gott der Trunkenheit, des Wahnsinns und der Ekstase, hat auf antiken Darstellungen häufiger mal Ziegen dabeigehabt.

Oben am Treppenaufgang wartet derweil schon ein päpstlicher Wachmann. Die Sonne drängt durch den Spalt der geöffneten Stahltür herein, die hupenden Autos und Mofas werden lauter, der Trip in die Unterwelt der Katakomben ist vorbei. Mit einem Quietschen findet die schwere Stahltür wieder ihren Platz, und der Wächter betätigt das aufwendige Verschlusssystem, für das er mehrere Schlüssel aus seiner Tasche holen muss. Dann steckt er sie alle wieder ein und schickt den Besuch auf die Straße zurück. Die Rätsel im Hypogäum der Aurelier sind gut geschützt.