Ein Blick auf besondere Regenbogen in der Kunst: Was vor vielen Jahrhunderten als künstlerische Reflexion eines Naturphänomens begann, hat für Künstler der Moderne und Gegenwart oft eine tiefe persönliche Bedeutung, die in neuen Zugängen und Materialien ihren Ausdruck findet.

Ein Blick auf besondere Regenbogen in der Kunst: Was vor vielen Jahrhunderten als künstlerische Reflexion eines Naturphänomens begann, hat für Künstler der Moderne und Gegenwart oft eine tiefe persönliche Bedeutung, die in neuen Zugängen und Materialien ihren Ausdruck findet.

Freiheit und Toleranz, Tag und Nacht sind Themen, die für den Schweizer Künstler Ugo Rondinone unweigerlich mit dem Symbol des Regenbogens zusammenhängen.

Wir verstehen und bewerten den Regenbogen als Verbindung zwischen Himmel und Erde, Geistigem und Natürlichem und als Symbol für Frieden, Toleranz, Multikulturalität und Inklusion. Als Logo und Symbol ist er eines der wirkungsvollsten visuellen Elemente unserer Zeit.

Ugo Rondinone, life time, 2022

Ugo Rondinones Regenbogen leuchtet in der SCHIRN. Die Leuchtskulptur in Form eines Regenbogens ist nicht nur ein Zeichen des Respekts und der Inklusion, sondern auch ein archaisches Symbol, das seit Menschengedenken alle Kulturen dieser Erde fasziniert. life time gehört zu Ugo Rondinones Werkgruppe RAINBOW, in der er sich in poetischen Wortkombinationen mit inneren Stimmungen und zeitlosen Wahrheiten auseinandersetzt und diese in den öffentlichen Raum transportiert. Freiheit, Toleranz, Tag und Nacht sind Themen, die für den Schweizer Künstler unweigerlich mit dem Symbol des Regenbogens zusammenhängen. Der Regenbogen strahlt Tag um Tag, Nacht um Nacht, Stunde um Stunde. Als gleichzeitiger, wirkungsmächtiger Verweis auf die Gay Pride ist die Präsenz von life time ein wunderbares Zeichen, dessen Lesart sich Rondinone absolut bewusst ist. Als Logo und Symbol ist er eines der wirkungsvollsten visuellen Elemente unserer Zeit.

Ugo Rondinones Regenbogen leuchtet in der SCHIRN. Die Leuchtskulptur in Form eines Regenbogens ist nicht nur ein Zeichen des Respekts und der Inklusion, sondern auch ein archaisches Symbol, das seit Menschengedenken alle Kulturen dieser Erde fasziniert. life time gehört zu Ugo Rondinones Werkgruppe RAINBOW, in der er sich in poetischen Wortkombinationen mit inneren Stimmungen und zeitlosen Wahrheiten auseinandersetzt und diese in den öffentlichen Raum transportiert. Freiheit, Toleranz, Tag und Nacht sind Themen, die für den Schweizer Künstler unweigerlich mit dem Symbol des Regenbogens zusammenhängen. Der Regenbogen strahlt Tag um Tag, Nacht um Nacht, Stunde um Stunde. Als gleichzeitiger, wirkungsmächtiger Verweis auf die Gay Pride ist die Präsenz von life time ein wunderbares Zeichen, dessen Lesart sich Rondinone absolut bewusst ist. Als Logo und Symbol ist er eines der wirkungsvollsten visuellen Elemente unserer Zeit.

Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama, 2006-2011

Eines darf bei einer Reise ins dänische Aarhus nicht fehlen: Der Besuch der Installation „Your Rainbow Panorama“ von Olafur Eliasson, die sich seit 2011 auf dem Dach des ARoS befindet. Kein geringeres Werk als die „Göttliche Komödie“ von Dante soll als Leitbild für den Museumsbau gedient haben, der vom Paradies in Form des Regenbogens gekrönt ist. Auf schlanken Säulen über dem Dach erstreckt sich der Panoramaweg von einem Ende der Fassade des würfelförmigen Gebäudes zum anderen.

Eines darf bei einer Reise ins dänische Aarhus nicht fehlen: Der Besuch der Installation „Your Rainbow Panorama“ von Olafur Eliasson, die sich seit 2011 auf dem Dach des ARoS befindet. Kein geringeres Werk als die „Göttliche Komödie“ von Dante soll als Leitbild für den Museumsbau gedient haben, der vom Paradies in Form des Regenbogens gekrönt ist. Auf schlanken Säulen über dem Dach erstreckt sich der Panoramaweg von einem Ende der Fassade des würfelförmigen Gebäudes zum anderen.

Die Installation bietet einen Rundumblick auf Aarhus und die angrenzende Landschaft – in allen Regenbogenfarben. Die helleren Farben legen einen Weichzeichner über die Stadt, die dunklen Farben heben die Kontraste hervor.

Eliasson selbst sagt über das Werk: „Ich habe einen Raum geschaffen, von dem man fast sagen könnte, dass er die Grenze zwischen Innen und Außen aufhebt – einen Ort, an dem Sie unsicher sind, ob Sie nun ein Kunstwerk betreten haben oder einen Teil des Museums. Diese Unsicherheit ist mir wichtig, da sie Menschen anregt, über die Grenzen hinaus zu denken und zu fühlen, innerhalb derer sie zu funktionieren gewohnt sind.“

Eliasson selbst sagt über das Werk: „Ich habe einen Raum geschaffen, von dem man fast sagen könnte, dass er die Grenze zwischen Innen und Außen aufhebt – einen Ort, an dem Sie unsicher sind, ob Sie nun ein Kunstwerk betreten haben oder einen Teil des Museums. Diese Unsicherheit ist mir wichtig, da sie Menschen anregt, über die Grenzen hinaus zu denken und zu fühlen, innerhalb derer sie zu funktionieren gewohnt sind.“

Candice Breitz, Rainbow Series, 1996

Zwei Jahre nach dem Ende der Apartheid und den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika, zeigte die südafrikanische Weiße Künstlerin Candice Breitz ihre „Rainbow Series“. Mit den umstrittenen Collagen abstrakter Frauenfiguren, die sie aus Fragmenten aus (Porno)Zeitschriften und Postkarten neu zusammensetzte, untersuchte sie rassistische und geschlechterspezifische Stereotype und kommentierte auf ironische wenngleich kontroverse Weise die „Regenbogennation“ Südafrika. Dieser Begriff wurde von Erzbischof Desmond Tutu und Nelson Mandela geprägt und bezieht sich unter anderem auf die neue, vermeintlich friedliche Einheit des Multikulturalismus in einem Land, das noch bis vor kurzem von strikter Rassentrennung geprägt war. Die Künstlerin zählt zu den Kritikern der „Rainbowism“-Ideologie, die Breitz vielmehr als Utopie bezeichnet, da sie die wahren innenpolitischen Probleme wie das Erbe des Rassismus unter dem Deckmantel des Regenbogenfriedens beschönige. Die Collagen sind unangenehm und schwer aushaltbar – hinterfragen aber visuelle Konventionen, in dem sie gängige Annahmen kritisch beleuchten

Zwei Jahre nach dem Ende der Apartheid und den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika, zeigte die südafrikanische Weiße Künstlerin Candice Breitz ihre „Rainbow Series“. Mit den umstrittenen Collagen abstrakter Frauenfiguren, die sie aus Fragmenten aus (Porno)Zeitschriften und Postkarten neu zusammensetzte, untersuchte sie rassistische und geschlechterspezifische Stereotype und kommentierte auf ironische wenngleich kontroverse Weise die „Regenbogennation“ Südafrika. Dieser Begriff wurde von Erzbischof Desmond Tutu und Nelson Mandela geprägt und bezieht sich unter anderem auf die neue, vermeintlich friedliche Einheit des Multikulturalismus in einem Land, das noch bis vor kurzem von strikter Rassentrennung geprägt war. Die Künstlerin zählt zu den Kritikern der „Rainbowism“-Ideologie, die Breitz vielmehr als Utopie bezeichnet, da sie die wahren innenpolitischen Probleme wie das Erbe des Rassismus unter dem Deckmantel des Regenbogenfriedens beschönige. Die Collagen sind unangenehm und schwer aushaltbar – hinterfragen aber visuelle Konventionen, in dem sie gängige Annahmen kritisch beleuchten

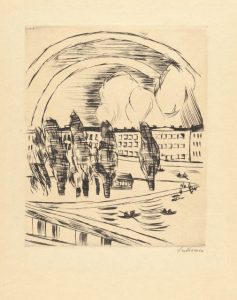

Max Beckmann, Mainlandschaft mit Regenbogen, 1923

Wie kaum ein anderer Künstler ist Max Beckmann mit der Stadt Frankfurt verbunden. Traumatisiert von seinen Erlebnissen als Sanitätshelfer im Ersten Weltkrieg, kam Beckmann 1915 in die Mainmetropole und schuf hier einen Großteil seiner zentralen Werke, unter ihnen Selbstbildnisse, Portraits und zahlreiche Frankfurt-Ansichten. Zu diesen zählt auch die Radierung „Mainlandschaft mit Regenbogen“, die vermutlich die Maininsel und das nördliche Ufer aus Sachsenhäuser Perspektive zeigt. Dort wohnte und arbeitete Beckmann 17 Jahren lang unweit der Städelschule (damals Kunstgewerbeschule), an der er von 1925 bis 1933 eine Meisterklasse leitete. Mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten verlor er seine Stellung, ging zunächst nach Berlin, emigrierte 1937 nach Amsterdam und 1948 in die USA.

Wie kaum ein anderer Künstler ist Max Beckmann mit der Stadt Frankfurt verbunden. Traumatisiert von seinen Erlebnissen als Sanitätshelfer im Ersten Weltkrieg, kam Beckmann 1915 in die Mainmetropole und schuf hier einen Großteil seiner zentralen Werke, unter ihnen Selbstbildnisse, Portraits und zahlreiche Frankfurt-Ansichten. Zu diesen zählt auch die Radierung „Mainlandschaft mit Regenbogen“, die vermutlich die Maininsel und das nördliche Ufer aus Sachsenhäuser Perspektive zeigt. Dort wohnte und arbeitete Beckmann 17 Jahren lang unweit der Städelschule (damals Kunstgewerbeschule), an der er von 1925 bis 1933 eine Meisterklasse leitete. Mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten verlor er seine Stellung, ging zunächst nach Berlin, emigrierte 1937 nach Amsterdam und 1948 in die USA.

Zakariya ibn Muhammad Qazwini, Illustration of a Rainbow, The Wonders of Creation, 13. Jh

Im 13. Jahrhundert erschien die zweiteilige illustrierte Kosmographie „Wunder der Schöpfung und einzigartige [Phänomene] des Daseins“ des persischen Gelehrten Zakariyya‘ al-Qazwini (Abu Yahya Zakariya‘ ibn Muhammad al-Qazwini). Das Werk war jahrhundertelang eines der meistgelesenen Bücher in der islamischen Welt, wurde vielfach kopiert und übersetzt. Schon im Titel klingt an, dass der Autor keine naturwissenschaftliche Arbeit verfasste, sondern vielmehr die erstaunliche Vielfalt der (göttlichen) Schöpfung zeigen wollte. In der ersten von zwei „Maqalas“ (Reden) schreibt Qazwini über Planeten, Sternbilder und Engel. Im zweiten Teil beschreibt er das Irdische und geht auf die vier Elemente, die Meere, Lebewesen, Pflanzen und Wetterphänomene ein. Zu diesen zählt auch der Regenboge

Im 13. Jahrhundert erschien die zweiteilige illustrierte Kosmographie „Wunder der Schöpfung und einzigartige [Phänomene] des Daseins“ des persischen Gelehrten Zakariyya‘ al-Qazwini (Abu Yahya Zakariya‘ ibn Muhammad al-Qazwini). Das Werk war jahrhundertelang eines der meistgelesenen Bücher in der islamischen Welt, wurde vielfach kopiert und übersetzt. Schon im Titel klingt an, dass der Autor keine naturwissenschaftliche Arbeit verfasste, sondern vielmehr die erstaunliche Vielfalt der (göttlichen) Schöpfung zeigen wollte. In der ersten von zwei „Maqalas“ (Reden) schreibt Qazwini über Planeten, Sternbilder und Engel. Im zweiten Teil beschreibt er das Irdische und geht auf die vier Elemente, die Meere, Lebewesen, Pflanzen und Wetterphänomene ein. Zu diesen zählt auch der Regenboge

Caspar David Friedrich, Gebirgslandschaft mit Regenbogen, 1809

Rätselhaft, romantisch, religiös – und bis heute nicht eindeutig dechiffriert ist der Regenbogen in Caspar David Friedrichs „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“. Schnell ist man dazu geneigt, das Werk als ein für den Künstler typisches Gemälde abzutun, doch dann hält man plötzlich inne: Wieso durchzieht ein Regenbogen die vermeintlich nächtliche Szene? Haben wir es etwa mit dem seltenen Phänomen des Mondregenbogens zu tun oder handelt es sich um ein religiöses Symbol? Wissenschaftler deuten den Regenbogen oft als persönliches religiöses Bekenntnis oder als Zeichen des Friedens zwischen Gott und Mensch aus der alttestamentarischen Geschichte von Noah. Eines jedenfalls ist klar: Naturwissenschaftlich lässt sich dieser Regenbogen wohl nicht belegen.

Rätselhaft, romantisch, religiös – und bis heute nicht eindeutig dechiffriert ist der Regenbogen in Caspar David Friedrichs „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“. Schnell ist man dazu geneigt, das Werk als ein für den Künstler typisches Gemälde abzutun, doch dann hält man plötzlich inne: Wieso durchzieht ein Regenbogen die vermeintlich nächtliche Szene? Haben wir es etwa mit dem seltenen Phänomen des Mondregenbogens zu tun oder handelt es sich um ein religiöses Symbol? Wissenschaftler deuten den Regenbogen oft als persönliches religiöses Bekenntnis oder als Zeichen des Friedens zwischen Gott und Mensch aus der alttestamentarischen Geschichte von Noah. Eines jedenfalls ist klar: Naturwissenschaftlich lässt sich dieser Regenbogen wohl nicht belegen.

Doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es zwischen Himmel und Erde eben doch noch so Einiges, was man sich – mehr oder weniger – kaum erklären kann …