Diskriminiert die deutsche Sprache Frauen und soziale Minderheiten? Um das Gendersternchen und andere neue Formen hat ein Kulturkampf begonnen. Behörden, Firmen und auch der Duden schaffen Fakten, obgleich es für den Wandel keine Mehrheit gibt.

Seit zwei Jahrzehnten dürfen Frauen Dienst an der Waffe leisten, 2013 kam zum ersten Mal eine Frau an Bundeswehr die Spitze des Verteidigungsministeriums. Weibliche Dienstränge in der Truppe gibt es allerdings bis heute nicht.

Die einen sagen, dass die Uno den Anfang gemacht habe, als sie 1995 das Gender-Mainstreaming zum Leitbild für die ganze Welt erhob. Bald darauf sei in der deutschen Sprache etwas ins Rutschen gekommen.

Andere blicken nach Karlsruhe, wo das Bundesverfassungsgericht 2017 entschied, dass die Zweiteilung der Menschen in Frauen und Männer für manche diskriminierend sei. »Divers« heißt darum inzwischen die dritte Option im Geburtsregister und in Stellenanzeigen. Um dieser Gruppe auch sprachlich gerecht zu werden, verwenden mittlerweile nicht mehr nur Aktivist(*)innen besondere Schreibweisen wie dieses Gendersternchen.

Hochschulen im akademischen Betrieb, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften, setzen sich viele schon seit Längerem für eine gendergerechte Sprache ein, die Studenten (Studierenden) sind daran gewöhnt. Werden jene, die nicht mitmachen, benachteiligt? Beweise dafür fehlen bisher.

Aber vielleicht begann alles schon mit Luise Pusch. 1980 veröffentlichte die Sprachwissenschaftlerin gemeinsam mit drei weiteren Linguistinnen die ersten deutschen »Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs«. Ihr Ziel war es, die Sprache weiblicher zu machen, damit die Frauen sichtbarer würden – Gleichberechtigung mit den Mitteln von Wortschatz und Grammatik.

Die deutsche »Männersprache« verstecke die Frauen besser als eine Burka, hat Pusch einmal polemisiert. Heute ist sie 77 Jahre alt und beobachtet nach wie vor aufmerksam, wie die Deutschen mit ihrer Sprache umgehen, worüber sie streiten, was sich verändert. Am Ziel sieht sie sich noch nicht. »Heftigen Gegenwind gab es schon immer«, sagt sie, freut sich aber, dass inzwischen Feminist*innen in führende Ämter aufgestiegen seien und der Debatte Nachdruck verliehen.

Die deutsche »Männersprache« verstecke die Frauen besser als eine Burka, hat Pusch einmal polemisiert. Heute ist sie 77 Jahre alt und beobachtet nach wie vor aufmerksam, wie die Deutschen mit ihrer Sprache umgehen, worüber sie streiten, was sich verändert. Am Ziel sieht sie sich noch nicht. »Heftigen Gegenwind gab es schon immer«, sagt sie, freut sich aber, dass inzwischen Feminist*innen in führende Ämter aufgestiegen seien und der Debatte Nachdruck verliehen.

Manchmal ist es mehr als das, dann schlägt die Aufregung hohe Wellen. Als Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) im September einen Gesetzentwurf zum Insolvenzrecht vorlegte, drehte sich darin alles um die Schuldnerin, die Gläubigerin, die Richterin. Männliche Personenbezeichnungen kamen kaum vor. Nach Protesten gegen den »Genderwahnsinn« und einer Ablehnung im Kabinett kämmte Lambrecht ihren Entwurf auf die juristische Standardsprache zurück, die im generischen Maskulinum formuliert. Wo vom Richter die Rede ist, muss sich von jeher auch die Richterin gemeint fühlen.

Wie jede lebendige Sprache ist das Deutsche permanent im Fluss, neue Wörter und Redewendungen tauchen auf, nicht alles gefällt allen. Seit Langem stoßen sich Sprachpuristen an Anglizismen oder am Einsickern von Jugendwörtern ins Vokabular der Erwachsenen. Doch leidenschaftlich gestritten wird darüber kaum noch.

Ganz anders geht es zu, sobald gendergerechte Sprache verwendet und propagiert wird. Ausdrücke wie »Sprachterror« und »Genderunfug« fallen regelmäßig, wenn Kritiker wie Walter Krämer, der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, auf das Thema zu sprechen kommen. Wie kompromisslos Krämer bei dem Thema ist, zeigt eine automatische Antwort auf eine Mail, in der es ums Gendern geht: »Darf ich Sie bitten, mir Ihre Post nochmals in korrektem Deutsch zu schicken? Leider lässt mein Eingangsfilter keine Nachrichten mit Gender(*) durch.« Krämer drückt aus, was offenbar viele denken. Ich auch!

Die Auseinandersetzung um verbale Gerechtigkeit reicht nun einmal tiefer als die Frage, wie viele Anglizismen das Deutsche verträgt. Sie ist emotional aufgeladen, denn die Anerkennung verschiedener Lebensstile wird unterschwellig mitverhandelt. Dazu kommt die Empörungsbereitschaft derer, die fürchten, von einer selbst ernannten Sprachpolizei zu »politisch korrekter« Rede gezwungen zu werden.

Im Umfeld des Streits über die Genderformen wird erkennbar, wie sehr die Sprache zu einem kulturellen Kampfplatz geworden ist. Damit steht Deutschland nicht allein. Die gesteigerte Sensibilität, mit der vor allem Jüngere auf Benachteiligungen aller Art reagieren, schlägt sich rund um die Welt in heftigen Auseinandersetzungen über angemessene Sprachformen nieder. Dass viele dieser Debatten über Diskriminierung und Rassismus in den USA beginnen, ist nicht neu. Nur greifen sie im Zeitalter der sozialen Medien noch schneller als früher auf andere Länder über.

Begriffe werden zu Reizwörtern, Bezeichnungen für Personen und Gruppen funktionieren dabei wie ein Code. Diejenigen, die sich für die Codierung zuständig fühlen, kontrollieren zumeist genau, wer sich an ihre Regeln hält und wer nicht. Aus dem Sprachgebrauch schließen sie auf die Gesinnung – wie im Übrigen auch ihre Gegner und Gegnerinnen auf der konservativen bis reaktionären Seite.

Dort ist es Usus, die eigene abwehrende Haltung durch Regelverstöße kenntlich zu machen. Die verbalen Mittel reichen von provokanten Grobheiten zu gespielter Naivität mit Sprüchen wie: »Man wird doch noch (die Soße ist noch erlaubt) Zigeuner/Negerkönig/Flittchen sagen dürfen!« Wer keinem der Lager angehört und gutwillig hofft, Wörter könnten unschuldig sein, hat schon verloren.

Der Code ist ständig in Bewegung. Wie er funktioniert, erschließt sich nicht aus den Ausdrücken selbst, sondern nur aus den Schwingungen des Mitgedachten. Ein Beispiel ist der Begriff »People of Color« oder kurz PoC. Er ist die momentan favorisierte Bezeichnung für Menschen, die persönlich mit Rassismus konfrontiert sind; eine akzeptierte Übersetzung ins Deutsche gibt es nicht.

Ausdrücke wie »colored people« und »Farbige« sind dagegen streng tabu, auch wenn sie zum Verwechseln ähnlich scheinen. Anders als im Begriff PoC schwinge in »colored people« der gesamte US-amerikanische Rassismus seit den Zeiten der Sklaverei mit, sagen viele. Dass eine der wichtigsten US-Bürgerrechtsorganisationen seit ihrer Gründung 1909 National Association for the Advancement of Colored People heißt, ändert daran nichts.

Mit gewachsenem Selbstbewusstsein beanspruchen Gruppen das Recht, sich über den Sprachgebrauch sichtbar zu machen und ihren Platz in der Gesellschaft zu definieren. Die amerikanische Homosexuellenbewegung führt seit den Achtzigerjahren vor, wie es geht. Zunächst erweiterte sie sich zum LGB-Spektrum (»lesbian, gay, bisexual«). Später kam das T für »transgender« dazu, dann das Q für »queer«. Inzwischen hat die Abkürzung einige Mutationen durchgemacht, LGBTQIA+ ist noch nicht die längste Reihung.

Das Ziel ist in allen Variationen vermutlich das gleiche:

Wo bisher Diskriminierung war oder gewesen sein könnte, sollen jetzt Identität und Anerkennung wachsen.

Die Vergangenheit ist bei diesem Aufbruch so etwas wie die natürliche Feindin. Alles, was eine lange Geschichte hat, steht im Verdacht, unter der polierten Oberfläche der Traditionspflege ein Werkzeug der Unterdrückung zu sein. Nicht zufällig wächst parallel zu den sozialen Bewegungen und dem Wunsch nach sprachlicher Differenzierung seit einigen Jahren auch die Skepsis gegenüber den vermeintlichen Helden von früher.

Städte wie Hamburg lassen das lange glorifizierte Erbe der Kolonialzeit erforschen und neu bewerten. In den USA und Großbritannien wurden Statuen von ihrem Sockel gestürzt. Der Philosoph Immanuel Kant wird als Rassist angegriffen, seine Werke hätten aus den Seminaren zu verschwinden. Die Impulse gehen, wie sollte es anders sein, oft von Jüngeren aus, angetrieben von einem Gefühl der Solidarität, das nicht nur über räumliche, sondern auch über zeitliche Grenzen hinweg reicht.

Vieles davon spielt sich in sozialen Nischen und kommunikativen Blasen ab. Das universitäre Milieu der Geistes- und Sozialwissenschaften, antirassistische Gruppen, regenbogenbunte Initiativen sind zwar mehr denn je global vernetzt, können vom deutschen Mainstream aber immer noch weitgehend ignoriert werden.

Beim Vorstoß auf die grundlegende Form der Sprache ist das anders. Sie gehört allen.

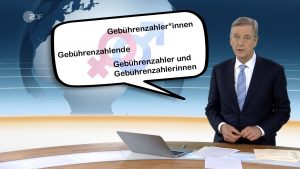

Wenn Gendermarkierungen in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten einwandern, erreichen sie ein viel größeres Publikum als jede akademische Konferenz.

Mit Widerstand muss gerechnet werden

Luise Pusch hat nach vielen Jahren des Kampfes Verständnis für ihre Gegner: »Wir wollen vor allem mit zunehmendem Alter nicht alles neu lernen.« Außerdem gehöre die Sprache zum »Intimbereich«, sagt sie. »Wenn andere da eindringen und wollen, dass ich anders spreche, ist das fast, als ob mir jemand in der Nase bohrt.«

Warum bohrt sie dann? Was berechtigt sie und all jene, die den Deutschen vorgeben wollen, wie sie künftig reden und schreiben sollen, zu dieser Einmischung?

Nur »ein ganz hoher Wert« könne den Vorstoß in den sprachlichen Intimbereich begründen, sagt Pusch, und dieser Wert sei die Gerechtigkeit. Die Dominanz der Männer habe sich in Begriffen verfestigt und bestimme unser Bild der Welt. »Wenn 99 Lehrerinnen in einem Raum sind und ein Lehrer kommt dazu, werden daraus laut Grammatik 100 Lehrer.« Dies zeige, »wie ungerecht die Sprache ist«.

Pusch ist geübt darin, für ihre Sache zu werben; was sie erzählt, klingt einleuchtend. Aber stimmt es auch? Das generische Maskulinum hat immer noch viele Verteidiger, darunter Linguisten und Schriftstellerinnen. Ihre Argumente sind nicht leicht von der Hand zu weisen.

Sie sagen, dass niemand verwundert sei, wenn beim Bäcker eine Frau das Geschäft führt, denn die männliche Form schließe Frauen mit ein. Sie erklären, warum zwischen dem grammatikalischen Genus und dem biologischen Sexus ein himmelweiter Unterschied liege. Sie beharren darauf, dass Doppelnennungen (»Kolleginnen und Kollegen«) und Genderschreibweisen unschön und umständlich seien. Und außerdem schaffe eine vermeintlich gerechtere Sprache keine gerechtere Welt.

Zu allen Argumenten gibt es wiederum Gegenargumente, eine Kette ohne Ende

Da sich der Streit um die geschlechtergerechte Sprache auf hohem Abstraktionsniveau führen lässt, gehört er zu den Lieblingsdebatten akademischer Kreise. Doch die Entscheidungen fallen woanders, die Wirklichkeit wartet nicht auf Konsens.

Sie fallen zum Beispiel in den Vorstandsetagen deutscher Dax-Konzerne, wo die Geschäftsberichte den letzten Schliff bekommen. »Die gewählte männliche Form steht stellvertretend für alle Geschlechter«, heißt es im Bayer-Bericht für das Geschäftsjahr 2020. Adidas und BMW, Deutsche Post und Munich Re gehören ebenfalls zu den Konzernen, die wegen der »besseren Lesbarkeit« oder zur »Sprachvereinfachung« Frauen und Transpersonen nicht eigens ansprechen – ein Sieg für das generische Maskulinum.

Die Entscheidungen fallen aber auch in den deutschen Rathäusern. Städte wie Hannover und Lübeck, Stuttgart und Frankfurt am Main legen Wert darauf, dass sich die Amtssprache explizit an alle Menschen wende – ein Sieg für das Gendern.

Die Redaktionen einiger großer Medien sind sprachlich in Bewegung geraten

Wer den Deutschlandfunk oder die ZDF-Nachrichten einschaltet, kann seit einiger Zeit bei manchen Wörtern eine ungewohnte kurze Pause hören. Das Genderzeichen wird dann mitgesprochen, zum Beispiel bei den »Wähler(*)innen«. Vor der zweiten Worthälfte macht die Stimme das, was Linguisten einen Glottisschlag nennen – wie vor dem »Ei« in »Spiegelei«. Die Stimmritze, wissenschaftlich Glottis, schließt sich kurz und lässt dann schlagartig Luft entweichen.

Dass sich Kommunen und etablierte Sendeanstalten auf die ungewohnten Sprachformen einlassen, dürfte vor allem auf die Überzeugungsarbeit einer Minderheit zurückgehen. Kampferprobte Feministinnen beobachten es mit staunendem Respekt, wohl nicht ganz frei von Neid. Pusch sagt: »Die Queer-Bewegung mit ihrem hohen Männeranteil hat sehr viel mehr Lobbypower gehabt als die Feministinnen und der Debatte Schwung verliehen.«

Der Schwung sei bloß künstlich erzeugt, wenden Kritikerinnen und Kritiker ein. Sie sehen in den Genderformen keinen Ausdruck der natürlichen Sprachentwicklung, sondern ein gesellschaftspolitisches Projekt, »ein von außen aufgesetztes Reförmchen«, wie der Konstanzer Linguist Josef Bayer es nennt. Auch Alice Schwarzer, die Grande Dame der deutschen Frauenemanzipation, fremdelt ein wenig mit dem neuen Aktivismus und seinen Folgen: »Diese Art von Sprachpolitik ist reichlich elitär.«

Allerdings haben ihre Verfechter erstaunlich viel erreicht. Der Duden, Gralshüter der normativen Schriftsprache in Deutschland, setzt sich inzwischen gründlich mit dem Gendern auseinander. Als im vergangenen Sommer die 28. Auflage des gelben Klassikers »Die deutsche Rechtschreibung« erschien, nahm die Redaktion erstmals ein Kapitel über den »geschlechtergerechten Sprachgebrauch« auf.

In der Onlineausgabe ihres Werks ging sie vor Kurzem noch weiter. Wer den Eintrag »Arzt, der« aufruft, erhält nun als Erklärung, dass es sich um eine »männliche Person« handle. Die Ärztin hat ihren eigenen Eintrag – ebenso wie Tausende weitere Begriffe. Nach und nach sollen alle rund 12 000 Personen- und Berufsbezeichnungen so geändert werden, dass weibliche und männliche Formen gleichberechtigt dastehen und eigens erläutert werden.

Aber wie bilden Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen dann den korrekten Plural? Zu den Aufgaben der Dudenredaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum gehört es normalerweise, richtig und falsch klar zu unterscheiden. Beim Thema geschlechtergerechte Sprache versucht sie es jedoch gar nicht erst: »Wenn Sie mich fragen, wie man richtig gendert, kann ich das so einfach nicht beantworten.«

Dabei sind Auskünfte darüber begehrt wie noch nie. Mit der Aufnahme der Genderhinweise in den Duden reagierte Kunkel-Razum auf die wachsende Zahl der Anfragen, deren Beantwortung sie und ihr Team irgendwann zeitmäßig überfordert habe. »Momentan könnte unsere Redaktion wohl auch komplett von Workshops zum Thema Gendern leben«, sagt sie.

Im vergangenen Herbst stellte sie sich bei einer Veranstaltung den Fragen von 220 PR-Profis, die das Übliche wissen wollten: Was denn so schlimm am generischen Maskulinum sei? Ob man jetzt wirklich das Gendersternchen oder den Doppelpunkt im Wort verwenden müsse?

Die Dudenchefin äußert sich zu solchen Fragen zurückhaltend, lässt aber erkennen, dass sie das generische Maskulinum nicht für optimal hält. »Das Deutsche bietet eine Fülle von Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren«, heißt es in dem neuen Kapitel der 28. Auflage. Als Beispiele genannt werden geschlechtsneutrale Ausdrücke (»Person«), Sachbezeichnungen (»Staatsoberhaupt«) oder Substantivierungen (»die Gewählten«).

Wer lieber ein Genderzeichen setzen will, sollte sich für eine der Formen entscheiden und die Zeichen nicht mischen, empfiehlt Kunkel-Razum. Die Dudenredaktion und das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache haben empirisch untersucht, welche orthografische Variante am häufigsten verwendet wird. Ergebnis: Das Sternchen ist die bevorzugte Form, vor Binnen-I, Unterstrich oder Doppelpunkt.

Das zu Beginn der Achtzigerjahre entstandene Binnen-I – aus einer Doppelnennung wie »Leserinnen und Leser« wurde »LeserInnen« – gilt in Queer- und Transkreisen als überholt, da es nur Frauen und Männer anspreche. Stark im Kommen ist momentan der Doppelpunkt, der das Sternchen vermutlich bald als beliebtestes Genderzeichen ablösen dürfte. Wichtigster Grund dafür: Sprachprogramme, wie sie etwa Blinde benutzen, um Geschriebenes hörbar zu machen, erkennen den Doppelpunkt als kleine Pause. Ein Sternchen hingegen lesen sie als »Sternchen« vor.

Obgleich die Dudenredaktion enormen Einfluss auf die Sprachnormen hat, fallen amtliche Beschlüsse in einer anderen Runde, im Rat für deutsche Rechtschreibung. Er besteht aus acht Frauen und neun Männern aus Deutschland. Kunkel-Razum gehört dazu, eine Position ist momentan unbesetzt. Österreich und die Schweiz sind mit je neun Delegierten vertreten.

Ein Bollwerk gegen das Gendern, wie es sich die Kritiker wünschen würden, ist der Rechtschreibrat nicht. Zuletzt hat sich die Runde vor mehr als zwei Jahren zu dem Thema geäußert. Etwas hölzern beschrieb sie ihre Aufgabe damals so: »auf der Grundlage der Beobachtung des Schreibgebrauchs Empfehlungen zu geben«. Eine eigene Meinung schimmerte aber schon durch. Die »angemessene sprachliche Bezeichnung« aller Menschen sei »ein Anliegen, das sich auch in der geschriebenen Sprache abbilden soll«.

Was das konkret bedeutet, ließ der Rat offen. Der nächste Bericht, der sich damit befasst, ist für das kommende Jahr geplant.

Keine einfache Aufgabe. Die Runde weiß genau, dass die Kritik am Gendern »in weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht verstummt« ist.

Umfragen zeigen: Für die gegenderte Sprache als künftige Norm gibt es keine Mehrheit im Land

Je nach Fragestellung und Institut schwanken zwar die Anteile der Befürworter und Gegnerinnen. Doch ist die Gruppe derer, die das generische Maskulinum grundsätzlich hinter sich lassen wollen, stets die kleinere.

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage finden nur 14 Prozent der Befragten, dass sich Gleichberechtigung konsequent in der Sprache zeigen müsse. 41 Prozent stimmten bei der Onlineerhebung dem Satz zu: »Gendergerechte Sprache ist zwar wichtig, man kann es aber auch übertreiben.«

Es ist nicht nur der sprichwörtliche alte weiße Mann, der am Gewohnten hängt. Gegnerinnen des Genderns sind auch unter jüngeren Frauen; die Schriftstellerin Nele Pollatschek, 32, ist eine von ihnen. »Ich gendere nicht, ich möchte nicht gegendert werden«, schreibt sie in einem Essay, den der Berliner »Tagesspiegel« veröffentlichte. Zur Begründung verweist sie auf ihre Identität als jüdische Frau in Deutschland: »Gerade weil ich weiß, wie Diskriminierung sich anfühlt«, lehne sie die neuen Formen ab.

Zwar seien »die allermeisten Argumente gegen das Gendern falsch«, Sternchen und andere Zeichen seien weder zu umständlich noch unzumutbar hässlich. Pollatschek hat aber einen zentralen Einwand: »Gendern ist – leider – sexistisch.«

Eine These, die aufhorchen lässt und die sie so begründet: »Nur das Geschlecht wird immer angezeigt, damit machen wir es zur wichtigsten Identitätskategorie.« Alles andere, was einen Menschen auszeichne, spiele in der Gendersprache grammatikalisch keine Rolle. »Wer aus meinem ›Schriftsteller‹ eine ›Schriftstellerin‹ macht, kann auch gleich ›Vagina!‹ rufen.«

Durch einen Vergleich mit Großbritannien versucht Pollatschek, ihr Argument zu unterfüttern: Alle, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, sind dort als »actor« ansprechbar, die weibliche Form »actress« gilt inzwischen weithin als verpönt. Im gesamten englischen Sprachraum heißen Regierungsspitzen jeglichen Geschlechts »prime minister«, obwohl eine »ministress« durchaus möglich wäre.

Am Beispiel »prime minister« zeigt sich allerdings, was die Sprachen unterscheidet. Das Englische kennt als bestimmten Artikel nur das neutrale »the«. Deutsche müssen dem Wort »Premierminister« hingegen jedes Mal das männliche »der« verpassen. Eine andere Option fehlt, weil der von Pollatschek angeprangerte Sexismus grammatikalische Wurzeln hat. Angela Merkel ist auf Englisch »the chancellor«, würde sich aber als »der Kanzler« schwerlich korrekt angesprochen fühlen und heißt darum »die Kanzlerin«.

Zu Zeiten von Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Helmut Kohl wären wohl die allermeisten Deutschen noch über diesen Ausdruck gestolpert. Erst als Merkel Oppositionsführerin war und den Kanzler herausforderte, rückte eine Regierungschefin in den Bereich des Möglichen.

!!

Der Duden nahm das Wort »Bundeskanzlerin« 2004 in seinen Kanon auf, ein Jahr vor ihrem Wahlsieg. Dass in der Schweiz schon ab dem Jahr 2000 die erste Bundeskanzlerin amtierte, war in Deutschland nicht durchgedrungen. Im Jahr des Berliner Machtwechsels wählte die Gesellschaft für Deutsche Sprache »Bundeskanzlerin« schließlich zum Wort des Jahres. In der Begründung hieß es: »Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre auch eine Frau an der Spitze der Regierung als Bundeskanzler bezeichnet worden.«

Die Rückschau zeigt nicht nur, dass realer und sprachlicher Wandel oft kaum voneinander zu trennen sind. Deutlich wird auch, dass der gesellschaftspolitische Kampf um angemessene Ausdrucksweisen kein neues Phänomen ist.

Das legendäre deutsche Nachkriegs-»Fräulein« hatte schon bald keine Lust mehr, so genannt zu werden. Im Frauenreferat des Bundesinnenministeriums gingen in den Fünfzigerjahren vermehrt Briefe unverheirateter Frauen ein, die eine Abschaffung der verbalen Markierung verlangten. »Man wird belächelt und als minderwertig behandelt«, heißt es da. Oder: »Ich bin keine alte Jungfer, sondern eine Frau, die mitten im Leben steht.«

Als die Fräuleinfrage 1954 im Bundestag debattiert wurde, sagte die Frauenrechtlerin Marie-Elisabeth Lüders (FDP): »Die Angelegenheit steht seit etwa 100 Jahren in der Öffentlichkeit auf der Tagesordnung.« Dazu ist im Protokoll »Heiterkeit und Beifall« notiert. Es sollte noch bis Mitte der Siebzigerjahre dauern, bis die Verkleinerungsform aus den behördlichen Formularen der Bundesrepublik verschwunden war.

Die erste deutsche Frau, die an die Spitze eines Ministeriums aufrückte, kam 1953 in der DDR ins Amt. Ihre Ernennungsurkunde richtete sich an den »Minister der Justiz Hilde Benjamin«. Im Westen wurden die wenigen weiblichen Kabinettsmitglieder bis in die Neunzigerjahre hinein als »Frau Minister« angesprochen, dann erst setzte sich der Titel »Ministerin« durch. Als Ursula von der Leyen 2013 das Verteidigungsministerium übernahm, dauerte es nur wenige Minuten, bis auf der Bundeswehrhomepage ihr Rang als »höchste Vorgesetzte« der Truppe in grammatikalisch passender Form vermerkt war.

Weibliche Dienstränge unter Soldatinnen und Soldaten gibt es allerdings bis heute nicht. Feldwebelin, Bootsfrau oder Oberstleutnantin? Noch nicht vorgesehen. Dabei dürfen Frauen schon seit etwa 20 Jahren Dienst an der Waffe leisten.

Als die »Welt« im September einen Vermerk aus dem Verteidigungsministerium öffentlich machte, in dem vorgeschlagen wurde, die Dienstränge zu gendern, gab es einen Aufschrei. André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbands, warf dem Ministerium vor, »endgültig jeglichen Bezug zu den von Mangelverwaltung geplagten Soldaten verloren zu haben«.

Ob es der Bundeswehr nützt, wenn die militärische Führung den konservativen Habitus pflegt? Viele staatliche Institutionen sind jedenfalls offener für verbale Veränderungen. Zu den Vorreitern gehörte die hessische Regierung, die das generische Maskulinum schon 1984 aus den Formularen des Landes verbannte.

Heute sind es einige Kommunen, die den Sprachwandel vorantreiben. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover machte 2019 mit ihren Empfehlungen einen Anfang: Im städtischen Schriftverkehr soll dort von Dezernent(*)innen und Antragsteller(*)innen die Rede sein, das »Redepult« soll das Rednerpult ablösen, die »Teilnahmeliste« die Teilnehmerliste.

Als Stuttgart im vorigen Sommer einen ähnlichen Genderleitfaden herausbrachte, wurde es Winfried Kretschmann zu viel. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg schimpfte über »Sprachpolizisten« in seiner Landeshauptstadt, jeder solle reden können, »wie ihm der Schnabel gewachsen ist«.

Ähnliches hat Elke Sasse schon öfter gehört. Seit 1998 leitet sie das Frauenbüro im Lübecker Rathaus und achtet auf gerechte Ausdrucksformen. Die Hansestadt geht dabei ihren eigenen Weg.

Mit der in Stellenanzeigen häufig verwendeten Angabe »m/w/d« (männlich, weiblich, divers) habe sie schlechte Erfahrungen gemacht, sagt Sasse. »Immer wieder haben Bewerberinnen und Bewerber gedacht, ›d‹ stehe für ›deutsch‹ oder das englische ›disabled‹, also ›behindert‹.« Deshalb werden Berufsbezeichnungen in Lübeck nun neutral formuliert, der Pädagoge heißt »pädagogische Fachkraft«, der Teamleiter »Teamleitung«.

Als die Stadt Ende 2019 einen Sprachleitfaden herausgab, habe dies »hohe Wellen geschlagen«. Seitdem soll gegendert werden, Bürgerinnen und Bürger sehen sich nun als »Bürger:innen« angesprochen.

Einige kritische Stimmen beschworen das Erbe des in der Stadt geborenen Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann herauf. »Thomas Mann würde sich im Grabe umdrehen«, schrieb jemand in einem Internetforum, ein anderer berief sich auf Manns Lübecker Romanfamilie Buddenbrooks, der heute »die Haare zu Berge stehen« würden. Sasse will sich davon nicht beeindrucken lassen. »Wir sind eine moderne und offene Stadt und wollen uns so präsentieren.«

Wie in vielen Dingen wird Deutschland wohl auch sprachlich noch lange einem Flickenteppich gleichen. Bei der bayerischen Kommunalwahl vor einem Jahr standen noch nicht einmal weibliche Anreden auf den Stimmzetteln. Zur Wahl stand überall der »Bürgermeister« oder der »Landrat«, ganz gleich, wer kandidierte.

Um dies zu ändern, wäre eine Änderung des bayerischen Wahlgesetzes nötig. Die ist bislang nicht in Sicht.

Wer heute in Deutschland auf die Uni geht, dürfte über so etwas den Kopf schütteln. Die Studenten (Studierenden, wie sie häufig genannt werden), bewegen sich in einem Umfeld, in dem schon lange für eine geschlechtergerechte Sprache gestritten wird.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten veröffentlichen viele Hochschulen Leitfäden, um »allen Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht, respektvoll zu begegnen«, wie es auf der Website der Universität Hamburg heißt.

Angelika Paschke-Kratzin, die Gleichstellungsbeauftragte der Hamburger Uni, hat ihre Empfehlungen mehrmals überarbeitet und an die Diskussion angepasst. Wenn zu Beginn einer akademischen Arbeit darauf hingewiesen werde, dass die männliche Form alle Geschlechter einschließe, sei dies früher akzeptiert worden.

Heute entspreche das nicht mehr den Erwartungen und gesellschaftlichen Diskussionen, sagt sie: »Etwas mehr Umdenken und Kreativität ist schon gefragt.« Um offene Fragen zu klären, hat die Uni eine Kommission mit zwölf Personen eingesetzt, deren Empfehlungen zur »genderinklusiven Sprache« nun veröffentlicht wurden. Favorisiert wird darin die neutrale Formulierung. Wenn die nicht möglich ist, dann der Doppelpunkt.

Bekommen „Studierende“, die beim Gendern nicht mitmachen, schlechtere Noten? Gegner der neuen Sprachpraxis hegen diesen Verdacht schon länger, obwohl die Hochschulen ihn stets bestreiten.

Eine Bemerkung auf der Homepage der Kasseler Uni untermauert den Verdacht aber: »Im Sinne der Lehrfreiheit steht es Lehrenden grundsätzlich frei, die Verwendung geschlechtergerechter Sprache als ein Kriterium bei der Bewertung von Prüfungsleistungen heranzuziehen«, schreibt die Stabsstelle Gleichstellung. Auf Nachfrage heißt es dort, weder über konkrete Fälle noch über Beschwerden sei etwas bekannt.

Die rührigen Kritiker vom Verein Deutsche Sprache (VDS) versuchten 2019, den Beweis für die vermutete Benachteiligung anzutreten: »Mutige Studenten« sollten gegen »rechtswidrige sprachpolizeiliche Genderregeln« klagen, ihre Prozesskosten würden übernommen. Einige hätten sich gemeldet, heißt es vom VDS.

Dennoch sei es zu keinem Verfahren gekommen, da alle Interessenten einen Rückzieher gemacht hätten. Der VDS-Vorsitzende Krämer beklagte in diesem Zusammenhang eine »beängstigende Feigheit«. Als Statistikprofessor an der Technischen Universität Dortmund diskriminiert Krämer allerdings auf seine Weise: »Bachelor- und Masterarbeiten mit Gendersternchen lehne ich ab«, sagt er. »Ich erwarte, dass man die Regeln der deutschen Sprache in akademischen Abhandlungen einhält.«

Aus dem, was für Krämer ein krasser Regelverstoß ist, hat die promovierte Sprachwissenschaftlerin Simone Burel ein Geschäftsmodell gemacht. 2015 gründete sie in Mannheim die Linguistische Unternehmensberatung, nach eigenen Angaben die erste Firma dieser Art in Deutschland.

Ihre Kunden, darunter Banken, Kommunen und Hochschulen, bekommen von Burels Beraterteam Leitfäden und Schulungen. Die Initiative gehe häufig von der Personalabteilung oder der Unternehmenskommunikation aus. Um die neuen Formen in einer Organisation zu etablieren, sei es allerdings »wahnsinnig wichtig, dass das Management dahintersteht«.

Auch wenn viele Dax-Konzerne in ihren Geschäftsberichten am generischen Maskulinum festhalten, hat Burel den Eindruck, »dass sich Unternehmen vermehrt mit ihrer Kultur auseinandersetzen müssen« – die Coronakrise habe diesen Trend noch verstärkt. Kundinnen und potenzielle Arbeitskräfte wollten wissen, ob Firmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnähmen, in Fragen der Ökologie genauso wie beim Thema Diversität.

Für Aufsehen sorgte diese Woche der Audi-Konzern: In einer 13-seitigen Broschüre empfiehlt der Autohersteller seinen Beschäftigten, künftig »gendersensible Sprache« zu verwenden – die »Audianer« würden nun zu »Audianer_innen«. Aus dem Unternehmen heißt es: »Der Gendergap schafft Raum für alle nicht binären Geschlechtsidentitäten.«

Burel überrascht der Audi-Vorstoß nicht. Chefinnen und Chefs verspüren nach ihren Erfahrungen den externen Druck. »Vorstände haben mir gesagt: Also ich selbst halte eigentlich nicht so viel von dieser Gendersprache, aber wir müssen uns jetzt eben damit beschäftigen.«

Ein Unternehmen, in dem die neuen Formen schon länger auf allen Hierarchiestufen propagiert werden, ist der Onlinehändler Otto. Das Hamburger Unternehmen hat sich für den Genderstern entschieden. »Ob Schüler(*)innen, Studierende, Berufseinsteiger(*)innen oder Professionals, wir suchen immer nach neuen Talenten«, heißt es auf der Website.

Mit einem Workshop im April 2019 habe es angefangen, erzählt Linda Gondorf aus dem Otto-Kommunikationsteam. Jetzt werden alle 4900 Beschäftigten darin geschult, auf geschlechtergerechte Sprache zu achten, neutrale Wörter wie »Mitarbeitende« zu verwenden.

Auch in der Abteilung, die den Kundenkontakt hält, läuft die Umstellung. »Wir aus dem Projektteam haben für die Kolleg(*)innen in den Relation-Centern eine komplette Excel-Tabelle erstellt mit Wörtern, bei denen sie nicht ganz sicher sind, wie sie sich am besten gendern oder neutralisieren lassen«, sagt Gondorf. Beim Sprechen markiert sie das Sternchen routiniert durch einen Glottisschlag. »Es hat gedauert, aber irgendwann ist das Gehirn darauf trainiert.« Wer auf Otto.de ein Kundenkonto anlegt, muss sich allerdings weiterhin zwischen der Anrede »Frau« oder »Herr« entscheiden. »Unsere Anmeldemaske ist noch nicht divers«, bedauert Gondorf, doch das werde sich ändern. »Wir sind auf einem guten Weg.«

Zu denen, die den Wandel in der deutschen Wirtschaft vorantreiben wollen, gehört Larissa Pohl. Im September übernahm sie den neu geschaffenen Vorstandsposten für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, ein Ehrenamt. Hauptberuflich ist sie Deutschlandchefin der Agentur Wunderman Thompson.

»Gendergerechte Sprache ist bei uns im Verband ein Riesenthema«, sagt Pohl. In den nächsten Wochen will sie dazu Empfehlungen vorlegen, als Orientierung für die gesamte Werbewirtschaft. Sie möchte darin nicht nur den Diskussionsstand abbilden, sondern auf Veränderungen drängen: »Wir haben die Aufgabe, ein Bewusstsein zu schaffen.«

Was sie manchen in der Wirtschaft damit zumutet, weiß sie aus ihrer Agenturarbeit. »Wir haben Kunden, die eine gendergerechte Sprache verlangen, und wir haben Kunden, die uns sagen, das muss doch jetzt nicht sein.« Auch in ihrer Branche gebe es Kollegen, vorwiegend männliche, »die finden, dass das albern ist«.

Wundern sollte das niemanden. Die Schärfe wird aus der Debatte so schnell nicht verschwinden. Seit einiger Zeit sind es nicht mehr nur die ungewohnten Schriftbilder, die Anstoß erregen. Ein Millionenpublikum vor Fernseher und Radio lernt gerade, wie sich das gesprochene Genderzeichen anhört.

Petra Gerster ist eine der Prominenten, die damit ein Signal setzen. Die Moderatorin der »heute«-Nachrichten im ZDF hat sich entschieden, die kleine Pause manchmal in ihre Texte einzubauen – nicht zur Freude aller Zuschauerinnen und Zuschauer. »Als ich zum ersten Mal das Gendersternchen sprach, bekamen wir danach 50 bis 60 aufgebrachte Anrufe«, sagt die TV-Journalistin. Inzwischen seien die Anrufe weniger geworden – doch einige Zuschauer meldeten sich noch immer.

Für die Empörung zeigt Gerster Verständnis. Sie selbst habe lange nichts davon gehalten, durch neue Wortformen Gerechtigkeit herbeireden zu wollen. »Ich war kein Freund davon«, sagt sie und korrigiert sich lachend, »keine Freundin, meine ich.« Jahrzehntelang habe sie sich für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt. »40 Jahre lang habe ich gedacht, es geht voran. Aber eines Tages merkt man: Das stimmt gar nicht«, sagt Gerster.

Und meint damit unter anderem die sinkende Zahl von Frauen im Bundestag. Zuletzt waren 31,5 Prozent der Positionen weiblich besetzt – ungefähr wie vor zwei Jahrzehnten. »Offenbar führt das ›Mitgemeintsein‹ im generischen Maskulinum der Sprache eben doch nicht zu einer Mitbeteiligung an der Macht«, sagt Gerster.

Zusätzlich habe sie den Einfluss junger Frauen aus ihrem Umfeld gespürt, und eines Tages sei sie über einen Kollegen des »heute journals« verblüfft gewesen: »Da sprach Claus Kleber plötzlich mit Gendergap. Ich dachte: Wenn der das macht, warum ich nicht?«

Wie weit der Sprachwandel im ZDF geht, zeigt ein Brief des Intendanten Thomas Bellut an einen Kritiker: »Wir haben uns darauf verständigt, für die schriftliche Kommunikation ab sofort den Genderstern (Asterisk) zu verwenden, und einen Leitfaden mit entsprechenden Hinweisen verabschiedet.« Für die Art, wie in ZDF-Sendungen gesprochen wird, gebe es zwar »keine Vorgaben der Geschäftsleitung«. Allerdings »wurde empfohlen zu diskutieren, wie eine Ansprache aller Zuschauer(*)innen gelingen kann«.

Ein anderes Flaggschiff des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steuert in die gleiche Richtung. »Geschlechtergerechte Sprache im Deutschlandradio« heißt eine Richtlinie, die 2019 erschien.

Einer der Deutschlandradio-Sender ist Deutschlandfunk Kultur. Friederike Sittler arbeitet dort als Abteilungsleiterin Hintergrund Kultur und Politik. »Wir sind in einer Phase des radikalen gesellschaftlichen Umbruchs«, sagt sie. »Journalisten kommen heute nicht mehr drum herum, sich Gedanken über das Gendern zu machen.«

Trotz einer internen Handreichung entscheide die Redaktion individuell, wie formuliert werde. »Bei uns hören Sie alles«, sagt Sittler. Mal nehme sie den Beitrag einer Kollegin ab, die im generischen Maskulinum formuliert, dann wieder den eines Kollegen, der durchgehend mit Gendergap spricht. Die Grenze verläuft nach ihrer Beobachtung nicht klar zwischen den Geschlechtern, sondern eher zwischen Jüngeren und Älteren. Sittler selbst gendert, sagt aber: »Uns muss klar sein, dass ein Teil der Bevölkerung es nicht nachvollziehen kann, wenn wir so sprechen.«

In vielen Redaktionen wird das Thema Gendern derzeit diskutiert; in den Richtlinien für die Arbeit von Redaktion und Dokumentation – die sich beide selbst gegeben haben – steht seit Januar 2020 die Empfehlung: »Das generische Maskulinum soll nicht mehr der Standard sein.«

Was genau daraus für die Texte folgt, die in den Heften und auf der Website zu lesen sind, wird in der Redaktion lebhaft diskutiert. Noch sind Genderzeichen in Beiträgen „großer“ Zeitungen eine Seltenheit, dafür werden häufiger männliche und weibliche Ausdrücke abwechselnd benutzt, auch neutrale Formulierungen nehmen zu. Im internen Schriftverkehr finden sich dagegen alle üblichen Varianten, vom Binnen-I bis zum Doppelpunkt. Daran hätten Sprachforscher:innen wohl ihre Freude. Die, das mag ja sein. Aber, wo bleiben wir?