Als der junge Kaiser Wilhelm II. am 18. März 1890 das erzwungene Rücktrittsgesuch seines greisen Reichskanzlers Bismarck annahm, trauerten nur wenige Deutsche. Internationale Beobachter waren da ganz anderer Meinung. Hörte man sich nämlich an diesem Tag unter Arbeitern um, wäre wohl das Ergebnis gewesen, dass endlich ein verknöcherter Peitschenschwinger Vergangenheit war. Die Katholiken waren auf den Mann aus besten Gründen ebenfalls gar nicht gut zu sprechen. Und was die Nationalisten betraf, so hatte der Reichskanzler dafür, dass sie jetzt in Tränen ausgebrochen wären, allemal zu wenig Interesse an Kolonien gehabt.

Insofern lässt sich sagen, dass der Rücktritt Otto von Bismarcks (1815–1898) am 18. März 1890 für viele Deutsche keinen Anlass für Trauer bot und nicht wenige ihrer juvenilen Majestät Wilhelm II. sogar dankbar waren.

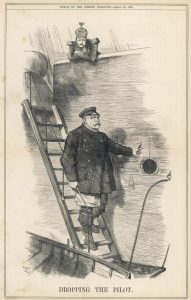

Doch schon hier beginnen die Probleme bei der Einordnung des Mannes, der die Gründung des deutschen Nationalstaates im Jahr 1871 durch eine Reihe von Kriegen vorbereitet hatte. So groß die Erleichterung im Reich war, die Bismarck durch die Sozialistengesetzgebung und den Kulturkampf selbst befeuert hatte: In Europa herrschte Sorge, wie die Deutschen mit ihrer militärischen Macht nun umgehen würden. Das brachte wohl niemand so gut auf den Punkt wie der englische Zeichner John Tenniel.

Der stellte den scheidenden Kanzler im Satiremagazin „Punch“ als Kapitän dar, der sein Schiff verlässt, und überschrieb die Karikatur „Der Lotse geht von Bord“; der letzte Gruß einer Weltmacht, die wusste, dass es in Europa höchstwahrscheinlich keinen Krieg geben würde, solange Bismarck im Amt war. Immerhin hatte der Mann das Spiel der Diplomatie zur absoluten Meisterschaft getrieben – wenn er erklärte, die Deutschen fürchteten „Gott und sonst nichts auf der Welt“, ließ er sofort den Nachsatz folgen: „Und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt.“

Der stellte den scheidenden Kanzler im Satiremagazin „Punch“ als Kapitän dar, der sein Schiff verlässt, und überschrieb die Karikatur „Der Lotse geht von Bord“; der letzte Gruß einer Weltmacht, die wusste, dass es in Europa höchstwahrscheinlich keinen Krieg geben würde, solange Bismarck im Amt war. Immerhin hatte der Mann das Spiel der Diplomatie zur absoluten Meisterschaft getrieben – wenn er erklärte, die Deutschen fürchteten „Gott und sonst nichts auf der Welt“, ließ er sofort den Nachsatz folgen: „Und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt.“

Wahrnehmung der Zeitgenossen

Diese weist in ihrer Zwiespältigkeit vor allem darauf hin, dass es sich bei Bismarck um einen äußerst modernen Staatsmann gehandelt haben muss; zumindest wenn man die Moderne als die Epoche begreift, mit der alles Eindeutige zu seinem Ende gekommen war. Wie schwer das Wirken des Kanzlers zu bewerten ist, zeigt auch sein Verhältnis zu dem Mann, der ihn aus seiner Position drängte: Kaiser Wilhelm II. und sein Kanzler hatten mit Henry Poole einen gemeinsamen Londoner Schneider, sonst einte sie nichts.

Noch kurz vor seinem Abgang hatte Bismarck den Regenten als „Brausekopf“ bezeichnet, der nicht schweigen könne, vor allem Schmeichlern zugänglich sei und Deutschland womöglich in einen Krieg stürzen könnte. Zweifellos lag er mit dieser Einschätzung völlig richtig. Deshalb verblüfft es kaum, dass die Verehrung Otto von Bismarcks unter Konservativen gerade nach der Niederlage von 1918 ein Maß erreichte, das ans Kultische grenzte. Ein Historiker wie Gerhard Ritter beschrieb ihn sogar noch in den 50er-Jahren als Mann, der es verstanden habe, den Deutschen Sicherheit und Freiheit zu schenken, ohne sich von der Meinung der Massen beeinflussen zu lassen.

(Manche) Linke sehen in ihm bis heute den Kriegstreiber und Unterdrücker mit Pickelhaube, dem der Frieden nur ein Mittel dafür war, die Macht des Reiches zu sichern. Sowohl haben beide Seiten recht wie auch beide Seiten unrecht: Otto von Bismarck nämlich vereinte in seiner Person so viele Widersprüche, wie es kaum je ein anderer Konservativer tat.

Worauf sich bei Lektüre seiner Schriften und Reden alle einigen könnten, ist, dass es sich bei ihm um einen großen Stilisten handelte. Das beweist nicht nur das Zitat mit der Gottesfurcht – doch sind es vor allem solche Worte, die einem schmerzlich bewusst machen, welche rhetorischen Möglichkeiten der deutschen Politik durch die Verbrechen nach 1933 abhandengekommen sind. Schon deshalb: Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wieder haben) wird Bismarck bleiben.