Eine Sensation für das Museum auf dem Gelände der Heidelberger Psychiatrie: Über 200 Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken von (Bild) Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) sind von nun an Teil der Sammlung Prinzhorn.

Eine Sensation für das Museum auf dem Gelände der Heidelberger Psychiatrie: Über 200 Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken von (Bild) Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) sind von nun an Teil der Sammlung Prinzhorn.

Hinzu kommt das Lohse-Wächtler-Archiv mit zahlreichen privaten Briefen, Dokumenten und Fotos.

Die Sammlung Prinzhorn wird somit zu einer wichtigen Forschungsstelle der zwischen neuer Sachlichkeit und Expressionismus zu verortenden Malerin.

Die Übernahme des Nachlasses konnte zur Hälfte mit einer großzügigen Spende der Schaller-Nikolich Stiftung finanziert werden. Die andere Hälfte des Nachlasses erhält das Museum vorerst als Leihgabe.

Das Museum bewahrt eine der größten Sammlungen ihrer Werke und ein umfangreiches Archiv ihrer privaten Dokumente

„Dass – so Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn – wir dieses Oeuvre für unsere Sammlung sichern konnten, stellt für uns einen Meilenstein dar. Das Werk Elfriede Lohse-Wächtlers ist in vielerlei Hinsicht eine wichtige Ergänzung unserer Sammlung. Lohse-Wächtler ist eine herausragende Zeichnerin und Malerin der Weimarer Republik aus dem Umkreis der Dresdener Künstler Otto Dix, Fritz Griebel und Conrad Felixmüller, die in den letzten Jahrzehnten zunehmend Beachtung gefunden hat. Außerdem wird sie oft als psychiatrieerfahrene Künstlerin ihrer Zeit und Opfer des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms gewürdigt. Aber vor allem sind es ihre in der Psychiatrie entstandenen Zeichnungen, in denen sie einfühlsam ihre Mitpatientinnen porträtiert und in genreartigen Szenen den Alltag dokumentiert, die von großem Interesse für uns sind.“

„Dass – so Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn – wir dieses Oeuvre für unsere Sammlung sichern konnten, stellt für uns einen Meilenstein dar. Das Werk Elfriede Lohse-Wächtlers ist in vielerlei Hinsicht eine wichtige Ergänzung unserer Sammlung. Lohse-Wächtler ist eine herausragende Zeichnerin und Malerin der Weimarer Republik aus dem Umkreis der Dresdener Künstler Otto Dix, Fritz Griebel und Conrad Felixmüller, die in den letzten Jahrzehnten zunehmend Beachtung gefunden hat. Außerdem wird sie oft als psychiatrieerfahrene Künstlerin ihrer Zeit und Opfer des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms gewürdigt. Aber vor allem sind es ihre in der Psychiatrie entstandenen Zeichnungen, in denen sie einfühlsam ihre Mitpatientinnen porträtiert und in genreartigen Szenen den Alltag dokumentiert, die von großem Interesse für uns sind.“

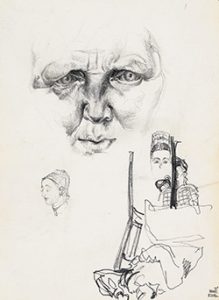

Unter den Werken befinden sich frühe Druckgrafiken im Stil des Jugendstils und des Expressionismus, einige Aquarelle und vor allem späte Zeichnungen, die während ihrer Klinikaufenthalte entstanden sind. Die größte Werkgruppe entstand in der Landesanstalt Arnsdorf bei Dresden. Diese Arbeiten setzen sich durch ihren fragmentarischen Charakter vom Rest des Oeuvres ab. Oft sind mehrere Studien auf einem Blatt zusammengefügt. Und so scheinen die Werke auch die Unruhe des Anstaltsalltags zu dokumentieren. Stilistisch führen sie die veristische Gestaltungsweise der 20er Jahre fort. In erschütternd realistischer Weise halten sie resignierte, leidende und verzweifelte Gesichter und Körper von Mitpatientinnen fest. Dass Elfriede Lohse-Wächtler mit ihren Werken über die Situation ihrer Leidensgenossen reflektierte, zeigen Titel wie „Menschen die noch hätten leben können“.

Unter den Werken befinden sich frühe Druckgrafiken im Stil des Jugendstils und des Expressionismus, einige Aquarelle und vor allem späte Zeichnungen, die während ihrer Klinikaufenthalte entstanden sind. Die größte Werkgruppe entstand in der Landesanstalt Arnsdorf bei Dresden. Diese Arbeiten setzen sich durch ihren fragmentarischen Charakter vom Rest des Oeuvres ab. Oft sind mehrere Studien auf einem Blatt zusammengefügt. Und so scheinen die Werke auch die Unruhe des Anstaltsalltags zu dokumentieren. Stilistisch führen sie die veristische Gestaltungsweise der 20er Jahre fort. In erschütternd realistischer Weise halten sie resignierte, leidende und verzweifelte Gesichter und Körper von Mitpatientinnen fest. Dass Elfriede Lohse-Wächtler mit ihren Werken über die Situation ihrer Leidensgenossen reflektierte, zeigen Titel wie „Menschen die noch hätten leben können“.

Elfriede Lohse-Wächtler Ausstellung für 2022/23 geplant

Im November sind die Werke in Heidelberg angekommen. Nun müssen sie gesichtet, inventarisiert und fachgerecht gelagert werden. Einen ersten Einblick in den Nachlass kann die Öffentlichkeit dann in der für 2022/23 geplanten Ausstellung über Elfriede Lohse-Wächtler erhalten. Sobald das Museum wieder öffnen kann, wird zudem immer wieder eine andere Zeichnung von Lohse-Wächtler in der Dauerausstellung zu sehen sein. Das Museumsteam dankt der Schaller-Nikolich Stiftung, ohne deren Spende die Übernahme des Nachlasses nicht möglich gewesen wäre, und Marianne und Rolf Rosowski, die dem Museum die andere Hälfte des Nachlasses als Leihgabe zur Verfügung stellen. Für das Museum gilt es nun, einen Sponsor für die zweite Hälfte dieses ungewöhnlichen Konvoluts zu finden.

Über Elfriede Lohse-Wächtler

Elfriede Lohse-Wächtler schlug früh einen unkonventionellen Lebensweg ein: In einer Zeit, als Frauen der Zugang zur Akademie noch verwehrt war, entschied sie sich Künstlerin zu werden. Mit 16 Jahren verließ sie im Streit mit dem Vater ihr Elternhaus und besuchte von 1915 bis 1918 die Königliche Kunstgewerbeschule Dresden, belegte aber von 1916 bis 1919 auch Mal- und Zeichenkurse an der Dresdener Kunstakademie. Sie fand Anschluss an die Dresdner Sezession Gruppe 1919 und Aufnahme in den Freundeskreis um Otto Dix, Otto Griebel und Conrad Felixmüller. Mit Batiken, Postkarten- und Illustrationsarbeiten erwarb sie sich ihren Lebensunterhalt. 1921 heiratete sie den Maler und Opernsänger Kurt Lohse, mit dem sie 1922 nach Görlitz und 1925 nach Hamburg ging. Doch die Ehe war von Streit und Betrug geprägt, 1926 trennte Lohe sich von ihr. 1929 erlitt Lohse-Wächtler einen Nervenzusammenbruch und wurde in die Hamburger Staatskrankenanstalt Friedrichsberg eingewiesen. Danach zeigte sie erfolgreich eine Gruppe von „Friedrichsberger Köpfen“, Porträts von Mitpatientinnen und Pflegerinnen, in einem Hamburger „Kunstsalon“. In der Folgezeit entstanden viele Bilder aus dem Hamburger Halbweltmilieu und erstaunlich schonungslose Selbstporträts, die auch ausgestellt, aber kaum verkauft wurden. 1931 zwang sie finanzielle Not zurück nach Dresden zu den Eltern, wo es erneut zu Konflikten mit dem Vater kam. 1932 führten psychische Probleme zu ihrer Aufnahme in die Landesanstalt Arnsdorf bei Dresden. 1935 ließ sich ihr Mann scheiden, kurz darauf wurde sie zwangssterilisiert. 1940 ermordeten nationalsozialistische Ärzte Lohse-Wächtler in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein.

1994 wurde in Hamburg der Förderverein Elfriede Lohse-Wächtler e.V. gegründet, um der Malerin wieder einen Namen, ein Gesicht und eine Stimme in der Kunstgeschichte Deutschlands zu geben.

Der Nachlass von Elfriede Lohse-Wächtler wurde von 1988 bis 2020 von Marianne und Rolf Rosowski verwaltet, die für ihre Bemühungen um die Bewahrung des geistig-kulturellen Erbes Elfriede Lohse-Wächtlers 2016 den Verdienstorden des Freistaates Sachsen erhielten.

Bilder:

Elfriede Lohse-Wächtler, Fotografie, 1928, Inv.Nr. 8600/F0001 (2020) c Sammlung Prinzhorn, Universitätsklinikum Heidelberg

Elfriede Lohse-Wächtler, verschatteter Frauenkopf, um 1933, Bleistift auf Papier, Inv.Nr. 8600/197 (2020) © Sammlung Prinzhorn, Universitätsklinikum Heidelberg

Elfriede Lohse-Wächtler, ohne Titel [Skizze Frauenköpfe, Skizzen Köpfe], undatiert, Bleistift auf Karton, Inv. Nr. 8600/04.0051 (2020) © Sammlung Prinzhorn, Universitätsklinikum Heidelberg