Die Schule von Rhein-Athen: Joseph von Kellers Kupferstich dokumentiert das im Zweiten Weltkrieg mit der Bonner Universitätsaula verbrannte Wandgemälde „Die Philosophie“ von Jakob Götzenberger.

Kaum ein gutes Haar ließ Arthur Schopenhauer an der akademischen Philosophie seiner Zeit. Zwar erhalte Philosophie als Lehrfach an der Universität eine „öffentliche Existenz“; das ermögliche es manchem „jungen und fähigen Kopf“, mit ihr Bekanntschaft zu schließen, so konzediert er in den „Parerga und Paralipomena“.

Aber diesen Vorteil überwiege der Nachteil, dass staatlich angestellte „Kathederphilosophen“, statt „freie Wahrheitsforschung“ zu betreiben, „im Auftrage der Regierung“ handelten.

Und das bedeutete für Schopenhauer letztlich: im Einklang mit der Landesreligion.

Solche Staatsfrömmigkeit kann heute der akademisch institutionalisierten Philosophie wohl nicht ohne weiteres vorwerfen. Die libertas philosophandi ist als Freiheit von Forschung und Lehre längst zur selbstverständlichen Geschäftsgrundlage des Wissenschaftsbetriebs im Ganzen geworden. Der antiakademische Affekt, der gleichwohl – und allem Anschein nach jederzeit – gegenüber der Universitätsphilosophie aktivierbar ist, sucht sich darum andere Angriffspunkte. Er findet sie beispielsweise in deren angeblicher oder tatsächlicher Unverständlichkeit oder Lebensweltfremdheit oder auch Wissenschaftsgläubigkeit.

Der Philosophy Slam gehört heute dazu

Schopenhauers – nennen wir das mal einfach so – unfrommer Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Philosophie hat nicht aufgehört, eine Profession zu sein und von Professoren gelehrt zu werden. Und sie wird zudem als Gewerbe betrieben, sie lässt sich zu Markte tragen, sei es in Gestalt von sogenannten Publikumszeitschriften oder von populärphilosophischen Büchern, deren Spektrum von angebotener Lebenshilfe bis zum ideengeschichtlich-biographischen Bildungsprogramm reicht. Auch die im Zeichen der Eventkultur um sich greifenden Inszenierungen von Denk-Festivals (einschließlich des obligaten „Philosophy Slam“) gehören zu diesem Phänomen.

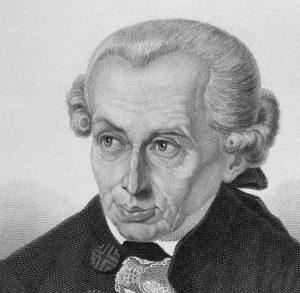

Die Pedanterie laufe auf „grüblerische Peinlichkeit und unnütze Genauigkeit (Mikrologie) in Formalien“ hinaus; die Galanterie, die um den Beifall des Publikums buhle, bringe eine „affektierte Popularität“ hervor, welche die Wissenschaft als „Spielwerk und Tändelei“ erscheinen lasse. Sie setze zu sehr darauf, „sich dem Leser gewogen zu machen und ihn daher auch nicht einmal durch ein schweres Wort zu beleidigen“. Der weltfremde und blutleere Gelehrte hier – der nach Effekten haschende Causeur dort. Neben der „affektierten“ Popularität kennt Kant indes noch eine „wahre“ Popularität, die auf Gründlichkeit nicht verzichte, ohne in Pedanterie zu verfallen.

Knapp – und missverständlich – formuliert, lautet Immanuel Kants Devise: Keine Exoterik ohne Esoterik. Oder in des Denkers Worten: „Keine Herablassung zu Volksbegriffen“ ohne vorherige „Erhebung zu den Prinzipien der reinen Vernunft“. Wer es anders wolle, wer bei der Klärung der Grundgedanken schon auf die Welt und das Publikum schiele, der bringe – wie Kant 1785 in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ gänzlich ungalant über die Populärphilosophie seiner Zeit schrieb – „einen ekelhaften Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Prinzipien zum Vorschein, daran sich schale Köpfe laben, weil es doch gar etwas Brauchbares fürs alltägliche Geschwätz ist“.

Knapp – und missverständlich – formuliert, lautet Immanuel Kants Devise: Keine Exoterik ohne Esoterik. Oder in des Denkers Worten: „Keine Herablassung zu Volksbegriffen“ ohne vorherige „Erhebung zu den Prinzipien der reinen Vernunft“. Wer es anders wolle, wer bei der Klärung der Grundgedanken schon auf die Welt und das Publikum schiele, der bringe – wie Kant 1785 in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ gänzlich ungalant über die Populärphilosophie seiner Zeit schrieb – „einen ekelhaften Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Prinzipien zum Vorschein, daran sich schale Köpfe laben, weil es doch gar etwas Brauchbares fürs alltägliche Geschwätz ist“.

Das bedenklich paternalistisch klingende Vokabular Kants („Erhebung“ – „Herablassung“) einmal beiseitegelassen, könnte man meinen, am Problembestand habe sich unterdessen nicht allzu viel verändert. Die Problembeschreibung zumindest, die sich in einem kürzlich erschienenen schmalen Büchlein findet, das Daniel-Pascal Zorn über „Philosophie zwischen Pop und Akademie“ (Verlag Vittorio Klostermann) geschrieben hat, ist derjenigen Kants nicht ganz unähnlich.

Zorns Kritik gilt der „Populärphilosophie“ unserer Tage, die sich beim Publikum anbiedere, aber auch der akademischen Philosophie, die sich – verkürzt gesagt – zu sehr auf sich kapriziere. Die beiden Parteien, die von ferne durchaus an die der Galanten und Pedanten erinnern, konturieren sich quasi als Idealtypen im Lichte der Wahrnehmung durch ihre jeweilige Gegenspielerin.

Das Dilemma radikaler Autoritätsskepsis

Auf beiden Seiten registriert der Kritiker eine unphilosophische Tendenz: Autoritätshörigkeit. Wenn die Tendenz durchschlage, werde den einen das Publikum samt dessen Verständnishorizont zur letzten Autorität, verhielten die anderen sich der (fach)philosophischen Tradition oder allgemeinen wissenschaftlichen Standards gegenüber unkritisch. Als Maßstab der Kritik dient Zorn, was ihm als eigentlich philosophische Tugend gilt: Radikalität; und zwar die Radikalität, jede Behauptung für rechtfertigungspflichtig zu erachten, nichts fraglos vorauszusetzen – nicht einmal die Radikalität des Infragestellens selbst.

Letzteres bringt intrikate Verwicklungen mit sich: Wie schafft ein Philosoph es, radikale Autoritätsskepsis zu lehren, ohne dabei selbst – ungerechtfertigt – Autorität zu beanspruchen? Das Setting ist indes nicht ohne intellektuellen Charme. Es läuft darauf hinaus zu sagen: Was akademische Philosophie und Populärphilosophie im günstigen Fall gemeinsam haben, ist, Philosophie zu sein. Und das, noch einmal, soll heißen: radikale Kritik aller – scheinbaren – Selbstverständlichkeiten und ungeprüften Voraussetzungen.

Obschon am Ende eine auf Harmonie bedachte Vision steht, in der die Gegenspieler oder Mitspieler werden könnten, fällt Zorns Kritik an der Populärphilosophie ausführlicher und auch schärfer aus. Deren Radikalitätsdefizit scheint größer zu sein. In Bahnhofskioskzeitschriften und Fernsehplaudereien buhle sie um Aufmerksamkeit; sie verspreche, die Menschheitsfragen ließen sich ohne große Anstrengung erörtern, bediene ein Sinnbedürfnis, das als vermeintlich anthropologische Konstante gedankenlos zugrundegelegt werde. Wie Hofnarren, die den König provozieren durften, solange sie ihn unterhielten, dürften die Populärphilosophen „das Publikum herausfordern, solange sie es nicht überfordern“.

Die Orakel wollen nicht eingängig sein

So berechtigt diese Kritik auchimme ein mag: Sie nimmt nicht alle Gestalten „populärer“, marktgängiger, außer- oder antiakademischer Philosophie in den Blick, die für die geistige Situation der Gegenwart typisch sind. Nicht alle, die es auf Publikumswirksamkeit abgesehen haben, versprechen Anstrengungslosigkeit oder Verständlichkeit, einige stoßen auch mit Schwerverständlichem, Orakelhaftem, Mirakulösem auf Resonanz – und scheren aus einer aufklärerischen oder auch nur bildungsbürgerlichen Tradition aus. Als Überbleibsel ebendieser Tradition dürfen aber gerade diejenigen angesehen werden, die Zorn als Beispiele für heutige Populärphilosophen nennt.

Man könnte ja, um jene andere, nachaufklärerische Art außerakademischer Publikumswirksamkeit zu charakterisieren, von „Pop-Philosophie“ sprechen. Zorns Essay handelt, anders als sein Untertitel erwarten lässt, nicht eigentlich von „Pop“, nur von besagter Populärphilosophie. Pop-Philosophie wäre in Abhebung von der Populärphilosophie aber auch als deren zeitgemäße, der „Pop-Moderne“ entsprechende Variante zu begreifen.

Einen Wink in dieser Sache kann man sich womöglich von Gilles Deleuze geben lassen, der Anfang der siebziger Jahre der Pop-Philosophie zu einem ersten namentlichen Auftritt verholfen zu haben scheint. Zumindest hat er, in bewegten Tagen, den Ausdruck beiläufig verwendet – in der Wortgestalt „pop’philosophie“ und gemünzt auf den „Anti-Ödipus“. Das 1972 publizierte Buch, das er mit dem Psychoanalytiker Félix Guattari verfasst hat, versuchte die Morgendämmerung einer Zeit herbeizuschreiben, in der das Wünschen wieder helfen sollte. Der Text des enthemmt mäandrierenden Werkes werde, so hoffte Deleuze, eine neue und „direkte“ Art der Lektüre ermöglichen, eine Lektüre der „Intensitäten“, bei der es „nichts zu erklären, nichts zu verstehen, nichts zu interpretieren“ gebe.

Ein ganzes Buch aus Andeutungen

Aus diesen Andeutungen hat Laurent de Sutter ein ganzes Büchlein gemacht, das – unlängst erschienen – die Frage beantworten will: „Qu’est-ce que la pop’philosophie?“ (Presses Universitaires de France). Sutters stilvoll paradoxale Gedankengänge helfen bei der Bestimmung eines heute – diagnostisch – brauchbaren Begriffs von Pop-Philosophie nur beschränkt weiter, laufen sie doch auf die magere Antwort zu, Pop-Philosophie bedeute eigentlich „gar nichts“, sie verhelfe nur dazu, das Glück des „Nicht-Sinns“ („non-sens“), der Suspension von der Disziplin der Begriffsarbeit, zu genießen.

Zur weiteren Konturierung des Phänomens Pop-Philosophie mag, als Kontrastfolie, Kants Idee „wahrer“ Popularität dienen. Was Kant vorschwebte, wäre in einer differenzbewussten Überbrückung von „Vernunftbegriffen“ und „Volksbegriffen“ zu realisieren. Pop-Philosophie hingegen überspielt die Differenz von „Erhebung“ und „Herablassung“ oder simuliert deren Aufhebung – ungefähr so wie die Pop-Art und auch manche Popmusik die Differenz von E und U verschwinden zu lassen scheinen. Wichtiger noch ist: Es geht auch in der Pop-Philosophie, wie in der Pop-Musik, mehr um Schwingungen und Stimmungen, weniger um Begriffe und Argumente.

Das illustriert nicht schlecht noch immer ein Buch, das einst ehrfürchtig als „Theorie-Bibel der Globalisierungskritik“ etikettiert wurde: „Empire“ von Antonio Negri und Michael Hardt. Was diese Bibel bietet, ist eine Mixtur aus Fantasy-Mythos, politischer Prophetie und einem hochprozentigen Theorieverschnitt aus Spinoza und Marx, Nietzsche und Foucault sowie – Deleuze und Guattari.

Kennen wir das nicht von Tolkien?

Erzählt wird von einem Kampf zwischen den Mächten des Lebens und des Todes. Die Schlichtheit des Mythos wird insofern gemildert, dass nicht Mächte verschiedenen Ursprungs miteinander ringen. In den Großbegriffen der Tradition formuliert, von denen das Buch überquillt: Kein Dualismus, sondern ein Monismus, eine materialistische Ontologie der Immanenz und Kontingenz, wird in hochspekulativer Manier, aber politischer Absicht ausgebreitet: Die „schöpferische Bewegung der Menge“ muss sich eines Parasiten namens „Empire“ erwehren. Das Imperium – das biopolitisch-ökonomische Regime der Globalisierung – zehrt als negative Ordnungsmacht von der „absolut positiven Kraft“ jener „multitude“, der potentiell alle Menschen zugehören.

Wenn neue Globalisierungskritiker und alte Kapitalismustheoretiker von diesem analytisch wenig brauchbaren Buch wie von einem Magneten angezogen wurden und werden, dann vielleicht auch deshalb, weil es etwas verspricht, was sonst nur noch in Fantasy-Romanen und -Filmen zum Ereignis wird: der Ring der bösen Mächte, eingeschmolzen in der Glut der „absolut positiven“ Lebenskräfte. Die cineastische Parallelaktion der Tolkien-Trilogie kam ungefähr zur gleichen Zeit auf den Markt; auch Hardt und Negri haben, ihr Motiv fort- und fortschreibend, eine Trilogie produziert.

Ein anderes Beispiel verkörperter Pop-Philosophie hat weniger Ähnlichkeit mit einem massenwirksamen Propheten und mehr mit einer Sphinx oder einem Orakel. Im Rechts-links-Spektrum ist es eher auf der Hardt und Negri gegenüberliegenden Seite zu lokalisieren: Peter Sloterdijk. Seine weitschweifigen Theoriemontage-Romane, unter ihnen selbstredend auch eine Trilogie („Blasen“, „Globen“, „Schäume“), können als Zeugnisse einer „Hippie-Mythologie“ gelesen werden, wie Karl Heinz Bohrer einst trefflich pointiert hat. Es ist auch seine mediale Durchlässigkeit für Zeitströmungen und deren Unterströmungen, die Sloterdijk zum Paradebeispiel einer eigenen Spielart der Pop-Philosophie qualifiziert.

Ein anderes Beispiel verkörperter Pop-Philosophie hat weniger Ähnlichkeit mit einem massenwirksamen Propheten und mehr mit einer Sphinx oder einem Orakel. Im Rechts-links-Spektrum ist es eher auf der Hardt und Negri gegenüberliegenden Seite zu lokalisieren: Peter Sloterdijk. Seine weitschweifigen Theoriemontage-Romane, unter ihnen selbstredend auch eine Trilogie („Blasen“, „Globen“, „Schäume“), können als Zeugnisse einer „Hippie-Mythologie“ gelesen werden, wie Karl Heinz Bohrer einst trefflich pointiert hat. Es ist auch seine mediale Durchlässigkeit für Zeitströmungen und deren Unterströmungen, die Sloterdijk zum Paradebeispiel einer eigenen Spielart der Pop-Philosophie qualifiziert.

Sloterdijks Fahrzeug ist die Metapher

Er halte es für das Zentrum seiner Arbeit, bekundete Sloterdijk einmal, sich „für Verdächtigungen zur Verfügung zu stellen“. Der Denker auf der Bühne registriert die Oszillationen massenmedialer Erregungsgemeinschaften und gibt sie, assoziativ verdichtet und vieldeutig, wieder. Die seherische Gebärde weiträumiger Geschichtsdeutung wirkt dabei zwar wie eine geborgte – zitierte – Geste, aber man kann nicht sicher sein, dass der Pop-Philosoph sie nicht doch gelegentlich ernst meint. Sein literarisches Fortbewegungsmittel ist die Metapher, genauer: die Verkettung von Metaphern. Ein Sprachbild zieht das andere nach sich, ohne dass ein Erkenntniszuwachs zu verzeichnen wäre.

Mögen Populärphilosophen zu Kants Zeiten sich – immerhin – im Räsonieren ergangen haben, so wäre die Tätigkeit des Pop-Philosophen vornehmlich als eine des „Resonierens“ zu charakterisieren, sit venia verbo, eine Tätigkeit des Mitgehens und Mitschwingens. Als Resonanz-Geber ist der Pop-Philosoph nicht nur ein Medienmensch, sondern selbst ein Massenmedium. Die Grenzen zwischen mehr oder weniger philosophischem (oft aber psychologischem) Pop und politischem Populismus können verfließen; das haben nicht erst die genüsslich provokativen Ein- und Auslassungen Sloterdijks zum Thema Sozialstaat und Steuererhebung gezeigt.

Apropos „verfließen“: Kant spießte, wie zitiert, den „Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Prinzipien“ auf. Heutige Pop-Philosophie kennt ein entsprechendes Stilmittel, ein in der gesamten Pop-Moderne, insbesondere in der Popmusik, gängiges Verfahren;

Apropos „verfließen“: Kant spießte, wie zitiert, den „Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Prinzipien“ auf. Heutige Pop-Philosophie kennt ein entsprechendes Stilmittel, ein in der gesamten Pop-Moderne, insbesondere in der Popmusik, gängiges Verfahren;

es heißt: Mashup – das die Erstellung von neuen Inhalten durch die Kombination von bereits bestehenden Inhalten beschreibt. Der Begriff kommt aus dem Englischen und kann mit „Vermischung“ in die deutsche Sprache übersetzt werden.