Bis vor einer Milliarde Jahren gab es Leben erst in der Form von Prokaryoten (Einzeller wie Bakterien). Da deren Erbgut in der Zelle verstreut ist, kommt es kaum zu Innovation. Es gibt nur Zellteilung, und jede Zelle ist ein Teil ihrer Vorgängerin. Damit gibt es keine Individuen. Da es das Individuum nicht gibt, gibt es auch den Tod nicht – obwohl Prokaryoten Lebewesen sind.

Bis vor einer Milliarde Jahren gab es Leben erst in der Form von Prokaryoten (Einzeller wie Bakterien). Da deren Erbgut in der Zelle verstreut ist, kommt es kaum zu Innovation. Es gibt nur Zellteilung, und jede Zelle ist ein Teil ihrer Vorgängerin. Damit gibt es keine Individuen. Da es das Individuum nicht gibt, gibt es auch den Tod nicht – obwohl Prokaryoten Lebewesen sind.

Individuen treten erst mit der eukaryotischen Zelle ins Universum. Diese ist mit konzentriertem Erbgut ausgestattet, das, gekreuzt mit anderem Erbgut, zu nie da gewesenen neuen Zellen, also Individuen, führt. Diese werden in der ökologischen Nische dem Konkurrenzkampf ausgesetzt, die besser angepassten überleben und geben die gewonnene Fitness ihrem Nachwuchs weiter. Von der warmen Ofenbank aus beurteilt ist das brutal – doch Individualität ist nun mal mit Risiko verbunden.

„Im Anfang war das Wort“ – Und: Innovation

Die Kreuzung konzentrierten Genmaterials von Eukaryoten ist der Anfang aller Sexualität. Mit der Sexualität tritt das Individuum auf – aber auch der Tod. Durch die Sexualität erhält die Evolution einen ungeheuren Innovationsschub. Je kürzer die Generationenfolge einer Spezies, desto höher die Innovationsrate – doch zugleich: desto labiler die Baupläne. Das genetisch fixierte Lebensalter der Menschen repräsentiert ein Optimum zwischen Erstarrung und Reorganisationschaos und hat sich über zwei, drei Millionen Jahre herausgebildet.

Schimpansen werden nur etwa halb so alt wie Menschen, und Grosseltern gibt es weder bei ihnen noch bei andern Tieren. Das Aufwachsen des Menschen dauert lang und ist aufwendig – eine grosse Investition, die einer längeren Amortisationsdauer bedarf. Zusätzlich fördert akkumulierte Weisheit, die im Ältestenrat der Sippe oder mit der Grossmutter der Familie zur Verfügung steht, das Überleben der Spezies.

Menschen sind sich des eigenen Endes bewusst, seit sie ein Bewusstsein haben. Da es ihnen ein ewiges Rätsel blieb, brachten sie es mit Ausserirdischem in Verbindung, woraus sich gigantische Rituale und tiefgreifende Bekenntnisse ableiteten, die in der Gegenwart prominent nachklingen. Für Heutige muss der Tod kein Rätsel mehr sein. Sie verstehen sich als Nutzniesser, weil ihnen die Vorfahren Platz machten, und als Opfer, weil sie dereinst selber Platz machen müssen.

Unumgängliche Spielregeln – Es gibt kein anderes Spiel

Das Unikat Mensch wächst heran, bildet sich, entwickelt seine Anlagen, integriert sich in die Gesellschaft, baut seine Überzeugungen und Beziehungen auf. Wenn ein Leben, wenn dieses Leben wirklich Leben sein soll, so ist es ein andauerndes Streben und Bemühen und Einstecken und Geniessen – und nun soll man eines Tages einfach aufhören damit. Was sagen Menschen dazu, die ihr Ende nah vor Augen haben?

Als ich meine Mutter kurz vor ihrem Tod mit 89 Jahren fragte: „Nun, wie war’s?“, da verzog sich ihr Mund zu einem spitzbübischen Lächeln: „Ich habe ja gelebt“, und nach einer Pause: „Dass ich weiterlebe, weiss ich – in euch.“ Werner Weber, berühmter Feuilletonchef und danach Professor für Literaturkritik, sagte wenige Monate vor seinem Tod mit 86: „Mir wird nichts mangeln, ich bin in Gottes Gnade aufgehoben.“ Und, Dürrenmatt in einem Interview: „Der Tod ist kein Problem – möglicherweise aber das Sterben.“

Sein Vater hingegen, ein gelernter Theologe, fürchtete sich höllisch vor dem Tod. Und Goethe schrieb: „Wenn ich an meinen Tod denke, darf ich, kann ich nicht denken, welche Organisation da zerstört wird.“ Fundamental Epikur um 300 v. Chr.: „Solang wir da sind, ist der Tod nicht da, und wenn er da ist, sind wir nicht mehr da.“

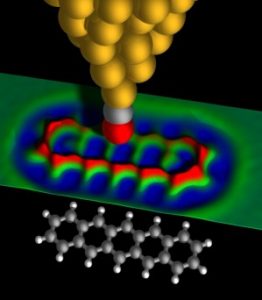

Die Idee, als Persönlichkeit zu verschwinden, widerspricht allen Erhaltungsgesetzen, auf die sich nicht nur die Physik, sondern auch der Alltagsverstand verlässt. Doch gibt es zwei Klassen von Erscheinungen, die den Gesetzen der Physik gehorchen und dennoch spurlos verschwinden können: Informationen und Prozesse.

Wird beispielsweise mit Kreide „Die Post ist da“ auf die Wandtafel geschrieben und mit dem Schwamm ausgewischt, so ist die Wandtafel zwar noch da, ebenso die Kreide, wenn auch als nasser Staub – aber die Information ist weg. Wäre „Die Post ist da“ statt geschrieben gesprochen worden, wären aus dem Sprechprozess erst Schallwellen, aus diesen Wärme geworden und diese verschwunden. Wer akzeptiert, dass sein Denken ein Prozess ist und seine Seele Informationsprozess und -speicher, dem macht deren Verschwinden logisch keine Mühe.

Warum dann all das Aufheben?

Diese Logik kann die Verlustempfindung, „Meine Aufbauarbeit zur Persönlichkeit ist doch nicht für die Katz“, nicht überstimmen. Der eigene Tod ist unter normalen Umständen radikal unwillkommen.

Ohne psychische oder physische Mühsal nicht sterben zu wollen, ist kein Charakterfehler, sondern entspringt der Natur von allem Leben, das von den ersten Zellen an durch fundamentales Streben nach mehr Leben gekennzeichnet ist. Manch ein Gemüt kann die Erwartung eines Lebens nach dem Tod nicht unterdrücken – analog der Logik des Physikers, der, angesprochen auf das Hufeisen über dem Hauseingang, erklärte, es wirke, auch wenn man nicht daran glaube.

Ohne psychische oder physische Mühsal nicht sterben zu wollen, ist kein Charakterfehler, sondern entspringt der Natur von allem Leben, das von den ersten Zellen an durch fundamentales Streben nach mehr Leben gekennzeichnet ist. Manch ein Gemüt kann die Erwartung eines Lebens nach dem Tod nicht unterdrücken – analog der Logik des Physikers, der, angesprochen auf das Hufeisen über dem Hauseingang, erklärte, es wirke, auch wenn man nicht daran glaube.

Gläubige erwarten von ihrer Religion nicht nur Antworten auf die Frage nach der Herkunft allen Lebens, sondern auch darauf, was nach dem Ableben geschehe. Im Alten Testament steht noch „Aus Staub bist du, zum Staub kehrst du zurück“ (Mose 1, 3), und Buddha weigerte sich, überhaupt darüber zu reden. Erst nachfolgende Priestergenerationen brachten Ideen wie Reinkarnation oder Auferstehung.

Da sie die Seelenkräfte der Gläubigen zum Gutsein nicht überschätzten, verbanden sie ihre Ideen mit dem Paradies als Anreiz zum Gutsein und spiegelbildlich mit der Hölle als Strafe für alles Böse in ihrem Leben. Doch waren die Folgen nicht nur gesteigerte Disziplin der Gläubigen, sondern unvermeidlich auch Furcht vor dem Tod. (Von einer ganz anderen Furcht wird hier nicht gesprochen: von der Furcht vor Leiden und Leid, das das Sterben verursacht.)

Das Entscheidende: Leben vor dem Tod

Kant erkannte, dass Glück kein Ziel sein kann, sondern nur positives Wirken und Arbeit an sich selber: „Nur die Würdigkeit, glücklich zu sein, ist das, was der Mensch erringen kann.“ Tatsächlich stellt sich Glück bei lebensfreundlichem Gelingen ein. Woher weiss man, dass man glücklich ist? Hormonausschüttungen versetzen einen in die entsprechende Stimmung – vom kleinsten Erfolg beim Jäten im Garten bis zum grossen Bestehen des Lebens.

Fürs Gelingen gibt es gute Aussichten dann, wenn die eigenen Anlagen ausgebildet und ausgelebt werden; wenn zugleich alle Sinne geweckt und gute Beziehungen zu andern Mitgliedern der Spezies aufgebaut werden. Äussere Ziele sind nur die Trainingsanlässe für das stete Bemühen, der zu werden, der man sein könnte: eine selbstbestimmte, sich selbst willkommene Persönlichkeit – und daraus Wohlwollen und Nächstenliebe.

Sich auf den Tod vorzubereiten, heisst nicht, schwere Gedanken zu wälzen, sich reuig zu irgendetwas zu bekehren oder «Kyrie eleison» zu flehen – sondern jeden bewusst gelebten Tag seines Lebens am guten Selbst zu arbeiten. Beim Anblick grandioser Grabmäler muß gedacht werden dürfen: Hätte der eine oder andere mehr an sich gearbeitet, käme er jetzt mit weniger Marmor aus. Oft wird kokett von Demut gesäuselt – doch die einzig wahrhafte grosse Demut liegt in der Anerkennung der eigenen Bedingtheit und Endlichkeit; und die einzig relevante Vorbereitung auf den Tod besteht darin, sich dem Leben zu stellen – auch wenn Freiraum und Kraft mehr oder weniger schnell zu schwinden beginnen.

Für Marten ist der Friedhof der richtige Ort: Friedhöfe sind ruhig, gut ausgeschildert und bieten ausreichend Schatten. Schon als Kind hat er die Befürchtung, nicht in diese Welt zu passen – und als sich die Möglichkeit auf ein Dasein frei von Unwägbarkeiten bietet, greift er zu: Er wird Beerdigungstrompeter auf dem Nordfriedhof in München und spielt den Toten das letzte Lied. Als Marten die Bankkarte seines soeben zu Grabe getragenen Klassenkameraden Wilhelm findet, beginnt eine groteske Irrfahrt. Ohne eigenes Zutun wird er in einen Strudel merkwürdiger Ereignisse gezogen und lernt all das kennen, wovon er sich Zeit seines Lebens so mühsam ferngehalten hat: andere Menschen, Geld, Abenteuer, die Liebe.