Tausende NS-Verbrecher flohen nach dem Zweiten Weltkrieg über die sogenannte Rattenlinie vor allem nach Südamerika – mit Hilfe des Vatikans. Am 2. März wurden jetzt die (bislang geheimen) Archive von Pius XII. geöffnet. Wie viel wusste der Papst darüber – Und was werden die nun für Wissenschaftler und Theologen geöffneten Archive davon preisgeben?

Tausende NS-Verbrecher flohen nach dem Zweiten Weltkrieg über die sogenannte Rattenlinie vor allem nach Südamerika – mit Hilfe des Vatikans. Am 2. März wurden jetzt die (bislang geheimen) Archive von Pius XII. geöffnet. Wie viel wusste der Papst darüber – Und was werden die nun für Wissenschaftler und Theologen geöffneten Archive davon preisgeben?

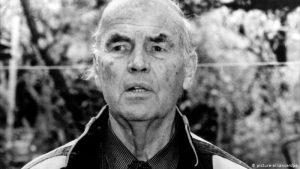

Der Österreicher Franz Stangl ist einer von Tausenden NS-Kriegsverbrechern und -Kollaborateuren, dem mit kirchlicher Hilfe die Flucht gelingt. Über die sogenannte Rattenlinie: von Innsbruck über die Alpen nach Meran oder Bozen in Südtirol, dann nach Rom und von da in die italienische Hafenstadt Genua. Stangl wählt den Umweg über Syrien, die meisten Nationalsozialisten fliehen mit dem Schiff direkt nach Südamerika, vor allem nach Argentinien – das „Kap der letzten Hoffnung“ für die Nationalsozialisten, wie es der Autor und Holocaust-Überlebende Simon Wiesenthal ausdrückte.

Nach seiner Festnahme in Brasilien 1967 wird Franz Stangl in die Bundesrepublik ausgeliefert und in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt. Er stirbt am 28. Juni 1971 im Gefängnis an Herzversagen

Kein ausgetüftelter Plan, eher spontane Zusammenarbeit

„Die Rattenlinie war kein durchstrukturiertes System, sondern bestand aus vielen einzelnen Komponenten“, sagt der Historiker Daniel Stahl vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Es war eher eine spontane Kooperation verschiedener Institutionen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach etabliert hat.“ Da ist zunächst die Flucht über die Alpen nach Italien, Schlupfloch für 90 Prozent der NS-Täter.

Dann die erste Zwischenstation Südtirol: Im Kloster des Deutschen Ordens in Meran, im Kapuzinerkloster bei Brixen oder im Franziskanerkloster bei Bozen – weshalb die Rattenlinie auch Klosterroute genannt wird – verstecken sich die Kriegsverbrecher oft über mehrere Jahre, sammeln Geld für die Flucht nach Übersee. Dort kommt es manchmal auch zu der absurden Situation, dass Täter direkt neben Opfern des Nationalsozialismus untergebracht sind: Juden, die nach Palästina wollen.

Und von da geht es weiter nach Rom. Liegt ein Schreiben der katholischen Kirche über die Identität vor, ist der Reisepass durch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK), das bis 1951 circa 120.000 Papiere ausstellt, nur noch Formsache. „Es geht ja immer wieder die Geschichte um, dass es schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs einen klar durchdachten und ausgetüftelten Plan gab, was die Flucht der Nationalsozialisten anging. Doch das ist falsch. Auch ein Franz Stangl irrte erst einmal durch Rom, ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte“, erklärt Stahl. Viel läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dabei fällt aber oft der Name von Alois Hudal, der sich später erinnert, viele der Verfolgten seien „ganz schuldlos“ gewesen, darum habe er sie „mit falschen Ausweispapieren ihren Peinigern entrissen“.

Derselbe österreichische Bischof und Helfer also, der sich während des Dritten Reiches klar als Nazi-Sympathisant positionierte. Was wäre passiert, hätte die katholische Kirche nicht ihre schützende Hand über viele NS-Kriegsverbrecher gehalten? „Für Stangl und die anderen wäre es auf jeden Fall viel schwieriger geworden zu fliehen“, ist sich Historiker Daniel Stahl sicher.

Lange Liste von NS-Kriegsverbrechern, die über die Rattenlinie fliehen

Und so entwickelt sich die Rattenlinie mit dem weiteren Zwischenstopp Genua zu einem Fluchtweg, den später sogar der US-Geheimdienst nutzt, um so Spione in die Sowjetunion zu schleusen. Die Liste der Massenmörder, die sich vor allem nach Argentinien (das am 27.März 1945 als letzter Staat weltweit Deutschland den Krieg erklärt hatte) absetzen, ist lang:

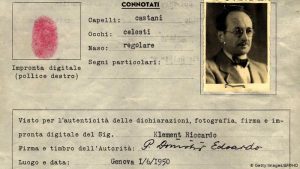

Adolf Eichmann

Adolf Eichmann, Organisator des Holocaust flieht als Riccardo Klement aus Bozen 1950 nach Argentinien und holt später seine Familie nach. Aus Dank über die Fluchthilfe des Vatikans tritt der Protestant Eichmann sogar in die katholische Kirche ein.

Er arbeitet zeitweise als Elektriker im LKW-Werk von Daimler-Benz. 1960 wird er in einer spektakulären Aktion vom israelischen Geheimdienst Mossad entführt, in Israel vor Gericht gestellt und in der Nacht vom 31.Mai auf den 1. Juni 1962 hingerichtet.

Josef Mengele

Der sadistische KZ-Arzt von Auschwitz flieht 1949 nach Südtirol, wo ihm Helfer einen neuen Pass verschaffen. Die neue Identität: Helmut Gregor, 38 Jahre, katholisch, Mechaniker. Geboren im Südtiroler Weinort Tramin, womit Mengele die wichtigste Bedingung für eine Ausreise erfüllt: Als Südtiroler gilt er als Volksdeutscher, als Staatenloser, und hat damit Anspruch auf einen Reisepass des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Mengele bleibt bis zu seinem Tod unbehelligt in Südamerika, lebt in Argentinien, Paraguay und Brasilien. Am 7.Februar 1979 erleidet er beim Baden im brasilianischen Badeort Bertioga einen Schlaganfall und ertrinkt.

Klaus Barbie

Deckname Adler: Der Bundesnachrichtendienst rekrutierte Klaus Barbie 1966 in Bolivien für ein Jahr als Informant

Der als „Schlächter von Lyon“ bekannte ehemalige Gestapo-Chef der französischen Stadt setzt sich als Klaus Altmann aus Rumänien nach Südamerika ab. Barbie erhält mit Hilfe des CIA 1951 ein Visum für Bolivien und bekommt auch weiterhin Aufträge vom US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst und vom Bundesnachrichtendienst BND. Seit 1970 ist sein Aufenthaltsort der Öffentlichkeit bekannt. 1983 liefert Bolivien ihn nach Frankreich aus, wo er zu lebenslanger Haft verurteilt wird und in Haft am 25. September 1991 an Krebs stirbt.

Erich Priebke

In einem ersten Prozess in Rom 1996 wurde Erich Priebke zunächst freigesprochen, weltweite Proteste waren die Folge

Der SS-Hauptmann, der 1944 mitverantwortlich für das Massaker an 335 Geiseln in den Ardeatinischen Höhlen in der Nähe von Rom ist, flieht als Otto Pape aus Lettland nach Bariloche in Argentinien. Die argentinischen Behörden liefern ihn 1995 nach Rom aus, wo er drei Jahre später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird und am 11. Oktober 2013 im Hausarrest stirbt.

Walther Rauff

Rauff war der Erfinder der Gaswagen-Tötungsmaschinen, bei denen die Abgase ins Wageninnere geleitet wurden. Laut Haftbefehl hat er mindestens 97.000 Morde begangen. 1949 entkommt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern über die Rattenlinie zunächst nach Quito, Ecuador und zieht dann nach Chile. Der Auslieferungsantrag der Bundesrepublik wird 1963 abgelehnt, da die Rauff zur Last gelegten Verbrechen nach chilenischem Recht verjährt waren. Rauff stirbt am 14.Mai 1984 im chilenischen Las Condes als wohlhabender Konservenfabrikant an einem Herzinfarkt.

Was wusste Papst Pius XII. von der Rattenlinie?

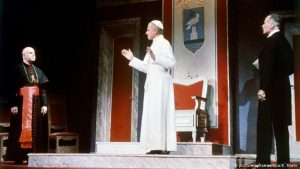

So viel Historiker schon über die Rattenlinie zusammengetragen haben, eine Frage ist bis heute, 70 Jahre später also, nicht eindeutig beantwortet: Wie viel wusste Pius XII. davon? Der Italiener Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, der Papst am 2.März 1939 wurde, kurz bevor der Zweite Weltkrieg begann, und Pontifex bis zu seinem Tod am 9.Oktober 1958 blieb.

Hubert Wolf will das herausfinden. Der Kirchenhistoriker ist am 29. Februar nach Rom geflogen und wird sich nun mit Dutzenden anderen Kollegen aus aller Welt vier Monate lang durch die vatikanischen Archive wühlen. Denn der Kirchenstaat hat am 2.März alle Akten aus Pius‘ Amtszeit zugänglich gemacht. „Es ist eine riesige Möglichkeit, viele offene Fragen zu dieser Zeit zu beantworten und eine große Herausforderung. Denn wir reden hier von 300.000, 400.000 archivarischen Einheiten mit jeweils 1.000 Blatt“, sagt der Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster:

Für Wolf ist eine solche Herkulesaufgabe nichts Neues. Er hat schon die Archive zur Inquisition und Indexkongregation durchforstet. „Gegen 400 Jahre Buchzensur sind die 20 Jahre von Pius doch überschaubar“, erklärt der Kirchenhistoriker. Dazu gehöre auch, drei Wochen absolut gar nichts Wichtiges zu finden, um dann auf einmal auf eine Schachtel zu stoßen, die eine echte Goldgrube sei.

Kirchenhistoriker Wolf hofft auf Antworten zu vielen Fragen

Hubert Wolf mahnt trotzdem zur Geduld. Ein seriöses Gesamturteil über die Archive brauche schon einige Jahre. Doch einige Antworten auf die Fragen zur Rattenlinie erhofft er sich schon, vor allem, wie die interne Kommunikation in der Kurie ablief: „Gab der Papst direkte Anweisungen oder blieb es bei allgemeinen Andeutungen, zum Beispiel, dass wir den Menschen helfen müssen, die ohne Papiere dastehen. Oder gibt es tatsächlich Hinweise, dass der Papst, angeregt durch den CIA, sagt: ‚Wenn wir national zuverlässige Leute in die lateinamerikanischen Länder schicken könnten, wäre das gut, weil dort die Kommunisten am Werk sind, die den ganzen Kontinent umstürzen werden, siehe Kuba‘.“

Dass Pius XII. Angst vor dem Kommunismus hatte, ist bekannt, darauf beriefen sich auch die kirchlichen Helfershelfer der Rattenlinie: Egal, welche Rolle die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges auch spielten, sie hatten den Kommunismus bekämpft und sollten deshalb vor politischer Verfolgung geschützt werden. Der Kommunismus galt schließlich als größte Bedrohung für die katholische Kirche.

„Es kann herauskommen, dass der Papst von der konkreten Hilfe nichts wusste und dass einige Menschen dies schonungslos ausgenutzt haben. Oder Pius wusste alles und drückte die Augen zu“, nennt Kirchenhistoriker Wolf die zwei Möglichkeiten, die seine Recherche in den Archiven ergeben könnte, die alles entscheidende Frage sei daher: „Wurde der Papst also manipuliert oder wusste er wirklich von solchen Leuten wie Mengele? Das wäre dann aber tatsächlich eine ganz neue Dimension!“