Die Stimmungslage im deutschen Frühling, Jahrzehnte nach dem Mauerfall, Tage vor der Wahl, hat viele Verursacher. (Wahlmonitor unten!)

Die Stimmungslage im deutschen Frühling, Jahrzehnte nach dem Mauerfall, Tage vor der Wahl, hat viele Verursacher. (Wahlmonitor unten!)

Es sind die Jobverlagerer, die ihre eigene Haut retten, die Regierungen in sowohl Brüssel als aber auch in Berlin, welchen es an handwerklicher Sorgfalt beim Formulieren vieler Gesetzestexte gebrach, auch die Krisenverschärfer, in deren Augen – was Wunder – Deutschland bereits Schauplatz einer gewaltigen Gerechtigkeitskatastrophe geworden ist, das Opfer der kapitalistischen Entzivilisierung …

Angst geht um

Angst haben jedenfalls längst nicht mehr nur der Arbeiter, nicht nur der Arbeitslose, und der Sozialhilfeempfänger, sondern inzwischen auch der Mittelstand, das alte und das neue Bürgertum, der Spezialisierte ebenso wie der Talentierte, von der vorauseilenden Resignation von Uniabsolventen und anderer „Mit-Spieler“ ganz zu schweigen. Wenn Menschen Angst haben, ist es ganz sinnlos, darüber zu spekulieren, ob ihre Angst berechtigt wäre. Oder nicht. Sie ist eine soziale Tatsache, weswegen die schneidigen Verhaltensappelle der versammelten Deutschlandexperten, »Weg von!«, »Hin zu!«, »Da müssen wir durch!«, auch so hohl klingen. Und sind!

Angst haben jedenfalls längst nicht mehr nur der Arbeiter, nicht nur der Arbeitslose, und der Sozialhilfeempfänger, sondern inzwischen auch der Mittelstand, das alte und das neue Bürgertum, der Spezialisierte ebenso wie der Talentierte, von der vorauseilenden Resignation von Uniabsolventen und anderer „Mit-Spieler“ ganz zu schweigen. Wenn Menschen Angst haben, ist es ganz sinnlos, darüber zu spekulieren, ob ihre Angst berechtigt wäre. Oder nicht. Sie ist eine soziale Tatsache, weswegen die schneidigen Verhaltensappelle der versammelten Deutschlandexperten, »Weg von!«, »Hin zu!«, »Da müssen wir durch!«, auch so hohl klingen. Und sind!

Rot durch Schwarz mal gelb = braun ?

Was wollen, was sollten solche Richtungsangaben bedeuten? Es gibt ja gar kein erkennbares Ziel in diesem Umbauprozess. Dass alles wieder so schön sozialwarm wie früher werden würde, mag wohl keiner glauben, auch verspricht – außer Gauland – niemand, nicht Merkel und wer sonst noch – mehr Vollbeschäftigung und Wachstumsraten von fünf, sechs Prozent. Beinahe zwei Jahrzehnte lang hätte Zeit gewesen sein können, sich über das Zusammenleben in Deutschland zu verständigen, und das meint auch über das Wozu von Veränderungen, sofern sie überhaupt noch politischer Einflussnahme unterliegen: Wovor genau wollen wir uns schützen, welche Einflüsse von außen sind willkommen? Stattdessen ist inzwischen jede Bewegung im Gemeinwesen fragwürdig geworden, ätzender Missmut macht sich breit, flankiert von – braunen – Verfälschungen.

Ökonomie auf Sinnsuche

Nicht nur Ossis meinen und weinen, der Mauerfall wäre seinerzeit mit der »Großen Lüge« beantwortet worden, alles könne immer so weitergehen. Aber schon wenige Jahre später war doch bereits abzusehen, dass die Zeitläufte die gesamte Bundesrepublik zausen würden. Das Einheitsgerede krankte immer an seinem säuerlichen Retro-Ton. Es ventilierte nur Konzepte, die von Demographie und gesellschaftlicher Wirklichkeit längst überholt waren: Nation, mal mit mehr, mal mit weniger Leitkultur, Sozialismus, mal mehr, mal weniger renoviert, Ordoliberalismus für alle, wenn nötig auch ohne Unternehmer und Beitragszahler.

Wir haben – damals – einmal die alte Bundesrepublik »eine Ökonomie auf der Suche nach einem Sinn« genannt. Man könnte rückschauend die DDR als einen Sinn auf der Suche nach einer Ökonomie bezeichnen. Vielleicht muss diese Epoche des Herumsuchens in Erinnerung gerufen werden, um sich die Schwierigkeiten heute vor Augen zu führen. Mit der Einheit wurde nämlich nichts »gefunden«. Und ebenso wenig kann man die Frage nach dem inneren Zusammenhalt einer Nation durch einen Verweis auf normalisierte Außenbeziehungen beantworten. Der postklassische Nationalstaat, der einen Teil seiner Souveränität aus freien Stücken Bündnissen und Organisationen überträgt, hegt kein ewiges Deutschtum, eines, an dem auch noch eine politische Idee klebte, die immer schon alle geteilt hätten. Auf einfache nationale Interessen können sich die Deutschen nicht berufen, wie sie sich bei den Nachbarn so bequem aus glorifizierenden Selbstbildern, Verdrängungen oder Lebenslügen speisen. Und auch die anderen müssen schließlich die Fliehkräfte in ihren Gesellschaften zähmen.

Normative Leitlinien

Nach zig Jahren deutscher Uneinheit und wenige Tage vor der €uropawahl zeichnet sich ab, dass Gemeinsamkeit nicht der feste Grund ist, sondern etwas zu Erfindendes – in der Debatte, nach welchem Grundgesetz-Paragraphen die neuen Länder beitreten konnten, war das schon einmal angeklungen. Inzwischen läßt sich unter den Verängstigten kaum noch Übereinstimmung finden, welche normativen Leitlinien für das gesellschaftliche Zusammenleben unstrittig sein sollen – im Rahmen von Freiheitlichkeit, Rechtstaatlichkeit und parlamentarischer Demokratie, die in Deutschland nun wirklich nicht strittig sind, auch wenn einige nach jeder Landtagswahl gleich wieder Weimar an die Wand malen. Die Virtuosen des Status quo kabbeln sich mit pragmatischen Utopisten, die Apokalyptiker mit den neuen Fortschrittsfanatikern. Nostalgie prallt auf obrigkeitlich verordnete gute Laune. Realistische Alternativen kristallisieren sich dabei vorläufig und auch für die Zeit nach der Wahl nicht heraus – egal, welches Bündnis diesen steinigen Weg gehen zu müssen von den Wählern in die Verantwortung genommen geworden sein wird.

Nicht einmal Unzufriedenheit kann mehr überzeugend zum Ausdruck gebracht werden. Im Lichte welcher Alternative sollte sie auch strahlen?

Krise, die …

Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft steckt einerseits in der Krise, sie ist in ihrem Innersten widersprüchlich, also entzweit, zerrissen, mit sich uneins; zum anderen birgt ihr Uneins-mit-sich-selbst-sein ein Moment der Distanznahme, einen Abstand von sich, in dem sie über sich zu reflektieren und sich selbst zu kritisieren vermag und also zum Bewusstsein ihrer selbst kommt.

Krise und Kritik, daraus besteht unsere tragische Verfassung: Wir nehmen die gesellschaftlichen Verhältnisse als unvollkommen wahr in Hinblick auf ein ihnen innewohnendes Versprechen, dass nämlich ein zu sich selbst gekommenes und insofern absolutes Wissen alles Unvollkommene in sich aufgenommen und in einen Zustand allumfassender Versöhnung überführt haben wird. Nun weiß man allerdings nicht erst seit Hegel, sondern bereits seit der Antike, dass ein solcher Erkenntnisprozess nur dann tragisch heißen darf und dass Selbsterkenntnis entsprechend nur dann tief sein kann, wenn es Opfer gibt: Wahrheit muss das Leben kosten oder – zumindest – ziemlich weh tun. Wer aber soll sich opfern? Lafontaine oder Gysi, die opfern wen oder was auch immer. Sich jedenfalls nicht:

Über die morbide Kraft des Populismus

In Deutschland kehrt die soziale Frage zurück. Massenarbeitslosigkeit, Rentenkürzungen und Gefühle von Deklassierung verändern das Klima. Es scheint nur logisch, dass dies der Linken Auftrieb gibt. Nicht der Linken schlechthin, zu welcher sich auch Sozialdemokraten als liberale Spielarten nach wie vor rechnen, sondern der orthodoxen, der egalitaristischen Linken – jener, die Ernst Nolte die «ewige» genannt und deren Geschichte auf die Jakobiner zurückgeführt ist. Ihr Antrieb ist die Empörung über soziale Ungerechtigkeit, ihr Ideal eine harmonisch integrierte Gesellschaft aus Gleichen, und ihr Heil sucht sie im Dirigismus: Der Staat hat für die Aufhebung spannungsreicher Unterschiede zu sorgen.

Renaissance des Sozialismus?

Das Projekt hat keinen guten Leumund mehr. Zeitweilig schien es, als sei der autoritäre sozialistische Dirigismus zu sehr diskreditiert, als dass er sich je wieder breiterer Anhängerschaft erfreuen könnte. Nach 1989 stand die Linke als ganze, wie unberechtigt auch immer, in kollektiver Haftung für die Übel des endlich zusammengebrochenen Staatssozialismus. Revisionismus war Pflicht. An Tagungen und in Artikelserien fragte man nach linker Identität und den noch tauglichen Beständen: «Whatʻs left?» („Linke Gemeinderatsmehrheit“ oft genug weniger „links“, denn „link“!)

Beinahe 20 Jahre sind seit dieser Selbstprüfung vergangen.

Gerade proklamierte der Jungen Sozialisten Chef Chef Kevin Kühnert Reformpolitik ohne Dogmen:

Er forderte einen modernen, nicht allein auf den Erwerb fixierten Begriff von Arbeit, eine ökologische Marktwirtschaft und einen neuen Internationalismus, dessen kategorischer Imperativ lautete: «für das eigene Land keine Maßnahme zu beschließen und keine Forderung zu erheben, die nicht auch für fünf Milliarden Menschen möglich wäre». Diese Linke waren den Altgenossen und *Innen zu selbstreflexiv, libertär, offen für Zuwanderung und lebte im Wohlstand.

Im Westen jedenfalls

In den neuen Bundesländern trat die PDS das Erbe der dirigistischen Linken an. Versuche, auf dem Terrain der alten Bundesrepublik Fuß zu fassen, scheiterten. Langfristig sah es ganz so aus, als sollten die als postkommunistische Schmuddelkinder attackierten auf den Status einer Regionalpartei herabsinken. Und nun dieser überraschende Auftrieb: Gelingt der PDS jetzt, vereinigt mit der im Westen beheimateten gewerkschaftsnahen «Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG)», dazu personell verstärkt durch Oskar Lafontaine, die Expansion? Laut Umfragen liegt die neue «Linkspartei» in der Gunst des ostdeutschen Publikums klar vorn, ist dort die größte Volkspartei.

Dabei ist unklar, was ein etwaiger Wahlerfolg dieses jüngsten Zweigs vom Stamm der «ewigen Linken» für die Lage des politischen Bewusstseins beweisen würde. Möglich, dass der Postsozialismus sein Stigma in dem Maße verliert, wie die wirtschaftlichen Nöte wachsen. Noch musste das deutsche Gemeinwesen die Probe, sich seine liberale Ordnung eine tiefgreifende und lang anhaltende Depression hindurch zu bewahren, nicht wirklich bestehen.

Im Wahlprogramm der deutschen Linkspartei kommt der Sozialismus gleichwohl nicht vor. Nicht einmal als «demokratischer» wird er beschworen. Genau genommen sucht man alle typischen Vokabeln aus dem alten Arsenal klassenkämpferischer Rhetorik vergebens: Kein Wort von Ausbeutung und Entfremdung, es fehlen «der Arbeiter» und «die Reichen», von «Klassen» ist nur im Blick auf die Schulpolitik die Rede, und auch der Kapitalismus wird nicht erwähnt, also die Systemfrage nicht gestellt, sondern nur die «Übermacht des Kapitals» beklagt. Vielleicht wurde mit Rücksicht auf die WASG Kreide gefressen, denn deren Milieu, das vom linken Gewerkschafter bis zum bürgerlichen kleinen Selbständigen reicht, deckt sich keineswegs mit dem der Linken. Vielleicht aber haben sich die Chancen für eine Renaissance orthodoxer Positionen in Wahrheit um keinen Deut verbessert, und für das Selbstverständnis der Linken gilt unverändert: «Die Idee des Sozialismus kann nur in der schwachen Restfassung eines normativen Ideals und einer Regulierungsidee überleben.» Stärkeres wird man auch im Wahlprogramm der Linkspartei kaum finden.

Das Ideal ist breite öffentliche Daseinsvorsorge in erklärter Opposition wider das «große Kartell der sozialen Kälte», und regulieren will man mit «gerechten Steuern» und einer Erhöhung der Kaufkraft.

Darin steckt mehr Keynes als Marx.

Die Anziehungskraft dieses Programms und die Aussicht, die Linkspartei könnte bei der Europawahl womöglich einen Stimmenanteil im zweistelligen Bereich für sich verbuchen, haben unter Kommentatoren eine Schimpfkanonade ausgelöst. Die Abwehr beschränkt sich keineswegs auf die konservative Presse, sondern schließt – was Wunder – linksliberale Blätter mit ein. Bei der Linkspartei handle es sich – wir zitieren uns, und wörtlich aus der Batterie von Zuweisungen – um ein Bündnis der Gestrigen mit den Vorgestrigen, um Besitzstandswahrer, Realitätsverweigerer, Sozialnostalgiker und Sektierer, um ökonomisch Ahnungslose mit Vollversorgungsmentalität, die glaubten, es könne Manna vom Himmel regnen. Für Oskar Lafontaine, das westliche Zugpferd der Neugründung, hatte man (und wir) seinerseits ein besonderes Verdikt parat: Er sei ein Linkspopulist.

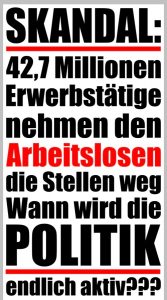

Aber, Lafontaine hat sich das Etikett verdient, zumal durch seinen Ausspruch: «Der Staat ist verpflichtet zu verhindern, dass Familienväter und Frauen arbeitslos werden, weil Fremdarbeiter zu niedrigen Löhnen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen.» Wie er hier die Angst der Bevölkerung vor Arbeitsplatzverlusten auf Zuwanderer umleitet und zugleich den Staat in die paternalistische Pflicht nimmt, ohne die Schwierigkeiten solchen Tuns zu diskutieren, hat widerwärtige-populistisches Format, denn es weckt Ressentiments, schafft Sündenböcke und macht allen Verängstigten illusorische Versprechungen. Zwar war es historisch falsch, Lafontaine wegen seiner Ersetzung der in Deutschland heute bevorzugten Bezeichnung «Gastarbeiter» durch das einst übliche «Fremdarbeiter» sogleich des Gebrauchs rassistischer «Goebbels-Rhetorik» zu zeihen. Aber der Beifall der Neonazis, die sich für eine Enttabuisierung ihres Vokabulars bedankten, zeigt das Schillernde der Wortwahl. Man kann daran gut studieren, wie wenige Akzentverschiebungen es braucht, um einen fatalen Zungenschlag in die politische Diskussion zu bringen. Vom Populären zum Populistischen ist es nur ein kleiner Schritt.

Populismus als Stachel

Den etablierten deutschen Parteien, die mittlerweile sämtlich in der bürgerlichen Mitte fischen, fällt der Hohn über den Gegner am linken Rand um so leichter, als die Linkspartei die individuelle Eigenverantwortung klein schreibt. Deren Vorstellung, man müsse nur die Besserverdienenden schröpfen, dann wäre der Sozialstaat finanzierbar, hat wahrlich etwas Mumienhaftes, und sowohl die in die Jahre gekommenen Spitzenkandidaten wie die Wählerklientel verstärken den Eindruck, das Ganze sei Retro für Rentner. Aber auch der Hohn der Etablierten ist doch auch allzu hochfahrend. Der Linkspopulismus konfrontiert sie mit einem Erklärungsproblem:

Wie soll man sich dazu stellen, wenn es in den Nachrichten heißt, die deutsche Arbeitslosigkeit sei erneut gestiegen, auch fehlten mehr Lehrstellen für Jugendliche als im Vorjahr, und wenn zugleich ein Rekordhoch deutscher Aktien gemeldet wird? Ökonomisch kann man das sicher befriedigend erklären. Moralisch aber bleibt ein Stachel. Solange er Menschen zu Wut reizt, wird die «ewige Linke» nicht verschwinden.

Seitdem sind die Probleme der Welt und die Ansätze zu ihrer Lösung nicht wirklich unkomplizierter geworden, der Modus der öffentlichen Duelle aber schon.

♣ Wir finden hilfreich – und empfehlen (sehr) diesen Monitor zur Europa-Wahl ♣