An manchen Tagen und in einigen Regionen seien die extrem. Nun starten Lobbyisten einen Laufzeitentest. Sollte er Missstände beweisen, könnte das Folgen haben. Für die Post.

An manchen Tagen und in einigen Regionen seien die extrem. Nun starten Lobbyisten einen Laufzeitentest. Sollte er Missstände beweisen, könnte das Folgen haben. Für die Post.

Mehrere Briefe, auf denen ein Vater aus Berlin die Adresse mit der Hand geschrieben hatte, kamen nie bei seiner Tochter in Budenheim bei Mainz an. In Offenbach hätte ein Rezept vom Arzt am Samstag im Briefkasten sein sollen, stattdessen war es erst am Dienstag in der Hauspost. Die Briefsendungen eines Anwaltes aus Freiburg erreichten den Empfänger in Heidelberg erst nach sechs Werktagen – ein Wochenende dazwischen nicht mitgerechnet.

Von der Schließung betroffen sind auch der Geschichtskanal „Backthen“, die Seite „Waste-ED“ mit Beiträgen zu Umweltthemen und „Soapbox“ mit vor allem tagesaktuellen Beiträgen zu politischen Themen.

„Vier Millionen Fans und 2,5 Milliarden Videoaufrufe auf Facebook – weg“. Margarita Simonyan, Chefredakteurin von RT (ehemals Russia Today) und beim staatlichen russischen Medienkonzern Rossija Sewodnja, twitterte die Nachricht am Sonntag nüchtern. Mark Zuckerbergs Unternehmen hat mehrere Seiten dicht gemacht, die aus Berlin gesteuerte Ableger der russischen Regierungs – medien sind. Die Begründung ist offenbar, dass in den Profilen die Verbindungen zum russischen Staat verschleiert werden. Es geht dabei vor allem um den Kanal „In the Now“, der zuletzt rund vier Millionen Fans auf Facebook hatte – deutlich mehr als etwa „Bild“ oder „Spiegel Online“. Videos werden nur für soziale Netzwerke produziert, Facebook ist (war) der wichtigste Kanal.

Alle Kinder lieben Margit Auers Geschichten „Die Schule der magischen Tiere“. Die Kinderbuchautorin und Übersetzerin Margit Auer erhält den „Heidelberger Leander 2019. Am Donnerstag, 14. März um 17.00 Uhr verleiht die Unternehmensgruppe Schmitt & Hahn der Autorin zusammen mit Leander-Initiatorin Gabriele Hoffmann und der Stadtbücherei den Kinder- und Jugendbuchpreis.

„Kinder brauchen dringend einen „Schutzengel“ oder modern gesagt: die Idee der Sicherheit, dass alles, was sie leisten wollen, auch gelingen wird. Margit Auer schenkt ihnen mit ihren Schulklassen-Geschichten dieses Versprechen. Die Kinder ihrer Geschichten finden ein ihnen zugehöriges Schutztier, das ihnen hilft, den Schulalltag, den Umgang mit anderen Menschen und überhaupt ihr Leben zu gestalten. Der grandiose Erfolg ihrer Bücher gibt dieser Autorin Recht.“ (Gabriele Hoffmann)

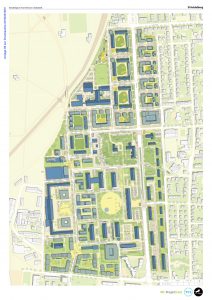

Die städtebaulichen Planungen für die Teilflächen der insgesamt 44 Hektar großen Konversionsfläche Südstadt sind so weit vorangeschritten, dass sie nun in einem Gesamtplan (Bild: ARGE metris architekten Heidelberg) für die Konversionsfläche zusammenfassend dargestellt werden können. Der Gesamtplan gibt einen Orientierungsrahmen für vertiefende und konkretisierende Planungen und ist eine Konkretisierung des 2014 verabschiedeten Masterplans für die Südstadt. Ziel war es, die Entwicklung der unterschiedlichen Teilbereiche – zum Beispiel MTV-Südost, MTV-Nord, Campbell Barracks, Sickingenplatz und MTV-West sowie „DER ANDERE PARK“ – in Bezug zur über 40 Hektar großen Gesamtfläche zu setzen. Die Planungen zu einzelnen und vertiefenden Themenstellungen laufen noch weiter. Der Gesamtplan wird nun in den gemeinderätlichen Gremien ab Mittwoch, 27. Februar 2019 vorgestellt und ist auch Anlass für eine öffentliche Ausstellung, die die bisherige Entwicklung in der Südstadt veranschaulicht sowie einen Ausblick in die Zukunft gibt. Ab dem 11. Mai 2019 werden Bewohner, Nutzer und weitere Akteure im Rahmen der Ausstellung sichtbar werden und ihre Geschichten erzählen. Die Ausstellung läuft voraussichtlich bis zum 6. Juni 2019. (mehr …)

Die städtebaulichen Planungen für die Teilflächen der insgesamt 44 Hektar großen Konversionsfläche Südstadt sind so weit vorangeschritten, dass sie nun in einem Gesamtplan (Bild: ARGE metris architekten Heidelberg) für die Konversionsfläche zusammenfassend dargestellt werden können. Der Gesamtplan gibt einen Orientierungsrahmen für vertiefende und konkretisierende Planungen und ist eine Konkretisierung des 2014 verabschiedeten Masterplans für die Südstadt. Ziel war es, die Entwicklung der unterschiedlichen Teilbereiche – zum Beispiel MTV-Südost, MTV-Nord, Campbell Barracks, Sickingenplatz und MTV-West sowie „DER ANDERE PARK“ – in Bezug zur über 40 Hektar großen Gesamtfläche zu setzen. Die Planungen zu einzelnen und vertiefenden Themenstellungen laufen noch weiter. Der Gesamtplan wird nun in den gemeinderätlichen Gremien ab Mittwoch, 27. Februar 2019 vorgestellt und ist auch Anlass für eine öffentliche Ausstellung, die die bisherige Entwicklung in der Südstadt veranschaulicht sowie einen Ausblick in die Zukunft gibt. Ab dem 11. Mai 2019 werden Bewohner, Nutzer und weitere Akteure im Rahmen der Ausstellung sichtbar werden und ihre Geschichten erzählen. Die Ausstellung läuft voraussichtlich bis zum 6. Juni 2019. (mehr …)

Klaus Modick, Karen Duve, Thomas Meinecke und Margit Auer sind nur einige der Autoren, die vom 15. bis 19. Mai 2019 zu Gast sein werden bei den 25. Heidelberger Literaturtagen im historischen Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz. Karten gibt es ab 2. März im Vorverkauf. Die gute Nachricht im Jubiläumsjahr: Das traditionsreiche Festival und Herzstück der UNESCO-City of Literature ist gerettet. „Wir haben als Stadt Wort gehalten. Das Festival steht auf finanziell solider Basis und kann nun organisatorisch aus dem Interimsmanagement des Kulturamts zurück an die Literaturprofis gehen“, sagte Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner bei der Vorstellung des Programms am 28. Februar im Palais Graimberg.

Klaus Modick, Karen Duve, Thomas Meinecke und Margit Auer sind nur einige der Autoren, die vom 15. bis 19. Mai 2019 zu Gast sein werden bei den 25. Heidelberger Literaturtagen im historischen Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz. Karten gibt es ab 2. März im Vorverkauf. Die gute Nachricht im Jubiläumsjahr: Das traditionsreiche Festival und Herzstück der UNESCO-City of Literature ist gerettet. „Wir haben als Stadt Wort gehalten. Das Festival steht auf finanziell solider Basis und kann nun organisatorisch aus dem Interimsmanagement des Kulturamts zurück an die Literaturprofis gehen“, sagte Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner bei der Vorstellung des Programms am 28. Februar im Palais Graimberg.

Der am 12. September 1906 geborene Dmitri Schostakowitsch wird neben Igor Strawinsky und Sergej Prokofjew als der bedeutendste Komponist Russlands im 20. Jahrhundert angesehen.

Trotz aller Absichten den Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens auf das Klavier zu setzen, legt er den Hauptakzent auf das Komponieren, worin er sich durch die Uraufführung seiner »Ersten Symphonie« im Jahre 1926 bestätigt sah.

Im Sommer 1971 vollendete er die Komposition seiner »15. Symphonie«. Der Pianist Viktor Derevianko ist einer der Interpreten, die das Werk dem Komponistenverband der UdSSR vorstellen. Schostakowitsch war lange Sekretär des Verbands, was sein undurchsichtiges Verhältnis zur Sowjetunion widerspiegelt.

Patente auf Saatgut – das ist der Albtraum deutscher Pflanzenzüchter. Warum? Und was tun sie dagegen?

Im Gewächshaus ist es warm, es riecht nach feuchter Erde, Stefan Streng steht vor Töpfen, aus denen lange grüne Halme, zu Büscheln gebunden, in die Höhe wachsen. Winterweizen, Wintergerste, in der Erde stecken Schilder mit Zahlen, die angeben, um welche Sorte es sich handelt. In ein paar Wochen werden sie miteinander gekreuzt, sagt Streng und greift eine der Ähren, die noch grün sind. Er öffnet sie vorsichtig mit den Fingern und holt zwei winzige grüne Fäden heraus, die Antheren, den männlichen Teil der Blüte. Die werden in eine andere Ähre eingesetzt, die Pflanze befruchtet sich selbst. 2000 Mal werden sie das machen, mit der Pinzette, eine Ähre dauert fünf bis zehn Minuten. „Das ist noch Handarbeit“, sagt Streng.

Schon sein Urgroßvater hat hier, auf dem Aspachhof in Uffenheim in Mittelfranken, Getreide gezüchtet: Pflanzen gekreuzt, die Körner der größten und ertragreichsten im Sommer ausgesät und dann wieder neu kombiniert, so lange, bis er eine Sorte hatte, die besser war als alle anderen. Kreuzung und Selektion, eine uralte Zuchtmethode. Stefan Streng, 50 Jahre alt, Daunenjacke, feste Schuhe, spricht nicht ohne Stolz über seine Arbeit. „Das Spiel mit der Natur, die Kreativität, aber auch die Bodenständigkeit, die man haben muss, das ist das Tolle daran“, sagt er. „Aber man braucht auch Geduld.“

Dabei hat Pflanzenzucht schon lange nichts mehr mit Romantik zu tun, sondern mit Geld, Macht und Patenten.

• • • • •

In den Siebzigerjahren haben Chemiekonzerne die Pflanzenzucht für sich entdeckt. Sie begannen, Saatgut mit den dazu passenden Pestiziden zu verkaufen, im Doppelpack, das eine braucht das andere für gute Resistenz und guten Ertrag. In den Neunzigerjahren fingen sie an, weltweit Unternehmen in der Pflanzenzucht aufzukaufen.

Wie schon sein Urgroßvater züchtet Stefan Streng (rechts) auf dem Aspachhof in Mittelfranken Getreide

Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung. 2050 müssen schätzungsweise knapp zehn Milliarden Menschen satt werden. Wer bestimmt, was wir essen, kann gut verdienen.

In der Branche ging es lange so weiter: Chemie- und Pflanzenzüchter schlossen sich zusammen, Saatgutfirmen fusionierten untereinander. Einen Höhepunkt erreichten diese Konzentrationsprozesse in den vergangenen drei Jahren, als die Größten ihrer Art zusammenkamen: Bayer mit Monsanto aus den USA, Syngenta aus der Schweiz mit dem chinesischen Staatsunternehmen Chemchina, und Dow Chemical mit Dupont aus den USA. BASF übernahm das Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer.

Rechnet man ihre Agrarchemie-Umsätze zusammen, werden diese vier Konzerne um die 70 Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Das ist so viel wie das Gesamtvolumen für Saatgut in Deutschland mal 78. Oxfam schätzt, dass diese vier Firmen Marktanteile von etwa 60 Prozent beim weltweiten Saatgutmarkt und um die 70 Prozent beim Pestizidgeschäft haben. In Ländern wie den USA oder Brasilien dominieren sie bereits Pflanzenzucht und Landwirtschaft, es gibt kaum noch kleine Betriebe, die Saatgut herstellen oder Nutzpflanzen anbauen. 1940 gab es in den Vereinigten Staaten noch sechs Millionen landwirt- schaftliche Betriebe, jetzt sind es 150 000.

In Deutschland ist die Pflanzenzüchtung wie in vielen anderen Ländern Europas noch mittelständisch geprägt. Weitverbreitete Sorten wie Raps, Mais und Zuckerrüben werden zwar nur noch von wenigen großen Firmen erzeugt, ebenso Gemüse; Getreide aber stellen nach wie vor viele kleine und mittelgroße Züchter her. Rund 60 dieser Unternehmen gibt es insgesamt, so der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter, in den vergangenen 20 Jahren sei allerdings jedes vierte verschwunden.

Je stärker die Pflanzenzüchtung sich in eine Disziplin der Biotechnologie verwandelte, desto forschungsintensiver und teurer wurde sie. Um ihre Forschung zu finanzieren, begannen Firmen, neu entwickelte oder veränderte Pflanzen mit Patenten zu schützen. Allein im Zeitraum von 2002 bis 2015 erteilte das Patentamt der USA 18 832 Patente auf Pflanzen. Beim Europäischen Patentamt in München waren es seit 1995 insgesamt 2785 Patente für gentechnisch veränderte und 243 für konventionell gezüchtete Pflanzen. Gut ein Drittel davon erhielten die vier großen Agrochemie-Konzerne. Patente in der Landwirtschaft seien aus dem gleichen Grund unentbehrlich wie in der Informationstechnik oder im Maschinenbau, sagt ein Sprecher von Bayer. „Sie fördern Unternehmergeist, Investitionen und Fortschritt. Patente ebnen den Weg für Innovation.“

„Sie können ein Mittel sein, Wettbewerb zu verhindern und kleinere Spieler aus dem Markt zu drängen“, sagt Matin Qaim, Agrarökonom von der Georg-August-Universität in Göttingen. „In der Saatgutbranche haben sie zur Marktkonzentration beigetragen.“

Wer als konventioneller Pflanzenzüchter erfolgreich sein will, braucht zweierlei: einen Zugang zu möglichst vielen Sorten, um aus ihnen neue und bessere zu machen, und eine Möglichkeit, die eigene Arbeit zu schützen. Damit sie nicht jeder kopieren kann und um sie zu finanzieren. In Deutschland gab es bislang Regeln, die das ermöglicht haben. Kleinere Züchter fürchten, dass sich das nun ändern könnte.

• • • • •

In einer Scheune neben dem Gewächshaus auf dem Aspachhof werfen zwei Frauen Getreideähren in einen blauen Trichter. Die Körner, die unten herausfallen, sortieren sie in Plastikschachteln. „250 000 Ähren schneiden wir im Herbst mit der Hand“, sagt Stefan Streng. Körner herausholen, reinigen, sortieren, das sei die Hauptarbeit bis Weihnachten. Er durchquert den Raum, geht eine Treppe hinauf in ein Büro, wo ein Mann vor einem Computer sitzt und Zahlen in eine Tabelle einträgt. Sie bewerten die Eigenschaften der Pflanzen auf dem Feld, übersetzt in bunte Punkte. Grün heißt gut, Rot fällt durch. Man sieht viele rote Punkte.

Es dauert durchschnittlich zehn bis zwölf Jahre, bis ein Züchter eine neue Sorte auf konventionellem Wege gezüchtet hat, sie zugelassen ist, und er sie vermarkten darf. Bis dahin hat er durchschnittlich ein bis zwei Millionen Euro für sie ausgegeben. Pflanzenzüchtung kostet Zeit und Geld.

1,2 Millionen Euro waren es bei Streng für seine neue Winterweizensorte „Apostel“. Geld verdient er mit den Lizenzgebühren, die die Landwirte ihm zahlen, wenn sie seine Sorte kaufen. „100 Kilogramm Saatgut kosten um die 55 Euro“, sagt er, „davon gehen 12 Euro an mich.“ Wie die meisten konventionellen Züchter hat Stefan Streng seine Sorte nämlich schützen lassen.

Erst hat er sie beim Bundessortenamt in Hannover angemeldet und die Qualität prüfen lassen, das dauert mehrere Jahre. Als sie für zugelassen erklärt war, beantragte er Sortenschutz. Allerdings nicht beim Bundessortenamt, sondern beim Gemeinschaftlichen Sortenamt der EU, weil der Eigentumsanspruch dann in allen Mitgliedsstaaten gilt. Streng sagt: „Wenn ich genug geschütztes Saatgut verkaufe, finanzieren Lizenzgebühren und Nachbaugebühren meine Arbeit.“ Letztere müssen Bauern zahlen, wenn sie ihre mit geschütztem Saatgut gewonnene Ernte wieder aussäen wollen.

Wie Patente schützt der Sortenschutz geistiges Eigentum. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: das Züchterprivileg. Züchter dürfen mit geschützten Sorten arbeiten, eine Art Open-Source-System für Pflanzenforscher. Sie können zwar auch mit patentierten Pflanzen züchten, dürfen sie aber nur für eigene, neue Sorten verwenden, wenn der Patentinhaber ihnen eine Lizenz verkauft.

„Das ist das Hauptproblem an Patenten. Es haben nicht mehr alle gleichberechtigt Zugang zu allen Sorten“, sagt Streng. Wer seine Pflanzen patentieren lässt, kann weiterhin mit dem Saatgut der anderen züchten und von deren Fortschritt profitieren. Die anderen aber nicht mehr von seinem, ohne dafür zu zahlen.

In den USA ist der Sortenschutz weniger strikt. Das hat es den großen Firmen erleichtert, die Kleinen zu verdrängen.

• • • • •

Viele Patente und Patentinhaber in einer Branche führen außerdem zu der Angst, gegen eines zu verstoßen und verklagt zu werden. Gerade kleinere Firmen können sich keine eigenen Patentanwälte leisten, um sich in einem Geflecht von Lizenzen abzusichern. Theo Behrens erlebt gerade, was das heißt.

Er ist der Geschäftsführer einer mittelständischen Pflanzenzuchtfirma im Norden des Landes. Sein Vater, von dem er den Betrieb übernommen hat, beschloss vor zehn Jahren, mit einer patentierten Getreidesorte zu züchten. Welche es ist, will der Sohn, der eigentlich anders heißt, hier geheim halten, um seine Firma nicht zu gefährden.

Sein Vater, der täglich durch seinen Zuchtgarten wanderte, immer auf der Suche nach einer besseren Sorte, nach neuen Kombinationen, habe das Patent als Chance gesehen, sich von den anderen, vor allem den Großen, abzuheben. Die patentierte Eigenschaft in der Pflanze sollte Produkte, die damit hergestellt werden, länger haltbar machen.

Der Vater hoffte auf Erfolg und Geld, sein Sohn hat bislang vor allem Kosten. 1,5 Millionen für die Züchtung, 50 000 Euro für Patentanwälte. „Es hat drei Jahre gedauert, bis ich den Lizenzvertrag ausgehandelt hatte“, sagt er. Nächstes Jahr will er die Sorte auf den Markt bringen, daran denkt er nur mit Bauchschmerzen. Was, wenn sein Produkt in einem Land verkauft wird, in dem eine andere Firma ein ähnliches Patent angemeldet hat? Und ihn verklagt? Haften müsste er, nicht der Patentinhaber.

Dass eine Firma wie seine, 35 Mitarbeiter, fünf Millionen Euro Umsatz im Jahr, so eine Klage überleben würde, ist eher unwahrscheinlich. Aus Angst, dass so etwas passiert, investieren kleinere Firmen erwiesenermaßen weniger Geld in die Entwicklung neuer Techniken in Branchen mit vielen Patenten. Aber wer nicht innovativ bleibt, hat auch verloren.

• • • • •

In den USA sind die Preise für Saatgut dem Landwirtschaftsministerium nach bei Mais in den Jahren von 2001 bis 2009 um 135 Prozent und bei Soja um 108 Prozent gestiegen, bei einer allgemeinen Preissteigerung von 20 Prozent. Diese Märkte dominierte Monsanto.

Für den Landwirt wird Saatgut durch weniger Anbieter und mehr Patente also teurer. Auch in Deutschland: Auf den Saatgutpreis wird zusätzlich zu den Gebühren für den Sortenschutz eine für Patente aufgeschlagen.

Der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zufolge sind in den vergangenen 100 Jahren etwa 75 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Arten verschwunden. Deswegen gehe Saatgut alle etwas an, sagen Umweltschützer und NGOs. Es gibt daher auch Leute, die sich engagieren.

• • • • •

Johannes Kotschi will Saatgut vor Eigentumsrechten jeglicher Art schützen. Deswegen hat er 2017 die Initiative Open Source Seeds in Marburg gegründet. Mit der Plattform will er schaffen, was Entwicklern in den Achtzigern mit Open-Source-Software gelang: ein Produkt, mit und an dem alle arbeiten können.

„Dazu haben wir eine Saatgut-Lizenz entwickelt“, sagt er. Die besagt, dass jeder, der Open-Source-lizenziertes Saatgut nutzt, um damit zu züchten, sich dazu verpflichtet, es nicht mit Sortenschutz oder Patenten zu belegen. Das gilt auch für alle Weiterentwicklungen. Ähnliche Initiativen, sagt er, gebe es schon in den Niederlanden, in den USA und in Indien.

Kotschi, der im Rentenalter noch lange nicht an Ruhestand denkt, stellt sich das als Beginn einer sozialen Bewegung vor. Die großen Konzerne dürften nicht noch größer werden, die Vielfalt von Kulturpflanzen, die Unabhängigkeit von Züchtern und Landwirten müssten erhalten bleiben. Er findet: „Pflanzenzüchtung ist eine Infrastrukturleistung, an der sich Staat und Gesellschaft beteiligen müssen, also auch der Konsument.“ Kotschi denkt zum Beispiel an einen Saatgutpfennig, der auf den Preis aufgeschlagen wird.

Bislang sind drei Öko-Züchter an der Initiative beteiligt, drei Weizensorten, drei Tomatensorten und ein Zuckermais wurden schon lizenziert. „Aber ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Lizenz auch für kleine konventionelle Züchter interessant ist“, sagt Kotschi. Deren Reaktionen sind allerdings verhalten. „Das konterkariert das Finanzierungsmodell der Pflanzenzüchtungsbranche“, sagt Carl-Stephan Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter. Er frage sich: Welcher Anreiz besteht dann noch, viel Zeit und Geld in die Entwicklung neuer Sorten zu investieren?

• • • • •

Christoph Then regte sich zum ersten Mal über Patente auf, als die Krebsmaus kam. Damals, im Frühjahr 1988, studierte er Tiermedizin in München, die gentechnisch veränderte Maus erkrankte schneller als andere Mäuse an Tumoren, das wurde patentiert. „Dass man ein Lebewesen wie eine technische Erfindung behandelt, hat bei mir ethische Ablehnung hervorgerufen“, sagt Then. Ein Tierarzt wurde aus ihm nie, dafür ein Gentechnik- und Patentkritiker.

Er glaubt: Es ist eine politische Frage. Nur mit den nötigen Regulierungen könne verhindert werden, dass Patente zur Monopolisierung missbraucht werden.

2007 gründete Then mit anderen NGOs das Bündnis No Patents on Seeds. Es verfolgt und dokumentiert, welche Patente am Europäischen Patentamt (EPA) in München auf Tiere und Pflanzen vergeben werden, und organisiert Einsprüche und Unterschriftenaktionen gegen solche, die es seiner Meinung nach nicht geben dürfte. „Patente an sich sind nicht das Problem, sondern wie sie vergeben werden“, sagt Then. Nämlich nicht wie ursprünglich gedacht auf bahnbrechende technische Erfindungen, sondern zum Beispiel auch auf Pflanzen, die durch herkömmliche Züchtung oder durch Mutationen entstanden sind, wie sie auch in der Natur vorkommen könnten.

Man nehme den konventionell gezüchteten Brokkoli von Monsanto: Er ist langstielig und lässt sich gut ernten, darauf erteilte das EPA 2013 ein Patent. Aus Unwissenheit einen ebenso langstieligen Brokkoli zu züchten wäre damit ein Patentverstoß. Oft umfassen Patentanmeldungen nicht nur die Pflanze, sondern auch die Produkte, die daraus entstehen. In diesem Falle auch den „abgetrennten Brokkoli-Kopf“, der später im Supermarktregal liegt.

Im November hat das EPA das Brokkoli-Patent zurückgenommen, weil es seine Vergaberichtlinien auf Aufforderung der EU-Kommission und nach einem Beschluss der Regierungen seiner Mitgliedsländer hin geändert hat. Patentiert werden dürfen nun nur noch Pflanzen und Tiere, die durch technische Verfahren wie Gentechnik erzeugt wurden.

„Im Prinzip klingt das gut, aber es sind nach wie vor Patente auf zufällige Mutationen erlaubt“, sagt Then. Außerdem könnten die neuen technischen Züchtungsmöglichkeiten zu vielen weiteren Patenten auf Pflanzen führen. Denn Verfahren mit Genom-Editierung wie etwa CRISPR / Cas sind technisch und damit patentierbar. „Wir haben die Sorge, dass sich diese Patente auch auf Pflanzen erstrecken könnten, die dieselben Eigenschaften haben, aber herkömmlich gezüchtet wurden.“

• • • • •

Die Gretchenfrage sei, sagt Stefan Streng, noch immer im Büro, wie bei den neuen Züchtungsmethoden mit Patenten umgegangen werde. Wie viele andere Pflanzenzüchter will er sie nutzen, weil sie die Züchtung beschleunigen. „Ich verändere eine Pflanze damit nicht anders als mit herkömmlichen Verfahren, aber es geht schneller und gezielter.“

Noch können Pflanzen, die so gezüchtet wurden, in Europa aber nicht oder nur sehr schwer verkauft werden, weil Genom-Editierung laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs als Gentechnik gilt. Und die ist mehr oder weniger tabu. Pflanzenzüchter wollen deshalb, dass die Verfahren nicht wie Gentechnik behandelt werden. Auch Streng. „Wir wollen Fortschritt in die Landwirtschaft bringen.“

Aber wichtig sei, dass alle die Möglichkeit dazu hätten. Bayer, Syngenta und Dow Dupont haben sich schon die Lizenzrechte einzelner Genom-Editierungs-Verfahren gesichert. „Theoretisch sind die Techniken nicht teuer, aber wenn wir keinen Zugang dazu erhalten, bringen sie uns nichts“, sagt Streng.

Noch hätten Züchter wie er einen entscheidenden Vorteil, glaubt er. „Wir sind den Landwirten näher, wir wissen, was sie brauchen.“ Aber wenn die großen künftig nicht mehr nur Saatgut und Chemie anbieten, sondern auch noch viel schneller züchten können, hilft das auch nicht weiter. —

Die rund 780 Wegweisersteine im Heidelberger Stadtwald sind ein einzigartiges Kulturdenkmal. In große Sandsteinblöcke an Weggabelungen sind die Namen der Wege und Richtungshinweise sorgfältig eingemeißelt. Einige der Steine sind über 130 Jahre alt.

Die rund 780 Wegweisersteine im Heidelberger Stadtwald sind ein einzigartiges Kulturdenkmal. In große Sandsteinblöcke an Weggabelungen sind die Namen der Wege und Richtungshinweise sorgfältig eingemeißelt. Einige der Steine sind über 130 Jahre alt.

Bei einer Restaurierungsaktion in den Jahren 2008 bis 2016 haben rund 100 Bürger alle Steine gesäubert und die Schrift mit weißer Farbe nachgezogen – insgesamt 40.776 Buchstaben.

Die Steine werden auch weiterhin nach Bedarf saniert.