Ist da der Teufel am Werk? Papst Franziskus jedenfalls spricht oft vom personifizierten Bösen, zuletzt angesichts der massenhaften (tja, dann)

Ist da der Teufel am Werk? Papst Franziskus jedenfalls spricht oft vom personifizierten Bösen, zuletzt angesichts der massenhaften (tja, dann)

Fälle sexueller Gewalt in der Kirche.

Diese Rede ist anschaulich und naheliegend, aber nicht ganz unproblematisch (Bild: Die Versuchung Christi, Pacher-Altar in St. Wolfgang (1471–1479). Von allen Seiten schreit die Not der Welt uns an: die Not des Krieges und der brutalen Gewalt; die Not der sozialen Ungerechtigkeit, der Armut und des Hungers; die Not der Krankheit, die Not des Zweifels, der Anfechtung und der Enttäuschung. Aber letztlich findet sich auf dem Grund aller dieser Nöte eine Not: die Not des Bösen, des Bösen in der Welt und des Bösen in unseren eigenen Herzen.“ Fünfzig Jahre ist es her, dass der liberale Alttestamentler Herbert Haag (1915–2001) diese Sätze geschrieben hat. Sie stehen am Anfang seiner kleinen, aber wichtigen Schrift

„Abschied vom Teufel. Vom christlichen Umgang mit dem Bösen“.

Ein halbes Jahrhundert nachdem Haag sein Buch herausgebracht hat, stellt sich die Welt nicht grundlegend anders dar. Die Ortsmarken der Kriege und Katastrophen mögen andere sein, doch die Not, das Böse ist nach wie vor allgegenwärtig. Ja, gefühlt kommt einem die jetzige Zeit sogar noch schlimmer vor: Denn ganz allgemein ist eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung zu beobachten. Und die Kirche wird erschüttert durch neue Erkenntnisse über tausendfachen sexuellen Missbrauch durch Geistliche.

Wer sein Gewissen erforscht, muss für sein persönliches Leben allzu oft ebenfalls ernüchternd feststellen: Man will zwar das Gute, zumindest die meisten von uns, und trotzdem geht es allzu oft böse aus. Wir werden – religiös gesprochen – sündig. Einem „normal veranlagten Menschen“ ist das Böse zuwider, er freut sich vielmehr am Guten, hielt Herbert Haag einst fest: „Umso unbegreiflicher ist es, dass wir uns trotzdem zu hässlichem, abscheulichem Verhalten hinreißen lassen: zu einem lieblosen Wort, das jahrelang im Herzen eines Mitmenschen nagen kann, zu einem kaltblütigen, rücksichtslosen Egoismus, einer grässlichen Eifersucht, einer grenzenlosen Untreue. Hinterher fragen wir uns fassungslos: Wie war das möglich?“ Es sei bittere Ur-Erfahrung des Menschen, „dass wir nie vor uns selber sicher sind, nie sicher vor dem Bösen, dessen wir fähig sind“.

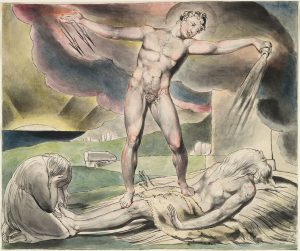

Woher kommt das alles? Angesichts der Not und des Bösen auf breiter Front liegt es durchaus nahe zu fragen (Bild: Satan schüttet die Plagen über Hiob aus (William Blake), ob das Ganze nicht „System“ hat. Gibt es vielleicht ein böses Prinzip, das gezielt vorgeht, mit einem „Programm“, das den größtmöglichen Schaden zum Ziel hat? Und wenn denn die dunkle Seite derart Methode hat, steht dahinter vielleicht sogar ein konkreter Böser, der Böse schlechthin, eine „Person“ also? Herbert Haag formulierte es so: Es „ist nicht verwunderlich, dass uns angesichts der zwingenden Anziehungskraft der Sünde der Gedanke kommen muss, hier könnten unheimliche außerweltliche Mächte ihre Hand im Spiel haben.“

Woher kommt das alles? Angesichts der Not und des Bösen auf breiter Front liegt es durchaus nahe zu fragen (Bild: Satan schüttet die Plagen über Hiob aus (William Blake), ob das Ganze nicht „System“ hat. Gibt es vielleicht ein böses Prinzip, das gezielt vorgeht, mit einem „Programm“, das den größtmöglichen Schaden zum Ziel hat? Und wenn denn die dunkle Seite derart Methode hat, steht dahinter vielleicht sogar ein konkreter Böser, der Böse schlechthin, eine „Person“ also? Herbert Haag formulierte es so: Es „ist nicht verwunderlich, dass uns angesichts der zwingenden Anziehungskraft der Sünde der Gedanke kommen muss, hier könnten unheimliche außerweltliche Mächte ihre Hand im Spiel haben.“

Stress beim Götter-Dienst

Tatsächlich hat das Unbehagen über das Böse die Menschen zu allen Zeiten in diese Richtung denken lassen. Und in Kulturen mit einem stark bevölkerten Götterhimmel konnte man das Phänomen des Bösen vergleichsweise einfach erklären. „Für eine Religion wie die babylonische mit vielen göttlichen Wesen stellen Gut und Böse kein ernsthaftes Problem dar“, schreibt der Exeget Christian Brüning in dem aktuellen Themenheft zur „Neuen Echter Bibel“ über „Die Frage des Bösen“. In einem Kosmos mit vielen Göttern, etwa auch bei den Ägyptern und Griechen, kommen die Wohltaten von den guten Göttern, während die bösen Götter eben für alles Übel in der Welt verantwortlich sind.

Eine solche himmlische Aufgabenteilung „beantwortet“ zwar die Frage nach der Herkunft von Gut und Böse. Man kommt in dem Fall nicht in die Verlegenheit, einen guten Gott angesichts des Leids in der Welt verteidigen zu müssen. Die sogenannte Theodizee-Problematik stellt sich da nicht. Doch dafür tun sich andere Probleme auf. „Wie die Menschen leben auch die Götter nicht in Eintracht miteinander, sondern einer begrenzt und bekämpft den Einfluss des anderen“, erklärt der Benediktiner Christian Brüning. „Für den Menschen kommt es deshalb darauf an, in der Not jeweils den Gott zu Hilfe zu rufen, der die größere Macht hat, oder die Götter gegeneinander auszuspielen.“ Ein solcher Gottesdienst im Plural ist Stress pur: Wehe, man vergisst einen!

Das Judentum ging ohnehin einen anderen Weg. Es vertrat – vielleicht noch nicht in den ältesten Texten, aber doch sehr früh – die Überzeugung, dass es nur einen einzigen Gott gibt. „‚Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe‘ (Dtn 6,4), so lautet das Grunddogma des jüdischen Glaubens bis auf den heutigen Tag“, erinnert Herbert Haag. „Nie konnten sich deshalb die Juden auf den Gedanken einlassen, es könne neben diesem einen, guten Gott noch einen zweiten Gott, einen bösen Gott geben.“

Diese Überzeugung war ein entscheidender, befreiender Schritt bei der Evolution der Religion. Die Menschen mussten seither nicht mehr ständig auf der Hut sein, dass sie ja keinen „Gott“ verärgern und seinen Zorn in Form von Unheil auf sich ziehen. Doch für die Theologie tat sich, wie bereits angedeutet, eine neue Herausforderung auf.

Christian Brüning bringt es in dem neuen, lesenswerten Band „Die Frage des Bösen“ (128 Seiten, Echter Verlag 2018, ISBN 978-3-429-02172-6) so auf den Punkt: „Wenn … nur ein Gott zu verehren ist und es gar nur einen gibt – wer steht dann hinter dem Bösen?“ Dies bezeichnet der Autor zu Recht als die Frage schlechthin für den Monotheismus, also den Ein-Gott-Glauben. „Die Antwort kann nur lauten: Es ist der eine und einzige Gott. Wenn nur ein Gott infrage kommt, muss derselbe – zwangsläufig – für Krankheit und Heilung, für Negatives wie Positives zuständig sein, für Gut und Böse.“

Der Heil – und Unheil – schafft

Es gibt im Alten – Ersten – Testament einen Vers, der diese Schlussfolgerung zugespitzt deutlich macht. „So spricht der Herr: … Ich bin der Herr und sonst niemand; außer mir gibt es keinen Gott … Ich bin der Herr und sonst niemand. Der das Licht formt und das Dunkel erschafft, der das Heil macht und das Unheil erschafft, ich bin der Herr, der all dies macht.“ Diese Worte schrieb der Prophet, der als Deutero-Jesaja bekannt ist und der gegen Ende des Exils in der jüdischen Gemeinde in Babylon wirkte (Jes 45).

Gott erschafft auch das Unheil. Das ist eine Aussage, die sich vielleicht noch mit der Logik des Verstands nachvollziehen lässt. Aber es macht große Mühe, ihr „mit dem Herzen zuzustimmen“, räumt Herbert Haag ein. Auch die jüngste Diskussion um die Versuchungsbitte des Vaterunsers zeigt, wie schwer wir uns mit widersprüchlichen, vielleicht sogar dunklen Aspekten des Gottesbilds tun. Denn es stimmt ja:

Gott will das Heil der Welt (Darum dies Bild: Die Verbannung Luzifers aus dem Himmel, Mihály Zichy, 1887) und aller Menschen. Diese Zusage steht auch in der Bibel durchweg im Vordergrund. Dennoch lässt sich eine gewisse Spannung im Gottesbild nicht kleinreden. Israel war „so überzeugt vom allumfassenden Wirken Jahwes in der Welt, dass es sich nicht scheute, auch die bösen Taten des Menschen irgendwie mit dem Walten Gottes in Verbindung zu bringen … Ja, die frühen israelitischen Theologen hatten keine Bedenken, sogar die eigentliche Anstiftung zur Sünde Gott zuzuschreiben“, erklärt uns Haag.

Gott will das Heil der Welt (Darum dies Bild: Die Verbannung Luzifers aus dem Himmel, Mihály Zichy, 1887) und aller Menschen. Diese Zusage steht auch in der Bibel durchweg im Vordergrund. Dennoch lässt sich eine gewisse Spannung im Gottesbild nicht kleinreden. Israel war „so überzeugt vom allumfassenden Wirken Jahwes in der Welt, dass es sich nicht scheute, auch die bösen Taten des Menschen irgendwie mit dem Walten Gottes in Verbindung zu bringen … Ja, die frühen israelitischen Theologen hatten keine Bedenken, sogar die eigentliche Anstiftung zur Sünde Gott zuzuschreiben“, erklärt uns Haag.

Dabei blieb es aber bekanntlich nicht. Ein späteres religiöses Empfinden „ertrug diese Vorstellung nicht mehr“, so Haag. Beginnend mit dem Buch Hiob, also ab dem fünften oder vierten vorchristlichen Jahrhundert, wird das Böse nicht mehr unmittelbar mit Gott verbunden, „sondern auf ein seiner Macht unterworfenes Wesen“ zurückgeführt, auf den Satan. Gott kann sich seiner bedienen, um den Menschen auf die Probe zu stellen. Haag erklärt dazu jedoch kritisch: „Was ändert es …, ob Gott das Böse selber veranlasst oder ob er sich dafür eines Zwischenwesens bedient?“

Episode Satansglaube

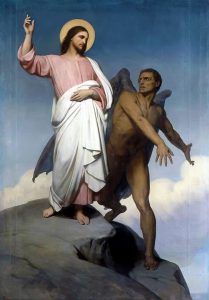

Weil also nun aber diese Sicht auf Dauer auch nicht zufriedenstellen konnte, und es immer mal wieder Christus ist (Bild: Die Versuchung Christi, von Ary Scheffer (* 10. Februar 1795 in Dordrecht, Batavische Republik; † 15. Juni 1858 in Argenteuil, Kaiserreich Frankreich), wurde der Teufel in der Tradition immer mehr zu einer selbstständig handelnden Figur, wieder zu einem mächtigen Gegenspieler Gottes. Der Satan war jetzt einer der bösen Geister, eines der Zwischenwesen, die Gott einst gut geschaffen hatte, die dann aber sündigten und dadurch böse wurden. Gott hat in dieser Vorstellung also einen persönlichen, personalen Widersacher – zwar, was Wunder – keinen gleichrangigen, aber dennoch einen, der eine heftige, verführerische Macht über die Menschen hat, die Gottes Macht anscheinend „austricksen“ kann. Auch das Neue Testament lässt sich ohne diese Dimension nur ungenügend erschließen. So erklärt der Luzerner Neutestamentler und CIG-Autor Robert Vorholt im Band zur „Neuen Echter Bibel“: „Vieles spricht dafür, dass Jesus ebenso mit der Existenz des Teufels und der Dämonen gerechnet hat wie die Menschen, die ihm als seine Jüngerinnen und Jünger nachfolgten.“

Weil also nun aber diese Sicht auf Dauer auch nicht zufriedenstellen konnte, und es immer mal wieder Christus ist (Bild: Die Versuchung Christi, von Ary Scheffer (* 10. Februar 1795 in Dordrecht, Batavische Republik; † 15. Juni 1858 in Argenteuil, Kaiserreich Frankreich), wurde der Teufel in der Tradition immer mehr zu einer selbstständig handelnden Figur, wieder zu einem mächtigen Gegenspieler Gottes. Der Satan war jetzt einer der bösen Geister, eines der Zwischenwesen, die Gott einst gut geschaffen hatte, die dann aber sündigten und dadurch böse wurden. Gott hat in dieser Vorstellung also einen persönlichen, personalen Widersacher – zwar, was Wunder – keinen gleichrangigen, aber dennoch einen, der eine heftige, verführerische Macht über die Menschen hat, die Gottes Macht anscheinend „austricksen“ kann. Auch das Neue Testament lässt sich ohne diese Dimension nur ungenügend erschließen. So erklärt der Luzerner Neutestamentler und CIG-Autor Robert Vorholt im Band zur „Neuen Echter Bibel“: „Vieles spricht dafür, dass Jesus ebenso mit der Existenz des Teufels und der Dämonen gerechnet hat wie die Menschen, die ihm als seine Jüngerinnen und Jünger nachfolgten.“

Der betonte Satans- und Dämonenglaube ist im Judentum freilich „nur eine Episode“ geblieben, führt Herbert Haag aus. Er schreibt, sicher etwas polemisch, da er ja zahlreiche Anfeindungen durch das kirchliche Lehramt erlebt hat: „Umso eifriger hat das Christentum dieses fragwürdige Erbe gehegt und gepflegt. Ja, es hat die Lehre vom Satan zu einem zentralen Thema seiner Verkündigung erhoben und damit weithin die Frohbotschaft vom Gottesreich in eine Drohbotschaft vom Teufel verkehrt.“

Ein „zentrales Thema“ stellt die Rede vom Teufel in der Kirche sicher nicht dar. Zumal nicht mehr nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das den Teufelsglauben stark zurückgedrängt hat, wie auch Herbert Haag einräumt. Doch es ist bemerkenswert, wie oft dann doch noch vom Satan gesprochen wird. Bereits am Anfang jedes Christenlebens kommt er vor, bei der Taufe. Die Eltern und Paten werden gefragt, ob sie dem Satan „und all seinen Werken … und all seinen Verlockungen“ widersagen. Und für den Täufling wird gebetet, dass er vor den „Nachstellungen des Teufels“ bewahrt bleibe. Und immer noch gehört die rituelle Austreibung böser Geister, der sogenannte Große Exorzismus, zum kirchlichen Portfolio.

Unterscheidung der Geister

Auffallend häufig begegnet die Rede vom Teufel in Äußerungen des gegenwärtigen Papstes.

Auffallend häufig begegnet die Rede vom Teufel in Äußerungen des gegenwärtigen Papstes.

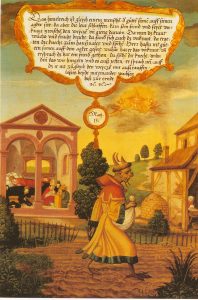

Gerade in seinem jüngsten großen Dokument „Gaudete et exsultate“ über „den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute“ (Bild: Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, Mömpelgarder Altar, um 1540), beschäftigt sich Franziskus I. ausführlich mit dem Bösen, ein ganzes Kapitel lang. „Das Leben des Christen ist ein ständiger Kampf … gegen den Teufel, welcher der Fürst des Bösen ist.“ Man dürfe sich nicht verleiten lassen, „die Wirklichkeit so zu vereinfachen, dass wir sagen, dass alle Fälle, von denen in den Evangelien berichtet wird, von psychischen Krankheiten handeln und dass letztendlich der Teufel nicht existiert oder nicht tätig ist“. Er sei „ein personales Wesen …, das uns bedrängt“. Die Menschen dürften nicht denken, dass der Teufel „ein Mythos, ein Schauspiel, ein Symbol, ein Bild oder eine Idee sei“.

Manchmal wirkt die Redeweise des Papstes noch viel befremdlicher, etwa wenn Franziskus I. die Gläubigen ermahnt, sie sollten, „nicht mit dem Satan reden“, weil dieser eine sehr intelligente, rhetorisch überlegene Person sei. So sagte es der Papst Ende letzten Jahres im Interview mit einem italienischen katholischen Fernsehsender. „Wenn du anfängst, mit Satan zu reden, bist du verloren. Er verdreht dir den Kopf.“ Es sei besser wegzugehen.

Ganz konkret brachte der Papst auch den Missbrauchsskandal mit dem Satan in Verbindung. Es scheine so, dass „in diesen Zeiten“ der „Große Ankläger gegen die Bischöfe losgezogen“ sei. Er wolle „die Sünden aufdecken, damit sie jeder sehen kann, aber vor allem um das Volk mit Skandalen zu schockieren“, sagte der Papst in einer Predigt im kleinen Kreis im Vatikan.

Sicher spielt seine lateinamerikanische Prägung eine Rolle dabei, dass Franziskus I. so oft und so plastisch vom Teufel spricht. Für den Jesuiten Klaus Mertes liegt außerdem noch ein anderer Grund „auf der Hand“. „Es ist die jesuitische Prägung …, die hier durchschlägt, genauer: die Prägung durch die Ignatianischen Exerzitien“. Im Mittelpunkt dieses geistlichen Weges stehe bekanntlich die Unterscheidung der Geister, die Unterscheidung des „guten Geistes“ vom „bösen Geist“, so Mertes in den „Stimmen der Zeit“. Er nennt diese Herangehensweise „mystische Theologie“. Der Papst nehme das Wirken eines Versuchers im Leben und im Herzen der Menschen ernst. „Es gibt für ihn keine geistliche Erkenntnis ohne das Wagnis der Unterscheidung der Geister“, so der Direktor des Kollegs Sankt Blasien: „Deswegen ist die drastische Rede des gegenwärtigen Papstes, so fremd sie vielen Ohren im säkularen Westen auch klingen mag, keineswegs eine persönliche Marotte und auch kein Gegensatz zu professioneller Theologie.“

Der Dortmunder Theologe Thomas Ruster findet es sogar regelrecht gut, dass der Papst so häufig über den Teufel redet. Franziskus I. „spricht nicht nur über das Liebe und Gute, sondern auch über das Böse – denn das ist eine Realität“.

Die Frage ist freilich, ob man genau so über diese tatsächliche Gefahr reden muss. Womöglich wirft dies ein seltsames Licht auf das Christentum, das ja ohnehin von vielen Zeitgenossen als rückständig betrachtet wird. Hinzu kommt eine weitere Gefahr. Wenn der Mensch sein böses Tun auf den bösen Versucher schiebt, mogelt er sich unter Umständen um seine eigene Verantwortung herum. So „war“ es ja schon im Paradies: Adam schob die Schuld für die Sünde auf Eva, die wiederum auf die Verführung durch die Schlange (in der später der Teufel gesehen wurde). „Der Mensch wehrt sich dagegen, selber verantwortlich zu sein für sein böses Tun“, unterstrich auch Herbert Haag. Nicht dass Papst Franziskus auf eine derartige Entlastung aus wäre, wenn er vom Teufel spricht. Aber als Kollateralschaden ist ein solcher Trugschluss durchaus denkbar. Und das wäre natürlich verheerend, gerade auch im Fall des Missbrauchsskandals.

Demgegenüber sei deshalb noch einmal an ein Zeugnis der Bibel erinnert (Bild: Marionette).

Im Lehrgespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten über die Reinheit erklärt Jesus:

„Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen“ (Mk 7,21f). Wieviel leichter wäre es, diese Regungen wären nicht da, mag da mancher spontan denken! Aber genau so ist der Mensch, genau so hat ihn Gott geschaffen: frei und eigen-verantwortlich. Noch einmal Herbert Haag: „Hierin liegt die Würde, aber auch die Not des Menschen, dass er dauernd vor die Wahl zwischen Gut und Böse gestellt ist.“

„Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen“ (Mk 7,21f). Wieviel leichter wäre es, diese Regungen wären nicht da, mag da mancher spontan denken! Aber genau so ist der Mensch, genau so hat ihn Gott geschaffen: frei und eigen-verantwortlich. Noch einmal Herbert Haag: „Hierin liegt die Würde, aber auch die Not des Menschen, dass er dauernd vor die Wahl zwischen Gut und Böse gestellt ist.“

Das erklärt freilich nicht im Letzten, woher das Böse kommt, wenn der Mensch doch gut sein will.

Aus seinen Genen, aus einer schicksalhaften Evolution, aus dem Kampf ums Überleben, aus der Angst vor dem – eigenen – Tod? So bleibt die Frage des Bösen immer auch ein Rätsel – unlösbar. tno

Zum Vertiefen empfehlen wir :

Herbert Haag

„Abschied vom Teufel

Vom christlichen Umgang mit dem Bösen“.

- Taschenbuch

- Verlag: Patmos (2000)

- Sprache: Deutsch

- ISBN-10: 354570016X

- ISBN-13: 978-3545700161

02.Okt..2018, 11:21

„Und wenn die Welt voll Teufel wär“ – Das, oder doch der Böse?

Danke, das ist ein toller Artikel, glaubhaft und sehr gut recherchiert. Ich kann da nur zustimmen. Wenn wir das Böse dem Teufel zuschieben, stehlen wir uns aus der Verantwortung. Wir sind zum Bösen fâhig, jeder, deswegen müssen wir uns vor uns selbst hüten und unsere Handlungen prüfen ob sie anderen schadet. Gut/böse ist aber auch nicht schwarz/weiß, es gibt sehr viel dazwischen. Das muss man abwägen.

04.Okt..2018, 16:10

Weil der katholischer Theologieprofessor Herbert Haag den Teufel als „reine Erfindung“ bezeichnete, sprach ihm der Heilige Stuhl (das war 1972) den rechten Glauben ab. Jetzt griff der Papst selbst ein.

Die katholische Nummer eins warnte vor dem „Feind Nummer eins“: „Der Teufel existiert wirklich.“

Damit griff der Papst in einen Streit ein, dessen Hauptfigur bislang der katholische Tübinger Theologieprofessor Herbert Haag ist. Der Schweizer Staatsbürger brachte mit seinem Buch seit mehreren Jahren jahrtausendealte Kirchenlehren zum Einsturz.

Haags letztes theologisches Abbruch-Unternehmen galt dem Satan, der für den Papst noch immer der „Versucher schlechthin“. der „Mörder von Anfang an“ und der „Vater der Lüge“ ist. In seinem Buch „Abschied vom Teufel“ nannte der Tübinger Alttestamentler (Priester seit 1940, Professor seit 1948) hingegen die Höllenfigur eine „reine Erfindung“ und beschwichtigt die längst zweifelnde Christen-Herde: „Laßt euch durch keinen Teufelsglauben beunruhigen.“

Mit seinem Kampf gegen die Existenz des Teufels, den Haag auch in Vorlesungen vor Studenten und in Vorträgen vor gläubigem katholischem Volk führt, gefährdet der Professor seine eigene Existenz: Vom Papst beauftragte römische Glaubenswächter bezweifelten in einem geheimen Prozeß, dass Haag noch den rechten katholischen Glauben habe und künftige Priester ausbilden dürfe.

Die Kampagne des Tübinger Gelehrten schockt die Kirchen-Spitzen um so mehr, als Haag Vorsitzender des angesehenen Katholischen Bibelwerks ist und zu den Exegeten ersten Ranges zählt. Vor allem sein „Bibellexikon“ verschaffte ihm internationalen Ruf.

Gegen den Schriftgelehrten eröffnete Kardinal Franjo Seper als damaliger Chef der „Heiligen Kongregation für die Glaubenslehre“ (und einer der Vorgänger von Herrn Ratzinger!) gleich zwei Glaubensverfahren.

Den ersten Prozeß zog sich Dogmen-Kritiker Haag zu, weil er in einem bereits 1966 erschienenen Buch die Lehre von der Erbsünde bestreitet. Haags These: „Es ist also nicht so, dass der Mensch schon als Sünder geboren wird, dass er von seinen Vorfahren oder von Adam eine Sünde „erbt“,“

Der damalige Kurienkardinal Seper verlangte von dem Tübinger Professor „innerhalb eines Monats“ Bescheid, „ob und wie Ihrer Ansicht nach Ihre Thesen mit der katholischen Lehre vereinbar sind“.

Haag reagierte anders, als das in Rom erwartet wurde. Freimütig kritisierte er in seiner Antwort an den Kardinal die Glaubens-Verfahren der Kongregation als „langwierig“, „überflüssig“ und „zum Teil überholt“. Zur Kritik an seiner Leugnung des Teufels verweigerte Haag jede Stellungnahme. „Bevor ich darauf eingehe“, schrieb er dem höchsten römischen Glaubenswächter, „scheint es mir geboten, das erste Verfahren gegen mein Buch „Biblische Schöpfungslehre und kirchliche Erbsündenlehre“ abzuschließen. Dieses läuft nun schon dreieinhalb Jahre und harrt noch immer seiner Beendigung.“

Glaubens-Hüter Seper, empört über „eine solche Forderung“, setzte eine letzte Frist: „Binnen dreißig Tagen nach Erhalt dieses Schreibens“ habe Haag detailliert zu antworten. Der Teufeisgegner aber parierte wiederum nicht, nahm sich 46 Tage Zeit und gab noch immer nicht die gewünschte Antwort, sondern stellte eine Gegenfrage: „Mit welchem Recht verstößt Ihre Heilige Kongregation permanent gegen die in der ganzen freien Welt gültigen und von der letzten Bischofssynode ausdrücklich bestätigten Gesetze der Gerechtigkeit?“

Und detailliert begründete der empörte Professor, was er für ungerecht hält: „Abgesehen davon, dass ich weder meine Ankläger noch die über meine Schriften bei Ihnen vorliegenden Gutachten noch meinen Verteidiger kenne, möchte ich besonders bemerken, dass der Prozeß über die Erbsünde nun volle vier Jahre läuft.“

Es dauerte jetzt nur noch knapp ein halbes Jahr, dann beendete Seper den Erbsünden-Fall: Ohne auf Haags Argumente einzugehen, wurde dem Professor mit Billigung des Papstes verboten, in Zukunft zu lehren, was er in seinem Buch behauptet hatte.

Die Folgen seiner ketzerischen Haltung bekam der Tübinger Gelehrte alsbald zu spüren: Die Deutsche Bischofskonferenz wählte ihn damals nicht wieder zum theologischen Berater.

Das betrübte zwar, aber erstaunte den Theologen nicht sonderlich. Denn Haag mutmaßte zwar, dass die Mehrheit der Priester heute „weder über den Teufel predigt noch an ihn glaubt“. Aber in kirchlichen Liedern, Gebeten und Lehrbüchern wimmelte es weiterhin – und immer noch – von Teufeln.

Text-Probe aus der katholischen Dogmatik „Mysterium Salutis“ („Herderkorrespondenz“: „Ein Standardwerk der katholischen Theologie“): „Nicht zu Unrecht wurde schon oft darauf hingewiesen, die erste größte List des Teufels bestehe darin, sich selbst zu verleugnen. Wo seine Existenz zweifelhaft sei oder gar verneint werde. gewinne er die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wirksamkeit.“

Haag über die dementsprechende Aktualität von Hexenwahn und Teufelsglauben: „Der Reinverdienst eines Hexenbanners, den er als Dank für das Aufspüren der Hexe erhält, kann sich heute in einem Jahr bis auf 75000 Mark belaufen.“

Statt sich gehorsam dem päpstlichen Spruch zu beugen und dem Satan die Existenz zu bescheinigen, holte Haag deshalb damals zu einem neuen Schlag gegen den Papst und den Teufel aus. Im Jahr darauf schrieb er ein dickleibiges Werk unter dem Arbeitstitel: „Der Teufelsglaube – ein Irrweg.“

Haag wußte, dass das Ärger geben würde. „Macht nichts“ meinte er. Damals.

Der Theologe Herbert Haag (* 11. Februar 1915 in Singen am Hohentwiel; † 23. August 2001 in Luzern) hat zu Lebzeiten nicht widerrufen!

Karl Kraus, (eben der).