Bismarck nutzte die Reichseinigung und die inneren Krisen danach zur Zerschlagung der nationalliberalen Partei und zu einem Feldzug gegen Katho-liken und Sozialdemokraten.

Bismarck nutzte die Reichseinigung und die inneren Krisen danach zur Zerschlagung der nationalliberalen Partei und zu einem Feldzug gegen Katho-liken und Sozialdemokraten.

Für ein paar Jahre herrschte er diktatorisch. Die Arbeiter beruhigte er durch die ersten

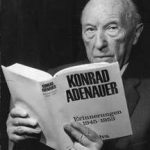

Sozialversicherungsgesetze. Adenauer lenkte den Erfolg des Wirtschaftswunders auf seine Mühlen – nicht zuletzt durch eine am Vorabend der Bundestagswahl, die ihm seinen größten Triumph bescherte, beschlossene großzügige Rentenreform. Zweimal war so ein Höhepunkt konservativer Macht mit materiellen Wohltaten gekoppelt.

Sektlaune & Landschaften

Ähnlich verfuhr Helmut Kohl 1990, mitten im Wiedervereinigungsprozeß: Eine großzügige Währungsreform, das Versprechen blühender Landschaften und die Finanzierung der Einheit auf Kredit sorgten für jene Sektlaune der neunziger Jahre, die schon bald zum Beispiel das Land Berlin in einen Schuldturm brachte, aus dem es allein gewiss nicht mehr herausgefunden haben würde. Ob es dem Gesamtstaat mit seinem Haushaltsdefizit besser gehen kann, ist unsicher.

Die Regierung Merkel

Madame (Dezember 2005 in der Rundschau) mussten in einer gänzlich anderen Lage operieren. Zwar – wenn sich die Dinge auch weiterhin wie gedacht entwickelten – würde ihr (und es ward ebenso) eine denkbar günstige Konstellation in den Verfassungsinstitutionen helfen: Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat, ein Bundespräsident aus „befreundetem“ Lager. Angela Merkel konnte so – mindestens – noch diese letzteLegislaturperiode lang ohne das Föderalismusproblem regieren.

Dazu kam ein unschätzbarer äußerer Umstand: Das deutsche Wahlvolk war und ist ist weichgekocht wie lange nicht mehr. Dieweil Reformen relativ umsichtig geplant, konsistent aufeinander abgestimmt und zügig umgesetzt wurden – ohne „rot(rot!)grünes Chaos“, ohne bürokratisches Zahnweh, also auch handwerklich reibungslos -, dann sind „die“ Bürger mitgehangen (mitgehangen).

Der Gewinn an Klarheit

Endlich konnte man wieder gewußt haben, woran man wäre, konnte ökonomisch, für die Binnennachfrage, mehr bewirken als teure Geldgeschenke auf Pump. Perfektioniert wie nicht einmal weiland die SED es versucht hatte zu tun. „Die Kanzlerin – wir hatten Zeit genug, das zu lernen – beherrscht die Kunst, allen Fragen auszuweichen, sich nicht festzulegen, nichts zu sagen, zu einem Grad perfektioniert, der nicht einmal im Neuen Deutschland der alten SED erreicht worden war.“

Denn anders als Bismarck, Adenauer und Kohl, hatte die Regierung Merkel materiell nichts zu verschenken.

Das Staatsdefizit – eine Erbschaft der Ära Kohl

– ist so desaströs wie je, die Reformen Schröders blieben unfertig und vorerst erfolglos (nicht einmal Spareffekte wurden erzielt, geschweige eine Belebung von Konjunktur und Arbeitsmarkt), und die Zeit rinnt aus: Denn die eigentliche, die demographische Herausforderung, von der heute alle wie von einem gegenwärtigen Faktum reden, ist noch gar nicht eingetreten. Derzeit nämlich stehen die geburtenstärksten Jahrgänge der deutschen Geschichte noch mitten in ihrem Arbeitsleben, noch sind sie Beitragszahler der Sozialkassen und noch keine Anspruchsberechtigte.

Erst in 10 oder 15 Jahren tritt jener Ernstfall ein, für den heute das ganze System umgebaut werden muß.

Was haben wir in dieser Lage – potentielle Machtfülle bei äußerst geringen materiellen Spielräumen – von Konservativen zu erwarten? Das Beunruhigende ist: Wir haben nicht den Schatten einer Ahnung. Die widersprüchlichen Äußerungen von Randfiguren, die sich nicht an die Schweigedisziplin der Führung halten, geben keine Anhaltspunkte. Und die Kanzlerin hat die Kunst, allen Fragen auszuweichen, sich nicht festzulegen, nichts zu sagen, zu einem Grad perfektioniert, der nicht einmal im Neuen Deutschland der alten SED erreicht worden war; denn die Regierungszeitung der DDR musste ja nicht mit einer (offen) kritischen Öffentlichkeit kalkulieren.

Angela Merkels Interviews der letzten Tage sind kaum weniger als eine Verhöhnung des Publikums. Wenn sie nichts sagen will, sollte sie keine Gespräche mit Journalisten führen. Man muss also erst einmal warten, bis die Union ihr Programm vorlegt, das eine „Politik aus einem Guss“ vorstellen soll, „eine grundlegend andere Politik, damit es grundlegend besser wird“ (Merkel).

Alsdann eine konservative Revolution?

Getreu dem klügsten Satz konservativen Denkens, der je gesprochen wurde, dem Bonmot des Fürsten in Lampedusas „Leopard“, dass sich alles ändern muss, damit alles gleich bleiben kann? Dieser Satz ist deshalb klug, weil er die Grenze des konservativen vom reaktionären Denken markiert. Der echte Konservatismus, im Ursprung eine englische Erfindung, ist ein bewegliche Haltung, deren Zweck Bewahren durch unentwegtes Reformieren ist, ein vitaler Traditionalismus, dessen harter Kern in der alteuropäischen Freiheit des Individuums in überschaubaren Lebensformen – dieser Frucht des antiabsolutistischen Ständestaats – besteht.

Die Reaktion dagegen denkt ungeschichtlich, will das Rad der Zeit einfach zurückdrehen, sie ist so doktrinär wie die Revolution, in deren Feindschaft sie entstanden ist.

Zurück in die Katakomben

Die Reaktion ist immer durchräsoniert, nicht selten brillant, daher ist sie intellektuell oft der Partei des Fortschritts und ihren hochfliegenden Theorien gewachsen. Der aktuelle schicke Feuilletonkatholizismus ist eine literarisch reizvolle jüngere Blüte solcherReaktion. In der Haltung Benedikts XVI., der mit der, mit seiner Kirche lieber zurück in die Katakomben wollte (schaun wir mal, ob der „Neue“ schlußendlich wirklich weniger spektakulär unterirdisch werden will), als sich suspekten modernen Tendenzen anzupassen, findet sie ihre beeindruckendste gegenwärtigeGestalt.

Der Konservativismus dagegenhat kein Programm außer dem Vertrauen zum gewachsenen, bestehenden, gelingenden Leben, das bestenfalls homöopathisch kuriert werden soll, das aber doch solcher Kuren bedarf. Er ist auf eine ehrenhafte Weise denkschwach und programmarm. Die armselige Wortfügung von „Laptop und Lederhose“ ist typisch konservativ – und siehe da: sie funktioniert.

Ist diese vitale, aber bewegliche Denkschwäche der Kern auch der aktuellen Undeutlichkeit der deutschen Konservativen? Wäre es doch nur so! Hingegen aber muss befürchtet werden dürfen, dass er einer oft kaum bewussten, unguten Tradition folgt, die den Konservatismus vor allem in Deutschland kennzeichnet.

Diese Tradition manifestiert sich in einem Bewusstsein, das glaubt, das eigene konservative Lager sei die natürliche Regierung des Landes, und die andere Seite sei nur fallweise, sozusagen fürs demokratische Protokoll, berufen, in kleinen Intervallen an die Macht zu kommen.

Im Notstand zu Hause

Diese Haltung – die bei den Sozialdemokraten immer auf die schmutzigen Stiefel blickt, mit denen sie den Salon der Macht betreten – führt zum unangenehmsten Gebrechen des deutschen Konservatismus, das sich in zwei Worten zusammenfassen lässt: gespaltenes Verhältnis zur Legalität des Staates und mangelnde Aufrichtigkeit gegenüber der Öffentlichkeit.

Von Bismarcks Staatsstreichplänen

Der Gründerfürst des Deutschen Reiches meinte allen Ernstes, er könne seine Schöpfung auch wieder aus dem Verkehr ziehen -, über das persönliche Regime Wilhelm II., die Hindenburgschen Notverordnungen, Papens irregeleitete Kabinettspolitik, Adenauer-Straußens Spiegel-Affäre bis zu den Schwarzen Kassen der CDU, Kohls Ehrenwort und Kanthers gespenstische Rechtfertigung der Schweizer Konten seiner Partei mit einem angeblichen Notstand im Kampf gegen die Linke verläuft eine grade Linie. Sie bedeutet: Legalität ist für die anderen da, denn die eigentlichen Herren im Hause, das sind wir; wir wissen, wann ein übergeordneter Notstand uns zu Putschplänen, Notverordnungen oder Schwarzen Kassen nachgerade berechtigt.

Um nicht missverstanden zu werden:

Korruption und Gesetzesbruch gibt es auf allen Seiten, doch kaum irgendwo ist das begleitende Gewissen so gut wie bei deutschen Konservativen. Das Feld der Linken ist der emotional enthemmte Moralismus; die Konservativen sind im kalt kalkulierten Staatsnotstand zu Hause. Und diese hinter staatstragender Rhetorik gut verkappte Legalitätsverachtung korrespondiert direkt mit einem zweiten Laster: der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit zu sagen.

Patriotisches Opfer

Die ökonomische Seite der Wiedervereinigung bietet hier das Beispiel, an dessen Folgen Deutschland wird bis auf absehbare Zeit zu tragen haben: dass nämlich die Übertragung des westdeutschen Sozialsystems auf 17 Millionen zusätzliche Anspruchsberechtigte zumindest hochriskant war, Konservative werden, wenn sie denn die Macht gewinnen, eine größere Gestaltungsmacht haben, denn je.

Nochmal die Frage: Aber was ist das – konservativ?

Dass der Umtauschkurs zwischen DDR-Mark und D-Mark den Gegebenheiten nicht entsprach, dass die Hoffnung auf einen selbsttragenden Aufschwung („Blühende Landschaften“) eine Luftbuchung darstellte – all das war vorzeiten nicht unvorstellbar. Und viele verlangten damals einen, in der Ausnahmesituation der Wende ja überaus plausiblen Appell an eine durchaus patriotisch begründete Opferbereitschaft.

Wer, wenn nicht die Konservativen, hätten einen solchen Appell mit Überzeugungskraft vorbringen können? Zumal das Opfer nicht wirklich gravierend hätte ausfallen müssen – es hätte von Anfang an etwa den Umfang jenes Solidarbeitrags gehabt, der später ohnehin eingeführt werden musste; nur, dass er seither vor allem der Zinsdeckung schon aufgelaufener Schulden dient.

Man konnte an diesem Beispiel lernen, was das gelegentliche konservative Gefuchtel mit „Werten“, was die Sprüche von „Patriotismus“ und „Leitkultur“ eigentlich bedeuten: kaum mehr als nichts. „Werte“ werden vor allem dann entsichert, wenn es gegen Randgruppen wie Homosexuelle (Wert „Ehe und Familie“) und Ausländer (Wert „Leitkultur“) geht. Ein übergreifendes Interesse, das alle angeht, verbindet sich damit jedenfalls nicht.

Das tiefe, konservative Misstrauen in die eigenen Werte und in die Bereitschaft der Bürger, ihnen nachzuleben, zeigt sich schließlich bis heute in einem sozialstaatlichen Populismus, der die Forderung nach Reformen bisher so unglaubwürdig macht. Wenn konservative, geradezu altpreußische Tugenden wie Wahrheit, Klarheit, Sparsamkeit einen Moment hätten, dann doch heute.

Einigkeit, feudal und Freiheiheit …

Gelegentlich tönen rührende Altkonservative „Bürger auf die Barrikaden“; aber solche Aufrufe zur Umkehr nötigen der Taktiker*in an der CDU-Spitze wohl nur ein sardonisches Lächeln ab. Dabei wäre ein der Öffentlichkeit ohne Beschönigung vorgetragenes Programm zur Sicherung des Sozialstaats für die nächsten Generationen sehr wohl ein patriotisches Vorhaben, für das man Bürger, die man nicht verachtet, gewinnen sollte. Denn das ist, was schon hinter Kohls wohltätiger Nachwendepolitik stand: ein Misstrauen gegen die Bürger, das von Verachtung kaum zu unterscheiden ist. Jene seit Bismarck praktizierte Verächtlichkeit gegenüber dem Recht und dieser Dünkel gegenüber den Bürgern, denen man meint, keinen reinen Wein einschenken zu müssen, zeigt den fortbestehenden unbürgerlichen Charakter des deutschen Konservatismus: noch immer halb feudal, halb kleinbürgerlich, in jedem Fall aber unstädtisch.

Wasser predigen…

Wenn nicht alles trügt, hat auch das Misstrauen gegen die Bürger seine Quelle in einer historischen Erfahrung: im Scheitern der Autoritätspolitik von Reichskanzler. Brüning in der Weltwirtschaftskrise. Seine riskante Politik, den Versailler Vertragsmächten die Zahlungsunfähigkeit Deutschlands brutalstmöglich vor Augen zu rücken und dabei unter der Hand den Staatshaushalt zu sanieren, sollte mit vorübergehendem Massenelend erkauft werden. Sie war als Befreiungsschlag gedacht, und Brüning selbst glaubte in der Stunde seiner Abberufung „hundert Meter vor dem Ziel“ zu stehen – vielleicht nicht ganz zu Unrecht, denn wenigstens die außenpolitischen Früchte seiner Ära wurden hernach von Papen und Hitler eingebracht.

Aber insgesamt scheiterte Brünings Politik katastrophal, sie mündete in einen bürgerkriegsnahen Zustand auf den Straßen und eine von den radikalen Parteien im Reichstag erzeugten Verfassungskrise. Es war der letzte Moment, in dem eine konservative Regierung die Opferbereitschaft des Landes in Anspruch zu nehmen versuchte. Der Moment war falsch gewählt, die geforderte Anstrengung weit überzogen und im übrigen von Brüning, der allerlei radikale Verfassungsprojekte in der Hinterhand hatte, auch nicht ehrlich begründet. Adenauer und Kohl mussten nie in einer so prekären Lage agieren, und so hielten sie sich an das Rezept Bismarcks, dem auch Hitler gefolgt war, die Nation mit großzügiger Sozialpolitik zufrieden zu stimmen.

… aber Wein trinken

Es ist dieser lange geschichtliche Vorlauf, der einen mit Sorge auf das angekündigte konservative Programm warten lässt. Im letzten Jahrzehnt kamen einige der interessantesten Beschreibungen derLage und so auch einige der überzeugendsten Vorschläge zu ihrer Verbesserung von konservativen Beobachtern. Sie haben in der öffentlichen Debatteheute die Rolle übernommen, die vorzeiten sozialdemokratische Intellektuelle wie Erhard Eppler ausfüllten. Also stehen die traditionell so pragmatisch-denkschwachen Konservativen derzeit programmatisch – ja – ungewöhnlich gut da.

Und die Öffentlichkeit will ja auf jeden Fall eines: wissen, nämlich woran sie ist.

Noch ist nicht aller Tage abend.

(got, der Autor, ist – mittlerweile – ein LinksLiberalerKonservativer)