Die Frage «Was ist deutsch?» ist ihrerseits typisch deutsch – keine andere Nation hat so sehr um die eigene Identität gerungen und tut es bis heute.

Die Frage «Was ist deutsch?» ist ihrerseits typisch deutsch – keine andere Nation hat so sehr um die eigene Identität gerungen und tut es bis heute.Wie vielfältig und faszinierend die Antworten auf diese Frage im Lauf der Jahrhunderte ausfielen, das zeigt Dieter Borchmeyer, Professor für Neuere deutsche Literatur und Theaterwissenschaft an der Universität Heidelberg.

Er erzählt von einem Land zwischen Weltbürgertum und nationaler Überheblichkeit, vom deutschen Judentum, das unsere Auffassung des Deutschen wesentlich mitgeprägt hat, von der Weltkultur aus der Provinz (Weimar, Bayreuth), von der Karriere der Nationalhymne und der deutschesten aller Sehnsüchte: der nach dem Süden.

Auf tausend Seiten analysiert Dieter Borchmeyer eine Nation auf der Suche nach sich selbst. Im Interview nennt er das Buch «eine Art Lebenswerk», geschrieben «ohne Rücksicht auf die Zeitsituation. Dass sein Thema jetzt auf einmal aktuell geworden erscheint, ist ein Zufall – gewiss ein glücklicher, ist mein Buch doch ein einziges Manifest gegen den Nationalismus. Seine Kardinalthese ist nämlich, dass die Wesensbestimmung des Deutschen seit dem 18. Jahrhundert auf dessen Übernationalität zielt.»

In zwölf großen Kapiteln wird das komplexe Thema eingekreist – vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart. «Kein Volk der Geschichte», so Borchmeyer, «hat sich so unaufhörlich mit der eigenen Identität beschäftigt wie das deutsche. Die Antworten auf die zumal seit dem 18. Jahrhundert immer neu gestellte Frage ‹Was ist deutsch?› pendeln, bisweilen mit extremen Ausschlägen, zwischen zwei Polen: einem welteinschließenden – kosmopolitischen – und einem weltausschließenden – nationalistischen – Pol.» Immer wieder rekurriert Borchmeyer auf Hegel, Kant und Fichte, Goethe und Schiller, Heine und Richard Wagner, Nietzsche und Bloch, Thomas Mann, Erich Kahler, Martin Walser. Ist das «Deutschsein» mehr als ein «reines Metaphysicum», wie Richard Wagner am 24. Oktober 1872 in einem Brief an Friedrich Nietzsche notiert?

Über allem steht eine Frage:

Kann ein Land mit derart extremer Gewaltgeschichte ein «normales Land» (Gerhard Schröder) sein? Mit Immanuel Kants Liste von Sekundärtugenden als Beschreibung deutschen Wesens («Fleiß, Reinlichkeit und Sparsamkeit», «Bescheidenheit», «Hang zur Ordnung und Regel») von 1798 kommt man auch nicht mehr so recht weiter, ebenso wenig mit Thomas Manns Beschwörung des «Weltdeutschtums».

Wir dokumentieren einen längeren Passus aus Dieter Borchmeyers Opus magnum: «Wie deutsch sind die Deutschen noch?» (aus Kap. XII). Er unterstreicht, wie facetten- und spannungsreich ein Abstraktum wie der «deutsche Nationalcharakter» gedacht werden kann – und muss.

«Der Begriff ‹deutsch› ist ein Abgrund, bodenlos …»

(Thomas Mann)

«Als der Zweite Weltkrieg endete, Deutschland kapituliert hatte, war es geschlagen und zerschlagen wie nie zuvor. Von der Welt geächtet, in Besatzungszonen zersplittert, seiner Souveränität und seines Selbstwertgefühls beraubt, mit der ungeheuren, nie zu sühnenden Schuldlast eines in der Geschichte beispiellosen Völker- und Massenmords auf dem Rücken, von Not, Gefangenschaft und Vertreibung niedergedrückt, schien es eine nur noch in negativen Kategorien fassbare Identität zu besitzen. Die Geschichte seiner Wirkung in Osteuropa, seiner von dort ausgehenden Weltausstrahlung, zumal durch das Judentum, war durch dessen Vernichtung im Osten, seiner Menschen und seiner Kultur, ein für alle Mal brutal abgebrochen worden.

Folge der Vertreibungen von 1945 war es, dass die weit in den Osten Europas ausgestreute deutsche Bevölkerung mehr und mehr in den Grenzen der deutschen Staaten zusammengezogen wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Nationalstaatlichkeit bildeten die äußeren Grenzen die Grenzen der deutschen Nation. Die grenzüberschreitende «Deutschland über alles»-Vision der ersten Strophe des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben war damit (ebenso wie diejenige von Arndts Lied Des Deutschen Vaterland) endgültig überholt. Durch die Teilung in Ost und West schließlich gab es Deutschland als Land der Mitte nicht mehr, es wurde in vielfacher Beziehung ein Land der Enge.

Seine humanistischen, kulturellen Traditionen hatte Deutschland im Dritten Reich verraten, oder es zeigte sich, dass sie nicht stark genug gewesen waren, der Barbarei Einhalt zu bieten. Die bedeutendsten Repräsentanten seiner Kultur, seiner Wissenschaften und Künste hatte es aus dem Lande getrieben oder ermordet, und sie kehrten, sofern sie noch lebten, nur zögernd oder überhaupt nicht mehr nach Deutschland zurück, ja weigerten sich wie Thomas Mann ausdrücklich, dies zu tun. Die mächtigste und weltweit wirksame Institution der deutschen Wissenschaftskultur, die Universität, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts noch den Gipfel der internationalen Hochschullandschaft bildete, hatte sich vom nationalsozialistischen Regime vollständig gleichschalten lassen. Ihre emigrierten Gelehrten bildeten freilich den Sauerteig vieler Universitäten im Ausland, zumal in den Vereinigten Staaten, die sich ohne diese Emigrantengeneration kaum zu ihrer bedeutenden Höhe erhoben hätten.

«Nicht einer erhebt sich … alle klatschen»

(Gottfried Benn)

Die im Lande verbliebenen «Eliten» aber taten alles, um sich nicht als Auswahl, sondern als Auswurf bloßzustellen. «Nein man muß bekennen, es waren nicht die Bestien», die Deutschland zugrunde richteten, es war dieses «Deutschland» selber, das in der nationalsozialistischen Bewegung «seine Identität zur Darstellung brachte», so Gottfried Benn in seinem (natürlich seinerzeit unveröffentlichten) Essay Zum Thema: Geschichte (1942), in dem der anfänglich vom Nationalsozialismus verführte Autor mitten im Krieg – und mitten im Lande – unerbittlich mit den deutschen Intellektuellen und der gesellschaftlichen Elite Deutschlands abrechnete, die sich dem Nationalsozialismus unterworfen hatten. In seiner Nachzeichnung einer Festsitzung der Deutschen Akademie in Anwesenheit von Goebbels stellt Benn höhnisch-verbittert den moralischen Verfall des deutschen Adels und Bildungsbürgertums dar:

«Da sitzen sie: die Agnaten der alten Familien, aus denen Novalis, Kleist, Platen, die Droste-Hülshoff kamen, Seite an Seite mit den Abkömmlingen der zahlreichen großen Pfarrergeschlechter, von denen 400 Jahre lang 52mal im Jahr das Gebot der Liebe gepredigt war, Schulter an Schulter mit dem ehrbaren Kaufmann, dessen Gesetz Worthalten und Vertragstreue sein sollte, schlagen mit die Juden tot und bereichern sich an ihren Beständen», ja «sie alle ausnahmslos sehen die Lastwagen, auf die jüdische Kinder, vor aller Augen aus den Häusern geholt, geworfen werden, um für immer zu verschwinden». Und doch fühlt sich keiner dieser Herrschaften «verpflichtet durch irgendeine Tradition, irgendeine Herkunft familiärer oder gedanklicher Natur, irgendeine Ahnenhaltung, ein Ahnenerbe […]. Die Deutsche Akademie! Nicht einer erhebt sich, speit auf die Blattpflanzen, tritt die Kübel mit Palmen ein», als der Propagandaminister zu seinen «üblen völkischen Pöbeleien» ansetzt. «Keiner rührt sich, die großen Dirigenten, die Pour-le-mérite-Träger der Friedensklasse, die internationalen Gelehrten, der ehrbare Kaufmann, – alle klatschen.»

Das vernichtete Westdeutschland richtete sich gleichwohl mit verblüffender Schnelligkeit wieder auf, fand zu einer neuen Identität, für die freilich die alten kulturellen Paradigmata – an denen Deutschland bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts aus der Binnen- wie Außenperspektive gemessen wurde und die das Ausland dem militaristischen Machtstaat von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg immer wieder mahnend entgegengehalten hatte – eine zunehmend geringere Rolle spielten. Der «wundersame» wirtschaftliche Erfolg, der Sozialstaat, Sicherheit und Wohlstand, aus dem traditionellen deutschen Wertesystem aber einzig der Katalog von bürgerlichen Tugenden wie Arbeitsamkeit, Ordnung, Pflichtbewusstsein, Sparsamkeit, Disziplin, Pünktlichkeit und Sauberkeit waren für die Findung einer neuen Identität ausschlaggebender als die im ersten Drittel des Jahrhunderts noch dominierenden klassischen kulturellen Identitätsfaktoren.

In heutigen Umfragen werden diese bürgerlichen Tugenden – im In- wie Ausland – als spezifisch deutsch angesehen, der Wiederaufstieg Deutschlands zur zumindest ökonomischen Weltmacht wird unter anderem damit erklärt. Dass Deutschland einmal als «Land der Kultur» bezeichnet wurde, gar als «Volk der Dichter und Denker» kommt bei diesen Umfragen kaum jemandem mehr in den Sinn. Auch durch die Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik ist dieser Identitätsspielraum im Allgemeinen nicht erweitert worden, wenn auch die in Westdeutschland längst überständigen kulturellen Paradigmata für die friedliche Revolution in der DDR noch einmal eine Rolle gespielt hatten. Fast scheint nun das eingetreten zu sein, was Georg Gottfried Gervinus einst am Ende seiner Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (1835) prophezeit hat: Nach dem Abschluss der klassischen deutschen Literaturepoche mit Goethe und Schiller als Gipfelgestalten trete nun an die Stelle der Kunst die Tat. «Der Wettkampf der Kunst ist vollendet»; jetzt solle «das ruhesüchtige Volk», dem bisher «das geistige Leben das einzige wertvolle Leben» gewesen sei, auf das Gebiet der «Taten und Handlungen» hinausgeführt werden.

Nationalismus und Universalismus –

Das scheint geschehen zu sein. In der Tat wird heute niemand mehr Deutschland mit Hamlet gleichsetzen, wie Ferdinand Freiligrath das getan hat, oder mit Hölderlins Epigramm An die Deutschen (1798) diese «tatenarm und gedankenvoll» nennen. Man könnte bisweilen eher geneigt sein, die Deutschen als tatenvoll, aber gedankenarm zu bezeichnen. Dass Deutschsein einmal geheißen hat, eine Sache um ihrer selbst willen zu treiben – die von Wagner stammende, wohl berühmteste «Definition» des Deutschen – , wird man der jüngeren Generation nicht mehr ohne größeren argumentativen Aufwand erklären können. Zumal die deutsche Universität, für deren Selbstverständnis diese Formel wie für keine andere Institution galt – und die man als die eigentlich kanonische Institution der deutschen Kultur seit der Humboldtschen Neugründung der Berliner Universität bezeichnen kann – , hat sich gründlich von ihrer paradigmatischen Rolle für das deutsche Identitätsverständnis verabschiedet. Sie hat sich in die vermeintlichen Globalstrukturen des internationalen Wissenschaftsbetriebs einzugliedern versucht, ohne dadurch freilich die dominierende Rolle zurückgewonnen zu haben, die ihr einst – vor jener Verabschiedung – in der Wissenschaftswelt zukam. Jedenfalls wird an den deutschen Universitäten, unter den ihnen verordneten ökonomischen Zwängen und Nutzen-Kosten-Rechnungen, heute nichts weniger als die Sache um ihrer selbst willen getrieben. Kaum etwas ist bezeichnender für das gegenwärtige Verständnis von Kultur in Deutschland, ihre Aufhebung als Identitätsparadigma, als der Begriff der «Bildung», dem die einschlägige Politik gerade ihr entscheidendes Definitionsmoment, dasjenige der menschlichen Vervollkommnung um ihrer selbst willen, entzogen hat, indem sie ihn umstandslos mit Ausbildung gleichsetzt.

Das scheint geschehen zu sein. In der Tat wird heute niemand mehr Deutschland mit Hamlet gleichsetzen, wie Ferdinand Freiligrath das getan hat, oder mit Hölderlins Epigramm An die Deutschen (1798) diese «tatenarm und gedankenvoll» nennen. Man könnte bisweilen eher geneigt sein, die Deutschen als tatenvoll, aber gedankenarm zu bezeichnen. Dass Deutschsein einmal geheißen hat, eine Sache um ihrer selbst willen zu treiben – die von Wagner stammende, wohl berühmteste «Definition» des Deutschen – , wird man der jüngeren Generation nicht mehr ohne größeren argumentativen Aufwand erklären können. Zumal die deutsche Universität, für deren Selbstverständnis diese Formel wie für keine andere Institution galt – und die man als die eigentlich kanonische Institution der deutschen Kultur seit der Humboldtschen Neugründung der Berliner Universität bezeichnen kann – , hat sich gründlich von ihrer paradigmatischen Rolle für das deutsche Identitätsverständnis verabschiedet. Sie hat sich in die vermeintlichen Globalstrukturen des internationalen Wissenschaftsbetriebs einzugliedern versucht, ohne dadurch freilich die dominierende Rolle zurückgewonnen zu haben, die ihr einst – vor jener Verabschiedung – in der Wissenschaftswelt zukam. Jedenfalls wird an den deutschen Universitäten, unter den ihnen verordneten ökonomischen Zwängen und Nutzen-Kosten-Rechnungen, heute nichts weniger als die Sache um ihrer selbst willen getrieben. Kaum etwas ist bezeichnender für das gegenwärtige Verständnis von Kultur in Deutschland, ihre Aufhebung als Identitätsparadigma, als der Begriff der «Bildung», dem die einschlägige Politik gerade ihr entscheidendes Definitionsmoment, dasjenige der menschlichen Vervollkommnung um ihrer selbst willen, entzogen hat, indem sie ihn umstandslos mit Ausbildung gleichsetzt.

Auch wenn sich Deutschland heute für sein Selbstverständnis nicht mehr an kulturellen Paradigmen ausrichtet, ist doch nicht zu verkennen, dass gerade die Vorreiterrolle, die es inzwischen im Hinblick auf die Einheit Europas spielt, die relativ geringen Probleme, die es – im Gegensatz etwa zu Frankreich und vor allem zu England – damit hat, nationales mit europäischem Selbstbewusstsein zu verbinden, tief in der deutschen Geistesgeschichte verankert ist, im Universalismus des Mittelalters und vor allem im weltbürgerlichen Nationalbewusstsein der Goethezeit, von dem dieses Buch vor allem handelte.

Die Einheit Europas,

deren Prophet im späten 19. Jahrhundert dann vor allem – in Opposition gegen den alles beherrschenden Nationalismus – Nietzsche wurde, ist leider heute weit weniger ideell gesteuert, als Goethe oder Nietzsche es sich vorstellten. Freilich hat zumindest Goethe sehr wohl gewusst, dass es die zunehmend nationale Grenzen überschreitenden ökonomischen Prozesse (der «Welthandel») sind, die ein Weltbewusstsein jenseits des Nationalbewusstseins wachrufen – und seine Idee der «Weltliteratur» resultiert aus dieser Einsicht. Doch eben diese Idee zeigt, dass jene ökonomischen wie die nationenüberschreitenden politischen Vorgänge seiner Zeit für Goethe Träger einer neuen menschheitlichen Kultur sein sollen. Diese zu befördern ist nach seiner Überzeugung die besondere «Bestimmung der Deutschen» (als Gegengewicht zu ihren vielfachen Beschränktheiten, die er immer wieder bloßgestellt hat).

Was Goethe den Deutschen als ihre Bestimmung zuweist, nämlich die Epoche einer Weltkultur vorzubereiten, das wurde auch bei Schiller, Fichte und anderen als ihre Mission gesehen, nicht selten als die eines auserwählten Volks nach Art des jüdischen. Der Missionsgedanke hatte freilich – auch da, wo ihm eine allem Imperialismus abholde universalistische Tendenz zukam – allzu oft und vor allem seit 1871 eine schrankenlose nationale Überheblichkeit zur Folge. Doch der universalistische Kern jenes Missionsgedankens, die europäische und Weltverantwortung als integrierender Bestandteil der Identität, sollte Deutschland in seiner nunmehr wieder erreichten Lage «in der Mitte von Europens Völkern» (Schiller) – aus der sich im Guten wie im Bösen seine geschichtliche Rolle seit dem Ende des Römischen Reichs herausgebildet hat – für immer Verpflichtung bleiben. Darin aber sollte es sich durch seine geistigen und musischen Wegbereiter und Wegbegleiter bestärkt fühlen.»

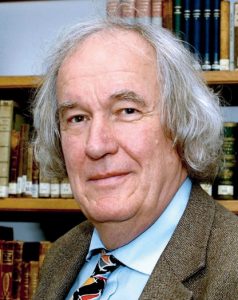

Der Autor:

Dieter Borchmeyer, geboren 1941 in Essen, war bis 2006 Professor für Neuere deutsche Literatur und Theaterwissenschaft an der Universität Heidelberg. Von 2004 bis 2013 war er Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und Stiftungsratsvorsitzender der Ernst von Siemens Musikstiftung. Er ist Autor zahlreicher Bücher und ein ausgewiesener Experte für die Weimarer Klassik, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche und Thomas Mann. Im Jahr 2000 erhielt er den Bayerischen Literaturpreis.

Dieter Borchmeyer, geboren 1941 in Essen, war bis 2006 Professor für Neuere deutsche Literatur und Theaterwissenschaft an der Universität Heidelberg. Von 2004 bis 2013 war er Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und Stiftungsratsvorsitzender der Ernst von Siemens Musikstiftung. Er ist Autor zahlreicher Bücher und ein ausgewiesener Experte für die Weimarer Klassik, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche und Thomas Mann. Im Jahr 2000 erhielt er den Bayerischen Literaturpreis.

Was ist deutsch?: Die Suche einer Nation nach sich selbst

Rowolth 2017 – EUR 39,95

ISBN: 978-3-87134-070-3